如何提高小学数学课堂的有效性

陈静

摘 要:提高课堂教学的效率须从发展思维能力入手。在数学教学中,教师要营造宽松氛围,活跃数学课堂;鼓励学生发问,提升思维能力;引导亲历操作,搭建实践课堂。学生学会了质疑、动手操作、自主探究,他们的思维就能得到发展、提升,课堂教学效率也自然得到了提升。

关键词:教学情境;数学课堂;有效性

数学教学的最终目的就是让学生学以致用,也就是我们平常所说的课堂教学有效性。我们都知道,思维是数学的生命,问题是数学的心脏,要提高课堂教学的效率就得从发展学生思维能力入手。在数学教学中,教师要激发学生学习数学的兴趣,关注学生的学习自主性。

一、营造宽松氛围,活跃数学课堂

(一)欣赏学生,激发学生学习兴趣

课堂上教师所传授的知识、道理是否具有教育的价值与效益,教师所具有的风格、魅力在学生心目中是否具有亲和力和影响力,很大程度上反映在学生的学习态度和行为上。刚踏入三尺讲台时笔者曾有过这样的困惑,明明本着“师道尊严”的教态组织教学,可学生却不理解教师的用心,不认真听讲。笔者曾对他们失望过,恼怒过,教学效果可想而知。但静思己过,慢慢调整了自己的心态,尝试着放低姿态,用一种欣赏的眼光去看待他们,渐渐地,笔者发现了他们身上的优点,并从他们的优点入手,顺学而教。

课堂教学实践让笔者感悟为师者要心中有学生,对每个学生要努力做到“给学生一点阳光,让他们每节课都能灿烂”。要提升课堂教学质量,让学生爱上你的课是非常重要的。课堂上,教师要善于用激励性评价语去激励学生,增强学生学习的自信心,让学生体验成功的喜悦。要多了解学生,尊重关心学生,这样一来,每个学生都感到自己被关注,从而缩短了师生间的心理距离。

(二)创设情境,打造乐学氛围

良好的学习氛围是一节课成功的基础,可以促进学生对学习知识的内化,拓展学生的思维。特别是低年级的学生,课堂上注意力、自制力不能持久是他们的年龄特点,针对这种年龄特点,教师应结合具体内容,努力创设形象、生动、有趣的情境,让学生始终在浓浓的情境氛围中主动学习,始终把注意力专注在课堂教学中。

例如,在“简单的推理”的教学中,笔者在创编的“情境串”中采用猜一猜的游戏活动,让学生体验简单的推理的过程,理解推理的含义。

情境一:猜一猜哪个是熊大,哪个是熊二?(课件播放)

情境二:熊大、熊二、光头强来到森林学校学习知识。

师:光头强改邪归正了,再也不破坏森林啦,于是他和熊大、熊二结伴而行,来到森林学校学习知识。(课件播放:有语文、数学和英语三本书,他们三个各拿一本。熊大拿的是语文书,熊二拿的不是数学书,你能确定他们各拿的是什么书呢?)

情境三:跑步比赛。

师:森林学校运动会上,熊大、熊二、光头强进行散步比赛。熊大说:“我不是第三名。”光头强说:“我是最快的。”他们各是第几名?

情境四:找班级。

师:熊大、熊二和光头强在一、二、三班,光头强不是三班的,熊二天天下课后去一班找熊大玩。

学生自始至终在他们喜欢的故事情境中学习数学,教师调动了学生各种感官去体验、感受,使学生具有强烈的学习欲望。学生始终处于一种积极配合教师的状态,教学成效可想而知。

教学情境的创设必须跟学生的生活经验相结合,必须有趣味。教师的教学要符合学生内在的发展需求,有利于学生个性的发展,能激发学生学习数学的欲望。只有这样才能让学生想学、乐学,才能切实提高课堂教学效率。

二、鼓励学生发问,提升思维能力

(一)巧设问题,引导发问

在数学课堂教学活动中,数学问题是引导学生进行数学思考的重要依据。教师在教学中应设计一些有价值的题目,让学生在解答问题的过程中发现新的问题,产生新的疑问,并找出解决新问题的方法。这样一来,在新问题的产生和解决过程中,教师才能不断培养学生的发现问题的能力,提升学生的思维水平。

例如,笔者在教学“圆柱和圆锥的认识”这一内容时,课前把导学案分发给学生。①找一找身边的圆柱体和圓锥体,根据圆柱和圆锥的形状提一两个问题,在全班交流。②将预习后的疑难之处设计成一个问题,写在练习本上。经过观察、思考,学生提出这样的问题:“在回家的路上,我看见工地上堆着一堆沙子,形状也是圆锥形的,我想测量它的高多少米?计算出这堆沙有多少立方米?要怎么算?”从学生提出的问题我们可以看出,学生在自学中问题意识是有的,关键在于教师的引导。生活中,学生已经积累了不少关于圆柱和圆锥的知识经验,而怎样求圆柱、圆锥的表面积是他们的疑问,也是新课教学的重点。学生发现问题不断产生新的问题以及对这种问题的探究过程,也是圆柱、圆锥体积计算的过程,学生带着问题可以通过看教材插图或者看生活中实物的图样,也可以通过问教师、自己动手丈量、与同桌互相交流等方式,将这一新知识推向更深远的方向。

(二)诱发疑点,产生问题

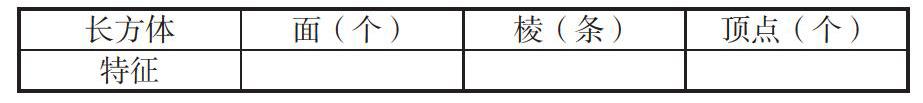

教学中,教师要适当让步,腾出课堂时间,让学生去发现问题;创设民主氛围,培养学生提出问题的积极性。还要关注学困生,要让学困生发现、提出心中的疑惑,并引导他们发问,帮他们解答。例如,笔者在教学“长方体的认识”这一内容时,发现一位后进学困生与小组交流后,列出一张表,并提出了三个问题(如下表)。

①长方体每个面都是什么形状?哪几个面相同?②它有几个面?几条棱?哪些棱的长度相等?③长方体有几个顶点?它与正方体不同的地方在哪里?

这时,笔者趁机让全班学生对这位学困生刚才提出的三个问题进行探讨,并设法找出解答问题的方法。学生兴趣盎然,纷纷拿出课前准备的长方体学具,四人一小组进行操作交流,试图把讨论的结果展示给全班同学并说出自己的思路。笔者把机会留给学困生,先让学困生指出长方体每个面、每条棱、每个顶点的位置并说说它们的特征。

当全班学生在交流时,笔者一边巡视一边观察,这时,一位学生提出了如下问题:①在数长方体的棱长和长方体的面时我们应该怎样数才可以做到不重复也不遗漏?②我们要如何观察才能发现长方体哪两个相对应的面是完全相同的?于是,其他學生带着问题拿着自己的长方体学具进行补充说明,这时笔者抓住时机引导学生想一想:相对应面的面积是否大小也相等,为什么相等?什么是相对的棱?为什么相对的棱长度相等?

这样,在交流过程中,有个新的问题又引起了学生们的争议,大部分学生发现自己所带的学具中,立体图形的每个面的形状都是长方形的,但也有几个学生发现自己所带的长方体学具中,有的立体图形的两个相对应的面的形状却是正方形的。于是,学生们之间又开始了一轮新的争论来:在我们认识的长方体中,这些长方体相对应的面是否一定都是长方形的?在学生质疑和讨论的过程中,笔者始终只当旁观者,巧妙地把问题抛给了全班学生,此问题引起大家共鸣。

笔者认为,教师应做到让学生自己提出问题,相互交流,争辩对话,自己解释问题。这种问题导学的形式,是学生自主发现、自主研究、自己解决问题的学习过程,能真正让学生成为学习的主人。

三、引导亲历操作,搭建实践课堂

(一)动手操作,让学生会学

数学教学中,学生如果只通过听、看来学习知识,就会产生厌倦,失去学习的信心。教师若给学生提供一个动手实践的平台,他们就会保持持久的学习兴趣,就能发挥主体能动作用。例如,教学长方形的周长时,笔者让学生自己制作一个长方形,然后把长方形的对角的两个点剪断,使它变成两条相等的线段,并让学生自己探究怎样求长方形周长的问题。通过自主探究、小组合作,学生最终算出了长方形周长是多少。学生自己动手操作,亲历实践,兴趣盎然,在愉悦的活动中获得了新知,牢牢记住了长方形周长的计算过程。

学生各种能力不是在机械的学习识记中形成的,而是在自己不断地悟、做等亲历体验中发展起来的。只有经历知识的产生、发展和形成的整个过程,学生的自主探究能力才能得到充分的发挥,对知识的理解才能更加透彻。例如,学习“长方形的面积计算”公式,教师如果直接告诉学生计算公式很容易,用不到一分钟,学生也会一下子记住,但学生对于长方形的面积为什么等于长乘宽并不清楚。因此,在教学中,笔者要先引导学生回忆,线段的长度要用长度单位来度量,那么封闭图形的面积就要用面积单位来度量。学生在参与探究的过程中经历了思维的碰撞,产生了积极的情感体验和成功体验,因而记忆深刻,运用知识得心应手。

(二)学以致用,让学生会用

新课程标准注重培养学生的应用意识和创新意识,培养学生有意识地利用数学概念、原理、方法解释现实中的问题的能力。例如,二年级上册练习十二第3题是开放题。题中用实物形式给出了5种商品的标价,提出两个问题:①小强买2个毽子花了多少元?②妈妈买5个茶杯用了多少元?并请学生填写算式解决提出的问题。教学中可以让学生根据自己的生活实际针对5种商品提出数学问题以及购买茶杯的情况,让学生明白生活中处处有数学,这能扩展学生的思维空间,增强学生运用数学的信心,从而让学生体验学以致用成功的喜悦,得到良好情感的熏陶。

为师者要记住,与其给予学生金子,不如教会其点金术。只要我们能够在每节课上顺学而导,引导学生有效地学习数学,让学生想学、乐学、会问、会用,相信学生的自主学习数学的能力会日渐提高,数学素养的提升就不在话下了。

参考文献:

[1]张 鸿.小学数学教学中因材施教的几个策略[J].数学大世界(中旬刊),2017(12):38.

[2]王文路.生活化教学模式在小学数学教学中的应用[J].学周刊,2015(24):144-145.

[3]于书霞.浅谈学具在小学数学教学中的应用[J].教育实践与研究,2013(7):64-65.