北响堂文官洞石作考

姜颖君

摘 要:北响堂第十窟(文官洞)被学界认定为明代窟,作者观察发现该窟存在北朝元素与明代风格混杂的现象,继而通过对数处碑刻题记的解读,推测文官洞开凿于北齐,明代改建。然而经过现场的再次勘查,又否定了之前的推测,并就窟内明代石作复古摹古与保守“当”代特色并存的情况,提出疑问与思考,再根据“创建北堂碑记”碑文,复原了文官洞明代石作的营造流程,阐述了自己的推论与见解。最后,经过对文官洞两身文官造像的分析,否定了学界认定其身份是供养人的论断。

关键词:复古摹古;创建北堂碑记;勼;工程变故;特殊现象;文官;供养人

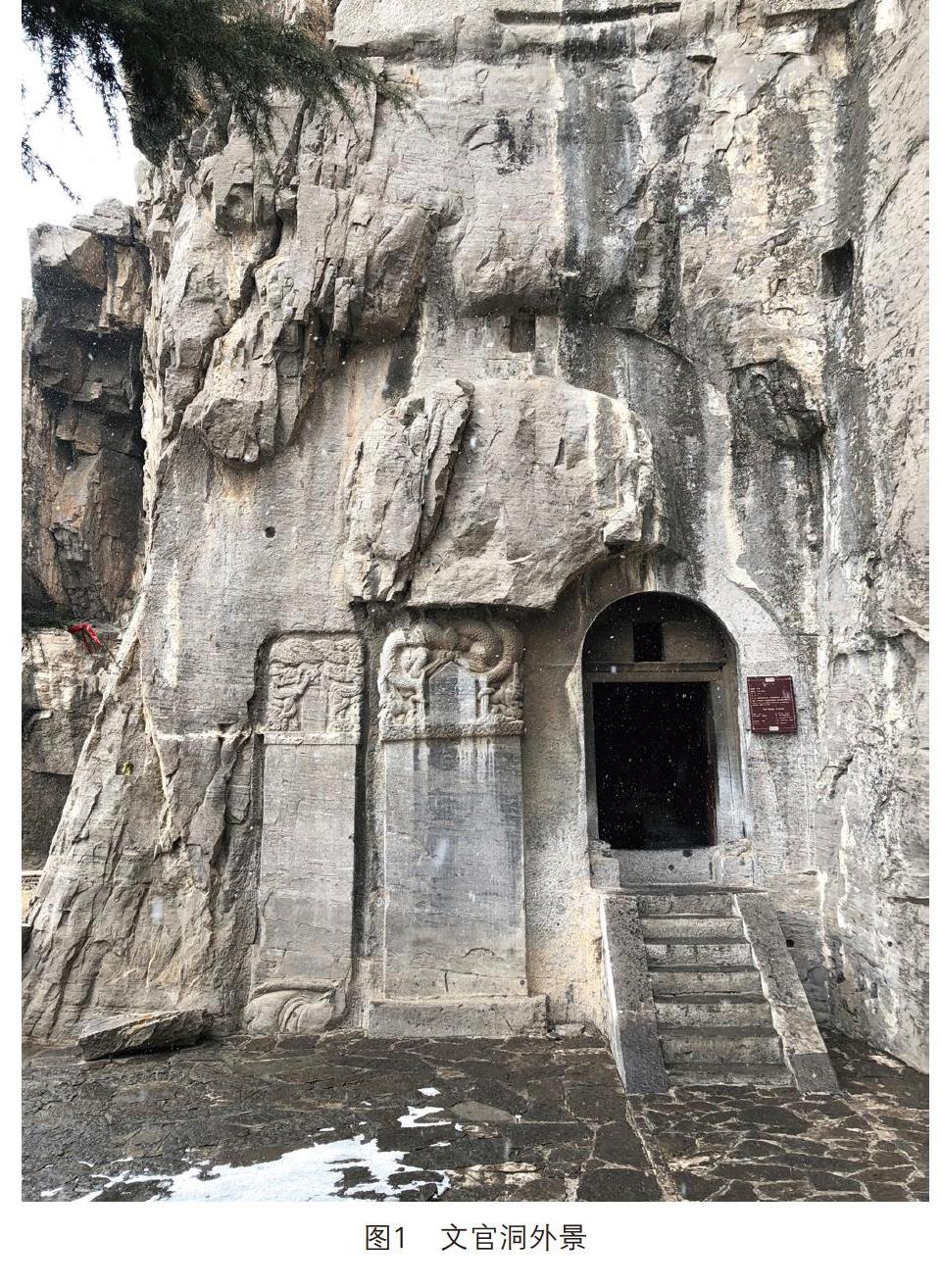

2019年2月18日,笔者访河北邯郸,自滏山南响堂出,直奔鼓山北响堂,刚进北区第九窟(大佛洞),天降瑞雪,风卷着密集的雪片吹进窟门,给笔者留下极深的印象。出大佛洞,北侧是第十窟,又称文官洞(以下通称文官洞),窟门一侧的木牌上标注为明代洞窟(图1),进窟后备感狐疑。大略看来,窟内诸石作明显有北朝与明代风格并存、对比强烈又相互混杂的情况,遂暗暗发心,要厘清此窟实情,但碍于行程密集,无法多作停留,遂用手机拍下图片,返南京后一边按图索骥,一边查找相关资料,尝试解疑。

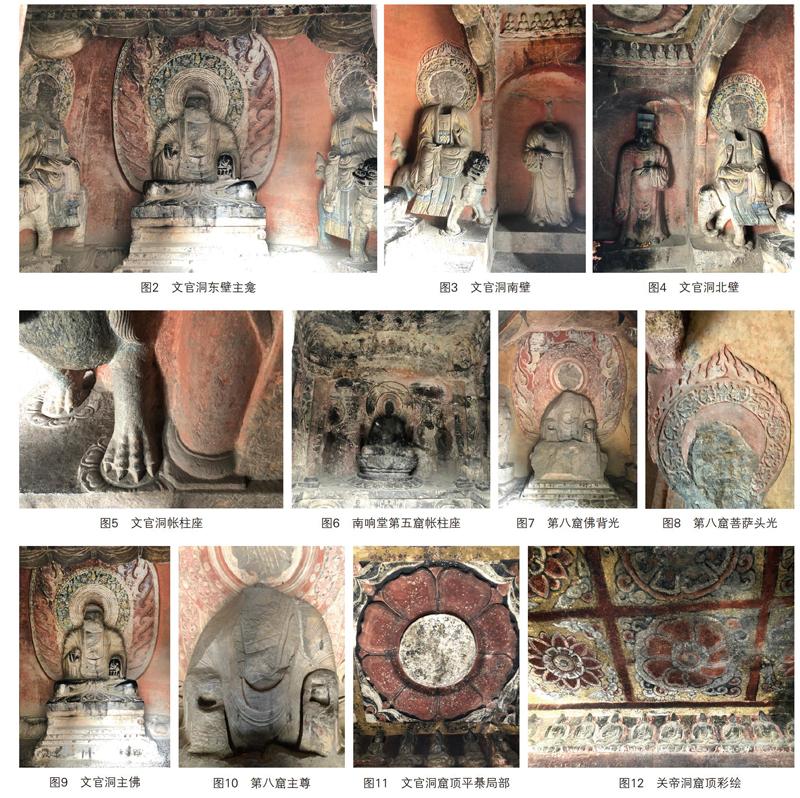

首先,文官洞显露出的北朝元素是窟的形制。该窟西壁开窟门,东壁为主龛(图2),南、北两壁附龛(图3、图4)。东壁主龛的平面呈弧形,弧形两端设帐柱,上端有幔帐,帐下居中雕主佛,文殊、普贤胁侍两侧,紧临主佛两侧下部有两莲花座,应为佚失的双弟子像的像座,即主龛是一佛二弟子二菩萨,此格局为北朝常见的龛制之一。幔帐的形制与北响堂其他北朝诸窟一致,帐柱座与刻经洞及第八窟(宋洞)的莲花纹式柱座不同,却与南响堂北齐第一窟、第五窟雷同(图5、图6)。

其次,文官洞主佛背光、菩萨头光的风格与北响堂北齐诸窟非常接近,就近可对比第八窟(图7、图8)。两窟主佛背光均为舟形,自外向内分别是联珠纹、光焰纹、内接身光、头光的联珠纹、缠枝花卉纹、联珠纹、数圈同心圆纹、莲瓣纹。菩萨头光外围缠枝花卉,头光上端再有附加光焰。此种北齐佛背光、菩萨头光的形制在唐宋以后基本绝迹。

文官洞主佛佛头只剩半截,被用水泥固定在佛颈上(图9),实属近现代人的行为。从佛的螺发、眉眼观察应为明代作品,但因为是后期安装的,所以并不能确定就是原窟内佛头,故不在本文讨论。佛身正面自颈肩至腹部的雕刻具北齐佛像宽厚、挺实的神韵,大衣在左右双臂至肘,分别有三道褶皱,衣褶雕刻采用中间棱起、两边向内斜铲的刀法,远看似双阴线。大衣领口垂至上腹部有一截外翻,内着僧祗支。将此文官洞主佛躯干与第八窟主尊躯干相比较(图10),除第八窟主尊的僧祗支明显是后世修理时的后刻,其余部分的雕刻手法如出一辙。

第八窟又称宋洞,北齐开凿,与第十窟(文官洞)分别位于第九窟(大佛洞)的南侧和北侧,地形上是对称关系。将两窟内主龛形制、佛的背光、菩萨头光、佛的躯干雕刻等放在一起对比观察,会发现雕刻手法和风格是一致的。

文官洞窟顶平棊局部(图11)是以莲花居中、四角饰花叶纹的三组并列彩绘中的一组,与北响堂明代关帝洞的窟顶平棊所不同(图12),纹饰更接近北齐刻经洞内的平棊彩绘。

文官洞三壁三龛中完全属于明代风格的只有南、北两壁的文官像龛,像体陷于基座外立面之内,且两身文官的立面又处在文殊普贤像立面的后部,更加深入岩体。因此很容易被理解成弘治年间在原先已存在南北壁的基础上,向内挖凿雕刻了文官像。

既然窟内显示诸多北齐佛教美术元素与明代造像并存的情況,那么为什么要说是明代开窟创建的呢?《响堂山石窟艺术》[1]一书中涉及文官洞的内容大致有两则:一则是第三节“石窟营建”:“弘治十七年(1504),在原有北齐大碑的位置,开山凿窟造像,创建了现在的文官洞。内雕释迦主佛及文殊普贤菩萨,窟室两壁雕刻的世俗供养人为文官形象;另一则是该书的“附录五 响堂山石窟编号说明”及内容简录“编号:第十窟,别名文官洞,时代;明。……窟深3.3米,宽4米”等内容。

书中描述文官洞是明代开山凿窟创建的,并有明确纪年“弘治十七年”,但未说明其断代依据以及纪年来源,对窟内石作风格未作分析。

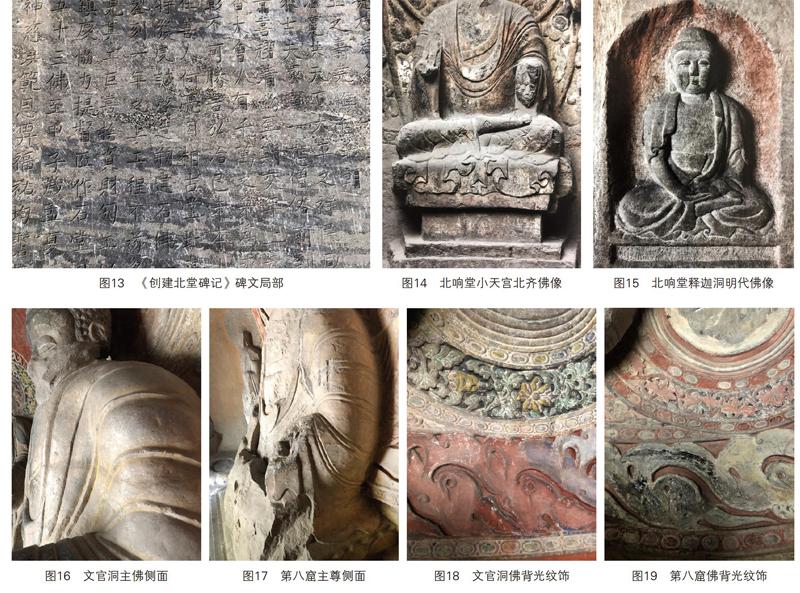

按照惯常经验,笔者通读了文官洞窟门右侧摩崖浮雕的两块碑,果然有重要线索,右起第一块碑《创建北堂碑记》,碑云:“……弘治己未,本山右和村镇居住善人何亮,因相古堂北岩下古碑崩朽,特发虔诚,启造创建石佛一堂,随即命工錾刻。……石堂周围又化善造五十三佛,至甲子岁孟夏,工毕方完,伏愿神慈洪范,恩畀福祐,均沾道德之隆,祝延圣寿亿万,斯年之治。今将各家施财姓氏,开列于后,故刻石而记焉。时弘治十七年岁次甲子孟夏吉旦立石……”(图13)此碑铭文所涉纪年,自“弘治己未”至“甲子岁”,即弘治十二年己未岁(1499)发愿开工,到弘治十七年甲子岁(1504)完工并立碑。

另在北响堂关帝洞内右侧石壁上发现明代嘉靖元年(1522)题刻《创建伽蓝堂记》:“……本山右和村镇居民何谅,特发虔诚,自弘治己未,先造北岩石佛一龛,因见缺祠伽蓝堂一所,虽有宇木盛盖,多被燹之不存,节年令工打造石像伽蓝、关平、周仓三尊,周围三十五佛一堂……”此题刻功德施主题名中有何谅、何定、何宁等人。但此何谅“自弘治己未,先造北岩石佛一龛”,与弘治十七年“创建北堂碑记”中的何亮“……弘治己未……启造创建石佛一堂”,是同一人吗?

关帝洞内的左侧壁面刻于嘉靖二年(1523)的《启造三十五佛观音菩萨伽蓝金妆完备》题记中也有“武安县落阳里和村镇何家庄功德施主何亮”及何定、何宁等人题名。此外,北响堂第八窟(宋洞)券门上端有弘治十年(1497年)刻《重修券石门记》,功德善人中又见何谅、何定、何宁。由此可知,第八窟题刻与关帝洞两则题刻、文官洞《创建北堂碑记》中的何谅、何亮是同一人。文官洞《创建北堂碑记》与关帝洞题刻《创建伽蓝堂记》,提到了同一时间、同一件事,即从弘治己未开始造北岩石佛,该工程竣工于弘治十七年(甲子年),这两方碑刻的相关内容应是《响堂山石窟艺术》一书中称文官洞创建于弘治十七年的论断依据。

文官洞窟门右起第二块碑是万历二十六年(1598)所立的《南北响堂寺金圣像碑记》,记载的是某善人施资为三处佛像贴金:“……遂施财为首装金,命工金正殿全像一堂、北殿全像一堂、南响堂□殿金像一堂。”

随后笔者检视了《响堂山石窟碑刻题记总录》[2]的所有内容,除前述文官洞外弘治年碑与关帝洞嘉靖元年题记,再无涉及文官洞造像或者开窟营建的任何记录。此中值得特别注意的是,弘治十七年立碑的《创建北堂碑记》所述工程有两项:一是“创建石佛一堂”,一是其附属工程——在石堂周围“造五十三佛”,关帝洞嘉靖元年刻的题记则只说“自弘治己未,先造北岩石佛一龛”,两处都说的是造像工程,而未提及开山凿窟。

查《中国石窟雕塑全集——北方六省》,图版中未收录北响堂第十窟(文官洞),丁明夷在《北方六省石窟雕塑综述》[3]中论及响堂山石窟时未提及文官洞。另一本权威出版物《中国佛教美术全集雕塑卷——响堂山石窟》[4],该书上卷的代序《五、响堂石窟继建及现状》中关于第十窟(文官洞)的描述与《响堂山石窟艺术》一书雷同。该书下卷关于文官洞的图版说明也称“该窟为明代开凿”,其断代依据应该也是前述两处明代的碑刻题记。

可是,开山凿窟造像的工程规模、营造难度、所需耗费的善款远超单纯雕造石像,如果明代开山营建窟室、创建文官洞,那么明代及其后的碑刻题记应该有所记录,而不应仅仅叙述造像和金妆。加之窟内所见种种北齐石窟元素,我倾向于推断该窟与对面北齐第八窟是同一时代所开凿,因后世损毁严重,明代弘治年间被大力修整改造,最終被误以为是明代窟。若此推断成立,将会是一个重要的发现。

倍感鼓舞之余,疑问旋即接踵而至。疑问之一:文官洞主佛双手与跏趺坐双腿的雕造略显生硬粗拙,尤其大衣在脚踝部的衣纹,由中间向两侧、向下纵向分布,与北齐造像不符(图14,北响堂小天宫北齐佛像的腿、脚部位大衣衣纹走向),却更似明人手法(图15,北响堂释迦洞主室后壁明代浮雕佛像的下部衣纹)。文官洞主佛的佛座纯为明代须弥座式,上下枋与上下枭之间的叠涩和束腰都不及北朝时深峻,束腰两侧巴达玛纹的玛瑙柱子,包括底层圭角的处理,都明白无误地显示了明代作风。如果佛的躯干是北齐原作,那只能推测双手双腿及下部衣纹是被损毁后在明代进行了修复,更将北齐佛座改成了明式须弥座,但在操作上这种改动的难度颇大。疑问之二:两身菩萨的头光虽有北朝之风,但文殊骑狮、普贤骑象的题材始自唐代,北朝造像中文殊、普贤皆作立像,并无坐骑。文官洞两菩萨的外形与雕刻手法纯为明式,可是菩萨背部与造像下端是与岩体相连的,明代怎么能把北齐的菩萨立像改制成骑象骑狮的呢?除非一种可能,即北齐菩萨像的像体已经毁失殆尽,菩萨与坐骑是明代安装上去的,像体与岩体是假联接,并用彩绘加以掩饰。

带着疑问和揣测,笔者于2019年8月20日再赴北响堂,在文官洞内盘桓了一个上午,又数次走进其他北朝诸窟观察比较,算是大致厘清了文官洞的石作情况。

①文官洞主佛躯干的雕刻模拟北齐佛造像的雕刻手法,正面看相似度很高,但改由侧面审视,还是能看出差距(图16、图17)。前者虽尽力模仿北齐佛躯宽厚的特点,但稍嫌过度,臂部大衣好像厚棉袍一样鼓囊臃肿,胸前大衣领口侧缘及上腹部大衣领口外翻部位侧缘雕刻打磨得过于圆滑,因此在视觉上变得软沓,不似后者轻巧利索。文官洞主佛跏趺坐的腿部以及腿部衣褶的处理完全复原明人手法。手、腿没有后修补,与躯干是一体。

②佛背光的整体形制属于北齐,但局部雕刻仍显露出明代特征。文官洞佛背光纹饰中的缠枝花卉与化生图案为明式,不是北朝纹样,与北齐第八窟佛背光的缠枝花卉纹截然不同(图18、图19)。

③文殊、普贤像的背部、下部与岩石一体相连,没有掩饰衔接部的痕迹,像体不是后安装,虽然两身菩萨的头光接近北齐样貌,但与北齐仍有差距。遍视响堂北齐诸窟,菩萨、力士头光的缠枝纹舒卷流畅,上部居中饰宝珠纹,而不雕化生,头光上部的附加光焰简洁灵动。反观文官洞菩萨头光,同心圆外廓现略显粗重,并在附加光焰的上端再加桃形外廓线,使光焰纹顿显拘谨板滞,菩萨头光的缠枝纹上部居中雕化生,也与北朝菩萨头光纹饰不尽相同(图20)。

④文官洞如以幔帐为界可分成近窟门的前室,与东壁龛后室。前室纯以明式营造,两壁分别雕两身文官像,紧贴窟顶的壁面,浮雕一圈小佛像五十三尊和骑兽的菩萨小像三尊,印证了《创建北堂碑记》中所叙述的“石堂周围又化善造五十三佛”,同时说明碑文并未详尽开列窟内造像的品种数量。

既然在文官洞内没有发现后补和后安装的像体(佛头除外)痕迹,而石雕造像又是在岩石上做减法的工艺,说明笔者之前的推测有误,文官洞不存在开凿于北齐、明代将造像翻修改造的可能性。尽管佛、文殊、普贤都是一像兼具明代和近似北齐的两种风貌,但整窟石作确为明人作品。

伫立在文官洞中,之前的问题又萦绕而来,明代弘治年间创建文官洞并雕造窟内造像,为什么碑记中只说造像,而没有记录开山凿窟?通过反思,应该是笔者自己之前的主观意识太强,明人认为《创建北堂碑记》中的“创”字足以概括开山凿窟的行为,不需要赘述而已。

于是新问题又来了:明人造文官洞,为什么一部分石作刻意追摹北齐的风格样式,一部分石作则忠实地按明代的造像手法来操作呢?毕竟这种行为在古石窟、古造像中是罕见和极不寻常的现象。

南北朝至明清,各时代的佛教造像虽然对上一个时代有传承沿袭,但都体现出自身鲜明的特色。距文官洞不远,开凿年代稍后的关帝洞(图21),嘉靖年间同样由何亮(何谅)等人发起开窟造像,无论其窟形龛制、关公的神情体态、像座、彩绘等,细部与整体风格统一,明代特征明显。文官洞北侧的第十一窟(隋佛龙洞),正壁为唐人开龛造像,左右壁分别是宋龛,虽在同一窟内,唐宋龛却各自呈现出自身的时代特色。

那么文官洞为什么要搞特殊?按照常理,文官洞在开窟造像之前,窟的大小、造像种类样式等石作内容会有一个基本规划,面对近在眼前的第九窟(大佛洞)、释迦洞、刻经洞等北朝诸窟和窟内几乎体现了古代龛像至高水准的诸石作,弘治十二年时的匠人们想了些什么?按照文官洞内确切的复古摹古痕迹,不排除在其规划及开凿初期,总的指导思想真的有可能就是追摹前人,向高标准看齐。但当年的石匠们,绝不至于在实际操作中,既要复古摹古,又要兼顾“当”代特色。由此联想,文官洞在营建过程中莫非出现了什么变故?于是笔者试图再次从《创建北堂碑记》中搜寻线索,碑文提到从弘治己未(弘治十二年,1499年)开工,仅一年多就“工程不遂”,原因是资金不足,因为后面一句解释说“各处善士人等,见其工巨,喜舍资财”。文官洞工程经历了资金不足而停工,再募集资金复工的曲折。而所谓“勼工并助住持僧人镇庆,协力提督匠作”,说的是因停工导致工匠散去,随后又再召集工匠复工,并由僧人镇庆督导工程。停工复工之间,恐怕已难再是同一班人马了,而因为匠人的更换,导致石作的指导思想乃至风格技术的转变,是合乎逻辑的。

照此线索继续延伸思考,可推知第一批工匠以复古摹古为目标,先打开工作面,凿空前室,继而营造后室东壁主龛,按北齐规制雕出幔帐、幔柱、幔柱座轮廓(图22、图23)。再大致浮雕主佛背光(缠枝花卉纹尚未细雕),雕出主佛头部与躯干上部,浮雕菩萨头光、头部(菩萨身躯与坐骑未雕)。石作程序整体上是从外向内,自上而下,石作风格是复古、摹古。开工一年多后,因为资金告罄,工程暂停,工人散去。等再次募集到善款后,又重新召集工匠,恢复了文官洞的窟内石作。但匠作队伍已经换了新面孔,并改由僧人镇庆负责现场指导与管理,他们不再追求北朝风格和北朝标准,而是按照自己的匠作习惯和本时代风尚开展工作,先完成前一批工人遗留下的后室东壁主龛的半截子工程,主要集中在龛像的中下部。接着是前室,包括幔帐外立面,近窟顶的壁面小佛五十三尊、菩萨小像三尊,最后是南北两壁的两身文官像。

上述流程的复原,与碑文记载、窟内现状、石窟营造的基本工序是吻合的,却毕竟出于笔者的自问自答和推演,不能成为学术上的定论。无论如何,文官洞石作中局部复古摹古,局部保守本时代风格的特殊现象,对于研究佛教美术的学者们而言,应该具有重要的研究价值。遗憾的是,目前该窟的现象没有引起足够的重视,學术论著鲜有提及。

最后,提一下文官洞南北两壁的文官像身份问题。早期研究者水野清一、长广敏雄认为是神王,《响堂山石窟艺术》《中国佛教美术全集雕塑卷——响堂山石窟》均指认其误:“水野、长广氏误称为神王。”赵立春先生进一步明确说:“窟室两壁雕刻的世俗供养人为文官形象。”《中国佛教美术全集雕塑卷——响堂山石窟》书中的图版说明也称之为“供养人像”。那么,文官洞窟门两壁雕刻的“文官”是供养人吗?

《创建北堂碑记》碑铭分两部分:上段碑文为“记”,提及人物身份有碑的书丹人和村镇村民何铮、文官洞造像的发起人何亮(何谅)、主持僧镇庆及诸门徒、石匠等人;下段碑文列出“大功德施主”名,有何家庄、连二庄、和村镇、东庄村、八特村等各地的村民,另有智力寺主持、万年寺主持等僧人。说明文官洞石作及诸造像,是以村民何亮(何谅)发起,何氏族人响应,附近各地村民纷纷协助捐资,部分僧人负责协调管理,共同完成的善举。碑文没有提到任何官员的参与。因此,身为供养人、功德主的普通村民,不可能让石匠把自己雕造成官员形象。

其次,文官动作神情与供养人身份不符,两身造像着官帽官服,身体姿态相近,都是站姿,一手拂袖,一手捧腰间的腰带,窟内南壁龛的文官头部损毁,北壁龛的文官身、首完整,其面部神态威严、怒目圆瞪,俨然官员出巡的架势,丝毫没有供养人虔诚谦恭的仪态(图24),据此判断不应该是供养人。

北朝至唐宋,供养人像一般置于佛、菩萨下方,多取跪姿,且身形塑造得比佛、菩萨矮小。明清时期一般较少雕刻供养人形象,大多仅在碑刻题记中列名而已,即便雕造形象,也绝不会喧宾夺主。而文官洞两身“供养人”身形高大,居然与旁边的文殊、普贤菩萨不分伯仲,显然不符合古代民间造像的基本仪轨,据此判断也不应该是供养人。

如上所述,文官洞“文官”不可能是供养人,那么他俩究竟何方神圣?唐宋以降,佛教信仰的氛围逐渐衰弱,儒释道三教合流的趋势愈加显著。明清时期,民间供奉的造像花样百出,除了佛、菩萨、道教神仙、孔圣人外,还有关帝、土地、财神赵公明、城隍、送子娘娘、泰山娘娘、龙王、马王爷等。文官洞两身文官虽无题名,但也应是受供奉的民间神灵。文官洞北壁龛“文官”形象接近职司寿、禄等的星君,如南斗六星君、北斗七星君之类,疑为民间比较常见的文曲星或文昌帝君;南壁龛“文官”头部缺失,难以指认,留待后考。

附录:

碑文上半部:

创建北堂记

武安县落阳里和村镇民何铮书丹

佛生西域,教列中华,来自远矣。鼓山石圣,始建于北齐,勒为寺焉,永久不灭。其山有岚气云霞之景,所以圣神隐之,不时有神光出现,乃为名山福地镇乾坤,四裔无疆保国王之寿尧,惟自我朝 大明圣治宽洪,天下太平之祥,民咸善政,由是往来士大夫豪宰,一应僧俗,前到此山游观古景,喜翫清幽,至期交年上元之辰,四处献香大会,人有千万之众,为求生死报应,明彰不可胜言。弘治己未,本山右和村镇居住善人何亮,因相古堂北岩下古碑崩朽,特发虔诚,启造创建石佛一堂,随即命工錾刻,一年之上,工程不遂,各处善士人等,见其工巨,喜舍资财,勼工并助住持僧人镇庆,协力提督匠作,石堂周围又化善造五十三佛,至甲子岁孟夏,工毕方完。伏愿:神慈洪范,恩畀福祐,均沾道德之隆!祝延圣寿亿万,斯年之治。今将各家施财姓氏,开列于后,故刻石而记焉。

时弘治十七年岁次甲子,孟夏吉旦立石。开造石匠:邢通、高洪、王文表、张名、邢杲、高聪、王文礼、高宽、王昭。林县助缘僧镇庆、门徒惟满、典坐惟□、惟整、功柴水、善有、□恭。

碑文下半部:

大功德施主:张氏同男何铮妻王氏、何铭妻魏氏、何亮妻郝氏、孙男何仲金……

备注,勼:古通鸠,聚集的意思。

参考文献

[1]赵立春.响堂山石窟艺术[M].北京:中国文史出版社,2010.

[2]张林堂,许培兰.响堂山石窟碑刻题记总录[M].北京:外文出版社,2007.

[3]丁明夷.中国石窟雕塑全集:北方六省[M].重庆:重庆出版社,2001.

[4]陈传席.中国佛教美术全集:雕塑卷:响堂山石窟[M].天津:天津人民美术出版社,2014.