不同森林经营方式下幼林地水土流失对降雨增强的响应

李志明,魏智华

(1.顺昌县高阳林业工作站,福建 顺昌 353200; 2.福建师范大学a.地理科学学院,b.湿润亚热带山地生态国家重点实验室培育基地,福州 350007)

0 引言

中国东南山地生态系统山高坡陡、土壤有机质含量低、土层浅薄,加之该区暴雨频繁,因此,存在着极大的潜在脆弱性,容易发生水土流失[1]。研究表明,中国东南山地生态系统降雨侵蚀力达15 000 MJ·mm·yr-1,是全球平均降雨侵蚀力(2 190 MJ·mm·yr-1)的5倍之多[2]。而且据推测,受全球性气候变化的影响,该区未来降雨有呈每年增强的趋势[3-4]。同时,中国东南山地生态系统是南方重要的商品林基地,大面积天然/次生林被砍伐后营造人工用材林,森林经营活动频繁[5-6]。如福建省林地总面积的52.2%是人工用材林[7],其中幼龄林达159万hm2[8]。在皆伐、火烧等传统人工林经营措施的管理之下,幼林地往往发生严重的水土流失[9-11]。在气候变化导致的降雨增强与山地森林经营的频繁干扰双重背景影响下,该区的水土流失更是有加剧的风险,区域安全受到极大威胁。因此,探究不同降雨强度下幼林地水土流失的动态变化规律,有助于预测和评估未来气候变化导致的降雨增加背景下的水土流失风险。

目前,在欧洲地中海地区以及中国的黄土高原地区都开展了大量降雨强度对水土流失影响的研究[12-15]。但这些研究通常都是在小尺度内(通常小于10 m2)采用模拟降雨的形式来开展,往往无法还原出真实降雨情境下的降雨强度、雨滴大小和雨滴下降的速度[16],因而更是难以刻画出降雨强度增加背景下的降雨动能和降雨侵蚀力,然而理清雨量、雨强和侵蚀力等降雨特征对水土流失的作用大小是以往研究争论的焦点。用于坡面尺度水土流失研究的径流小区标准尺度为20 m×5 m,微型径流小区难以投射出可靠的坡面产流和产沙过程信息[17-18]。因而在不同强度自然降雨情境下原位观测坡面产流和产沙变化过程能够较好地反演未来气候变化带来降雨强度增加背景下水土流失规律。然而在中国气候变化最为敏感、森林经营干扰极为频繁的东南山地生态系统,鲜有研究对这一过程加以探讨。

未来气候变化背景下,降雨的增强可能表现为降雨量的增加、降雨强度的增大或降雨侵蚀力的加大。不同类型的幼林地由于植被种类和密度的差异导致发生水土流失的下垫面截然不同,因而调控不同类型的幼林地水土流失变化的主要降雨特征可能有所不同。例如,在黄土地区露天矿废弃地中,植被覆盖度低的2年生禾本科植物坡面的水土流失量主要受到降雨强度和降雨量的调控,而植被覆盖度达到90%的草-灌木-乔木混交林坡面主要受到降雨量的调控[19]。在半干旱黄土丘陵区的研究发现,由于人为干扰以及地表覆盖度低,沙棘和油松的幼树初期土壤侵蚀主要受到降雨强度、降雨侵蚀力的影响,但是植被覆盖度随着植物的生长而逐渐增加,降雨作用则表现的微弱[20]。在葡萄牙靠近西班牙边境的边缘地区进行的试验发现降雨量对谷地、休耕地和造林地的地表径流有直接的成正比的影响,与之相反,灌丛地、恢复橡树地和牧场的径流量与降雨量没有显著的相关关系[21]。

中国东南山地生态系统受亚热带季风气候影响,雨量充沛,而且常年分配有不同强度的小雨、中雨、大雨以及暴雨,为开展自然状况下不同降雨强度的水土流失研究提供了极佳的条件。本研究在不同森林经营措施(次生林经营、人工促进天然更新经营和人工林经营)管理下的幼林地上建立标准的径流小区,并选取自然降雨事件下的中雨、大雨和暴雨以模拟未来降雨增加的情景,观测每次降雨事件的径流量和泥沙量。基于上述研究背景和实验设计,拟解决以下几个关键科学问题:1)理清次生林、人促幼林、人工幼林在不同降雨强度下的产流和产沙规律,并比较3种森林的径流量和泥沙量差异;2)分析调控3种森林径流量和泥沙量规律的主要影响因子;3)揭示3种森林径流量和泥沙量对降雨强度增加的响应规律,以预测不同类型幼林地水土流失对未来气候变化导致的降雨增加的响应。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于福建省三明市金丝湾森林公园陈大林业采育场( 26°19′N,117°36′E),该区西北倚靠武夷山脉,东南毗连戴云山脉,地势北高南低,地貌特征主要以陡峭的低山丘陵为主,平均海拔300 m,平均坡度为30°。土层厚度超过1 m,主要由黑云母花岗岩形成。本区属中亚热带海洋季风气候,多年平均降水量1 656 mm,多年平均气温19.1 ℃,相对湿度81%。

1.2 研究方法

1.2.1 样地概况

于1978年对米槠天然林强度择伐后,经过40多年封山育林后演替形成米槠次生林。2011年11月对米槠次生林的一面坡进行采伐,采伐面积为1.14 hm2。采伐完后通过随机区组的方法设置米槠人促幼林、米槠人工幼林和杉木人工幼林3种不同的经营方式,每种营林类型设置3个重复,每个实验样区的面积相似约(0.12 hm2)。在每个实验样区的核心区域设置20 m×5 m的径流小区,同时在与采伐迹地相邻的未砍伐次生林内亦选择上、中、下坡设置3个标准的径流小区作为对照。仅选取人工促进天然更新幼林和米槠人工幼林作为研究对象,以未砍伐的米槠次生林为对照。米槠人促幼林和米槠人工幼林建立和经营的详细过程描述如下:

米槠人促幼林: 2011年12月对样地中原有的米槠次生林进行强度择伐,保留目的树种,其中每公顷林地均匀的保留米槠萌生幼苗4 500~6 000 株,采伐完后沿水平带将残留的枝桠、树梢均匀的平铺于地表,加以封禁,任其自然更新。2015年调查时,乔木层有米槠(Castanopsiscarlesii)、闽粤栲(Castanopsisfissa)等,灌木有大叶紫珠(CallicarpamacrophyllaVahl)和山血丹(Ardisialindleyana)等,草本有黑莎草(GanniatristisNees)和剑叶耳草(Hedyotiscaudatifolia)等。

米槠人工幼林: 2011年12月对米槠次生林进行皆伐。皆伐后仅对干材进行收获,沿水平带将采伐剩余物平铺于采伐迹地内,暴晒数月后于2012年3月进行火烧、挖穴后种植米槠实生苗,种植密度为2 400 株·hm-2。在米槠人工幼林经营的前3年,于每年的6—7月或10—11月对幼林地进行劈草、抚育。2015年调查时乔木层主要有米槠和木荚红豆(Ormosiaxylocarpa)等,灌木有盐肤木(RhuschinensisMill.)、毛叶木姜子(LitseamollisHemsl),杜茎山(Maesajaponica)等,草本有黑莎草和十字苔(CarexcruciataWalhlenb)等。

表 1 林分特征Table 1 Characters of the three forests

林分类型平均坡度/°平均树高/m平均胸径/cm平均覆盖度/%黏粒含量/%人工幼林32.24.04.950~7011.9人促幼林31.75.65.291.711.6次生林32.719.713.593.311.8

注:人工幼林和人促幼林平均树高和胸径为2015年调查时的结果,而成熟的次生林则为本实验样地建立之前2011年林分调查时的结果。

次生林:2011年调查时乔木层有闽粤栲、木荷(Schimasuperba)等; 林下灌木主要有鼠刺(Iteachinensis)、黄瑞木(Adinandramillettii)和山矾(Symplocoscaudata)等构成; 草本则以黑莎草、芒萁(Dicramopterisdichotama)和毛冬青(Ilexpubescens)等为主。

本研究观测期间影响水土流失的主要林分特征如表1所示。

1.2.2降雨记录及降雨事件的选择

降雨量采用自计雨量站(雨根RR1008,北京)进行监测,监测频率设置为每5 min采集一次数据。发生长时间连续降雨时,采用6 h间隔时间来区分前后2次降雨事件,如若降雨间隔不超过6 h,则认定该段时间内的降雨为一次降雨事件。采用章文波等的方法计算单次降雨事件的降雨侵蚀力[19]。采用降雨等级划分的国家标准(GB/T 28592-2012),根据每次降雨事件的降雨量和降雨历时,将每场降雨事件划分为小雨、中雨、大雨、暴雨和大暴雨。由于主要比较同一森林类型内降雨强度差异对水土流失的影响以及同一降雨强度下不同森林类型的水土流失差异,而在该研究整个观测期间幼林地覆盖度变化较大(米槠幼林从近乎0%到70%),为尽可能消除同一森林类型覆盖度的差异对水土流失的可能影响,仅选取2013年5月至2015年11月期间的中雨、大雨和暴雨事件进行研究,该期间人工幼林地表覆盖稳定维持在50%~70%(表1)。此期间内的降雨事件及其对应的降雨量、降雨历时以及每场降雨事件的降雨类型划分结果见表2。

表 2 观测期间降雨事件Table 2 Rainfall events during the study periods

降雨日期降雨量/mm降雨历时/h降雨类型降雨日期降雨量/mm降雨历时/h降雨类型2013-05-1716.623.8中雨2014-08-1123.223.2大雨2014-06-0614.214.2中雨2015-01-1438.438.4大雨2014-06-2311.211.2中雨2014-08-1415.815.8大雨2014-07-0514.814.8中雨2014-08-1926.826.8大雨2014-08-0814.214.2中雨2013-06-0728.411.8大雨2014-08-1211.811.8中雨2015-03-2528.028.0大雨2014-08-3012.812.8中雨2014-06-1826.826.8大雨2014-09-0421.821.8中雨2014-06-2215.415.4大雨2014-09-1114.814.8中雨2014-06-2426.226.2大雨2014-10-0211.211.2中雨2015-04-2938.223.0大雨2014-11-0918.418.4中雨2015-05-0934.229.1大雨2015-02-2210.410.4中雨2015-05-2942.464.9大雨2015-03-0652.052.0中雨2015-11-0245.272.7大雨2015-03-1221.421.4中雨2014-05-2043.243.2暴雨2015-03-1713.213.2中雨2013-05-1536.68.3暴雨2015-04-0925.942.8中雨2013-05-2153.822.8暴雨2015-04-1223.416.1中雨2013-11-1339.614.8暴雨2015-05-1821.444.9中雨2013-05-2530.23.3暴雨2015-06-1234.847.3中雨2013-06-0540.222.3暴雨2015-07-0637.238.6中雨2014-08-2189.089.0暴雨2014-07-2921.821.8大雨2014-06-1941.241.2暴雨2014-05-1933.033.0大雨2014-08-2847.047.0暴雨2014-12-0525.225.2大雨2014-06-2531.831.8暴雨2014-06-0337.237.2大雨

1.2.3径流和泥沙的采集与测定

每一次侵蚀性降雨事件发生后采集径流池内的径流水和泥沙样品。样品采集之前读取径流池内的水位高度,通过水位高度和径流池的底面积计算每次降雨事件的径流量。径流系数为每次的径流量与降雨量的比值。水位记录完后,将径流池内的水和泥沙搅拌均匀,用1.5 L试剂瓶采集径流泥沙混合样品带回实验室。在室内,从1.5 L混合样品中取出100 mL用于化学养分分析,剩余1.4 L混合样品置于65 ℃烘箱内烘干。通过泥沙烘干重和取样时的体积计算径流池中的泥沙浓度,根据泥沙浓度和径流量推算本次降雨事件的总泥沙量。

1.3 数据分析

根据观测资料数据,在Origin 9.0上制图,利用 SPSS 21.0 软件对3种森林类型的径流量、径流系数和泥沙量进行重复测量方差分析检验,对3种森林类型的径流和泥沙量与降雨影响因子进行皮尔森相关分析(显著性水平设为α=0.05)。

2 结果与分析

2.1 不同降雨强度下不同森林类型的径流量

重复测量方差分析结果显示在中雨、大雨和暴雨3种降雨强度下,人工幼林径流量均显著高于人促幼林和次生林(P<0.05),人促幼林和次生林径流量之间无显著差异(P<0.05)。在中雨情境下人工幼林平均径流量是人促幼林和次生林的4.2和5.1倍,在大雨情境下人工幼林平均径流量是人促幼林和次生林的5.5和7.6倍,在暴雨情境下人工幼林平均径流量是人促幼林和次生林的7.8和12.9倍。

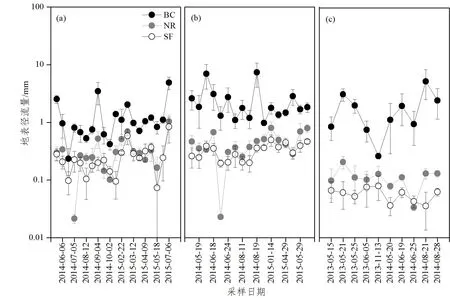

注:BC:米槠人工幼林C. carlesii young plantation; NR:米槠人促幼林assisted naturally regenerated C. carlesii young forest; SF: 米槠次生林C. carlesii secondary forest .图 1 中雨(a)、大雨(b)和暴雨(c)下3种森林类型的径流量Figure 1 Runoff volume of BC, NR and SF under moderate rain (a), heavy rain (b) and storm rain (c)

随着降雨强度的增加,3种森林类型径流量均有所增加,其中人促幼林和次生林平均径流量由中雨产生的0.3和0.2 mm,增加到大雨产生的0.5和0.3 mm,以及暴雨产生的0.6和0.4 mm(图1)。相比中雨,人促幼林和次生林在大雨情境下的平均径流量分别增加了0.2和0.1 mm,在暴雨下增加了0.3和0.2 mm。相比中雨,大雨和暴雨情境下人工幼林径流量的平均径流量分别增加了1.1和3.4 mm。而且随着降雨量的增加,人工幼林地径流量增加的速度显著高于次生林和人促幼林地(图2)。

图 2 3种森林类型地表径流量与降雨量的关系Figure 2 The relationship between runoff and rainfall in BC, NR and SF

图 3 中雨(a)、大雨(b)和暴雨(c)下3种森林类型径流系数Figure 3 Runoff coefficient of BC, NR and SF under moderate rain (a), heavy rain (b) and storm rain (c)

2.2 不同降雨强度下不同森林类型径流系数

在中雨、大雨、暴雨3种降雨强度下,人促幼林和次生林径流系数均较低,稳定维持在0.01~0.05 和0.01~0.03之间。人工幼林径流系数波动较大(0.02~0.30),随降雨量增加而逐渐增大,在中雨情境下,人工幼林平均径流系数为0.06, 到大雨和暴雨情境下,则分别增加到0.08和0.10(图3)。

2.3 不同降雨强度下不同森林类型泥沙量

重复测量方差分析结果显示在中雨、大雨和暴雨3种降雨类型下,人工幼林泥沙流失量均显著最高(P<0.05)。在中雨、大雨和暴雨情境下,人工幼林平均泥沙流失量分别是人促幼林的10.6、15.1和27.4倍,分别是次生林的14.1、23.4和46.0倍(图4)。而在3种降雨情境下人促幼林和次生林泥沙流失量之间无显著差异。

随着降雨强度的增加,3种森林类型泥沙流失量均有所增加。其中人工幼林随降雨增加的幅度较大,如大雨和暴雨下人工幼林产生的平均泥沙流失量分别比中雨(8.0 kg·hm-2)产生的增加了8.7和73.3 kg·hm-2。人促幼林和次生林随降雨增加的幅度则较小,平均泥沙流失量由中雨产生的0.8和0.6 kg·hm-2,增加到大雨产生的1.1和0.7 kg·hm-2,以及暴雨产生的3.0和1.8 kg·hm-2(图4)。但是随着降雨的增加,人工幼林与人促幼林和次生林之间泥沙流失量差异也随之变大。

2.4 不同降雨强度下不同森林类型产流产沙量与降雨特征的相关性分析

皮尔森相关分析表明,不同森林类型产流量对降雨量、降雨侵蚀力、平均雨强3种降雨特征的响应存在明显分异。人工幼林在中雨、大雨、和暴雨3种情景下均与降雨侵蚀力间的相关系数最高,且都呈显著相关;而人促幼林和次生林产流量则与降雨量的相关系数最高,其中在中雨和大雨情境下呈显著相关,在暴雨情境下相关关系不显著(表3)。与产流规律相似,人工幼林地产沙量主要受到降雨侵蚀力的调控,而人促幼林和次生林产沙量则主要受到降雨量的影响(表4)。

图 4 中雨(a)、大雨(b)和暴雨(c)下3种森林类型的泥沙量Figure 4 Sediment yield of BC, NR and SF under moderate rain (a), heavy rain (b) and storm rain (c)

表 3 降雨特征与径流量之间的相关性分析Table 3 Correlation analysis between rainfall characters and runoff

降雨强度降雨特征值人工幼林径流量人促幼林径流量次生林径流量中雨降雨量0.293∗0.387∗∗0.505∗∗降雨侵蚀力0.320∗∗0.1040.162平均雨强0.0690.0080.004大雨降雨量0.0250.400∗∗0.600∗∗降雨侵蚀力0.248∗0.0040.008平均雨强0.236∗0.0170.167暴雨降雨量0.683∗∗0.1890.173降雨侵蚀力0.761∗∗0.1030.147平均雨强0.3140.0500.126

表 4 降雨特征与泥沙量之间的相关分析Table 4 Correlation analysis between rainfall characters and sediment

降雨强度降雨特征米槠幼林泥沙量人促幼林泥沙量次生林泥沙量中雨降雨量0.0880.369∗∗0.290∗降雨侵蚀力0.380∗∗0.0100.200∗平均雨强0.1640.0610.071大雨降雨量0.0010.470∗∗0.450∗∗降雨侵蚀力0.475∗∗0.0060.020平均雨强0.337∗∗0.0000.004暴雨降雨量0.759∗∗0.502∗0.002降雨侵蚀力0.685∗∗0.501∗0.002平均雨强0.3620.1080.210

3 讨论

3.1 不同森林类型下产流的影响因子分析

降雨和下垫面特征是影响最终产流的两大主要因素[23]。不同森林类型产流量对降雨的响应差异主要是由下垫面的不同而引起[9]。人促幼林和次生林植被覆盖度较高、垂直空间结构复杂,有明显的乔木层、灌木和草本层以及地表枯落物层。在植被覆盖良好的森林区域,蓄满产流是地表径流产生的主要机制[24]。当土壤包气带逐渐被入渗的雨水填满使得饱和带逐渐向土壤表层移动,土壤水饱和时,降雨无法渗入土壤,才形成地表径流[25]。因而在以蓄满产流为主要产流机制的人促幼林和次生林,只有当累积降雨量使土壤水达到饱和状态时才发生产流,故本研究中人促幼林和次生林在中雨、大雨、暴雨3种情境下的产流量均与降雨量之间的相关系数最高。如表3所示,人促幼林和次生林产流量与降雨侵蚀力和降雨强度的相关关系较弱,这是因为这两种森林下垫面复杂,茂盛的植被有着良好的消减降雨动能、降低径流流速、延长雨水入渗时间的作用[26-28]。因而降雨动能对地表径流产生的影响会因为植被的存在而被削弱。相反,本研究结果显示在覆盖较低、土壤裸露的人工幼林,地表径流的调控主要受到降雨侵蚀力的调控。因为裸露的土壤在降雨动能的打击下,容易形成土壤结皮,增加地表径流。裸露地表结皮的形成存在3种机制:1)细小的土壤颗粒在雨滴动能的打击下被分散、翻搅,在土壤表面形成一层致密层;2)表层土壤在雨滴的打击下被湿润、糊化,从而在土壤表面形成糊状的致密层;3)细小的土壤颗粒在雨滴的打击和搬运下淋移至土壤孔隙,在土壤的次表层形成一种致密层[29]。无论土壤结皮以哪种方式形成,降雨侵蚀力和动能都是其形成的重要源动力[26-28],因为结皮的形成有赖于降雨动力对土壤的夯实。大量研究证实土壤结皮的形成是增加地表径流的重要原因[30-32],而本研究结果也发现覆盖不良的人工幼林地在中雨、大雨和暴雨3种降雨情境下径流量都与降雨侵蚀力存在显著相关关系,与之前的研究契合。

3.2 不同森林类型下产沙的影响因子分析

本研究中覆盖较低的人工幼林地,其在降雨后的产沙过程可能受到两方面因素的影响。一方面,裸露的土壤在雨滴动能的打击下遭受严重的溅蚀,土壤颗粒受到降雨的击溅被搬运[33];另一方面,花岗岩发育土壤存在一定量细沙,在雨滴的打击下进入次表层的土壤孔隙,在次表层形成致密的结皮,增加产流的同时也诱发了表层土壤的搬运和输移[34]。因而在相对裸露的幼林地,地表产沙量主要受降雨侵蚀力调控。而在覆盖良好的人促幼林和次生林,地表径流主要因蓄满产流而形成。虽然也有研究报道过在林冠郁闭的森林,冠层下的林冠降雨也会产生一定的击溅侵蚀[35],但是这种击溅侵蚀的影响通常只作用于林下裸露的人工林土壤。因而在本研究中枯落物层完好、地上植被茂密的次生林和人促幼林,地表径流的冲刷是泥沙搬运的主要动力,冲刷量的大小则主要受到径流量和降雨量的影响。

3.3 未来降雨增加背景下不同类型幼林地水土流失的响应

据估测,在气候变化的大背景下,中国东南部地区降雨呈逐年增强趋势[3-4]。揭示该区域大面积不同类型幼林地的水土流失对降雨增强的响应,有助于评估气候变化背景下该区域的水土流失风险。本研究选择的不同幼林地类型、不同降雨强度下的水土流失事件可以较好地模拟未来降雨增强的情境。幼林地土壤侵蚀往往受到地表径流的调控,径流系数很好地反映了某一特定土壤和下垫面的产流能力。人促幼林和次生林地表径流系数随着降雨强度的逐渐增加能够维持相对恒定,而人工幼林则呈逐渐增加趋势(图3)。相应地,随着降雨强度的逐渐增加,人促幼林和次生林径流量和泥沙量增幅较小,而人工幼林则快速增加(图1和图3)。通过径流量与降雨量之间的回归关系可见,人工林径流量随降雨的增加速率(斜率为0.107 7)明显快于人促幼林和次生林(斜率分别为0.010 7和0.005 0)(图2)。而且人工幼林和人促幼林之间的水土流失差异随着降雨增强而逐渐增大。预示着在未来气候变化背景下,人促幼林能够缓和降雨增强带来的水土流失,而人工幼林地的水土流失则会加剧。

人工幼林地严重的水土流失主要受到降雨侵蚀力的驱动(表3和表4)。而人促幼林良好的植被空间结构可以有效地消减降雨动能,削弱降雨侵蚀力对水土流失的影响。因而在未来的森林经营过程中应尽量提倡和鼓励人工促进天然更新的经营,对地力较差无法进行人工促进天然更新而一定要进行人工林经营的地区,则要在幼林地地表加以覆盖和保护以削减降雨动能,增加降雨入渗,减少径流冲刷。

4 结论

在中雨、大雨和暴雨3种降雨强度下,人工幼林的径流量和泥沙量均显著高于人促幼林和次生林,而次生林与人促幼林之间无显著差异。人工幼林径流和泥沙量对降雨增强的响应敏感,随降雨增强而快速增加,而人促幼林和次生林随降雨增加的幅度较小。在中雨、大雨和暴雨情景下,人工幼林的水土流失主要受降雨侵蚀力的调控,次生林和人促幼林的水土流失量则主要受降雨量调控。人促幼林在经营时地表覆盖完好、植被垂直结构复杂,能够有效地削减降雨动能、增加雨水入渗、减少径流冲刷,在降雨不断增强时也能维持较小的径流输出;而人工幼林在经营时植被覆盖率低、地表裸露、地面直接受到降雨侵蚀,在降雨不断增强时极易产生较大的水土流失。在未来气候变化导致降雨强度增加背景下,中国的森林经营应大力提倡和鼓励人们选择人工促进天然更新,在地力较差无法进行人工促进天然更新而一定要进行人工造林时要加强幼林地的覆盖管理、尽量避免炼山。