合作办学模式下生产过程自动化专业课程体系优化

于红霞,杨 利,宋孚红

(沈阳工程学院 国际教育学院,辽宁 沈阳 110136)

为了推进我国制造业的快速健康发展,国务院于2015年5月发布了《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》,《意见》阐述了推进国际产能和装备制造合作在促进当前中国经济和产业发展的重要意义,明确了合作的主要目标,国家和地方政府将在专项财税政策、融资、中介机构、政府服务等方面给予突破性支持。这是第一次以国务院文件的高规格形式推进装备和产能国际合作[1]。推进产能和装备制造业的国际合作对中国高等学校的专业人才培养提出了新的要求,如何培养具有国际化视野且具有专业技术技能,满足时代需求的人才,成为有合作办学的院校必须考虑的问题。显然,与时俱进的合作办学专业课程体系在人才培养过程中起着重要的作用,它能最终实现这一国际化人才的培养目标。

一、研究背景

1.课程体系在人才培养中的作用与影响

高等教育的课程体系包含教学内容和教学进程,决定了学生将要获得的知识的整体结构,具有一定的整体性和系统性。高等教育的课程体系是教育机构进行人才培养的指导思想,是高等教育的培养目标的具体化和依托,它规定了培养目标实施的规划方案[2]。课程体系主要由特定的课程观、课程目标、课程内容、课程结构和课程活动方式所组成。简而言之,高等教育的课程体系就是指在一定的教育价值理念指导下,将课程的各个构成要素加以排列组合形成有机的系统,该系统使各个课程要素在教育发生的过程中统一趋向课程体系目标。总之,科学的课程体系是实现人才培养目标的载体,是保障和提高教育质量的关键。

为满足国家宏观经济战略对人才的需求,必须及时调整人才培养体系,而课程体系的改革和优化又是整个系统的关键环节,成为教育研究人员关注的热点。研究人员针对不同院校本科层次的不同专业进行了课程体系的优化,给出了课程体系改革的目标和方案,对其他院校的普通同类专业的课程改革具有一定的参考意义,但对于合作办学专业的参考价值较小。

2.国际合作办学专业课程体系的主要问题

通过调研,国际合作办学专业课程体系与普通高等教育专业的课程体系存在明显不同,其主要原因在于:①不同专业的独立性。理工科专业种类繁多,设置复杂,很多专业完全不相关,例如机械专业和有机化学专业。②不同专业的关联性。某些专业看起来来源相近,导致某些课程设置完全相同,这就使得一些专业失去了自身的专业性。③中外课程体系的差异性。由于教育环境和背景不同,国内课程体系的设置跟国外的课程体系存在较大差异,这也是合作教育课程体系开发缺乏普遍、系统理论指导的原因,因此,必须找到能够系统性解决的办法。

3.课程体系优化方法研究

孙根年教授提出了基于层次分析法的课程体系优化的系统结构模式和理论,从外部环境和内部结构的相互作用角度指出课程体系改革及优化必须考虑的因素,并给出了科学的描述,这为其他的专业课程体系优化和改革提供了理论的支撑[3]。

中外合作办学是个新生事物,其发展的各个方面都处于不断探索和改进之中。显然中外合作办学专业课程体系的改革缺乏现成经验和严谨的理论支撑,如何科学实现合作办学专业课程体系的改革及优化,已成为从事国际合作办学和教育领域工作者面临的首要问题。

19世纪70年代,美国运筹学家应用网络系统论和多目标综合评价方法,提出一种层次的权重进行决策和分析方法,业界称之为层次分析法(Analytic Hierarchy Process,简称AHP)。这种分析法就是将总是与决策有关的元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法。

在借鉴现有的课程体系改革成功经验和多个案例分析的基础上,基于运筹学理论中的层次分析法,对沈阳工程学院现有中外合作办学专业的课程体系进行改革优化,并对现有合作办学专业课程体系存在的问题进行剖析,确定改革的目标、原则和方向,最后基于职业能力划分课程群,实现对现有课程体系的优化改革。

二、层级分析法与研究步骤

层级分析法是将决策者的主观判断与实践经验导入预先设计的模型,并进行关键因素的量化处理,体现了决策中分析“判断”综合的基本特征。该方法的执行过程分为三步:①将复杂问题按支配关系分层。②两两比较每层各因素的相对重要性。③确定各个因素相对重要性的顺序。按顺序做出决策层次分析法的具体方法和步骤如下:

步骤1:层次结构模型的建立。

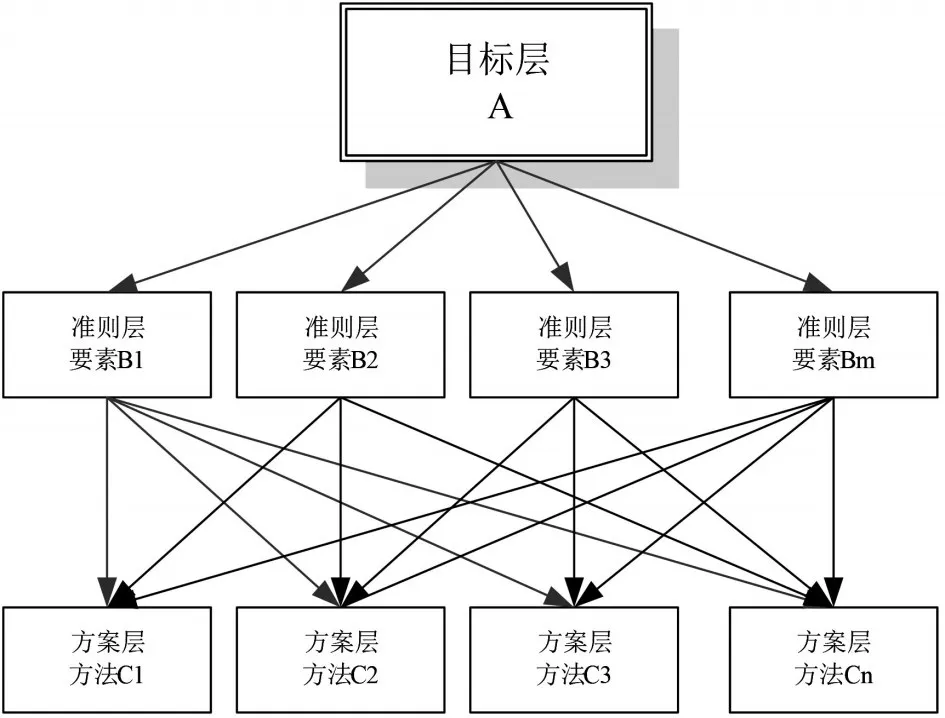

通过对实际问题深入分析,将目标问题分解成三个层级,即目标层A、准则层(要素层)和方案层(如图1)。同一层次的因素对上层因素有影响,同时又支配下层因素。目标层是整个决策的最高层,通常只有1个,最下层通常为方案措施,要素层可以不止一层,可以对要素层做进一步分解,得到子要素层,并建立关联,以解决要素过多的问题。

图1 层次结构模型

步骤2:判断矩阵构造。

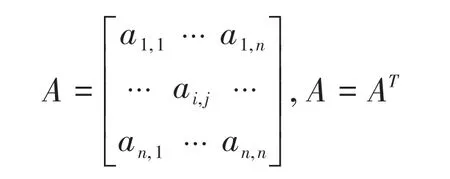

从第二层开始,把同一层级的因素用成对比较法和一定比较尺度构造判断矩阵A,直到最后一层。

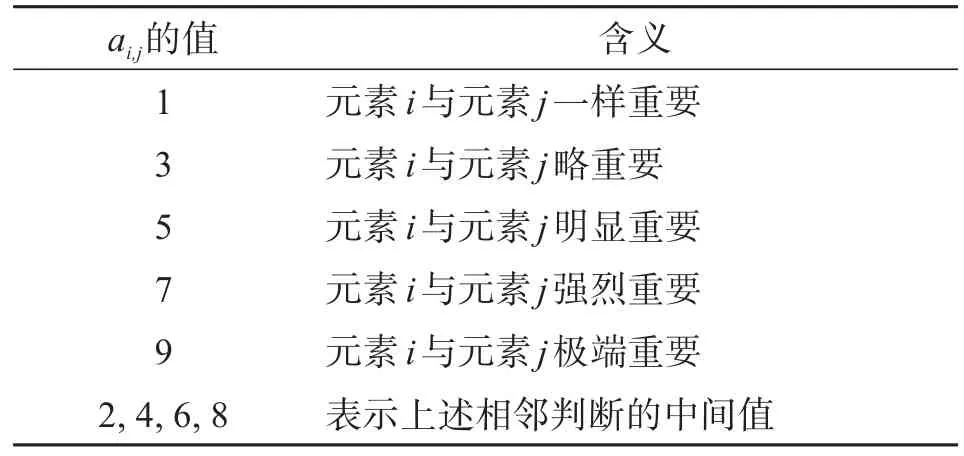

矩阵A中的参数ai,j表示元素i与元素j对上一层元素的重要性质之比;参数aj,i表示元素j与元素i的重要性之比。萨特等[1]建议矩阵A中的元素取值为1~9及其倒数。见表1

表1 矩阵参数的数值意义

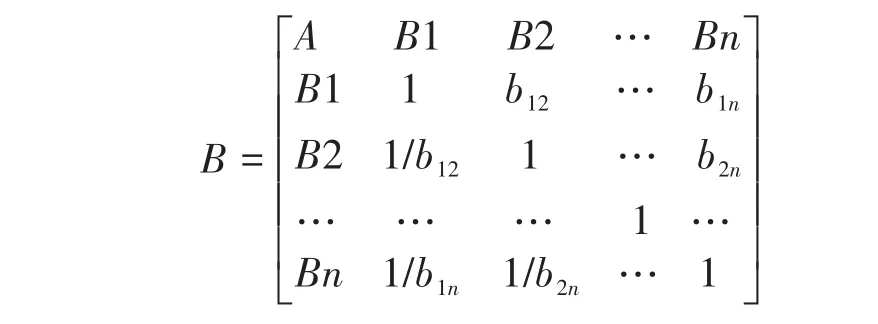

对于图1所示层次结构,可以得到相对于目标A的判断矩阵B:

由特征根计算方法

可得到矩阵B的特征向量W和最大特征根λmax,W的分量就是被比较元素对于该元素的权重。对向量W归一化处理,就可以得到同一层次各因素对于上一层某个因素相对重要性的权值以及排序。为了避免认识事物不足带来的片面性,需要对判断矩阵进行一致性检验。

步骤3:层次排序确定及决策。

在步骤2中,我们得到同一组因素对上一层某因素的权重向量,而我们的终极目标是为了得到最底层各方案对于目标的权重及排序,从而制定出最优方案。整个过程如图2所示。在整个决策过程中从上而下将单一准则下的权重重新合并,从而得到总的排序。

图2 决策过程流程图

三、合作办学模式下生产过程自动化专业课程体系优化工作实践

1.问题分析与初始处理

红河国际学院是经辽宁省政府批准,教育部备案的中外办学机构,下设电气及其自动化、热能与动力工程和生产过程自动化等多个专业。其中生产过程自动化专业为2013年新增专业,通过两年多的教学运行,发现原有课程体系中的教学目标、工学结合紧密程度和课程模块设置等存在的一些问题,主要体现在以下几个方面:

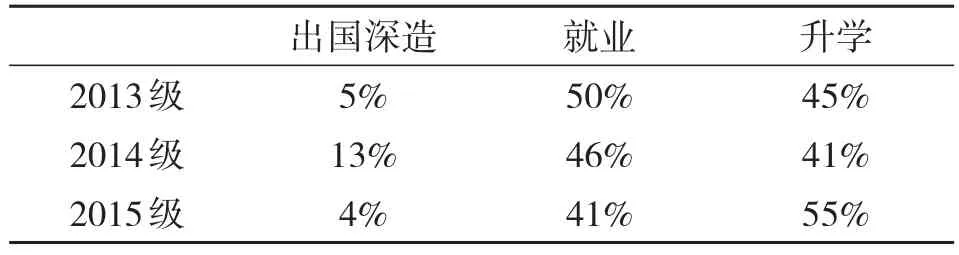

(1)原有培养目标无法满足新形势的要求。2013级培养方案提出,生产过程自动化专业的培养目标是培养德、智、体、美等全面发展,适应生产、建设、管理、服务第一线需要,具有国际视野下先进的工程理念和创新意识,掌握生产自动化过程控制领域的专业知识和基本技能,能够从事有关设备的安装、调试、运行、检修、工程设计、生产管理等工作的高素质技能型专门人才。原有培养方案中学生毕业后去向主要是出国深造或就业,各占50%左右,如表2所示。

两年的时间过去了,国家的宏观经济和学校的微观环境及学生的心理都发生了一些变化。为及时发现学生学习状态的变化,主动发现教学过程存在的问题,及时做出反馈和调整,我们建立了教与学支持系统。通过教与学支持系统的统计和分析,可以发现目前在校学生的毕业意愿发生了很大变化,如表3所示。由表3可见,希望毕业后在国内专升本继续学习学生的比例较高,不容忽视。所以原有课程体系中专业课和基础课的权重需要调整。

表2 合作办学专业毕业生毕业去向意愿预判(2013级培养方案)

表3 2015年在校生毕业意愿调查统计表

(2)部分课程与职业能力的关联度不合理。与传统课程体系设置一样,原有课程体系传承和强调专业理论体系的完整性和前后的一致性,而对高职层次学生的职业能力和实践能力的培养却没有具体明确,显然这种课程体系对于合作办学高职专业的学生缺乏实用性。

(3)以职业能力为导向的课程群不完善。随着生产过程自动化及相关行业的发展,对人才的职业能力提出了新的要求,新的职业能力应该在课程体系中得到体现。

2.课程改革目标和原则

整个课程体系的改革和优化成败的关键是目标和方向的确定。针对专科合作办学的特殊性,并借鉴其他院校的成功经验,我们建立了中外合作“立交桥”式培养模式。在“立交桥”式培养模式的指导下,对生产过程自动化专业课程体系进行了改革和优化。在整个改革和优化的过程中,坚持尊重教育规律,以服务学生为中心,以职业能力提升和学习能力加强为目标。为了实现该目标,我们采取了如下策略:

(1)对于保留的课程要从学科的完整性和新知识的关联性角度重新设计整合。目前一些院校实施了学分制课程体系改革,打破了原有学科的完整性,不利于专业建设和发展;新知识的出现为专业发展提供了新的动力,所以必须引入到课程体系当中。所以在整个课程体系的设计过程中,就是纳新吐陈的过程,必须从完整性和关联性角度出发,从而凸显课程体系的科学性。

(2)对于新增加的课程要考虑知识结构的连续性,由原有课程通过增补内容来实现。在课程体系的改革过程中,新引入的知识与原课程体系难免存在连续性和兼容性的问题,对于该类问题的处理方法是通过科学统计来确定知识模块,通过知识模块的增补保证知识结构的一致性和连续性。

(3)增加行业亟需、实用性强的课程。整个经济和行业的动态发展要求培养能满足行业需求的实用型技术人才,那么中外合作办学的课程体系必须紧跟行业的变化,进行大量的新知识的引进。大量的知识模块的引进就构成了新的课程。新课程的引进更有利于知识的整体性表达和传授。

3.课程体系改革方案

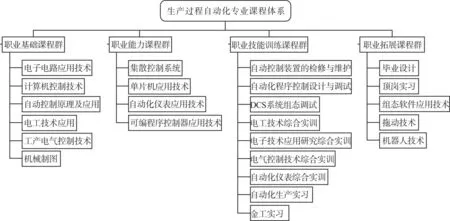

生产过程自动化是一个涉及面广、分支众多、应用广泛的学科体系。直接组织几十门课程很难保证体系的科学性和严谨性。我们借鉴课程群的理念,采用前面介绍的层次分析法,分三个层次对生产过程自动化专业课程体系进行组织和优化,结果如图3所示。具体实施路径为以职业能力培养为导向,将整个课程体系划分四个课程群,分别为职业基础课程群、职业能力课程群、职业技能训练课程群和职业拓展课程群,每个群下面有多门课程,实现对学生全方位的职业训练和能力培养。

四、结论与展望

在整个课程体系的改革和优化过程中,我们始终坚持以科学的理论作为指导,以培养学生的职业能力目标,制定并实施生产过程自动化专业的课程体系优化方案。方案实施一年以来,部分预定目标得到验证:

图3 生产过程自动化专业课程体系

(1)层级分析法在课程体系的改革和优化过程中能极大地提高效率,提高了方案的可行性。

(2)优化后的课程体系得到老师和学生的肯定,在资源的利用率方面表现突出。

(3)通过学生在实践项目中的表现可以看出,学生的学习能力和职业能力有了明显提高。

当然,在方案的具体落实过程中我们遇到在优化设计过程中没有考虑到的一些变化因素,例如学生专升本跨专业政策的临时变更、学生就业意向突然变化等。所以团队下一步的工作就是在现有结论基础上,设计能够及时反映教育环境和用人市场变化的课程体系,使其具有更大的自由度和灵活性,培养出更具有市场竞争力的人才。