经外周静脉穿刺中心静脉置管并发上肢静脉血栓的护理分析

410000长沙市第三医院,湖南长沙

经外周静脉穿刺中心静脉置管(PICC)在临床上应用广泛,主要应用于需要反复输入化疗药物等刺激性药物的患者,能够有效避免静脉炎的发生[1]。但据临床数据显示[2],采用PICC置管的患者容易产生一些并发症,其中以上肢静脉血栓发生率最高。常规的护理模式已经被大量临床数据证实并不能有效改善PICC患者上肢静脉血栓的发生率,为提升我院PICC患者的预后质量,本次研究探讨整体护理在预防PICC患者并发上肢静脉血栓中的临床效果,效果显著,现报告如下。

资料与方法

2017年1月-2018年12月收治行PICC患者10例,随机数字表法分为两组各5例。对照组男3例,女2例,年龄30~80岁,平均(47.8±4.2)岁。观察组男2例,女3例,年龄30~80岁,平均(48.9±4.1)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者及家属均签署知情同意书。

纳入标准:①于我院进行PICC,且确诊为并发上肢静脉血栓;②在纳入研究前1个月未进行过其他治疗。

排除标准:①存在严重先天不足,包括免疫缺陷、肝肾严重损害;②依从性差。

剔除标准:研究过程出现严重不良反应不能继续参与研究者。

方法:⑴对照组采用常规护理方法,包括常规用药指导、饮食指导及健康宣教等。⑵观察组采用整体护理措施,主要方法:①每天指导患者制动上肢,协助患者将上肢抬高45°,保证上肢血液回流,2次/d,15~20 min/次,连续进行15 d;护理人员每天需定期查房,密切观察患者上肢颜色及温度,遵照医嘱,指导患者进行用药,并关注患者是否发生并发症或不良反应,及时做好记录并向医生汇报。②病情观察:住院期间需每天观察患者是否存在出血倾向,尤其是皮下及鼻腔,每周定期进行血常规检查。③导管护理:每次使用导管时需用生理盐水进行冲洗,在输注黏性物质前后均需冲封管,每周需定期对导管进行维护,保证导管无菌且能够正常使用。④心理护理:以通俗的语言为患者解释静脉血栓形成原因,告知其静脉血栓形成的危害性及预防注意事项,提升其健康意识。⑤出院护理:对于带管出院的患者,指导患者需清淡饮食,避免高热量、高脂肪食物的过量摄入,指导其每天对患肢进行握拳运动,且力度不可太大,保证上肢的血液流通,避免血栓发生。

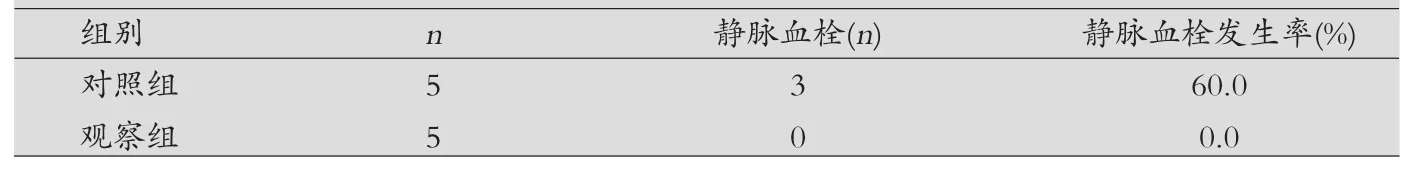

表1 两组患者静脉血栓发生率对比

表2 两组患者护理满意度对比(n)

观察指标:①统计两组上肢静脉血栓发生率情况[3]。②采用自制满意度调查表对患者护理满意度进行调查,十分满意≥85分,一般满意75~85分,不满意<75分[4]。护理满意度=(十分满意+一般满意)×100%。

统计学方法:数据采用SPSS 22.0软件分析;计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,采用t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

两组患者静脉血栓发生率对比:观察组上肢静脉血栓发生率显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

两组患者护理满意度对比:观察组护理总满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

讨 论

PICC并发上肢静脉血栓的原因众多,若不能得到及时有效的治疗及护理,将严重影响患者生活质量。常规的护理模式仅注重于在患者发生静脉血栓后进行治疗及护理[5],而本次研究中,在常规护理基础上对患者进行预防性护理指导。定期进行导管维护,确保导管无菌且能够正常操作,有利于降低感染率。在患者血栓基本痊愈出院后,指导患者每天进行握拳活动,保证手臂血液正常流动,有利于避免患肢血液循环受阻,防止静脉血栓在院外的发生率。

本次研究采取的整体护理模式,以患者为中心,在院内、院外均进行相应的护理,结果显示观察组血栓发生率显著低于对照组,且护理满意度显著高于对照组,表明整体护理模式效果显著。

综上所述,对于PICC患者采取整体护理能够显著降低静脉血栓发生率,提升患者护理满意度,值得在临床上进一步推广。