利益相关者视角下企业社会责任与战略机会的博弈模型研究

刘勤华 刘晓冰 王钊

摘 要:作为企业文化和义务行为的一种体现,企业社会责任已经成为选择战略性合作伙伴的一项重要考察内容,履行社会责任不仅能够提升企业自身形象,也能给企业发展创造更多的合作机会。本文从利益相关者角度出发,分析了履行社会责任对利益相关者的间接互惠关系,建立了基于利益相关者的战略机会创造模型,并对模型进行了求解。以阿里巴巴集团为案例,对模型推论结果进行了论证。

关 键 词:企业社会责任;战略合作;间接互惠

DOI:10.16315/j.stm.2019.04.012

中图分类号: F 270.7

文献标志码: A

Research on Game model of corporate social responsibility and strategic opportunities from the perspective of stakeholders

LIU Qin-hua, LIU Xiao-bing, WANG Zhao

(School of Economic and Management, Dalian University of Technology, Dalian 116024,China)

Abstract:As a manifestation of corporate culture and obligations, corporate social responsibility has become an important research content of strategic partner, fulfilling social responsibility can not only enhance the corporate image, but also create more opportunities for business development. From the perspective of stakeholders, the relationship between the social responsibility of the stakeholders is analyzed, the model of corporate social responsibility and corporate strategic opportunities are established, and the model is solved. Taking Alibaba Group as an example, the results of the inference of the model are demonstrated.

Keywords:corporate social responsibility; strategic cooperation; indirect reciprocity

收稿日期: 2019-03-19

作者簡介: 刘勤华(1976—),男,博士研究生;

刘晓冰(1956—),男,教授,博士生导师;

王 钊(1956—),男,博士研究生.

近年来,企业社会责任既受到了公众的普遍关注,也受到了政府和投资人等其他利益相关者的高度重视[1]。同时,企业社会责任对企业文化的发展也起到至关重要的作用,很多学者从不同角度研究了企业履行社会责任对企业发展的影响作用。Servera等[2]认为履行社会责任影响着企业创造良好的外部经营环境,如积极履行社会责任的企业会增加消费者忠诚,得到社区、政府和一些利益集团的社会支持,吸引更多的投资者,提高投资者的参与度而降低代理成本,有助于企业走出财务困境等;Axjonow等[3]指出社会责任影响着企业内部运营环境,如提升企业管理实践能力、履行社会责任有利于提高公司非主营业务收入、企业经营效率等。Gerard等[4]指出,社会责任对企业日常组织行为也产生积极影响,如提高员工的工作满意度和岗位绩效、有利于员工关系的维持和员工创造力的增强以及吸引更多求职者等。因此,履行社会责任不仅改变企业与经营环境之间的关系,而且能改善企业内部人际关系,营造出良好企业经营的内外环境。Hasan等[5]认为企业社会责任的内容一般包括符合道德规范的经营管理活动,还包括投资社区福利、慈善事业以及保护环境等;在一定程度上,履行社会责任的内容表现为在改善自然环境和社会环境方面所做出的非直接盈利性投入活动,促进了企业与社会保持良好关系。Ioannou等[6]认为履行社会责任能有助于利益相关者对其产生良好的印象,获得良好的社会形象和声誉,改善和加强利益相关者和企业之间的关系,促使利益相关者对企业做出支持性行为,进而为企业创造出新商,那么,作为一种战略性行为,社会形象和声誉越好,企业就会得到越多的战略性合作机会。

从以上学者研究综述可以看出,履行社会责任能够促进企业内外部经营环境的优化,通过对企业文化的影响,促进员工日常行为的优化转变,帮助企业树立良好的企业形象[7-10],但现有的经验性研究还停留于揭示社会责任对企业成长的影响机制,较少的涉及履行社会责任的对象选择,很少系统地探究企业社会责任创造战略性合作机会的内在机理。所以,在复杂的商业环境中,企业如何履行企业社会责任才能获得良好的声誉及战略合作机会,将是企业未来战略发展的重要考虑因素[11-14]。本文将从利益相关者角度出发,分析履行企业社会责任与利益相关者之间的间接互惠关系,建立基于利益相关者理论的战略机会模型,揭示企业社会责任与战略性商务机会获得之间的内在机理。

1 履行企业社会责任与利益相关者的间接互惠模型

利益相关者的行为决策对于企业的持续发展以及文化建设都有重要的影响作用,企业社会责任也应该较多的关注利益相关者,以寻求企业可持续发展的战略性目标。越来越多的企业不再受制于义务性法规的束缚而履行社会责任,逐渐转为一种更能带来社会声誉的自发性的社会活动。积极、恰当的履行社会责任能为企业带来良好的声誉,而拥有良好声誉的企业又能吸引更多来自于第三方的利益相关者的支持性行为[15-19],进而获得战略性合作机会,这是一种基于利益相关者的间接互惠模型原理,如图1所示。

对于企业来讲,利益相关者会通过不同的渠道来获得企业关于履行企业社会责任的行为方面的信息。企业在履行社会责任时,其周围都会存在潜在的观众,如商业媒体、投资者、非政府组织、顾客和员工等,这些利益相关者从不同的渠道获得企业在社会责任方面的履行情况,如商业媒体和投资者会主动从企业的CSR(企业社会责任)报告、SRI分析等渠道寻找企业在履行社会责任方面的信息,而顾客和当地社区会从媒体、市场营销活动、广告或购买沟通过程中获得信息。因此,积极恰当的履行企业社会责任能通过声誉机制以间接互惠的方式为企业带来战略性机会。而现有研究大都关注企业履行社会责任对社会声誉及战略性机会获得之间的影响机制[20],很少探究间接互惠与履行企业社会责任及战略机会获得之间的内在行为机理,本文将针对间接互惠模型如何通过社会责任履行来获得战略性机会进行研究分析。

2 基于利益相关者理论的战略机会模型构建

通常情况下,企业选择战略性合作方会依次遵从2个阶段的筛选标准:首先考察合作方是否滿足基本经济功能需求原则;其次考察合作方是否包括履行社会责任等企业内涵成长[21];因此,一个企业如果能够对合适的救助对象积极履行社会责任,可能会更容易获得利益相关者的青睐。

2.1 利益相关者对于企业履行社会责任的评价准则

在履行企业社会责任方面,已有学者证实,不是仅仅履行社会责任就会获得好的声誉,利益相关者也会关注企业社会责任是如何履行的及其效果如何。一方面,对于受助者来说,对“好的”社会声誉的被救助者实施社会救助是一种“恰当”的社会责任行为,在这种情况下,企业在承担社会责任时,不仅解决一些社会问题,而且对社会公益事业进行了有效宣传;对社会声誉“坏的”被救助者实施社会援助是一种“不恰当”的社会责任行为,在这种情况下,企业的承担社会责任企业不仅没有解决一些社会问题,而且助长了不良社会风气,使得社会问题更加趋于严重。另一方面,对于承担社会责任的企业主体(即战略机会提供商的潜在合作者)来说,战略机会提供商根据承担社会责任所取得的社会效益的结果[22],将企业分为优和劣;“优的”企业能积极地履行社会责任,解决了突出的社会问题并赢得了良好的企业社会形象;而“劣的”企业往往是迫于外界压力,没能很好地处理急需解决社会矛盾,被动地履行社会义务却给企业带来负面影响。结合间接互惠模型在信息极度膨胀及高速传播的现代商业情境中,利益相关者能很容易的获得有关履行企业社会责任更加丰富和多样的信息。简单的用社会声誉的好坏来作为行动的准则已经不能有效维持间接性效用机制,利益相关者倾向于采用更加严谨的评价准则。本文采用如下的评价准则。

战略机会提供商选择合作企业主要依据所采取的策略:行动规则和评价方法[23],对于不同策略,行动规则是相同的,而策略差异取决于其选择的评价方法。对于企业社会责任行为来说,受助对象可以分为社会声誉好与差,根据企业社会责任实施对象及其是否对受助对象履行社会责任的行为来判断合作方企业形象,战略机会提供商决定是否采取及如何采取有利于企业的合作方案。那么,企业的社会责任行为可分为4种不同情形:对社会声誉“好的”或“坏的”进行履行社会责任、以及对社会声誉“好的”或“坏的”拒绝履行社会责任,即战略机会提供商在观察和评价企业社会责任行为时,不仅观察企业受助对象的客体行为的“好与坏”,而且考察承担社会责任的主体行为的“优与劣”,如图2所示。

2.2 模型建立及企业形象评估方法分析

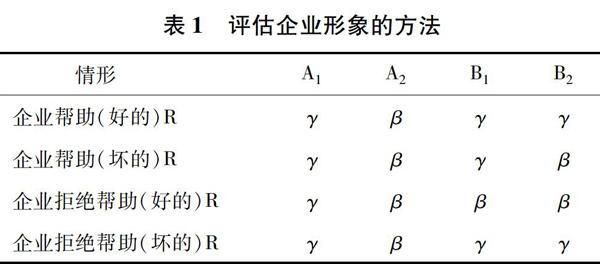

在行业市场上,企业既是履行社会责任的评价者,又是社会责任履行行为的执行者。但是,从战略机会提供商的角度来看,如果候选企业履行社会责任的行为被评价为“优”,则选择与其合作;同样地,对于候选企业的来说,如果战略机会提供商的社会责任评价策略(行动规则一致)被评为“劣”,那么,双方也无法达成战略合作;因此,市场上所存在的企业有4种社会责任策略(评价和行动),一是A1策略:战略机会提供商对候选企业的社会责任行为持积极态度,认为都是“好”的。二是A2策略:战略机会提供商对候选企业的社会责任行为持消极态度,认为都是“坏”的。三是B1策略:只要候选企业实施了社会责任,战略机会提供商就认为其是“好”的;候选企业拒绝履行社会责任时,根据受助对象的“好”“坏”来判断,拒绝履行“好”的,战略机会提供商认为候选企业是“劣”的;拒绝履行“坏”的时,战略机会提供商认为其是“优”的。四是B2策略:这种评估策略跟B1策略类似,差别在于当候选企业履行社会责任时,根据受助对象的“好”、“坏”区分,如果履行“坏”的时,战略机会提供商认为该候选企业也是“劣”的。在初始情况下,企业往往并不知道采取何种策略对其有利,因而,在市场上这些策略被采用的机会是无差别的。不失一般性,假设A1,A2,B1,B2策略被采用的频数分别为x1,x2,x3,x4,且每个策略采用者在市场中均匀分布。

战略机会提供商评估候选企业资助对象的方法,如表1所示。T指候选企业,R指企业受助对象,S指战略机会提供商,S根据T对R行为及R的社会声誉来判断T的企业形象,其中衡量结果采用二进制:γ表示“优”,β表示“劣”。

假设战略机会提供商提供合作商机需要付出成本,分为直接成本和间接成本。直接成本包括企业一次性或逐次投入的包括资金、产品等可见成本,也包括技术、知识等无形成本和耗费的人力成本。间接成本指企业在履行社会责任方面上的投入、以及战略机会提供过程中发生的且在直接成本中未得到计算的其他额外支付,设总成本的单位成本为c。来自于战略机会提供商合作本身的回报更多的表现为隐性收益,表现为得到更多利益相关者(员工、政府、社区、消费者、顾客等)的支持及商务合作机会,设这种单位收入为b。

一般来说,战略机会提供商给予商业合作机会的行为存在一定的偏差,用δ表示,其含义为由于偏差存在,导致提供合作机会行为未发生的可能性,偏差分为执行偏差和认知偏差,执行偏差指由于某些原因,如自身资源限制,导致最终执行与战略机会提供商本来的意愿相反的情况;认知偏差指战略机会提供商对候选企业的形象认知存在偏误,进一步导致行动相反的情况。yi表示第i种策略的收益,代表战略机会提供商的适应力,等于总收入减去总成本,yi的大小一般反映了企业适应力强弱。

采用B1和B2策略的战略机会提供商只会给那些评价为“好”的企业提供战略合作机会。其中,B1策略评价表示为m:1(“好”),0(“坏”);B2策略评价表示为n:1(“优”),0(“劣”)。用ri表示i策略的战略机会提供商中形象被评价为“好”的比例;si表示i策略的战略机会提供商中形象被评价为“优”的比例。则有:

ri=ri10+ri11,(1)

si=ri01+ri11,(2)

rimn=a1+a2+a3,(3)

其中:a1为i策略采用者实际提供合作机会的行动被评为m,n的可能性;a2指由于执行偏差导致没有提供合作机会的行为被评为m,n的可能性;a3指故意不提供合作机会的行动被评为m,n的可能性。(m,n分别代表“好”、“坏”;“优”、“劣”,用0或1表示。0表示“坏”或“劣”;1表示“好”或“优”。)

则持i策略的战略机会提供商被评为以下类别的比例为 ri00表示i策略采用者分别被评为“坏”和“劣”的比例;ri01表示i策略采用者分别被评为“坏”和“优”的比例;ri10表示i策略采用者分别被评为“好”和“劣”的比例;ri11表示i策略采用者分别被评为 “好”和“优”的比例;其中:ri00+ri01+ri10+ri11=1。通过上述分析可以得出i策略的收益如下:

y1=-ε-c+ε-(x1+r1x3+s1x4)b,

(4)

y2=+ε-(x1+r2x3+s2x4)b,(5)

y3=-ε-∑xiric+ε-(x1+r3x3+s3x4)b,(6)

y4=-ε-∑xisic+ε-(x1+r3x3+s4x4)b。(7)

为了比较4种策略总收益的大小,因为e、f、g、h为市场上被评价为“坏-劣”、“坏-优”、“好-劣”、“好-优”策略采用者的比例,其中e+f+g+h=1,则有:

e=∑ixiri00,(8)

f=∑ixiri01,(9)

g=∑ixiri10,(10)

h=∑ixiri11。(11)

根据式(3),通过分析、计算,可得到rimn关于e、f、g、h的表达式,如附录所示。

3 模型求解

当市场上只有A2和B1策略采用者时,即x1=x4=0时,矩阵(cij)的行列式为零。当x1>0时,由附录中的(A2)式和e+f+g=1-h得:e=d1h 因此有 f 另外,令yi=yi/δ-,则y4-y3=C^c+B^b,其中C^=∑i(ri-si)xi代表成本部分, B^=(r4-r3)x3+(s4-s3)x4表示收益部分,由ri和si的定义有∑iri=g+h,∑isi=f+h,所以C^=g-f>0,B^=-δ-gx3+δ-(f+g)x4,考虑到g和f的关系,可得C^=δ-(1+c23)g=δ-(x1+x3)g,B^=-δ-x3g+δ-x4(1-c23)g=δ-(-x3+x4(2-δ-x1-δ-x3))g。 当c(x1+x3)-x3b+(2-δ-x3-δ-x1)x4b>0时,y4>y3,即B2策略采用者的收益大于B1策略采用者的收益,其依赖于成本收益之比c/b。特别地,当x2=0即市场中不存在A2型策略采用者时,当x3 定理1 B2策略采用者的收益大于B1策略采用者;也就是说,在同等条件下,如果企业采用B2策略,将比采用B1策略获得更大的竞争优势。 下面来看一下市场中存在无条件利他者即x1>0的情况下无条件合作商A1和B1策略采用者的收益大小的关系,即y3和y1的大小关系。由于y3-y1=((r3-r1)x3+(s3-s1)x4)b+(1-∑ixiri)c>0。即只要市场中存在A1策略采用者,B1策略采用者的收益大于A1策略采用者,因此B1策略采用者具有更大的竞争优势,则随着时间的推移,x1/x3会逐渐趋于0,因此A1策略在市场上会逐渐被淘汰。 如果市场上不存在A1策略(x1=0),则c31=-δ-x1=0,则由(14)式和(15)式可得f=g=0,这就意味着在没有A1策略的情况下,B1策略采用者和B2策略采用者对任何一个行为会有相同的评价,因此两者做出的行为也会相同,因此收益也会相同,即y3=y4,此时,y2=δ-e(x3+x4)b,y3=-δ-cs+δ-×((δ-s+e)(x3+x4))b.则由y3-y2>0可得x3+x4>c/δ-b。当x3+x4>c/δ-b时,B1策略采用者和B2策略采用者的收益大于A2策略采用者的收益,因此会获得更多来自外界的支持,具有更强的竞争优势,则x2会逐渐趋于0,因此A2策略会逐渐被淘汰;反之,当x3+x4 定理2 当市场上,A1策略采用者逐渐退出市场,即当市场上企业履行社会责任行为时,市场不再对企业社会责任行为持相同的积极评价;当x3+x4≥c/δ-b时,A2策略采用者逐渐被淘汰,即企业能履行社会责任时,市场不再对企业社会责任行为持相同的消极评价。 既然企业社会责任行为的评价策略和行动规则相符,由定理1和定理2知,一方面,当市场中企业普遍支持和执行社会责任时,B2策略采用者较B1更有竞争优势,由于B2策略采用者较B1策略采用者对于履行社会责任的企业的评价策略更加严格,不仅看企业是否履行社会责任,还考察受助者的形象,所以,B2策略更有竞争优势。随着B2策略采用者的相对频数会增加,企业在市场中遇到B2策略采用者的频率会更大,也就是说,企业如果遵从对坏声誉的受助者持消极态度(即执行义务性帮助),那么会得到更多好的声誉,因此会得到更多战略合作机会。因此,企业如果对社会责任的受助者的声誉考察更加严格,往往会为企业赢得好的社会效益,不仅能有效地企业解决当前社会问题及提升公司形象,而且为企业未来创造出更多的戰略机会。 另一方面,随着博弈的进行,A1策略采用者的收益小于B1策略,因此A1策略会被淘汰,又由于在现实市场中执行偏差较小,即δ→→1,而帮助成本一般远小于收入,c/δ→b很小,因此A2策略会逐渐被淘汰。如果市场上充满持有B1策略和B2策略的战略机会提供商,而B1策略采用者对履行社会责任的企业都给予“好”的评价,因此,有甄别受助对象地履行社会责任的企业能够获得持久的成长潜力。既然企业既是社会责任行为的评价者,又是社会责任行为的执行者,由于在拒绝履行社会责任行为评价上,B1和B2策略采用者是一致的,即对拒绝“坏”的受助者的企业给予“好”的声誉,而对拒绝“好”的受助者的企业则持反对立场,所以,在考虑受助者好与坏的情况下,企业的社会责任行为会使企业具有更大的成长空间。 推论 在考虑受助者好与坏的情况下,企业的社会责任行为会使企业具有更大的成长空间;在履行企业社会责任过程中,企业如果对坏声誉的受助者持消极态度,那么会得到更多的战略合作机会。 4 案例分析 近年来,在履行社会责任方面,阿里巴巴集团的影响力是较为明显的。阿里巴巴集团凭借其强大的电子商务平台和持续增长的交易规模,建立起了庞大的公益平台,在利用互联网创新交易方式的同时,也创新了公益方式。 首先,人人公益理念。阿里巴巴集团在互联网技术平台的基础上,不断尝试各种公益文化的可能性。2017年开始,阿里巴巴就与央视联合推出了以CCTV慈善之夜、中国残疾人福利基金会和中国扶贫基金会等为基础的首届“95公益周”,并且向全社会倡议“人人3小时”活动。在倡议社会的同时,阿里巴巴也将这种公益文化融入到企业文化中,仅2017年,阿里巴巴就实现了9.6万人次的员工志愿者服务工作。在阿里巴巴集团的带动下,许多慈善机构通过观察阿里的公益平台和公益模式,纷纷加入其中并且签订了合作意向,逐步开启了人人公益的新公益理念。这就充分体现出了企业在履行社会责任的过程中,利益相关者通过观察,实现了与企业之间的简介互惠关系,从而为企业带来了更多的战略机会。 其次,平台公益模式。在捐赠方面,阿里巴巴集团依托淘宝、公益基金以及云技术平台,整合消费者卖家资源,构建了庞大的公益组织平台。据2017年统计,阿里巴巴已经发展了公益网店643家,捐赠款项将近4 800万元,从真正意义上促进了人人公益理念的推行。另外,针对买家创新的公益宝贝活动,在2016年全年就累计2.8亿买家参与,全年捐赠超过了44亿次,累计善款1.8亿元,全部发放至需要的困难群体。 最后,精准扶贫模式。精准扶贫是政府提出的针对穷困县的公益项目,而阿里巴巴充分体现了互联网+精准扶贫的公益模式,开启了“顶梁柱健康扶贫公益保险项目”。阿里巴巴通过与蚂蚁金服平台合作,推出了2个互联网公益平台向公众募集善款,并注入中国扶贫基金会,通过公益平台的图像识别技术和区块链技术的应用,在很大程度上促进了全民参与、全民透明的互联网+精准扶贫模式的发展。很多政府机构(如海南、陕西)在看到这种模式的效率之后,也纷纷与阿里巴巴合作建立了智能移动办公平台,更大程度上实现了企业履行社会责任和利益相关者之间的间接互惠。这个过程中也较好的体现了在利益相关者基础上发展起来的其他战略机会,是利益相关者为企业带来的新的战略机会。 履行社會责任不仅可以为企业创造良好的经营环境,而且也是一种隐性的企业战略性投入活动。从战略机会提供商的角度,能够建立企业履行社会责任行为与战略合作机会产生之间的一致性行为原理[23]。如果引入企业履行社会责任的“优”与“劣”和受助者的社会声誉的“好”与“坏”作为评价系统,那么企业能完成履行社会责任的战略行为。 5 结论 履行社会责任是良好企业文化的体现,能够引起利益相关者的关注,进而为企业带来更多的战略性合作机会。本文在引入间接互惠原理的基础上,借助于社会责任的参与者社会特征分析,揭示了社会责任履行能塑造企业战略机会的微观行为原理,具体结论如下: 1)企业社会责任尽管是通过这种间接互惠机制来影响企业战略性行为,但是并不是只要企业承担社会责任行为就能获得同等的成长机会,这要取决于企业履行社会责任所采取的评价策略和行动规则。 2)在市场竞争环境下,企业履行社会责任不仅注重自身经济投入和社会救助过程,更强调考虑受助者的社会声誉及履行社会责任所带来的整体效益,这样才能会为企业带来更多的战略合作机会。进一步研究发现,在履行企业社会责任过程中,企业如果能根据遵从受助者的社会声誉的“好”与“坏”,来履行社会责任行为,将会得到战略机会提供商更多合作机会。 3)企业在市场中不能因为履行社会责任需要付出一定的成本和管理精力就拒绝履行,应认识到社会责任会给企业带来未来的成长空间,更不能认为只要履行企业社会责任就会得到好的发展空间,获得更多的商务机会,而应理性分析受助者的形象,即受助者在社会上的声誉;另外,企业应积极履行能解决社会问题、为有助于良好社会风气形成及传播,且与自身企业相关的社会责任,并有效地进行宣传,同时对那些对社会不利甚至可能会助长不良风气的社会问题可以有限地履行社会义务,这样才能得到良好的社会形象和企业未来发展的支持性活动,获得更多商业机会和成长空间。 附录:rimn关于e、f、g、h的表达式获得4种策略: 再根据上述4种策略的推理计算结果,可以得出 参考文献: [1] HAN H,YU J,KIN W.Environmental corporate social responsibility and the strategy to boost the airlines image and customer loyalty intentions[J].Journal of Travel & Tourism Marketing,2019(2):1. [2] SERVERA F D,PIQUERAS T L.The effects of corporate social responsibility on consumer loyalty through consumer perceived value[J].Ekonomska Istraivanja/Economic Research,2019,32(1):66. [3] AXJONOW A,ERNSTBERGER J,POTT C.The impact of corporate social responsibility disclosure on corporate reputation:a non-professional stakeholder perspective[J].Journal of Business Ethics,2018,151(3):1. [4] GERARD G,MCGAHAN AM,PRABHU J.Innovation for inclusive growth:towards a theoretical framework and a research agenda[J].Journal of Management Studies,2012,49(4):661. [5] HASAN I,KOBEISSI N,LIU L,et al.Corporate social responsibility and firm financial performance:the mediating role of productivity[J].Journal of Business Ethics,2018,149(3):671. [6] LOANNOU I,SERAFEIM G.The impact of corporate social responsibility on investment recommendations:analysts perceptions and shifting institutional logics[J].Social Science Electronic Publishing,2014. [7] DONAGHEY J,REINECKE J.When industrial democracy meets corporate social responsibility—a comparison of the bangladesh accord and alliance as responses to the rana plaza disaster[J].British Journal of Industrial Relations,2018(5-6):36. [8] PASRICHA P,SINGH B,VERMA P.Ethical leadership,organic organizational cultures and corporate social responsibility:an empirical study in social enterprises[J].Journal of Business Ethics,2018,151(4):1. [9] JAMALI D,KARAM C.Corporate social responsibility in developing countries as an emerging field of study[J].International Journal of Management Reviews,2018,20(1):136. [10] WANG X,FENG C,YE K.Mandatory corporate social responsibility (CSR) reporting and financial reporting quality:evidence from a Quasi-Natural experiment[J].Journal of Business Ethics,2018,152(1/2):1. [11] CUI V,DING S,LIU M,et al.Revisiting the effect of family involvement on corporate social responsibility:a behavioral agency perspective[J].Journal of Business Ethics,2018,152:1. [12] EDINGER S L M,LENGLER G L,SCHEIDLER S,et al.Frontline employees as corporate social responsibility (CSR) ambassadors:a quasi-field experiment[J].Journal of Business Ethics,2018(3):1. [13] ROECK K D,MAON F.Building the theoretical puzzle of employees reactions to corporate social responsibility:an integrative conceptual framework and research agenda[J].Journal of Business Ethics,2018,149(3):1. [14] AHN S Y,PARK D J.Corporate social responsibility and corporate longevity:the mediating role of social capital and moral legitimacy in Korea[J].Journal of Business Ethics,2018,150(1):117. [15] DICK R V,CRAWSHAW J R,KARPF S,et al.Identity,importance,and their roles in how corporate social responsibility affects workplace attitudes and behavior[J].2019(3):1. [16] IDOWU S O. ISO 26000—astandardised view of corporate social responsibility practices,cases and facts:an introduction[J].2019(22):851. [17] NURUNNABI M,ESQUER J,MUNGUIA N,et al.Reaching the sustainable development goals 2030:energy efficiency as an approach to corporate social responsibility (CSR)[J].GeoJournal,2019(1):164. [18] MANASAKIS C,MITROKOSTAS E,PETRAKIS E.Strategic corporate social responsibility by a multinational firm[J].Social Science Electronic Publishing,2017(2):64. [19] ALI W,FRYNAS J G,MAHMOOD Z.Determinants of corporate social responsibility (CSR) disclosure in developed and developing countries:a literature review[J]. Corporate Social Responsibility & Environmental Management,2017,24(4):184. [20] ALVARADO H A,BIGNE E,ALDAS M J,et al.A scale for measuring consumer perceptions of corporate social responsibility following the sustainable development paradigm[J].Journal of Business Ethics,2017,140(2):243. [21] SETHI S P,MARTELL T F,D M.An evaluation of the quality of corporate social responsibility reports by some of the worlds largest financial institutions[J].Journal of Business Ethics,2017,140(4):787. [22] GHOUL S E,GUEDHAMI O,KIM Y.Country-level institutions,firm value,and the role of corporate social responsibility initiatives[J].Social Science Electronic Publishing,2017,48(3):360. [23] LEE D.Corporate social responsibility and management forecast accuracy[J].Journal of Business Ethics,2017,140(2):353. [編辑:厉艳飞]