单次小组服务在唇腭裂患儿照顾者压力舒缓中的运用

梁 爽,孙振军,杜 勤,陈利琴,薛 莲

(上海交通大学医学院附属第九人民医院/上海交通大学中国医院发展研究院学科建设研究所,上海 200011,284386245@qq.com)

1 概述

1.1 唇腭裂患儿照顾者压力现状

唇腭裂是口腔颌面部最常见的先天性畸形。中国是目前世界上唇腭裂患者最多的国家之一,发病率约为0.167%[1],每年有3万左右的新增病例。它不仅使患儿容貌受损,还对患儿面部发育、吞咽、吸吮以及患儿心理健康等产生不良影响。作为唇腭裂患儿生命中的重要人物,患儿家属在患儿出生及治疗照顾过程中面临着巨大的心理压力。唇腭裂患儿的出生会给其父母带来震惊、悲伤、沮丧等负面感受和心理体验。在患儿出生之后的照料过程中,照顾者压力主要来源于喂养困难、对疾病不了解的担忧、周围人的议论引发的对孩子的内疚和对未来的担心、儿童教育和家庭沟通等[2]。患儿照顾者的心理压力若长期得不到缓解,将会影响患儿的序列治疗与健康成长,因此医务社会工作者需要运用专业方法来回应照顾者的压力舒缓需求。

1.2 单次小组社会工作

因医院场域的特殊性,随着住院时间缩短、床位周转率加快,传统的长期小组已无法适用于快节奏的医疗环境。单次小组作为针对固定群体开展一次服务的社会工作方法,在固定的时间限制当中,为小组成员提供成长和改变的机会[3]。组员可以在小组中分享担忧,提供互助,学习不同的应对技巧。医院的单次小组以互助和危机干预为原则,目前单次小组已被运用于医院环境中的多种服务群体,包括癌症患者及其家属、精神障碍住院患者及其家属、肝移植患者及其家属等[4-6]。本文将单次小组服务运用于唇腭裂患儿照顾者压力舒缓中,通过分析其实践过程发现服务成效。

2 研究设计

2.1 研究对象

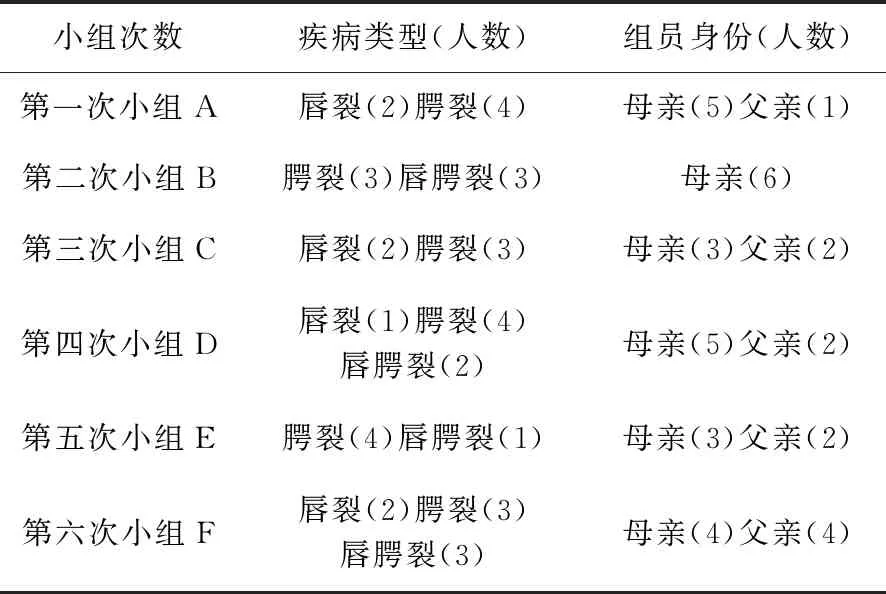

本文选取2018年5月至10月在上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔颅颌面科住院的37名0至3岁围手术期唇腭裂患儿主要照顾者作为研究对象,也是服务对象。其中患儿母亲26名,患儿父亲11名,患儿唇腭裂类型包含单纯性唇裂7名,单纯性腭裂21名,唇腭裂9名。37名组员经小组前沟通,表示自愿参加单次小组。组员信息具体见表1。

表1 唇腭裂患儿照顾者支持小组组员信息表

2.2 干预方法

唇腭裂患儿照顾者单次小组时长90分钟,参与人员包括唇腭裂患儿照顾者5~8人、社工2名、护理人员1名,共开展6次。小组干预要素主要包括引导组员情绪认知与表达、提供积极情绪、挖掘组员优势资源、为组员提供认知干预及信息支持等,具体干预措施介绍如下:

2.2.1 “我的表情包”

小组开始阶段需要组员之间初步建立关系,此时情绪宣泄与表达的动力较弱,若结合丰富有吸引力的活动形式引起小组成员自发地分享可以有效提升小组动力。在组员压力疏导及引导情绪认知与表达中,医务社工结合艺术形式,设计“我的表情包”环节,引导成员用画笔将近期的情绪状态用表情的形式绘画出来并进行详细解说,鼓励组员表达内心情绪,其他组员给予支持和帮助。许多照顾者画出了“哭、笑、哭”三个表情反映复杂的心路历程。

2.2.2 输入正向希望

在单次小组引导情绪表达环节中,患儿照顾者往往会为自己和患儿感到不幸,常表现出消极的情绪。社工通过引导同质群体的沟通交流,照顾者之间互助分享照顾经验,促进照顾者更客观地看待问题。在支持网络中,患儿家属不再孤独,逐渐找到自身的经验和优势,加深自我了解并引发改变的动机。社工采用多种方式给予组员鼓励和支持,对于组员的每一个优势和良好的改变予以肯定,这对于负向情绪较重的照顾者来说是重要的影响因素。

2.2.3 “手指有什么”

在单次小组介入过程中,医务社工积极引导组员发现自身优势,增加其信心,以达到摆脱自身困境的目的。社工设计“手指有什么”环节,引导组员在纸上画出自己的手掌轮廓,并在五个手指上面写下自己或家庭在照顾患儿过程中的优势和长处,并在组内分享。

2.2.4 认知干预及信息支持

在健康及家庭教育方面,社工链接医护资源,邀请医护人员进入小组,针对照顾者对患儿就医治疗过程中的问题进行详细解答,解决小组成员在生理治疗方面的疑惑,纠正疾病方面的错误认知。在家庭教育方面,社工针对唇腭裂患儿产生容貌、语音困惑等问题时家庭引导方式提出建议,例如:“当孩子问及缺陷时,家长应以诚实、放松、开放的态度协助孩子面对问题”“鼓励孩子在交流时面对对方并保持微笑,而不是低头或避开对方视线”“协助孩子发掘自身长处,多给孩子鼓励和赞美,以提升孩子自信心”。

2.2.5 跟进巩固小组成效

在单次小组结束后,医务社工主要通过电话跟进及微信群线上交流的形式进行组后跟进,了解组员及患儿出院后的身心状态以及小组习得经验的运用情况,评估小组干预成效。

3 结果分析

本文运用参与式观察和半结构式访谈等质性研究方法来评估唇腭裂患儿照顾者单次小组服务成效,质性资料来源于小组过程中的分享以及小组成员的个别访谈。在组员关于小组收获与感受的访谈文本分析中,词语频次从高到低前三位依次是“很有意义”“轻松多了”“明白(疾病)不是问题”,频次分别为13次、8次、7次。

轻松关怀的小组场景为患儿照顾者营造了压力舒缓的外部环境。在小组中期同质群体支持阶段,患儿照顾者之间积极互助交流,分享照护经验,有效缓解心理压力,小组动力显著提升。小组成员普遍感觉小组对其有较大的支持意义,并且在减压、沟通等方面学会了一些有用的技巧,基本达到小组预期目标。

3.1 患儿照顾者对自我身心及情绪状态有更多了解

患儿照顾者通过回顾、反思自身的情绪状态,对身心压力产生更深入的认识,从而帮助照顾者更好地处理压力问题。

“我画了三个表情,第一个(哭泣的)表情是我当时刚看到宝宝出生的时候,整个人都懵了,因为怀孕时候B超根本没有查出来,就是震惊吧。第二个(笑的)表情是接到医院通知我们来做手术的电话,当时想终于可以手术了,看到了希望非常开心。第三个又哭了的表情是我宝宝昨天做完手术我真的心疼,而且晚上他哭闹厉害,我不知道之后会恢复的怎么样,所以还是担心,不知道怎么办。”——患儿母亲C1

“之前脾气不好,易怒,找不到原因,也不知道如何改善,今天通过这次小组,知道自己很多时候发脾气也许是一种抗议,对疲惫的抗议。”——患儿母亲A2

“自己平时整天发脾气,现在也知道有时候也许是真的累了,需要休息一下了,才能更好地去照顾宝宝。” ——患儿母亲A3

可以发现,照顾者通过回顾从患儿出生到照顾期间的情绪状态,以表情包形式绘画表达出来,并与其他组员详细解释,对自身情绪及身心压力有了更多了解。

3.2 患儿照顾者获得情绪支持

在小组无压力的环境下,患儿照顾者敞开心扉,直接面对内心深处积压已久的情绪,表达与倾诉使照顾者情绪得到释放和改善,并通过帮助其他组员来获得自我价值感的提升。同时,照顾者在互动交流过程中形成同质的支持系统,为生活增添了信心,指明了方向。

“听完这位妈妈说的我感觉自己轻松多了,只是觉得那时候为什么我身边没有一个这样的人(安慰我)。” ——患儿母亲D1

“这是第一次说这么多话,从来没有机会,也没有人听我说这么多,说出来觉得痛快多了,哭出来就好了。” ——患儿母亲D3

3.3 患儿照顾者认知与行为的改变

患儿照顾者通过医生、护理人员、社工及其他照顾者的引导,习得更多应对问题的经验与方法,能够正确看待患儿疾病问题,学习并维持正向行为,通过加强现有的应对能力和建立新的应对能力来恢复照顾者的平衡感,大部分成员有效实现了疾病认知的转变,对患儿、自身都有了更深刻的了解。

“因为我家小孩子的唇裂,我以前从来不带他出去,就怕被别人看见,就算带出去也是晚上。但现在手术做完后,我会多带他出去,不能一直不见人的。”——患儿母亲C3

“我是一直有些担心孩子大了之后被别人问到这个事情,但现在我想我会主动告诉他,不要让他从外面听到不好的再回来问我为什么不告诉他,最主要的是我现在知道自己该怎么说了,真的有启发,很有意义。” ——患儿母亲B1

3.4 患儿照顾者明确发现自身优势

患儿照顾者明确发现自身及周围环境的优势和资源,例如知识储备、脾气、性格等,运用优势理念,使自身的自信心及家庭权能得到增强。照顾者在分享中提到自身优势及资源,包括照顾者自身优势与能力(如看待疾病的认知与态度、主动学习照顾病患办法、对病患耐心沟通及细心照顾、对病患的责任与爱、有时间可以照顾患儿等)、患儿自身能力(如患儿自身抗病意志、心理健康等)、照顾者非正式支持系统(如和睦的家庭氛围、其他家属的支持、与其他患儿家属的沟通交流等)、照顾者正式支持系统(如良好就医治疗环境、社工服务平台等)。

“家里的老人都很支持自己,帮助照看孩子使得自身轻松很多。”——患儿母亲B1

“自己会经常收集疾病信息,帮助孩子康复。” ——患儿母亲E5

“我的孩子本身很坚强,非常省心。”——患儿母亲B3

3.5 增进患儿照顾者家庭沟通

间接照顾者通过参与单次小组对直接照顾者有了更多理解,意识到他们面临的压力以及需要的支持,从而促进家庭关系。

“以前不带孩子真的不知道照顾者会面对这么多问题,非常感谢孩子妈妈照顾孩子,也会把今天听到的好的建议传达给妈妈孩子,活动很有意义。” ——患儿父亲F2

“听了这些觉得自己老婆也很辛苦,会给到老婆更多心理和精神上的支持。”——患儿父亲E1

4 总结与反思

单次小组作为一种有效的方法,为唇腭裂患儿照顾者提供了情绪及信息支持,同时引导其发现自身可以使用的正式及非正式支持系统。

4.1 单次小组是当前常规医疗工作的有效补充

以唇腭裂序列治疗为例,医务社工通过对患儿及照顾者进行心理社会需求的综合评估,提供有针对性的情绪、信息支持,协助患者实现“身心社灵”全方位康复,弥补了当前医疗工作中忽视心理社会支持的问题。对于MDT多学科合作团队而言,医务社工也是唇腭裂序列治疗团队的重要一分子。

4.2 单次小组是发现个案服务对象的重要来源

通过参与单次小组,一方面照顾者可以直接了解并体验社工服务内容,部分有需求的组员在组后主动和社工进一步沟通;另一方面,社工可以在开展小组过程中观察组员的表现,包括情绪状态、行为表现等,对于问题或需求明确的组员跟进服务,评估是否发展为个案,继而为组员提供一对一干预,提高个案发掘的有效性。

4.3 单次小组对医务社工专业素养提出更高要求

单次小组要求医务社工更加快速地建立专业关系、评估及回应需求,因此前期对服务对象需求和关切点的调查至关重要,这些准备有助于社工确定最切合实际的小组目标,并确定组内可能出现的常见问题。社工快速识别组员的需求和关注点,也将有助于促进小组凝聚力。

4.4 单次小组充实了当前教材中对小组社会工作内容的介绍

当前社会工作教材关于小组社会工作的分类没有针对单次小组的介绍,但单次小组已逐渐成为医院及其他工作场域重要的小组形式之一。因此本文作为一项探索研究,希望为医院及其他场域单次小组的实践提供借鉴,也是对教材中小组社会工作内容的补充。

作为一项探索性研究,本文在研究方法及研究群体的设计上需要进一步提升,包括加强定量研究方法的运用,根据不同病种的患儿情况开展更加聚焦深入的小组服务,另外还需考虑到患儿不同家庭成员及照顾者身份的实际特点与需求。总体来讲,本研究结果提示单次小组服务在唇腭裂患儿照顾者压力舒缓领域具有初步成效。

——医务工作者之歌