医学人文视角下引入叙事教学对改善医患关系的作用研究*

魏 微

(西安医学院医学语言与文化研究中心,陕西 西安 710021,melody871104@126.com)

近年来,在政府大力推行医疗卫生体制改革的举措下,我国医疗机构的软硬件都有了极大的改善。但医患关系紧张、医疗纠纷增加,暴力伤医事件屡见不鲜。“八毛门”“录音门”等丑闻一次又一次将医务工作者推向舆论的风口浪尖[1]。如何从根本上缓解医患矛盾,构建和谐的医患关系成为政府和大众关注的焦点。有学者在借鉴国外经验基础上提出现代医学的最大弊端就是不重视患者及其真实体验,医患双方在交流上产生断层。因此,他们倡导从叙事的角度出发,充分发挥叙事医学三个关键要素——“关注、再现、归属” 在构建和谐医患关系过程中的作用,在医患沟通中给予患者更多的关注,再现患者所见所闻所感,构建医患治疗同盟。营造共情氛围,创造叙事空间,确保沟通渠道畅通,避免医患双方产生视差位移,从而有效改善医患关系的紧张局面。

1 我国医患关系的现状

医患关系是人际关系的形式之一,是医患双方在诊疗过程中所产生的特定的医治关系,具有稳定性的特征。目前,我国医患关系的紧张局面主要体现在以下两方面:第一,患者对医生信任度缺失激化了不满情绪,这与一些医生在诊疗尤其是对疑难杂症诊疗过程中规避风险的常态化做法有着密不可分的关系。第二,缺乏有力的措施应对医疗纠纷;在我国医疗纠纷的解决途径以非司法形式为主,根据上海市医学会的一项统计称,截止2016年年底,全国通过司法途径解决的医疗纠纷仅占25%。

2 叙事医学与医患沟通的关系

“叙事医学”这一概念最早是2001年由美国哥伦比亚大学丽塔·卡伦提出的[2]。她认为当代医学是以牺牲患者和医生的关系为代价的。循证医学追求最大化地获取与疾病相关的数字和信息,并快速地对其做出判断与评价。医护人员不仅要为患者诊治,还受制于医疗体制的繁复要求,无暇顾及患者的需求和内心的感受。然而站在患者角度,他们希望自己能够向医生倾诉自己的痛苦、并能够参与到临床诊疗中。医生的诊疗模式与患者诉求之间的矛盾长期无法消除,就引发了医患纠纷,造成医患关系的不和谐[3]。通过培养临床医生理解、解释、反馈的叙事能力,提高医生对患者的理解、共情、亲和能力及其对自身医疗行为的反思能力意义重大。所谓叙事能力,就是包含叙事知识、叙事经验、叙事判断力和医疗决策行为四方面的综合素质。四个方面相互关联,密不可分,叙事知识是基础,叙事经验是辅助,叙事判断力则为做出医疗决策提供依据。具备扎实的叙事能力是医务工作者高效开展医疗实务的助力器。当医患双方共同面对疾病时,叙事能力强的医生视患者为“自我讲述的身体”,不仅能够诊断出患者器质方面的问题,还能洞察到患者的内心世界[4]。他们善于通过叙事写作、平行病历、口述等形式,利用叙事技巧,与患者共情,了解患者的社会背景,认真倾听并汲取患者话语中有利于治疗疾病的内容。他们在诊疗时避免与患者及其家属以医学专业术语交流,而更多地使用日常化的叙事语言。缩小医患双方的距离,弥补医患双方在位置上的差异。

每个人都有去医院看病的经历,当医生按部就班地检查身体、询问病情、填写病历和处方时,带给我们更多的不是疾病有可能痊愈的希望,而是恐惧和迷茫。加上我国医疗机构水平参差不齐,公立医院往往人满为患,医生超负荷接诊,使其没有耐心就患者的病情、所开药物种类及其疗效做详细解释。患者的病痛加上医生的冷漠,加深了横亘在两者之间难以逾越的裂痕。医生的态度和能力打击了患者对他们的信心,双方将无法进行有效沟通,影响了患者疾病康复的速度,使医患双方的关系恶化。

3 叙事医学能力培养对改善医患关系的作用

笔者查阅相关文献后,发现绝大多数被调查者认为造成当前医患关系紧张的主要原因是医疗教育制度中人文教育的缺失。而以“共情、反思”为核心思想、提倡“只有听得懂并努力感受他人病痛,才能开始思考如何去解除”的叙事医学是现代医学模式下真正推崇“以病人为中心”的理论,它能够使人文精神在医学领域得以回归,为医患沟通开辟了新的路径[5]。然而,目前我国对叙事医学改善医患关系的研究成果较少,多数学者都是立足于医学教学,开展叙事医学在提高教学水平、改革教学体系、培养学生人文情怀方面的研究。有巩亚男、晏英等对叙事医学应用于解决医疗纠纷、改善医患关系作了理论性研究。本研究在以已有理论基础上,开展实证研究,定性与定量相结合,旨在检验叙事医学能力培养对改善医患关系的作用。

3.1 数据收集

为了检验将叙事医学融入医学教学对改善医患关系是否能够起到促进作用,笔者自2016年2月至2018年2月,展开了一项持续两年的实证研究。从西安医学院临床本科2015级学生中选取八个班级进行实验,其中临床本科1501-1504班为实验组,共有学生227人,女生138人,男生89人,平均年龄20岁;临床本科1505-1508班为对照组,共有学生234人,女生126人,男生108人,平均年龄21岁。两班学生自入学起从未接触过任何形式的医学人文课程。

3.2 实验步骤

调查问卷是本次实证研究的主要形式,两年间共进行三次调研。具体步骤安排如下:

在实验最初阶段向两组学生发放研究组自制的调查问卷了解学生对我国医患关系现状的认知,问卷采取Likert式5级评分法,涉及“信息获取”“非语言交流”“信息告知”“沟通意识”四个方面,包含“医患沟通中医生语言清晰、语速适中”“医生为患者提供保护隐私的就诊环境”等15个问题。

以自行设计的叙事医学认知现状调查问卷内容为导向,结合学校特点,笔者在日常教学中以认知、情感和态度三个维度入手,考察两组学生对叙事医学基本内容及其临床应用的了解程度,发现学生叙事医学能力欠缺,不能有效地将叙事医学应用于临床实践。

笔者从四个维度入手授课,培养实验组学生叙事医学能力。①基础知识:梳理叙事医学概念、提出背景等。②阅读:引导学生品读医学主题的中外文学作品,通过语篇阅读增强学生叙事能力和洞察力,针对文学作品中的疾病、疼痛、死亡等问题与学生展开讨论。③写作:依托平行病历要求医学生学习在临床实践中为患者书写人文病历和反思性作品,借助非技术性语言书写患者的体验和感受,并通过小组讨论交换对患者疾苦的感知。④应用:利用丰富多样的教学形式,如角色扮演等,给学生创设提高叙事能力的实践机会,锻炼学生将表述观点和讲述故事的技巧应用在问诊过程中的技能。对于对照组学生,仍沿用传统教学模式授课。

学生完成实习离开医院返校前,笔者向两组学生在医院所接触到的患者及其指导医生发放调查问卷,调研学生实习期间的叙事能力。

实验组学生完成一份以叙事医学教学必要性认知为主题的问卷,向学校和老师反馈叙事医学在医学实践过程中的效用。

3.3 实验结果与讨论

由实验初期的问卷可知,91.27%的学生认为当前医患关系紧张;89.31%的学生认为缓解医患矛盾最为有效的途径是提高医患双方的沟通效率;86.39%的学生反应自己在应对医患纠纷时分外慌乱,不知所措。97.21%的学生强烈希望能够学习应对医患矛盾的方法。

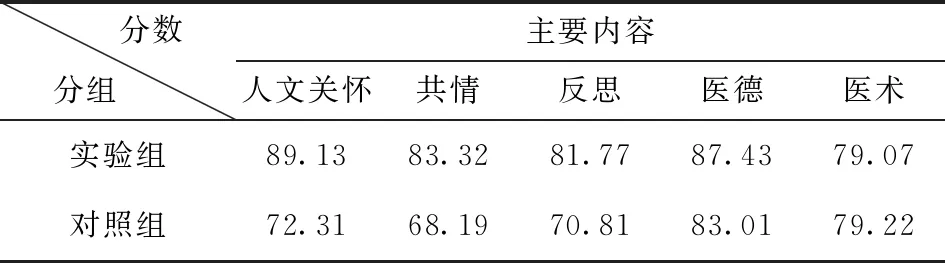

2018年3月,学生离开医院返校前,笔者向患者发放的调查问卷结果见表1。

表1 患者对两组学生实习期间叙事能力的反馈

由表1可知,实习期间,两组学生的医术没有明显差异,在人文关怀、共情、反思和医德方面,患者对实验组学生的评价要优于对照组。实验组的学生能够将病患看作一个整体,更愿意聆听患者的感受。与实验组学生接触过的病患普遍反映学生态度谦逊礼貌,能够在治疗前与他们有效地沟通,充分了解他们的相关信息和心路历程,并且在诊治后详细耐心地对治疗方案加以说明。在治疗实施过程中,善于反思,根据疗效适时地调整优化治疗方案。

医院指导老师对两组学生的评价与患者基本一致。实习期满后,医院考核优秀的学生中,实验组有11名,占优秀人数的70%,参照组有3名,占优秀人数的11.3%。

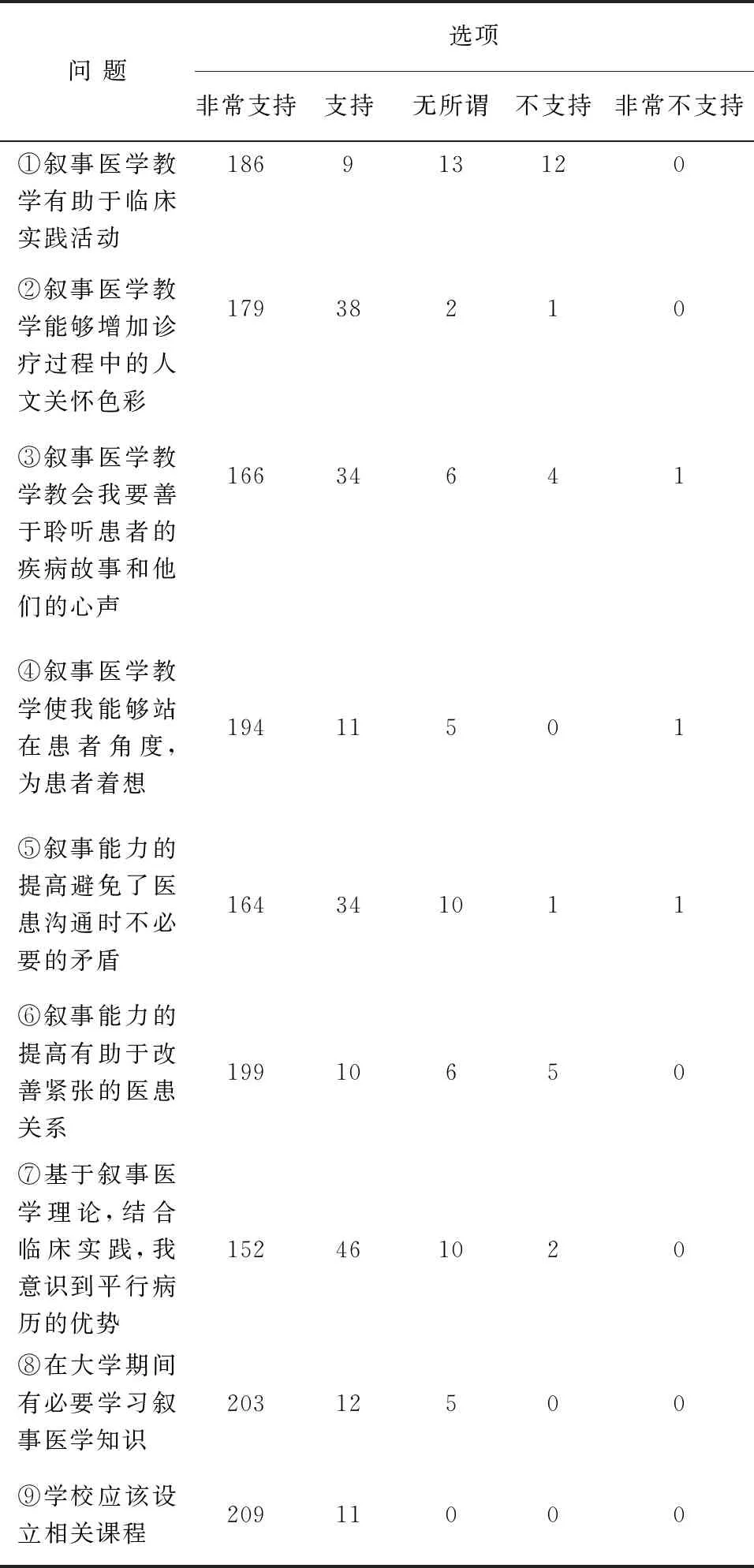

表2 实验组学生对叙事医学课程的反馈

实习结束后,实验组学生提交的问卷反映了他们对接受叙事医学教学必要性的肯定。回收的220份有效调查问卷中,认为叙事医学内容促进临床实践的占84.55%;支持学校开设叙事医学课程的学生占比为95.00%;90.50%的学生同意叙事能力的提高有助于改善医患关系(详见表2)。

上述研究说明了叙事能力的重要,掌握叙事医学知识,具备叙事能力的医生能够始终从患者的立场出发,为患者着想,做到“共情”与“反思”,与患者之间的沟通更加和谐,有效避免矛盾发生。

由于在临床实践中,叙事的构建并非依赖单纯的语言模式,而是人对生活认知的方式,是建构复杂意义的过程。因此,叙事能力的培养绝不是一蹴而就的。医务工作者时间有限,工作任务繁重,很难有时间和精力去学习、感知,因此,将叙事医学融入医学教学,让医学生在求学阶段就能够学习叙事医学,掌握叙事方法,有助于增强学生的叙事能力,加速医患关系朝良性的、和谐的方向转变。

4 结语

据美国医学院协会统计,美国125所医学院校中,设置人文医学课程的有106所,其中将叙事医学作为必修课的占59所,可见其对培养医务人员叙事能力的重视[6]。然而,在我国,虽然叙事医学的作用逐渐受到学界的认可,但是大部分学者都致力于相关理论的研究,忽视了叙事能力的培养。目前,我国仅有个别具有前瞻意识的学者在医学类院校尝试开设叙事医学课程,或将其融入《医患沟通》课程中[7]。其中具有代表性的便是南方医科大学外国语学院杨晓霖教授开设的选修课《西方艺术中的医学叙事》。由此可见,我国医学院校在叙事医学课程设置上的短板使医学生在求学阶段无法接触到完整系统的叙事医学知识,造成叙事能力的欠缺。为有效缓解医患矛盾,构建和谐的医患关系,医学类院校应在加强学生专业能力的基础上重视叙事能力,兼顾“医术”和“医德”,培养有爱心、有善心的医者,促进医患关系的改善。