行过山南

撰文李晁

我们一行五人去往山南。

我们的路线被划为西线,我提前在地图上划出线路图,一个不规则的倒三角形。

出了拉萨,眼边的绿色开始收缩,我们经曲水雅鲁藏布江大桥,在贡嘎分路,一路行到大山前。黄色的山脉赫然堵住视野,附着在薄土层上的草窝子让山的形貌全然展现,沟壑凛冽,完美的寒地。路旁被遗弃的碉楼与民居兀然挺立,只是人去楼空。我想遗迹的震撼不仅在于它见证过数千年来的暴阳与凛冬,而是人的顽强生活,虽然如今居民已迁往山下,可牦牛群还在,它们仍固守在这里。

手机软件里的海拨数值一路飙高,到达四千米的变化是耳朵的响动、膨胀。我们在一处高地休息,我走下车,高原的寒风一阵阵顶来。扎巴告诉我,翻越顶上的山头就是羊湖。我立即转身仰望身后的山巅,那就是岗巴拉山口了,海拨五千多米,底下就是著名的羊卓雍错。过山口时,看见经幡和玛尼堆,司机扎巴边拍打方向盘边从胸腔里吼出一句铿锵的藏语,像赶一群牲口。扎巴在念咒,汪璐透露,这是藏族司机们过山口的习俗。扎巴的咒语结束,我就望见山脚的湖水,那丝带形状的蓝令人震惊,蓝得如此深沉又明艳,这色调如果梵高见了,也许会放弃他拿手的星空。一大盘灰云笼罩在湖面之上,我还来不及反应,孙芮茸就喊起来,要下雨了。果然,湖面上空水汽氤氲,一小团雨雾随风摇摆,缓缓洒过湖面。过去寻找转世灵童的高僧大德,就和我们一样站在这里,凭借湖水的瞬息变化一次次推算着灵童的转世方向。而我们要寻找的又是什么?我们很快下山,追赶那雨,最后一缕雨丝果然还在等待我们。

我们的车沿湖岸行驶,窗外的羊湖更像条河流,它的前身也的确是河,是上亿年前的冰川堵塞了河道造化了这一切,一百三十公里的长度让人无法一堵全貌,或许只有转湖的人才能在心中勾勒这一切吧。

羊湖的身影远去,扎巴说,浪卡子县要到了,这是我们途中海拔最高处,县城有四千五百米。我果然缺氧心脏不适。清晨再度出发,柏油路一直将我们带到普姆雍措,面对“少女湖”时,我立即从昨夜的高反中振作起来。晨光中的普姆雍措有种隔离喧嚣的静气,尽管凛风劲吹,海拨也直抵五千米,我还是下车观湖。湖岸上累着层层的鹅卵石,湖中有岛,据说冬季的湖面会结上厚厚的冰层,那应是更为壮观的场面吧。

冲出海拨五千三百多米的蒙达拉山口,扎巴故技重施,咒语念完,对我说,你就快舒坦了,我们马上到洛扎。此行大家对洛扎期待无比,我也跟着感受这喜悦的降临,我终于可以见到树或者被称之为林子一类的东西了。洛扎是边界,与不丹接壤。我们的车一路下行,很快驶入河谷地带,逼仄狭长的地形上盘踞着村庄与人家,巨大的鹅卵石一路散落,那些小块又分散的土地上的青稞正在拔苗。洛扎县城是一条一字长蛇,缠绕在这高山深谷里。“一夫当关,万夫莫开”,在洛扎是现实的。

车行峡谷,两旁裸露的巨岩上不时有碎石滚落,李白所谓蜀道难,在我看来,藏路更难。在去往色乡的途中,新的拓宽路面正在施工,林地终于出现,在河谷的斜立面上迤逦成林,看得出气候带变化了,土壤开始丰厚,能盛下更多植被,满山叫不出名字的蓝色野花延伸到另一处山口。往前就是白玛琳乡,道路更为简便,车门边即是悬崖,路边的碉楼更为残破,风化多年。始终不离车前的巨大冰川每个角度看过去都那么不同,山下就是莲花生大师的寄魂湖,白玛琳措。我们弃车步行,靠近湖岸的高山杜鹃正妖冶地开着,已有徒步人群的帐篷扎在湖滩上,湖水随着山形一面面漾开,漾开来的还有劈面耸立的巍峨山体——库拉岗日。神山不会轻易显露自我,所以山麓浓云低沉,那伟岸的一段足够我们想象。

回到色乡已是傍晚,这里的温泉缓解了连日的疲乏,我睡了入藏以来的第一个好觉。翌晨,我们踏入米拉热巴大师修建的赛卡古托寺,九层公子塔赫然闪现,它的修建史等于西西弗斯。米拉热巴出生不久父亲去世,为遵从母亲,他学习咒术,咒杀了仇敌,而为了忏悔与赎罪,九层公子塔一层层建一层层拆。加缪在《西西弗斯》的结尾说,“要设想西西弗斯是幸福的”,那么我们也可如此推测从前的米拉热巴尊者。九百余年的历史,塔内的壁画仍然栩栩如生,斑驳带来的只是画面的残缺,但阻挡不了的是神韵与神格的完整。

山顶还有一座寺庙,洛卓沃龙寺,是噶举派的祖庭,来自玛尔巴译师。作为译师,玛尔巴一生辗转印度、尼泊尔。据《丹珠尔目录》记载佛教的前后弘期共涌现了一百五十七位译师,玛尔巴正是其中重要的一位,他传授了《集密》《胜乐》《喜金刚》《摩诃摩耶》《四座》等经典,“因他有从金刚持身到谛罗纳若之间所有领受的语旨教授,所以继承这个传统的叫达布噶举”(《西藏简明通史》,恰白·次旦平措、诺章·吴坚、平措次仁著。),他其下有四大柱弟子,其中西大柱弟子就是米拉热巴。

寺庙上空还飞翔着数不清的红嘴山鸦,那恣意的形态给这一块圣地添了不少情致。我一向以为鸦是独特的鸟。“古庙幽沉,仪容俨雅,枯木寒鸦几夕阳。”这是文天祥在《沁园春》中的句子,但此刻所见,却没有了文山先生所述的凄凉黯淡,亦没有马致远“枯藤老树昏鸦”这样的呆板,鸦的出现仿佛总脱离不了如此消沉的光景,但在洛卓沃龙寺,红嘴山鸦却颠覆了我们印象中的情态,那空中的道道剪影表明,这里的鸦是明丽、欢快的,带着自由的极度享受,它摆脱了文人的自我哀怜。

由色乡到拉康又是漫长的路程,车行数小时,在峡谷的这一面远眺拉康镇,犹如世外桃源。日头西下前,我在拉康招待所的空地上见到了山中的彩虹。晨登卡久寺,鸟声不绝,空气里的水分已宜人如江南。寺庙坐落在一处山坡之巅,三面深谷环绕,古木参天,修行洞亦多,遍布峡谷,这一切都赋予卡久寺一种庄严的宁静,毫无肃杀之气。孙芮茸指着寺前的雪山说,那背后有湖,湖水流向不丹。所以在这里见到不丹的国鸟我们也不意外,大名鼎鼎的棕尾红雉,在乌岗栎下啄食地面的谷物。生态的多样是我们对拉康最初也是最后的印象,离去之前我们还见到羚羊、松鼠、不知名的鸟类,它们穿梭在山头,在这一片葳蕤的绿色林带里与诵经声相依相伴。

油菜花盛开的季节,乃东镇处处金黄,犹如世外桃源,也正是农人辛勤忙碌的时候。(钱贤 / 摄)

土拨鼠在路边频频冒头,粗犷的原野再度铺展,五小时的车程又将我们带往高海拨地带——措美,这里树林消失,代之的是高原牧场。

我乘傍晚降临前赶往古堆乡看藏獒,那雪山之狮。路半下起冰雹,路边积了白茫茫一片,古堆的严酷环境由此可见,我想正是这样的自然环境赋予了古堆藏獒别具一格的品貌。我前后养过两条松狮犬,据说松狮是藏獒的后裔之一,是其诸多变种中仍有紧密关联的物种,头型、四肢,嘴型、颈毛以及性格,两者都酷肖,用以区分的只是野性。

作为藏獒之乡,我以为古堆是藏獒遍野的地方,到了才悚然发现一个不争的事实,如今的古堆藏獒已存数可危。而作为保护,乡政府在2013年建立起了藏獒基地,眼下存数七只。

峰值时,古堆藏獒还有数百只。陪我逛养殖基地的小魏说。

一进基地大门,就看到一只憨态可掬的小獒朝我们跑来,体态优美浑圆,眼中的天真尚未消退,可紧接着我们就听到了那低沉有力的“狮吼”,是成年獒的。即使隔了不短的距离,那声音也足以使我们下脚犹豫。难怪远古时代,藏獒还曾作为军犬出征,此种吼声足以令人肝胆俱裂。我不禁想象豹头环眼、燕颔虎须、声若巨雷的张飞与之对峙,不知何种场面?那只獒一步三回,体态雄壮,目光笃定,见我们靠拢却不急于发出怒吼,吼声来自隔壁的铁栅栏,那里立着几只稍小的獒,带着“年轻人”特有的血气与挑衅。可让人害怕的正是眼前无声的黑獒,它在观察,这是种经验,等待与耐心总是出奇必胜的关键,这是野性赋予的。我理解的野性并非大张旗鼓地聒噪与狰狞,它偏有静若处子的玄奥,安静的震慑力恰在此处,一如战争前总是静悄悄的,所以司马懿会害怕独坐空城的孔明,就因这静来得异常。

夜里是下过雪了。清晨从措美出发,哲古措一带被白雪覆盖,若有隧道存在,就是《雪国》的意境。可这雪和那雪不可比拟,毕竟这是五月的初夏,高山间的雪还没有肆虐,它落得恰到好处,点染与皴染如同水墨画,路是黑的,山是白的。在湖边见到藏野驴悠然地嚼食,湖水在视野更深处被远山环抱。下车拍摄时,才感到这雪带来的寒意,这是真正的冰天雪地。拽上一把雪,揉团掷出,落地无声,只有轻微的刺激感还久久留在手心,到底是凉的,人却舒意。这景致让我们手中的相机快门频频闪动。

驶过高峡间的水库,就能望见山势渐缓的谷地,翠绿的林地出现了,几座封土堆远远地耸立着,毫无疑问,那就是历代藏王墓。我对赞普的传说有些好奇,传说总是导向神奇,事物总有神奇的一面,难以细究,事实和逻辑层面有时只是我执。

藏王墓所在的地方就是琼结。

关于琼结,扎巴会心一笑,说,我要去找我的达娃卓玛啦。我不知道达娃卓玛是谁,还以为是他的一位故识。到了达娃卓玛故居,我才恍然明白,原来琼结地方是西藏的美人之乡,所以达娃卓玛也可泛指美人,等于我们口头上的西施,难怪仓央嘉措会这样写道:

拉萨人烟稠密

琼结人儿漂亮

我的意中人啊

就在琼结地方

看达娃卓玛的经历,作为被征徭役的少女,她参与了布达拉宫与龙王潭的修建,是劳动中的歌儿打动了高高在上的佛爷,免除了琼结人的徭役和差税。而让达娃卓玛蜚声后世的却是她的容颜,我想这美或许是心灵之外被后人赋予的也说不定,我们的完美主义倾向总是容易降于一人,进而为圣,成为人们膜拜的事物;但这并不妨碍我们想象一位藏族姑娘的美。

雅砻河谷,孕育着独具魅力的藏文化,作为其源头,早有考古发现作为佐证。旧石器与新石器时期就有石器、陶器、骨器、装饰物、谷物乃至古人头骨等实物出土,约四千年前藏族先民就聚居此地。 有一首歌谣至今传唱:

地方莫早于雅砻

农田莫早于泽当

藏王莫早于聂墀赞普

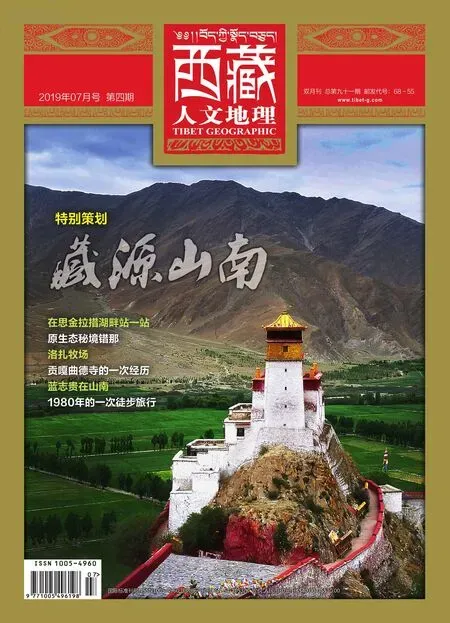

房屋莫早于雍布拉康

这里就是泽当,等到亲临才会知晓这里的秘密。

“若要检索世界各地人类文化的诸多缘起,从各个族群的神话入手也许是一条简易的途径。”这是学者李劼在《东西方神话的历史文化揭秘》一文中给出的路径。

在泽当,我们就更容易理解神话的诞生是如何与地理难分难舍的,生存总是人类的第一要务,是泽当的土地托举起了这朴素的缘起。《国王遗教》里记载,藏族人的形成过程是观世音菩萨的化身父亲猕猴降曲赛贝和母亲至尊度母的化身罗刹女结为夫妇生下猴崽,他们演变为四部,即四氏族:赛、穆、顿、东,从此发展成藏族人。

远眺雍布拉康,内心激越,不因它的大,恰因它的小,扎西次日山上一处小小的遗存,如此珍贵,即便念出来,也是那么妥帖。之字形的上山路,颇有情志。我打马上山,这是我第一次骑马,为何选择这里,说不清道不明,也许就想体验一把彼时的姿态。扎巴后来问我,骑马的感受如何。我说,终于明白马的不易。

我是太爱这座宫殿了,这座坐落在“母鹿”上的宫殿,层次上带来叠加的感受,硬朗的线脚是其英气的体现,这里容不得些许阴柔,这是部落人为“神”造的居所。勒·柯布西耶说只有伟大的建筑才有权威的语言,对我来说,就连五世达赖喇嘛在碉楼上加盖的四角攒尖式金顶亦如此熨帖,藏汉风格的糅合没有一丝视觉上的突兀,它就具有权威性。

我们来到时宫殿的修缮工作正接近尾声,对古建的修缮尤其不易,困难远超重建,其中对于材料的选择、工艺的讲究,都有严苛的要求。比如我们脚下所踩的地面,就被称为“阿嘎”,是坚硬的阿嘎土经层层夯实、打磨完成的,其工序并不复杂,讲究的只是时间。要铺三层“阿嘎土”平均需七八天的人工捶打才能结实平整,再经打磨与晾晒,需时就更长。铺展开来的“阿嘎”是看不到任何缝隙的,它平滑如镜,却又牢牢地与鞋底相贴,走过无声中,“阿嘎”的天然纹理还带来视觉上的愉悦,我们仿佛是走在嵌着金箔的地板上。

从雍布拉康俯瞰山下一马平川的田野,可以明白古人建城堡的智慧。第一块农田豁然出现,因山下泽措公路穿过,第一御田如今只剩了一小块,圆锥状的农田紧紧靠在山边,酷似一座钟的造型。后来我在田边走动,田里的青稞长了一拃长,背后有水渠穿过,渠边的旱柳挺拔,我坐在田边,看山上的宫殿也看脚边的青苗,它们既实实在在闪现我眼前又似乎永远不可触及。两千年的时光在旧物新颜前是如此的难以确定。枫叶萧萧桂叶碧,万里原来超莫及。我想把枫叶改成旱柳将桂叶改作青稞,就是我此刻的心情。

如果说宫殿是秩序的体现,那么庄园就是生活本身。

玛尼堆。(钱贤/摄)

克松村,一座古老的庄园,它与一个不光彩的名字勾连,索康·旺清格勒,这位旧时期西藏噶厦政权的噶伦,克松庄园是他的属地之一。据《西藏简明通史》记载,藏历铁蛇(1941)年元月一日,达扎接职上任(接替热振活佛),随后对索康·旺清格勒、夏格巴·旺秋德丹等亲英派委以重任,大搞分裂祖国的阴谋活动。由此不难想象索康其人后来走上武装叛乱抵抗民主改革的道路。

到了克松村,才会真切体会那个令人隐痛的词语——农奴。这六百余年的人身枷锁与沉重徭役,直到1959年民主改革时才从历史的耻辱柱上被彻底消除。

巴桑老人今年七十岁,却有着十年的农奴经历。差巴,是他过去的身份。差巴、堆穷和朗生都是低贱的农奴,是当时社会的最底层。巴桑老人家世居住克松村,谁也不会想到,命运的改变由他开始。

他说他已经老了,记忆却像脸上的皱纹一样深,能活到现在是幸运。他说:我这一生没有亏欠,养大了儿子、女儿,以前的事,我还记得,十岁前人如牲口,我的口粮是两碗糌粑和一碗清茶,没有酥油,以前我不知道吃算什么,能活下来就已不易。穿,就更没的选,以前的衣服和鞋子都破得不能再破,住的是矮棚,我们像牲口一样劳作,也像牲口一样被对待。差巴的命运是一代传一代的,传到我这里已经不知道多少代了。我们一家是赶上了好时候,解放,分田地,这是以前无法想象的事情,更没想到的是上学,我是克松村的第一批小学生,这是了不起的事情,学校教会了我很多,我学了藏语和数学,能读会算。克松村出了很多运输户,我算是头一批,我开了很多年的拖拉机,有二十年了,我的儿子也是个司机,不过他开公交车,在山南市里,我还有六亩地。

面前的老人语气平静,很难想象他经历了这剧烈的变化,老人说,不仅他,他的父母也等到了民主改革,这是他最欣慰的事情,而对于后代,老人更是坦然。他说:我的孙子在江苏上高中,今年高三,孙女已经上大学了,在北京,是中国政法大学。

老人匆匆倾吐完他的一生。我想,在农区这样的老人何止千万?作为民主改革第一村的意义正在这里,但它不是浓缩,而是广泛中的一个。

午后,我一个人在克松村的田野里游荡。那漫无边界的青苗亘古未变,有青稞、蚕豆、苜蓿,路边是酸模、唐松草、问荆草和开出黄花的蒲公英,一排排刺槐和旱柳立在沟渠边,阳光还是那么刺目,群山不远亦不近,贡布日神山在东边遥遥挺立。没错,那就是猕猴变人的神话场所了。

收割季节,多数农家使用割青稞的机械,一些零散地头还是需要人工收割,劳动艰辛。(格桑嘉措/摄)

不知不觉中,我已走出长长的距离,猛一回头,才发现自己离村庄那么远。我好不容易才踅到一条水泥路上,一位老人恰从另一块田里出来,肩抗铁铲腰插斧头。我立即向他问好,询问了他年纪,老人说,六十了。我们一路攀谈。老人恰逢民主改革那年出生,少了巴桑老人的农奴记忆,往后的日子和巴桑老人大抵相同,这证实了我之前的猜想。老人说他有十几亩地,种着青稞和小麦,他脸上是满足的神色。我止步在老人的院子前,院门打开,门内展示的是一个富饶的小康之家,对居住在逼仄城市的人来说,拥有这一处院落似乎是一种遥远的心愿吧。

泽当有着西藏太多的“第一”,譬如第一座佛殿,在昌珠寺。藏历铁牛年(公元641年)文成公主从长安出发来到吐蕃,初期就居住在昌珠寺。昌珠寺形若大昭寺,镇寺之宝为一幅珍珠唐卡,是观世音菩萨憩息图,坐像华美庄严,用了珍珠近三万粒,辅以各类宝石珊瑚黄金镶嵌而成,珍珠唐卡旁还有两幅缂丝唐卡,造像为释迦牟尼佛,虽经时间蚕食,佛像的精妙仍在,似乎从哪一个角度看去,佛的目光都笼罩着你。

离开时,沿江而行,雅鲁藏布江林带倏然闪现,天低云阔,风景几变,只有小型沙丘还盘踞在河谷外延,随时虎视眈眈着近前的林阵。治沙人前仆后继,那林子便是见证。也许没人会想到,若干年后,雅江风光因这林子多了几许妩媚,这与江水共绵延的绿色带子成了今人眼中的秀美之餐。

乃东途中,很多这种沧桑的碉楼遗迹。(钱贤/摄)