基于因子分析的高校体育课平时成绩评价指标体系构建

(长江大学体育学院,湖北 荆州 434023)

近年来,随着《“健康中国2030”规划纲要》对高校学生健康素养和体质健康水平要求的提出,高校体育课平时成绩评价逐渐得到重视。而国内各高校体育课平时成绩的评定一直存在“以主观印象分为主、评价指标单一、评价标准不统一”等问题[1~3],平时成绩的评价方法应建立在科学的评价指标体系之上,只有夯实了评价指标体系才能对学生体育成绩进行科学合理的评价,以促进大学生健康素养与体质健康水平。目前,国内有学者对体育课平时成绩评价指标体系进行研究,其研究方法采用的都是问卷调查法,通过相关领域专家的经验来构建指标体系[4,5],缺点在于存在一定的主观性。为此,笔者以体育课平时成绩的概念及原则为导向,通过文献梳理及特尔菲法来初步确定体育课平时成绩指标体系范围,根据指标体系范围建立调查问卷大纲,再通过相对客观的因子分析法对问卷的大数据进行检验分层,确定公共因子,从而达到主客观一致,探索出更为科学的体育课平时成绩评价指标体系。

1 体育课平时成绩的概念界定

对体育课平时成绩进行科学评价的首要任务是界定体育课平时成绩的概念,要想准确界定体育课平时成绩的概念,则应该分别从体育课程及平时成绩的内涵来综合界定。体育课程,从广义上,是大学生以身体锻炼为主要手段,通过合理的体育锻炼过程,达到增强体质、增进健康和提高体育素养为主要目标的公共必修课程;从狭义上指非体育院系的大学体育课必修课[4]。平时成绩,从广义上,是指平时对学生进行考查、测验的成绩,是学校检查学生学业情况和教学效果的一种方法,可以根据学生平时学习态度、进步情况以及平时的考查成绩等方面进行评定[6]。

综合两者的内涵,笔者认为,体育课平时成绩是指在体育课程的锻炼过程中,体育教师为了使学生增强体质、健康和体育素养,根据学生平时学习态度、进步情况等方面对学生进行考查、测验的成绩。《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》中明确了体育课程成绩评价的主要范围:学习态度与行为、交往与合作精神、情意表现和学生的进步幅度[7],由此可以发现,体育课平时成绩的内涵至少包含体育课平时成绩的评价范围、体育课平时成绩的评价过程、体育课平时成绩的评价目的3个维度。因此,笔者研究中的体育课平时成绩评价范围囊括学生的学习态度、交往与合作精神、情意表现和学生的进步幅度等情况,平时成绩的评价过程应该在体育课内外的锻炼过程中,平时成绩的评价目的是满足增强学生的体质、健康及体育素养。

2 体育课平时成绩评价指标体系构建原则

目前体育课平时成绩评定存在的问题主要表现为:平时成绩所使用的评定指标过于单一,存在不合理的现象;考核形式没有统一的标准;平时成绩手册记录不规范、分值区分度小,带有一定的主观性[8]。针对以上问题,笔者认为,体育课平时成绩评价指标体系构建必须遵循以下原则。

2.1 多样化原则

评价指标过于单一会使平时成绩的评定容易失去客观性,比如全勤的学生在体育课上的表现不一定积极、在体育课上表现很积极的学生进步幅度不一定大、进步幅度大的学生在课下不一定积极参加了其他体育活动等。在平时成绩评定过程中,应该使指标尽量多样化,同时注重评价指标之间的评定范围不重叠,这样才能使学生的平时成绩更全面及客观的反映出学生在体育课中的表现。

2.2 相对独立性原则

从理论上而言,一个科学的评价指标体系同一层级的指标之间应该保持相互独立。每一个指标代表一个方面的内容,每一个指标都有自己独特的功能和作用,在同级的指标之间只有保持相互独立性,才能保证教师在体育课平时成绩评价时,所评价的范围既有非重叠性,又有不可替代性。但在体育课平时成绩评价的实践中,使同级指标之间完全相互独立是很难的。比较实际的做法是降低一些要求,通过Pearson相关系数法来筛选出线性关系较低的评价指标,使评价指标体系中的同级指标两两之间尽量做到相对的相互独立[9]。

2.3 易操作性原则

体育课平时成绩的评价指标必须具有可采集性、可量化性和可比较性,才能使评价指标在评价的实践中具有意义。同时,也要求在构建评价指标体系时,尽可能地把抽象的概念指标转化为相对具体的易操作性指标,才能使教师在对学生进行平时成绩的评价过程更具客观性,从而进一步提高了平时成绩评价结果的可信度。

3 研究方法

3.1 文献综述

文献梳理的目的是建立体育课平时成绩评价的相关理论基础,较准确地界定体育课平时成绩评价的概念,在此基础上挖掘文献中具有代表性和共同特征性的评价指标。

3.2 特尔菲法

通过特尔菲法,利用体育成绩管理及指标体系领域专家的深厚经验及知识,筛选出体育课平时成绩指标体系的评价指标,并根据专家意见建立具有一定信度效度的问卷调查。

3.3 问卷调查法

通过问卷调查,搜集和挖掘高校体育课一线教师对评价指标的理解和判断的信息。

3.4 因子分析法

用因子分析法对评价指标进行分层,找出公因子,并对评价指标体系进行验证和完善。笔者采用SPSS24.0作为研究工具。

4 实施过程

4.1 问卷调查表编制

首先,根据体育课平时成绩评价的内涵及基本原则,从体育课平时成绩评价的范围、评价过程和评价目的3个维度,初步确定体育课平时成绩评价指标体系的框架。根据大量的文献梳理确定大致的指标范围。

表1 体育课平时成绩的初始评价指标体系

其次,由体育成绩管理和评价指标等领域的专家以及从事体育成绩评价管理的管理者、高校一线科研人员等 16人共同组成专家组,运用特尔菲法通过3轮的问卷反馈与统计分析确定了体育课平时成绩评价指标体系的构建思路及问卷主要参数,初步确定初始评价指标体系,如表1。

最后,调查问卷条款由2大部分组成:一部分是调查对象的个人基本情况;另一部分由体育课平时成绩评价指标体系构成的主要参数作为题项。量表选择目前使用最为广泛的李克特5级量表,对变量进行测量,用分数评价记分。五级量表的分级描述和对应分值为:很不重要1分;较不重要2分;一般3分;比较重要4分;非常重要5分。

4.2 问卷效度分析

根据专家咨询确定结果编制预调查问卷,进行小样本测试,发放问卷40份,收回有效问卷39份,有效回收率97.5%。采用SPSS可靠性分析得到项目总相关系数CITC,其中,W4(思考程度)、W5(虚心学习)、W12(相互交流合作)、W17(晨跑)这4个指标的CITC值小于0.5,删除后呈现在问卷中的主要指标为16个参数。调查问卷表通过电子邮件的方式咨询专家,再次修改问卷整体设计和条款中的表述,由此确定正式调查问卷的效度良好。

4.3 问卷信度分析

问卷使用的是李克特量表,需检验量表中各题项得分之间的内在一致性,因此信度检验采用克隆巴赫(Cronbach’s Alpha)一致性系数检验。通过SPSS24.0分析,研究Alpha系数α=0.889,远大于0.6,具有很高的内部一致性。重测信度(测验跨时间的稳定性和一致性)采用稳定性系数表示[9]。总量表(间隔20d)重测的Pearson相关系数为0.853,说明总量表各题项的得分具有良好的稳定性。上述结果表明调查问卷具有较好的信度。

4.4 问卷调查实施

为顺利完成问卷调查工作,课题组决定采用2种形式展开调查:一种是采用网络问卷调查形式,将问卷录入腾讯问卷的平台中形成链接,将链接通过微信平台发送到湖北省外各高校的体育课一线教师群中进行采集数据,通过网络问卷的形式,节约了一定的科研成本及调查对象的时间,共有260人访问,有效问卷为218份,有效回收率为83.8%;二是采用实地问卷调查形式,通过课题组成员分工合作,对湖北省各高校体育课一线教师进行发放和回收问卷,发放120份问卷,回收有效问卷113份,有效回收率94.2%。整个调查过程历时49d,共回收有效问卷331份。从整体调查对象的基本情况来看,男女占比分别为62.24%和37.76%,涉及全国8个省份的高校共36所, 45~55岁年龄段人员占比60.24%,硕士和博士学历的人员占比85.63%,具有高级职称的人员占比33.55%。

5 因子分析

5.1 公共因子的提取及贡献度分析

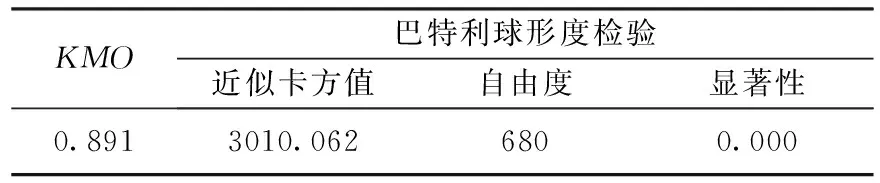

对数据进行因子分析的可行性测试,所得KMO和巴特利特检验结果如表2所示,其中,KMO值为0.891,根据偏相关系数标准,KMO>0.7,适合做因子分析;巴特利特检验结果(P=0.000),P<0.05,说明16个变量之间不是独立的,表明适合做因子分析。

表2 可行性测试结果

在因子分析中,采用主成分分析法和方差最大值正交旋转法,取特征值大于1,作为主要因子,结果如表3所示。由表3可知,通过因子分析共提取了5个公因子,其累计贡献率为80.455%,表明了这5个公因子能解释原有变量中的主要信息,说明所提取的5个公共因子对体育课平时成绩评价指标体系的信息解释具有显著的作用。其中,第1个公共因子的方差贡献为5.530,描述了原有变量总方差16中的5.530,是解释方差中最大的,解释贡献率为34.562%。5个因子在旋转前后的累计方差贡献率都是80.455%,表明正交旋转不改变各个变量的共同度和各因子的累计方差贡献度[9,10]。

表3 总方差解释

5.2 公共因子命名及释义

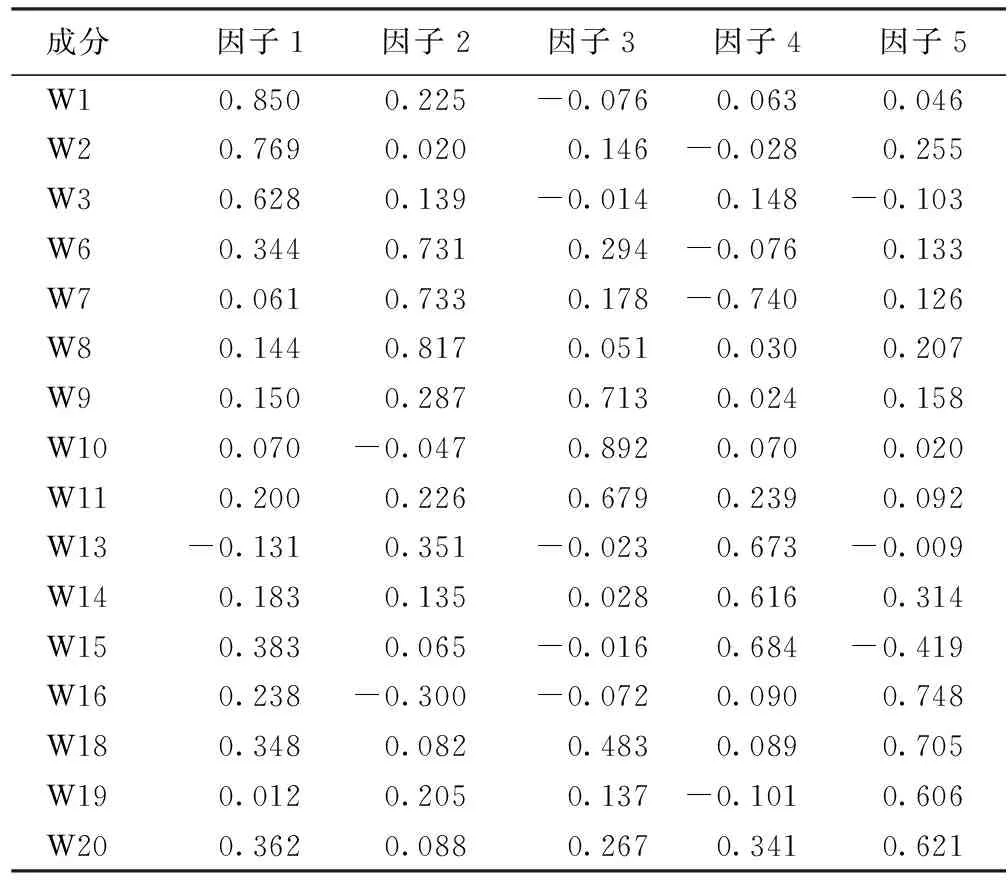

通过主成分分析和凯撒正态化最大方差法旋转,旋转6次迭代之后收敛完成,得到因子载荷矩阵,见表4。

表4 旋转后的因子载荷矩阵

根据矩阵负荷优先原则(负荷越大的成分对主因子的贡献越大)可以判断出每个变量相对于某个因子的重要程度[11]。旋转后的因子矩阵如表4所示。

在因子1上负荷较大的顺序依次是出勤率(W1)、按照要求着装(W2)、参与意识(W3),表明这3个指标具有比较强的相关性,可命名为“学习态度”。在以实践活动为主的体育课中,从学生的出勤率及着装、主动参与意识确实能反映出学生对体育课的学习态度。兴趣是最好的老师,学生对体育课的学习态度能直接反映出学生对体育运动项目的兴趣及参与体育锻炼的积极程度,一方面对于促进学生自尊水平、目标取向和改善体质健康水平有着积极的作用[12],另一方面也有助于老师在体育课中“对症下药”,利用多样化的教学方式来改善学生学习态度,达到良好的教学效果。

在因子2上负荷较大的顺序依次是体质水平进步幅度(W8)、运动技能进步幅度(W7)、平时测验成绩进步幅度(W6),可命名为“进步幅度”。该公共因子目的在于关注学生的体质健康状况、运动水平的进步状况,平时成绩评价注重的是过程中评价,具有一定的即时性。学生通过体育课平时评价过程中自身的“进步幅度”,既可以让有所进步的学生对体育课兴趣增强,又可以促使体质水平较差的学生及时了解自身状态,加强课余体育锻炼,避免因害怕“挂科”而失去上课的信心。

在因子3上负荷较大的顺序依次是意志表现(W10)、积极乐观的表现(W9)、自信心表现(W11),可命名为情意表现。体育课是凝聚身体正能量——“真善美”的重要场所, 体育课中对学生情意表现的重视有助于培养学生的积极情感、完美人格及礼仪规范[13]。同时,教师在体育课平时成绩评价中通过情意表现层面来评价学生,更容易促进体育教学中情感目标的实现。

在因子4上负荷较大的顺序依次是师生配合度(W15)、集体意识(W13)、帮助他人(W14),可以命名为合作精神。该公共因子的目的主要是考量学生在体育运动中团队合作的精神。在平时体育课堂中通过对学生合作精神指标的评价,可以提升大学生的责任感及团队合作意识,使学生在平时社团体育活动中,改变以自我为中心的心态,养成团结一致面对困难的精神,这既符合当下“大众创业、万众创新”的人才要求,又符合实现素质教育和全人教育的培养目标,也能使学生更好的适应未来社会发展的新需求[14]。

在因子5上负荷较大的顺序依次是体育社团活动(W16)、参加校内运动会(W18)、校运动队训练(W20)、各类单项竞赛(W19),可命名为课余体育活动。该公共因子的目的是考量学生在课余体育活动中的参与情况。参加课余体育活动是学生将所学运动技能进行巩固的主要方式,高校体育教学改革中,若将对课余体育活动考核与体育教学合适的融合,能促使学生积极参加体育锻炼,逐渐形成锻炼的习惯,为终身健身及个体社会化奠定基础[15]。

6 评价指标体系

根据因子分析对体育课平时成绩评价指标的分层,提取出的5个公共因子作为评价指标体系的一级指标,构建了体育课平时成绩评价指标体系,如图1所示。

图1 体育课平时成绩评价指标体系

该指标体系从学生的学习态度、进步幅度、情意表现、合作意识和课余体育活动等5个维度去评价体育课的平时成绩,与体育课平时成绩评定概念中的评价范围(学习态度、交往与合作精神、情意表现和进步幅度)基本保持一致,表明该指标体系的建立从主观与客观上都更加合理。同时,在评价体系中增加对学生课余体育活动方面的指标,能更好的促进学生参加各种体育活动的锻炼,提升对体育运动项目的兴趣,易形成终身锻炼的良好习惯[14]。

7 结语

对高校体育课平时成绩的评价指标体系先通过德尔菲法确定范围,进而筛选出16个指标,再采用大范围实地调查后,进行因子分析,选出学习态度、进步幅度、情意表现、合作意识和课余体育活动5个关键因子,根据体育课平时成绩评价内涵及释义分析,建立了相对完善的体育课平时成绩评价指标体系。这为高校体育课平时成绩评定的改革提供一定的参考价值,同时为高校体育课平时成绩的量化管理夯实了基础。该研究着重确立了如何建立更科学合理的体育课平时成绩评价指标评价体系,但未解决如何将评价指标体系量化建立模型的问题,这也是下一步将要研究的方向。