经典文学绘本化的诠释与省思

——以林语堂《秋天的况味》为例

高敬尧

(台中教育大学 语文教育学系,台湾 台中40306)

视觉图像易于引导出文化历史与社会的无意识动力;而言语文字,则深化了感受与理解,两者间的冲突与互补,突显了人类新时代的思维与跃进,亦彰显图文共存的新时代来临。因此,在现今社会当中,图像已成为阅读的重要媒介,更是一股风潮。

而近年来,绘本的兴起,除了凸显出阅读型态的转变,以及对于阅读扎根的重视,也让图文结合的创作更受到关注。绘本作为儿童文学的一环,能引领儿童联想、思考,更有其美学的价值,且儿童读物以儿童为中心,帮助儿童发展,因此作家在创作的过程中,会配合儿童心理、语言等各方面的需求进行创作,但读者却不局限于儿童,幼儿、青年、成年,甚至是老年都可是阅读者,更是扩展了阅读的可能性。

同时,近年来绘本市场愈渐蓬勃,而其中将经典文学改编成绘本,藉以传递经典文学之美的情形,更有日趋普及的态势。然而,经典文学绘本化不同于一般绘本创作,其源于现有文本,进而诠释与再生产的过程,亦引起了争论,特别这些文本还是大家耳熟能详的作品。海德格尔提到:“我们正在遭遇一个世界图像时代,世界图像并非意指一幅关于世界的图像,而是世界被把握为图像了。”也因此,在这样重视视觉文化的时代,探讨经典文学绘本化中图文关系的呈现,特别以散文作为绘本化的材料,更有其深入论述的价值与意义。

本文探讨经典文学绘本化的情形,分析其背后的意图,进而省思经典文学绘本化的必要性,并以林语堂《秋天的况味》一文为例进行探讨,以提供创作者、出版者思考、检核的方向。

一、经典文学绘本化的意义与反思

“绘本”一词源于日文中对图画书的称呼,指主要以图画为主,佐以文字的书籍,甚至有些是完全没有文字的。因此,其在成书时,可能会是图画绘者身兼文字作者,如赖马的绘本以充满想象力的图画,搭配其童趣的文字内容,建构出童真的世界。也可能是由绘者与作者共同合作,如《森林的迷藏王》的绘者林明子与作者末吉晓子,两人共同讨论、场勘,营造那阳光洒落的金黄森林。另外,也可能是以原有作品改写或以原文呈现,进而绘本化,如将格林童话的故事绘制成绘本,而近年兴起的“经典文学绘本化”即是其中的一种。

经典文学指具有美善的价值,能反映出时代的价值,并流传久远的文学作品。而“绘本化”意指将成人文学配合图画进行呈现,许多学者主张其目的是为了将适读的年龄层扩大,让更多人能一同欣赏。因此,若能将经典文学作品“绘本化”,便能将这些具有价值性、文学性的经典作品,扩大其适读范围,甚至孩子也能接受其陶冶,岂不更能达到文学推广的目的。

目前,经典文学绘本化的作品虽未相当众多,但格林文化在推动经典文学绘本化的过程中,向来不遗余力。自短篇小说取材的《大师名家绘本》选有黄春明《儿子的大玩偶》、老舍《马裤先生》、鲁迅《狂人日记》与郑清文《春雨》,还有独立成书的琦君《桂花雨》、白先勇的《游园惊梦》、林良的《小太阳》、朱自清的《背影》、鹿桥的《小小孩》以及林海音的《城南旧事》。乃至以新诗为题材,选了许地山、鲁迅、林海音、琦君等作品的《落花生》,和以散文为主,呈现朱自清、林良、梁实秋、林语堂四位作家作品的《匆匆》等,都展现了其经典的价值,以及其代表性。

然而,经典文学绘本化仍有其值得省思之处,如本质差异与图像迷思的争议,其分述如下:

(一)本质的差异

徐宝惠认为经典文学与绘本两者本质上有相违背之处,经典文学具让读者思索、吟咏,并需透过文字深入理解诠释的价值,然而绘本一般却被认为适合全年龄层阅读,因此,两者在结合上自有其难度。若要适切的“绘本化”,过长的文本需进行修文。陈玉金即认为修文后的作品难以再称为原文。如《游园惊梦》作为白先勇的经典短篇小说,谈的是今昔的感慨,在意识流的写作笔法下,隐隐有着难以言喻的情感流动,他的读者显然不是儿童,因此绘本化后的文本,应将其视为《游园惊梦》的另一个作品。另外,绘者阅读文本以进行创作的过程中,都含括有阅读理解的阶段,所以,经典文学绘本化的过程中,实际上充满着误读的可能,也因此,学者大多已将其独立视为另一作品。

(二)图像的迷思

林敏宜(2001)认为绘本的识别,应以在图文兼并的情形下,能否单纯阅读图画便能正确重述故事,若不行,仅能称作有插图的书籍。然而,《好绘本格林报》中针对《匆匆》一书却写道:“抛开冰冷的‘注释’,绘本以插图为文章作批注,让画家以过人的美感,为孩子发觉文章最深刻的微言大义。”同时在归类上,认为其适合五六年级、青少年阅读。绘本与有插画的图文书并不相同,因此,经典文学绘本化的成品究竟是不是就是绘本,显然有其争议。

另外,文学作品绘本化对于作品本身是一种拓展,还是限制,不同学者看法各异。王家容认为文学作品绘本化,能在孩子心中播下文学种子,让其长大后能有兴趣阅读原著,能有助经典文学的推广。然而,陈玉金认为经典文学绘本化,的确能增加现今孩子认识过去这些经典作品的机会,但在绘本成书的过程中,修文已使其不同于原文,且其认为经典文学是否需要绘本化仍值得商榷。张子樟亦提出疑问,认为经典文学绘本化后,能让喜爱的孩子日后愿意翻开原典的想法过于一厢情愿,且过度夸张了绘本的功能。

二、文字与图像的互助与角力

经典文学绘本化后,其图文关系的呈现,影响着读者的理解与诠释。珍·杜南(Jane Doonan)认为在绘本中,图画和文字关系密切,有时图画会传递文字内容,有时则会产生延伸或补充,甚至会有与其不同的情况,但都是作为文本呈现的一部分,且组成绘本的文字与图画能彼此激荡出不同的情感。培利·诺德曼(Perry Nodelman)认为图画能凸显部分文字陈述,使读者能有不同的诠释,因此绘本包含有文字故事、图画故事,以及两者结合产生的故事。幸佳慧则认为图文“有机合成”的作品能提供儿童丰富的视觉艺术表现。然而,这应是立基于作者与绘者同一人,或者绘者与作者共同创作的情况。

周宪(2002)藉由读图时代的说法,说明文字与图像的关系。在前读图时代,“文字”是中心语言,是人们思想交流的重要媒介,但到了读图时代,图像成为了主要的媒介,文字反而成为图像的脚注,形成了一种图像霸权。而且,从美学的观点来看,图像着重直观与具体,而文字强调抽象和联想,各有其特色,有着不同的阅读乐趣。但当过多的插图出现在文本中,会破坏文字原本的叙事逻辑,从而使读者将注意力放置于图像,而图像阅读着重直观、感性,会导致读者将文字的深意直观化,破坏了对文字的感悟与想象的空间。这是一种意识形态的转变,因此,图像霸权的影响不仅在于对文字的削弱,还深刻地影响了文字背后的理性主义价值。

此外,苏珊·宋坦(Susan Sontag)在《论摄影》中,谈到摄影拍下的照片,强制性地留下每一瞬间,单独将该时刻意义化,否定了“连续性”“互系性”的世界观,而其背后的社会性与摄影者的意图,也成为我们应审视的主题,因为“观看”本身即具有强烈的意图性。而经典文学在其绘本化的过程中,亦具有这样的特质。在文字建构的世界中,绘者为何选择这个画面,予以联想、意义化,其背后的意涵为何?而我们在阅读欣赏经典文学的过程中,是否被决定了阅读的方式,或者暗示、抑制了我们阅读的可能,都是我们应当深思的。

贡布里希曾说:“一个艺术家绝不会用‘纯真之眼’去观察世界,否则他的眼睛不是被物象所刺伤,就是无法理解世界。”所以,人类的观看行为并非单纯的“看”,实带有复杂的社会意义。而绘者作为艺术家,在其眼中的“观看”,以及要让阅读者看的呈现,自然更有其深意。

一般绘本文字作者与图像绘者同一人的情况下,作品的统合自然不成问题,而不同人时,绘者在诠释文本时,需与文字作者沟通,避免作出了错误诠释,编辑者亦应担任检核的工作。但经典文学在绘本化的过程中,多数作品处于文字作者不在的情况,绘者作为观看者,又企图呈现所看,许多研究者认为其文字会配合绘本形式有所改变,而图像上,画家的诠释亦会超出文字所描述,而读者面对这样的情况,不可不慎,应要能掌握住原文的意涵。

而且,文字与图像的结合,“绘本”并非的唯一形式,桥梁书亦是可行的选择。绘本虽适合各年龄层欣赏,其以图为主,可让孩子们在初接触阅读时欣赏,但随着孩子年龄的增长,若只阅读绘本,不但建立不起其阅读能力,甚至可能影响其阅读表现,但若直接提供纯文本的书籍供孩子阅读,庞大的文字量反而可能遏止孩子日增的阅读兴趣。因此,桥梁书的出现,协助读者由“图像阅读”迈向“文字阅读”阶段,能引导孩子独立阅读,同时,作为绘本与纯文本书之间的桥梁,其读者群亦能横跨儿童与成人。因此,经典文学绘本化的目的若在于引导大众接触原文,定义及借镜桥梁书的设计,将会是更为妥切的作法。

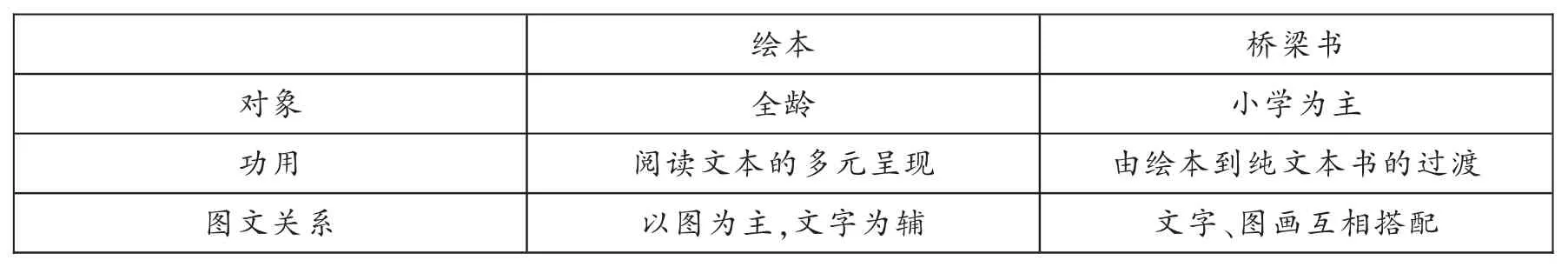

表1:绘本与桥梁书比较

三、绘本化的意图与诠释

《匆匆》一书的绘者为袁树基,其选择了四位作家的四篇作品进行诠释,分别是:朱自清《匆匆》、林良《小太阳》、梁实秋《雅舍》、林语堂《秋天的况味》。本文以《匆匆》一书中林语堂的《秋天的况味》进行论析,因其是书中点出绘者心中自我感悟的重要篇章,以其进行探讨更有其价值。

(一)“绘本化”的意图

从朱自清《匆匆》乃至林语堂《秋天的况味》皆为散文,在绘本化的过程中,相较于以小说文体作为原典进行创作更为困难,因其不易由图像链接文字。然而,绘者选择以此作为经典文学选文的依据,是否有其意图隐含其中,可进行深入的探讨。

1.自我的诠释

四篇散文中,朱自清《匆匆》写的是其对于时光逝去的惋惜,林良《小太阳》则谈述初为人父的心情,以及思索生命的意义,而梁实秋的《雅舍》则由所居之所,论述自己淡泊名利的心境,最后,林语堂《秋天的况味》抒发自我对中年心境的体会,全书以“匆匆”为书名。因此,可以看出绘者希冀传达即使时间流逝,自己已届中年,但对于名利已不再执着,更期待能体会人生,享受生命真谛之意涵。

四篇文章都是短篇散文,因此并无修文的疑虑。然而,在绘本的读者群中占多数的儿童,难领悟对于人生的感悟中年的情怀,而预期的青少年读者恐喜爱图像甚于文字,遑论藉由接触绘本,在日后心生阅读原典的想法。

2.市场的需求

在网络发达的现今,图像阅读相较于文字阅读更吸引读者,因此,会有更多的创作者投入图像创作市场。陈玉金认为经典文学绘本化的作品取材于既有文学作品,藉由经典文学的号召力,能提供作品一定的销售。故而市场需求的前提下,呈现另一种经典文学的样貌,藉以延续作品风华,亦或提升自我形象,皆是一种符应消费者与创作者需求的营销策略。

(二)图文对照的诠释

林语堂《秋天的况味》一文,以自己于室内独自抽烟思索为开端,从对烟的联想,带入自我对秋天的感悟,说明与传统诗文印象之不同,诠释秋有着不同的样貌,温醇的秋天亦是纯熟练达的表征,而文中对于秋天的联想与体悟,实则是对自己中年生活与心境的诠释,文中提到庄子“正得秋而万宝成”一句,何尝不是林语堂自喻自己迈入象征秋季的中年,而万事皆有所得的感怀。

以下分别自《匆匆》一书中,列举《秋天的况味》的三幅图像,探析绘者在配合文字的图像表达中,其诠释的意涵为何,是否有误读的情形隐藏其中。

图1:《秋天的况味》图像一

图1 置于篇章首页,是读者对于林语堂《秋天的况味》的第一印象,该图象呈现出肥满的秋蟹、洁白的桂花、深黄绿色的落叶与明亮的圆月,秋蟹上炊烟袅袅,应是源自文章中“于是想到烟,想到这烟一股温煦的热气,想到室中缭绕暗淡的烟霞,想到秋天的意味”与“大概我所爱的不是晚秋,是初秋,那时暄气初消,月正圆,蟹正肥,桂花皎洁,也未陷入懔烈萧瑟气态,这是最值得赏乐的”两处。绘者显然认为螃蟹、桂花、落叶、圆月最能让人与秋天产生联想,故将其结合置于开头,藉以展开全文。

图2:《秋天的况味》图像二

图3:《秋天的况味》图像三

图2 是第二页面的跨页图,文章里除“或如看见街上一熏黑了老气横秋的招牌……”一句,并没有其他特别对应的文句,而绘者以秋天的街景作为图像,读者一眼望去,可见两条延伸而出的道路,旁边有着树叶渐凋零的树干,以及有着老旧招牌的商店,路上行人三三两两,并有着微风拂动着飘落的树叶。全图以古朴的色调呈现,似想表现文中“秋是代表成熟,对于春天之明媚娇艳,夏日的茂密浓深,都是过来人,不足为奇了。所以其色淡,叶多黄,有古色苍茏之概,不单以葱翠争荣了”之感,藉以诠释文章中所谓秋天的意味。

可是,文章中亦提到“然而秋确有另一意味,没有春天的阳气勃勃,也没有夏天的炎烈迫人、也不像冬天之全入于枯槁凋零。我所爱的是秋林古气磅礴气象”一句,稀疏的村中树木如何能展现“古气磅礡”的气象,且文中的秋更为升华,显然在意境的传达上,可更贴切于文中所述会更为适切。

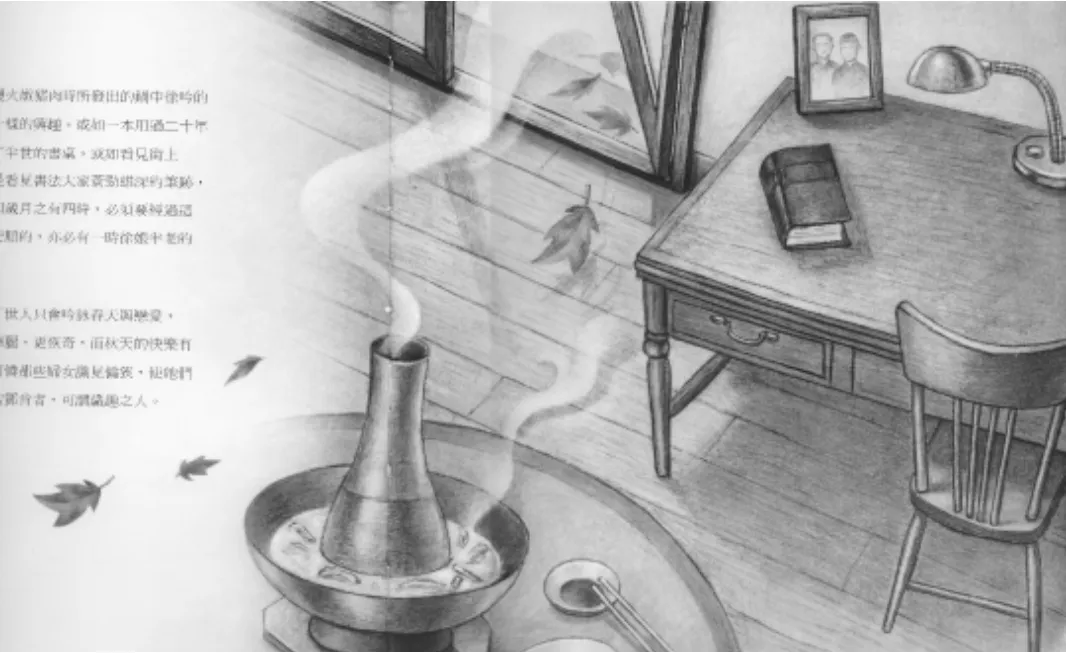

在篇章的最后,如图3 所示,呈现出房间中的景象,依文中“如一只熏黑的陶锅在烘炉上用慢火炖猪肉时所发出的锅中徐吟的声调,使我感到同看人烧大烟一样的兴味”和“或如一本用过二十年而尚未破烂的字典,或是一张用了半世的书桌”所述,在餐桌上摆着火锅,而餐桌旁则是书桌,上置有字典、相框、桌灯等物品,在书桌旁的落地窗隐约映出窗外的落叶,随着火锅的热气,落叶亦随之飘动。这个画面中显然不符合现实情境,因在火锅旁有着落叶的飘送,显然不符合常理,然其主要将秋天的兴味,从屋外之景带入作者所处的室内,并从视觉外,再加上嗅觉、听觉的触动,让秋天更为生动。

只是文中熏黑的陶锅与图中烟囱式木炭火锅有所差异,作者生活细节的传达便有失真实,而图像中的相框是文中未提及的物品,但其中男女的图像,除表达出生活的幸福圆满,亦呈现出中年生活的自得。然而,藉以昏黄的色调呈现秋天的熏熟,尚无法带出秋天在文中的那种风韵,因此缺乏了深刻的情调与底蕴。

另外,图中有其特别之处,在三个页面中,绘者主要以“烟”和“落叶”进行衔接,“烟”出现在第一与第三页面中,“落叶”更是三页皆有出现,是贯穿整个篇章的象征,“烟”是林语堂文章中联想秋天的开端,但“落叶”却是文章未特别提及之处。“落叶”向来是人们对于秋天的直接联想,表达出已非夏天的葱翠郁郁,能凸显出秋天的萧瑟与凄凉,然而,林语堂在文中并未在意秋的悲凉,而着重在成熟深刻,因此于此便与原文产生冲突。

四、结语

由林语堂《秋天的况味》一文绘本化的成果来看,单阅读图像,实难以说出林语堂文中的内涵,以及其隐含于文中的自得,只能见到绘者对于秋的表象联想,且绘者选择以四篇散文作品进行呈现,主要的意图在于自我情感的表达抒发,那才是《匆匆》一书的价值,应视其为一独立作品,而非是经典文学的呈现。

许多研究者提到绘本化可让更多孩子接触,但若以拓展经典文学的阅读者为目的,恐怕想象中的读者未曾存在,阅读的人可能是不喜欢文字或喜欢图画的青少年,抑或喜欢文艺的成人,然而,这是否是绘者或出版者意图开拓的阅读对象不得而知。因此,我们必须再思索经典文学为何必须绘本化,选择孩子有共鸣的作品,是否更能达成其目的。同时,桥梁书是一可考虑的形式,在图像与文字的表达中进行衔接,不但切合将经典文学绘本化的目的,亦能符应市场的需求,并提升孩子的阅读兴趣与能力。

不陷于读图时代的图像霸权,更明确定义图像的价值,以及文字作为阅读媒介的特殊性,特别在经典文学是以文字为撰写前提下,不应“为图而图”,让文字沦于在图像霸权的侵扰下的附属品,应让经典文学呈现出其历久不衰、风华出众的魅力。

注释:

[1](美)Nicholas Mirzoeff 著,陈芸芸译:《视觉文化导论》,台北:韦伯文化事业出版社,2004 年,第8 页;金元浦:《视觉图像文化及其问题域》,载竟戈浩主编:《可见的思想》,济南:山东文艺出版社,2008 年,第8 页。

[2][26]许文贞:《大人看漫画!图像阅读成风潮》,《台湾出版与阅读》2018 年第1 期,第112 页。

[3]林文宝、徐守涛、陈正治、蔡尚志:《儿童文学》,台北:五南图书出版公司,2008 年,第15 页;林真美等:《在绘本花园里》,台北:远流出版事业股份有限公司,1999 年,第23 页。

[4][22]转引自周宪:《读图、身体与意识形态》,载陶东风、金元浦、高丙中主编:《文化研究》(第3 辑),天津:天津社会科学院出版社,2002 年,第74 页,第68 页。

[5][10]林敏宜:《图画书的欣赏与应用》,台北:心理出版社,2001 年,第15 页,第15~16 页。

[6]王家容:《从经典文学绘本化看<城南旧事>的改写与转化》,台东:台东大学儿童文学研究所硕士论文,2014 年,第2 页;徐宝惠:《经典文学绘本化之文化再生产——以〈城南旧事〉与〈游园惊梦〉为例》台东:台东大学儿童文学研究所硕士论文,2011 年,第5 页。

[7][24]徐宝惠:《经典文学绘本化之文化再生产——以〈城南旧事〉与〈游园惊梦〉为例》台东:台东大学儿童文学研究所硕士论文,2011 年,第7 页,第6 页。

[8][13][27]陈玉金:《文学作品绘本化——拓展或限制?》,《文讯》第259 期,2007 年,第80~81 页。

[9]陈玉金:《文学作品绘本化——拓展或限制?》,《文讯》第259 期,2007 年,第80~81 页;徐宝惠:《经典文学绘本化之文化再生产——以〈城南旧事〉与〈游园惊梦〉为例》台东市:台东大学儿童文学研究所硕士论文,2011 年,第7 页。

[11]好绘本格林报:《为什么要读名家新诗、散文绘本?》,2011 年8 月3 日,http://paper.udn.com/udnpaper/POI0037/199270/web/,访问日期:2019 年9 月8 日。

[12][23]王家容:《从经典文学绘本化看〈城南旧事〉的改写与转化》,台东:台东大学儿童文学研究所硕士论文,2014年,第2 页,第116 页。

[14]张子樟:《图象与文字孰重孰轻——中文文本绘本化的回顾》,《文讯》第259 期,2007 年,第50~55 页。

[15](美)Jane Doonan 著,宋佩译:《观赏图画书中的图画》,台北:雄狮美术出版社,2006 年,第28 页。

[16](加)Perry Nodelman&Mavis Reimer 著,刘凤芯、吴宜洁译:《阅读儿童文学的乐趣》,台北:天卫文化图书股份有限公司,2009 年,第250~251 页。

[17]幸佳慧:《儿童图画故事书的艺术探讨》,台南:成功大学艺术研究所硕士论文,1998 年,第1 页。

[18]周宪:《读图、身体与意识形态》,载陶东风、金元浦、高丙中主编:《文化研究》(第3 辑),天津:天津社会科学院出版社,2002 年,第74~77 页。

[19][25]陈玉金:《〈城南旧事〉——从小说集、绘本到桥梁书》,《台湾文学馆通讯》2010 年第26 期,第91~93 页。

[20]周宪:《读图、身体与意识形态》,载陶东风、金元浦、高丙中主编:《文化研究》(第3 辑),天津:天津社会科学院出版社,2002 年,第78 页。

[21](美)Susan Sontag 著,黄翰荻译:《论摄影》,台北:唐山出版社,1997 年,第13 页。

[28]朱自清、林良、梁实秋、林语堂原著,袁树基绘:《匆匆》,台北:格林文化事业股份有限公司,2013 年。本文中引自《秋天的况味》的引文及插图皆出自此书,不再一一标示具体页码出处。

- 闽台文化研究的其它文章

- 闽南歌仔戏受众心理与市场产业化趋势探析

- 论明代福建汀州府的诗歌创作