巷道高强度、高预应力锚杆索强力支护技术效果监测分析

刘 明

(大同煤矿集团有限责任公司四台矿,山西 大同 037052)

随着煤矿的规模和产量提高,采掘设备大型化,要求的巷道断面不断增大。通过多年的研究和实践,目前已经形成了以锚杆、锚索支护为主、多种支护方式共存的巷道支护局面,对煤矿安全高效生产起到支撑作用[1-4]。本文针对四台矿8702综采工作面5702回风巷进行锚杆、锚索受力监测和巷道变形监测。通过监测巷道围岩表面位移、锚杆索受力分析等来评价在生产过程中应用的高强度、高预紧力锚杆+短锚索强力支护技术应用效果,可为矿井后续类似工程条件下最优支护的确定提供参考借鉴。

1 工作面概况

四台矿8702综采工作面位于东盘区,煤层厚度2.5~3.1m,平均煤厚2.8m。地面标高为1422~1566m,工作面标高为970~1012m。5702回风巷在实煤中掘进,该巷道设计长度2450m,沿煤层顶板,破底板掘进。5702回风巷当前支护主要参数如图1所示。

2 井下矿压监测方案设计

四台煤矿8702工作面已开始回采,对5702回风巷进行锚杆、锚索受力和巷道变形监测,试验巷道长度从1560m位置至切眼位置。为监测周期来压期间巷道支护结构受力及围岩变形规律,确定将测站位置布置在1740m位置处,距离开切眼300m以外,如图2所示。具体监测方案如下。

图2 测监布置位置示意图

2.1 锚杆锚索受力监测

(1)锚杆(索)测力计

锚杆锚索受力监测采用MC-500(A/B)锚杆(索)测力计进行。该测力计以刚体应变式来测量锚索(锚杆)在不同时期的受力情况,分为MC-500(A)和MC-500(B)两种,其中M-锚索,C-测力,500(A/B)-量程。

(2)锚杆(索)测力计布置位置

锚杆(索)尾部测力计布置位置如图3所示。顶板新安装3根锚索,并在尾部安装锚索测力计;顶板新安装3根锚杆,巷帮靠近工作面侧帮新安装3根锚杆,靠近煤柱侧帮新安装2根锚杆,并在锚杆尾部安装锚杆测力计。从而实现工作面回采过程巷道全断面锚杆锚索受力的监测。

图3 锚杆锚索尾部测力计布置

(3)安装要求及测量频度

测力计不能安装在漏水滴水的锚索孔中,测力计按图示要求安装不能装反,托板的厚度最好能达到10mm,调整测力计及万向环的位置,使测力计受力均衡。工作面回采至1890m位置处开始监测,该位置与测站布置点1740m位置距离为150m,每天进行井下测量。

2.2 巷道围岩表面位移监测

采用十字布点法安设表面位移监测断面,如图4所示。采用卷尺和塔尺监测巷道围岩变形,监测频率为每天1次,监测断面同样为1740m位置,与锚杆(索)受力监测位置相同。观测方法为:在C、D之间拉紧测绳,A、B之间伸缩塔尺,测读AO、AB值;在A、B之间拉紧测绳,C、D之间拉紧钢卷尺,测读CO、CD值;测量精度要求达到1mm,并估计出0.5mm;采用皮卷尺测量监测断面距掘进工作面的距离。测量频度为:在距离8702回采工作面150m之内,每天观测一次。

图4 巷道表面位移监测断面布置

3 矿压监测规律分析

3.1 锚杆与锚索受力分析

(1)锚杆受力规律分析

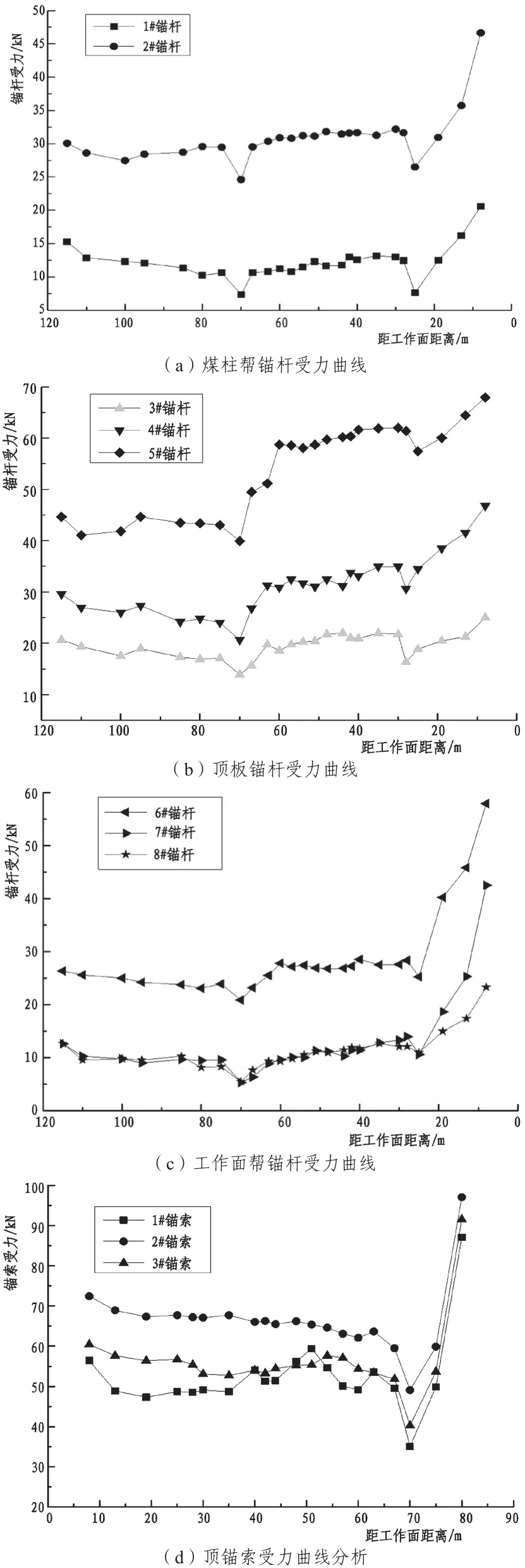

图5为锚杆受力曲线,包括顶板锚杆、工作面帮锚杆和煤柱侧帮锚杆,具体分析如下。

从顶板和两帮不同位置的锚杆受力对比分析可知,整体规律一致。锚杆施加完预紧力后,在距工作面110~115m受力减小,在距工作面70~100m受力比较稳定,距离工作面70m附近受力突然降低,在距工作面30~75m受力稳定,然后在距工作面20m附近受力开始减少后逐渐增加,但整体变化不大,幅值低于20kN。可理解为在锚杆施加完预紧力后,由于预紧力的损失,造成锚杆受力减少,随后因距离工作面较远,还未受采动影响,受力比较稳定。在距工作面70m处,由于工作面顶板的周期来压,基本顶垮落引起巷道围岩回弹,锚杆受力突然降低。随后由于高预应力锚杆支护能有效控制巷道围岩变形,锚杆受力仍比较稳定,在距工作面超前20m处布置单体液压支柱进行超前支护,液压支柱的初撑力使围岩变形收敛,锚杆受力减小,随着工作面的推进,巷道围岩变形逐渐增加,锚杆受力也相应增加。

图5 锚杆受力曲线分析与顶锚索受力曲线分析汇总

通过对比不同位置的锚杆受力可以发现,两帮锚杆和顶锚杆在施加预紧力以后均下降,降低幅值高达30kN。这是由于预紧力的损失造成的,顶板锚杆比帮锚杆损失值要低,这是因为顶板比较平整且锚杆施加的预紧力高,两帮围岩凸凹不平、预紧力低,可见锚杆预紧力的损失与围岩表面粗糙度和预紧力数值关系较大。帮锚杆受力变化和顶板锚杆相差不大,均在5kN以内,比较稳定。这是因为采用的高强度、高预紧力锚杆支护技术能提高围岩的抗变形能力,但顶锚杆在距工作面70m处抖动较明显,对周期来压下顶板垮落比较敏感。

靠近煤柱帮的锚杆受力比较稳定,变化值在1~2kN,靠近工作面帮的锚杆受力变化较大,在3~5kN,均是帮角处的锚杆受力偏低,说明底角围岩已经破碎,高应力转移后处于泄压状态。靠近工作面帮的顶板锚杆相对中间及煤柱帮的顶板锚杆受力变化较大,受工作面采动影响大,变化值在5kN左右,顶板3个锚杆预紧力相差较大,这与围岩的非对称性有关。

(2)锚索受力规律分析

如图5(d)为锚索受力曲线分析。通过对锚索受力规律分析可知,不同位置的顶板锚索受力变化相同,在距工作面70~90m一直降低,70m处出现抖动,迅速降低并开始增加,距工作面20~70m锚索受力稳定,距离工作面20m后开始逐渐增加。这是因为锚索在施加完预紧力后出现损失,锚索受力降低,在距工作面70m处周期来压,基本顶垮落造成顶板回弹,引起锚索受力骤降,距工作面20~70m范围内受工作面采动影响较小,受力比较稳定,距工作面20m范围内为采动超前影响段,巷道变形开始增加,锚索受力也随之增加。

对比锚杆与锚索受力可发现,二者最大的区别在于距离工作面20m处,锚杆受力出现降低,而锚索受力几乎不变。这是因为在超前20m范围内布置的超前单体液压支柱在围岩扩散范围较小,锚固深度浅,受其影响较大,而锚索锚固深度大,受其影响较小。

整个巷道锚杆、锚索几乎没有出现破断的现象,说明该支护技术在大幅提高巷道掘进速度的同时,还能有效控制巷道围岩变形,井下应用取得较好效果。

3.2 巷道表面位移分析

根据监测数据整理,得出巷道顶板及两帮移近量变化曲线,分析总结为:从整体来看,巷道顶底板及两帮移近量变化趋势一致,均是一直增加,增速也在逐渐增加。在距工作面80~115m范围内,巷道顶板及两帮还未受工作面采动影响,比较稳定,位移几乎为零。在距工作面40~80m范围内,巷道顶板及帮部移近量快速增加但变化数值很小,数值保持在6mm以下,顶板位移相对帮部较小,帮部对采动比较敏感。在距工作面40m及以下,顶底板及两帮移近量迅速增加,增速约为距工作面40~80m范围内两倍,说明该段受工作面采动影响剧烈,但最终的移近量均在18mm以下,满足矿井生产要求,说明采用的高强度、高预应力锚杆索强力支护技术能显著控制巷道围岩变形。

4 结论

(1)锚杆与锚索监测数据表明,不同位置锚杆与锚索受力规律基本一致,锚杆受力分为4个阶段:预紧力损失段、顶板周期来压骤减段、超前支柱支撑减少段和强扰动急剧增长段,锚索因锚固范围大,无超前支柱支撑减少段。无论是锚索还是锚杆,在工作面回采过程中变化值不超过20kN,无破断失效现象。

(2)巷道围岩表面位移监测表明:顶板及两帮变形规律基本一致,持续增加,增加速度先慢后快,但均在20mm以下。

(3)综合巷道矿压规律等分析数据,说明巷道高强度、高预应力锚杆索强力支护技术取得较好的技术应用效果。