金庸小说:从文字到文创

邱健恩

(香港文化博物馆,香港 999077)

金庸小说自20世纪50年代中叶面世即掀起武侠小说热潮。六十多年来,因着金庸小说,以武侠为题的娱乐文化不绝于缕。然而,在以文字为先、其他载体为后的武侠娱乐事业中,不难发现,相对于其他武侠小说,金庸小说更受世人“欢迎”。从另外一个角度而言,由金庸小说延展形成的娱乐文化市场,比其他武侠小说更为庞大。以往有关金庸小说的研究,多集中在小说文本上面,诸如故事情节、人物个性、主题思想等,论者已经有了五花八门的看法与精辟独到的见解。然而,作品好看不代表就会有大市场,金庸小说之所以成功,除了小说本身精彩外,还与金庸如何销售及推广其作品有莫大的关系。因此,本文另辟蹊径,探讨金庸小说的市场运作模式,从而了解这六十多年来金庸是如何“卖”小说的,以及金庸小说成功的原因。

笔者曾指出,金庸小说的发展,可以归纳为两个方式:自力轮回、他力转生。[1]“自力轮回”是指金庸不断修订其小说,一方面让小说千锤百炼,另一方面,让小说以新面貌与新姿态接触不同年代的读者;“他力转生”则指金庸通过将小说文本不断转化为其他载体形式,从而可以接触文字以外的“读者”。本文也会从这两个方面入手,探讨两种发展方式下的金庸小说市场。不过,由于金庸小说有不同的版本,各个阶段的市场模式与参与建构市场的人也稍有不同,因此,本文将首先从旧版小说谈起。

一、旧版金庸小说的市场与市场运作模式

(一)“比快更快”的小说出版方式

旧版金庸小说指1955年至1972年这段时间,金庸在报纸与杂志上发表以及之后出版的武侠小说。金庸小说的连载与出版原本只是简单遵从传统模式:先在报上连载,累积到若干篇时,再出版单行本。不过,由于小说受欢迎,导致正版与盗版混杂,而又由于金庸在1959年后创办了《明报》,在市场混乱与身份改变(由小说作家、报纸编辑变为办报人)的情况下,金庸小说的市场运作(销售)方式有了新的模式。

1.《明报》创刊以前

(1)“三育版”(正版)小说

1955年2月8日,金庸在《新晚报》上开始连载《书剑恩仇录》——从此以后,武侠小说有了新的发展。十个月后,《书剑恩仇录》还没有结束,金庸又在《香港商报》发表《碧血剑》:从1956年1月1日到12月31日,共连载了366日。而《书剑恩仇录》在1956年9月5日才结束。也就是说,在长达九个月的时间里,金庸同时在创作两部小说。不独如此,金庸还同时修订《书剑恩仇录》,并把修订的文字配上插图,交由三育图书文具公司出版。修订的工作包括重订章节与回目,并且稍稍修改了文字。①本文有关“三育版”“盗版”“普及本”“合订本”旧版小说的详细描述,可参见拙作:《自力在轮回:寻找金庸小说经典化的原始光谱——兼论“金庸小说版本学”的理论架构》,《苏州教育学院学报》2011年第1期,第2——11页。

(2)盗版小说

除了正版外,市场上还有“盗版”,所谓“盗版”一般有两种情况:一是在正版出来后,用正版内容照相复制,再制版印刷成册,“正版”与“盗版”的内容完全一样,《书剑恩仇录》盗版书多是这种模式;另一种是经盗版商重排文字再印刷成书。重排依据的版本可以是报纸上的连载内容,也可以是正版单行本的连载内容。像永明出版社的十册本《碧血剑》,前半部分据报纸连载内容重排,后半部分则依据三育图书文具公司出版的正版单行本的内容重排。

不过,由于“三育版”的单行本须经金庸修订,而修订需时,单行本往往在连载发表多个月后才出版,让当时的盗版商有机可乘:当连载的文字累积到若干数量时(通常约十天到两个星期),盗版商便依据报上的连载文字直接检字模重排,再配上插图,出版薄册的盗印本。由于只是薄薄的一册,出版速度远比正版快。盗版的薄册有一个专用名称——“爬头本”——抢在正版前头出版。“光明版”的《射雕英雄传》可以视作“爬头本”的代表。

关于“爬头本”的出版“周期”,还有另外一种说法。张圭阳在《金庸与报业》中提到:

1958年,盗版翻印武侠小说的情况非常普遍。当年金庸每天写一千字,由于当时没有版权的意识与法例的保护,因此金庸的小说,每七天就被人结集盗版成单行本出版。[2]

张圭阳所说的“每七天就被人结集盗版成单行本出版”,是“爬头本”(参见图1)最猖獗的时候。现存的“爬头本”《射雕英雄传》共有四种,分别是“光明版”“娱乐版”“侨发版”“宇光版”。这四种“爬头本”都是40页以下的薄本,但不都是“每七天出一本”。像“光明版”的《射雕英雄传》第一册共40页,收录了第一天到第二十六天的连载。“娱乐版”的《射雕英雄传》第五集,共40页,收录了第九十天到第一百零三天的连载(两个星期)。

图1 盗版金庸小说(爬头本)封面与内页

张圭阳说的其实是指“宇光版”的《射雕英雄传》。这本书的出版情况与出版周期非常“特别”,经常改变:

第一,本书共119集,但不是119册。从第一集到第四十三集,都是一集1册。但从第四十四集开始,则每两集1册,如第四十四集的封面印着“第四十四集 第四十五集(合订本)”。因此,“宇光版”的119集《射雕英雄传》,其实只有81册。

第二,每册的页数并不一样,收录的连载内容也不稳定。如:第一集36页,收录第一天到第十九天的内容。第四十三集20页,收录了10天的内容。有趣的是,接下来的第四十四集与第四十五集的合订本,合共20页,也同样收录了10天的连载内容,并没有因为是“合集”而增加页数与内容。之后各册合集,有18页的,有16页的(通常每2页相当于报纸上1天连载的内容),一直到第九十八、九十九集的合集开始,才每本14页,每本收录7天的内容。也就是说,张圭阳所说的“每七天出一本”的情况,只有“宇光版”的第九十八到第一一七集,前后合共10册而已(第一一八与第一一九集的合集只有8页,收录最后4天的内容)。

“爬头本”的出现使金庸小说盗版的问题愈来愈严重:读者最先买到的竟然是盗版书。盗版猖獗轻则影响金庸正版小说销路,重则影响小说与作者的声名——由于“爬头本”只求快而不求准确,缺乏严谨校对的工序,错漏百出。金庸意识到,传统的“正版书”出版模式已经不能遏止日趋严重的盗版风气,因此,他的小说的出版与市场运作必须求变。

金庸创办《明报》,也同时为其小说的出版模式迎来了转变契机。

2.《明报》创刊以后

20世纪五六十年代,版权法还不够完备,知识产权尚未得到充分保障,以致盗版充斥市场。这个时候打击盗版,不能靠“律法”,只能靠“方法”。金庸用了一个看似简单但又非常特别的方法,就是跟盗版商比“快”。《射雕英雄传》之所以盗版横行,最大的原因是三育图书文具公司出版的正版《射雕英雄传》,由于须经金庸稍作修订,排版与校对需时,以致让不讲质量的盗版商有机可乘。盗版商抓住了读者想赶快看到金庸小说的心理(并非每位读者每天都能够买报纸来看),每两到三个星期便抢先出版小说单行本。所以,要解决“爬头本”的祸患,方法就是抢在“爬头本”之前出版更“爬头”的单行本。

(1)正版小说:普及本

从《神雕侠侣》开始,金庸请出版社“配合”,推出“普及本”(参见图2)的正版金庸小说:每七天出版一本。而且,为了彻底杜绝盗版,金庸更重要的安排是:连载到第七天的当天,同时出版单行本。也就是说,金庸除了把稿子交给报社,还把稿子交给出版社。出版社不是等到连载后再根据报上的文字来排版,而是在这之前就已经拿到了稿子,早已经排好版并把书印刷好,等到第七天时便将小说随报纸推向市场。如此一来,那些没有预先拿到稿子的盗版商只能根据报上的连载来排版,永远比不上正版的速度了。

金庸在《明报》上连载的《神雕侠侣》每天约1400字,七天就是约10000字。以当时的版式计算,每页15行,每行38字,10000字的内容,约可排18页。然而,18页一本书略嫌单薄,因此,必须想办法把本子变厚:

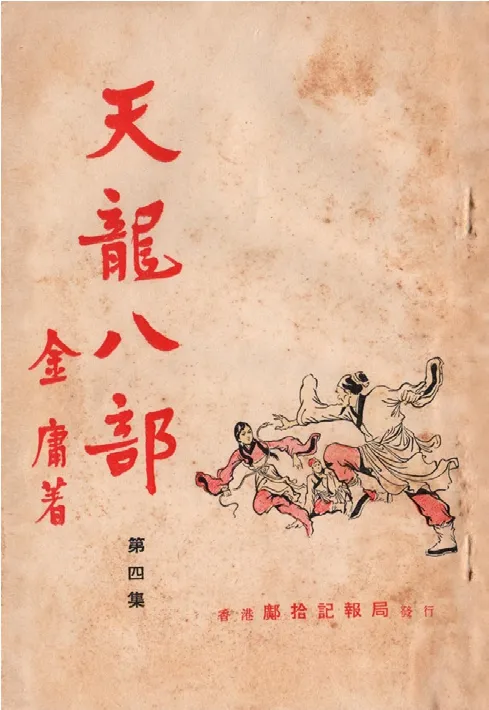

图2 《天龙八部》普及本

为了让读者买书时不会觉得小说过于“单薄”,普及版还收录了原刊载于报纸上的云君插图,在插图下以横排的模式再节录原文,一个星期七张图,每图一页,如此一来,普及本又多了七页。内页第一页有书名、作者名、集数、出版社(或发行公司)名称,以及一张图,其实就是标题页重排。背面第二页是广告,早期是《明报》的广告,后来是《武侠与历史》(也是明报刊物)的广告。然而,连正文、插图、封面内页在内,也只有二十七页而已,于是又加入空白页五页,合共三十二页拼成一册。《神雕侠侣》之后,金庸小说愈来愈受欢迎,这五页空白页,就变成了广告,推广金庸及其他作家的武侠小说。[1]

(2)正版小说:合订本

除了普及本,还有合订本:

普及版每个星期出,每本港币三毛,以当时港人的消费能力来说,并非人人买得起。因此,金庸在构思推出普及版的同时,又构思推出“普及版的厚本”,也就是合订本。这种版本结集普及本而成,每四本普及本结合为一册合订本,订价八角。邝拾记又称这种版本为“单行本”;在《倚天屠龙记》普及版的广告里,介绍《鸳鸯刀》、《白马啸西风》时说“单行本业经出版发行……每册订价八角”。……[1]

一般来说,每本单行本包含4集普及本的内容,但也有例外,如《笑傲江湖》没有出过普及本,所以不是结集普及本而来的。又如《白马啸西风》,普及本有9册,单行本有2册,第一集四回,第二集五回。

单行本与普及本一样,是为了对抗“爬头本”而出现的。前述普及本每七天一本,出版的那天与七天最后一天的连载同步。单行本也出版得很“快”,在每四本普及本最后一本出来后的两天到三天就出版。如《倚天屠龙记》的普及版第四十五集在1962年5月15日出版,第四十六集在5月22日出版,第四十七集在5月29日出版,第四十八集在6月5日出版,而结合第四十五到四十八集的单行本第十二集,则在6月8日出版。[1]

至此,金庸小说的连载与出版,可以满足读者的三种需要,报纸可以供读者每天追看;想要累积到一定篇幅而一气呵成的,可以选“普及本”;至于合订本,由于属厚本,更便于收藏。

金庸小说这种一天、一周、一个月的出版方式,确实收到了功效,至少在此后的10年间(从1959年到1969年),盗版几近绝迹。

(二)“异国多边”与“连环绵密”的小说连载方式

众所周知,金庸小说是先在报纸或杂志上连载,再出版书刊(单行本、普及本、合订本)。不过,到底如何连载、在哪儿连载,又可以从两个角度来了解。

第一,除了在香港的报纸连载外,金庸小说还同时在东南亚其他国家的华文报纸上连载。1995年,明河社在星马等地推出东南亚版《金庸作品集》(修订版)(以下简称“东南亚版”),在“东南亚版”的序文中,金庸忆述了旧版小说当年在东南亚连载的情况:

《射雕英雄传》在《香港商报》上连载不久,就引起泰国华人读者的注意,首先是在曼谷,有人在咖啡馆、茶棚和街头讲述《射雕》的故事,得到听众欢迎,有人剪了香港报上发表的连载小说,印成小册子发售,销路居然很不错。……跟着出现了一种有趣的现象,曼谷方面委托在香港的朋友每天早晨将报上连载的《射雕》内容用电报拍到曼谷去,作种种使用。……

后来曼谷的《星暹日报》、《世界日报》正式连续转载。《世界日报》总编辑饶迪华兄是我在重庆读书时的大学前辈同学,他安排付给转载稿酬,但要求提早几天寄稿,以便抢在其他华文报纸之前发表……

在与南洋文化界、新闻界的交往中,结识了《南洋商报》总编辑兼总经理施祖贤先生,他要求转载《神雕侠侣》,同样要求提早交稿,结果,新马两地的读者比香港《明报》的读者还更早一天读到《神雕》。因此《神雕》的首载地是新加坡而不是香港。

《神雕》写完后,在马来西亚柔佛新山出版《新生日报》的梁润之先生和潘洁夫先生殷殷邀请,要求转载续写的《倚天屠龙记》。一来他们态度诚挚,二来中间有好友极力推介,于是《倚天》在《新生日报》连载。刊完后,此后的几部长篇小说《侠客行》、《天龙八部》等又回到《南洋商报》刊载。……

这时候西贡、金边的报纸开始转载《笑傲江湖》,金边的版权是魏智勇先生接洽的,也包括了寮国报纸的转载……。《笑傲江湖》在西贡有一些轰动的效果,一时共有十三家华文报纸、两家法文报纸、几家越文报纸共同连载。……在古晋方面,通过我大学的同班同学黄子平学兄的中介,我几部小说在当地《诗华日报》连载。[3]

国家图书馆藏有大量东南亚报纸,至少有6种华文报纸,仍然可以看到当时连载的旧版金庸小说(共9种),见表1。[4]

表1 国家图书馆藏东南亚报纸上的金庸小说连载

这种“多边”同时连载的方式,正好解释了金庸小说为什么能够在那么短的时间内,由香港这个弹丸之地迅速传遍华人社会,因为发展到后来,根本不是从香港传出去,而是多个地方同时刊载。

金庸看到自己的小说不独吸引香港读者,还广受海内外华人欢迎,因此,除了在现有的华文报纸上连载小说外,他也在海外办报,同时在报上连载小说。新加坡的《新明日报》就是他参与发起的:

一九六七年三月十八日,《明报》与新加坡的梁介福药业创办人梁润之合股创办《新明日报》,意即“新加坡的《明报》”。《新明日报》先在新加坡正式面世,四月八日又在吉隆坡出版;最初两地使用同一版本,一九六八年十二月十六日起各自排版印刷及发行,分为新加坡《新明日报》和马来西亚《新明日报》。[5]107

在“东南亚版”的序文中,金庸也这样说:

我们决定合办一份报纸,本来想叫《新加坡明报》和《马来西亚明报》,几番商议之后,我们接受李炯才先生(当时他任新加坡文化部部长)的建议,将这份报纸命名为《新明日报》,最初是在新加坡出版,后来星马分别独立,《新明日报》也分为星、马两版,梁润之先生担任董事长,我任副董事长兼社长,请香港《明报》的总编辑潘粤生先生去新加坡任总编辑。[3]1

《新明日报》后来连载了旧版的《笑傲江湖》与《鹿鼎记》,1972年以后,也连载修订版的金庸小说。

第二,金庸小说还用了“连环”的连载方式,这就要从《武侠与历史》这本杂志谈起了。吴贵龙说:

金庸为了增加报纸收入,又创办了《明报》附属刊物、小说杂志《武侠与历史》旬刊。[5]8

现在看到的《武侠与历史》第二期,是在1960年1月21日出版。《武侠与历史》是十日刊,则第一期当在1960年1月11日前后出版。

众所周知,15部金庸小说中,有两部不是在报纸上而是在杂志上连载的,①近年又有一说,谓《鸳鸯刀》是先在《武侠与历史》上连载,后才在《明报》上连载。如杨晓斌就认为:“在《飞狐》连载的过程中,第37期至40期,穿插了4期的《鸳鸯刀》连载,时间为1961年1月11日至1961年2月11日,刚好一个月,《鸳鸯刀》与《飞狐》一样,也是首载。”(杨晓斌:《纸醉金迷——金庸武侠大系》,(台北)远流出版事业股份有限公司2019年版,第73页)这种看法不独杨晓斌所有,坊间也有读者曾经提出。他们的论点基于现存可考的文献资料:《鸳鸯刀》在《武侠与历史》第37期(1961年1月11日)开始连载,而首次在《明报》连载的日期则是1961年5月1日。两种文献的日期明明可考,本无可质疑。不过,笔者认为,把《鸳鸯刀》的首发刊物定在《武侠与历史》而非《明报》,并不符合金庸连载小说的习惯做法。因此,并不采用这种说法。至于为何《武侠与历史》上连载的日期比《明报》早,笔者也提出了另外一种看法,参见邝启东、邱健恩:《〈鸳鸯刀〉在哪里首次连载——金庸小说文献考论之一》,《城市文艺》2019年第98期。一是《飞狐外传》,在金庸创办的武侠小说杂志《武侠与历史》上连载。二是《素心剑》(也就是《连城诀》),在《东南亚周刊》上连载(见图3),而《东南亚周刊》则是随《明报》与《南洋商报》附送的。

图3 金庸同时在香港与新加坡的《东南亚周刊》中连载的《素心剑》

不过,“有两部不是在报纸上而是在杂志上连载”的说法其实不太严谨,因为,金庸部分小说如《倚天屠龙记》《天龙八部》,除了在《明报》上连载外,还会在《武侠与历史》上连载,而且几乎是同时间连载的,[6]只是《明报》每天连载,字数较少,《武侠与历史》每十天连载一次,字数较多。

这种“连环”连载与出版的方式,为读者提供了更多选择。读者错过了每天出版的报纸,如果要看金庸小说,可以选择每七天出版的普及本,也可以选择每十天出版的《武侠与历史》,更可以选择每二十八天出版一册的合订本。

总括而言,在旧版的时代,金庸或主动或被动地建立了一套市场化的连载与出版方式:在东南亚,金庸小说在南洋多国的华文报纸上同时连载;而在香港,则通过“比快更快”的出版方式与“连环绵密”的连载方式,让小说能够有效地传播到读者跟前。加上盗版书的“助攻”,从而产生了第一波波澜壮阔的阅读效应。

二、自力轮回、他力转生:文字与跨媒介下的金庸小说市场

金庸小说面世六十多年来,除了通过“自力轮回”方式多次修订小说,提升小说文学价值,并让不同的人对小说有更多的接触外,还使用“他力转生”的方式,把小说故事从文字摇身一变为不同的符号,让更多的人以不同方式“阅读”金庸。这六十多年来,金庸小说为各种文化与流行文化活动提供了取之不尽的素材,无论是正式授权的,还是民间侵权(或只盗取意念)的,都各自努力地在所擅长与有兴趣的场域内,或以图画,或以音乐,或以影像,甚至其他符号与渠道,解读与诠释金庸小说,共同参与,从而建造出金庸小说的大娱乐世界。

(一)“生生不息”的小说“创作”与出版

金庸创作武侠小说可以分为三个时期:1955——1972年是旧版时期;从1970年开始全面修订小说(见图4),并出版《金庸作品集》,属修订版时期;1999年以后,又用了8年时间增订改写,而成新修版。

图4 《明报晚报》上连载的修订后的金庸小说

修订版出来后,随着时代往前推移,旧版小说不再出版而逐渐走入历史。本来,新修版出来后,金庸也是有意以此取代修订版,但由于修订版在市场上“活动”的时间最长,影响也最大,因此,在读者的反对下,金庸做了一个大胆的决定,就是仍然出版修订版;如此一来,市场上便同时有两种金庸小说:修订版与新修版。同一批小说人物却在不同的版本中搬演稍稍不同的故事与情节,像平行时空,随读者选择。读者可以只选择一个版本,也可以在满足一版之余,再去探索另一个版本的金庸世界。金庸多次修改小说,并且允许不同版本并列于世,为小说市场缔造了奇特的现象,也让金庸小说的出版与研究成为了话题。

除了内容不同的版本外,还有印刷不同的版本。同一个版本的金庸小说,也有不同的印刷与装订样式。台湾远流出版社出版的《金庸作品集》有典藏版、平装版与文库版。2000年,为配合电玩《神雕侠侣》,更有“e世代版”(只有《神雕侠侣》)。即或是平装版,台湾的远流出版社早期有“白皮版”(与在这之前的“远景白版”相若),后来又有“黄皮版”。由于盗版猖獗,远流出版社后来又改版,以台湾故宫典藏的元朝黄公望《富春山居图》为新版封面而推出“花皮版”。“文库版”方面,早期有“蓝皮版”,之后有“绿皮版”,以及“花皮版”。①本文谈到台湾金庸小说各种版本时所提到的“XX版”,都是用台湾坊间通用的名称。这些名称通常以封面的特色命名,如“白皮版”指书脊处为白色,“黄皮版”指书脊处为黄色,“蓝皮版”与“绿皮版”则因封面的主要色调命名。有关台湾与大陆出版的修订版、新修版金庸小说各种版本,可参见杨晓斌:《纸醉金迷——金庸武侠大系》,(台北)远流出版事业股份有限公司2019年版。

新修版除了“软精版”②软精版,印刷上新用词。“精装版”一般为“硬皮封面”书,而“软精版”所用的封面比一般普通版的封面厚,不容易拗折,但又不如精装版的硬皮书厚。与“文库版”外,也有“大字版”。“典藏版”供金迷收藏,“平装版”供一般阅读,“文库版”方便读者随身携带,“大字版”专为银发族而设,“e世代版”则用来吸引《神雕侠侣》电玩玩家,让他们也成为小说的读者。

大陆方面,先后有三个出版社获得授权出版金庸小说,先是生活·读书·新知三联书店有“平装版”与“袖珍版”;广州出版社后来取得版权,又出版了“平装版”与“口袋本”;朗声出版社的版本最多,诸如“平装版”(新修版)、“彩图珍藏版”(新修版)、“怀旧版”(修订版)、“文库版”(新修版)、“怀旧平装版”(修订版)、“新修平装版”,以及“宣纸线装版”(新修版)等。除了修订版与新修版两大系统内容不同外,同一系列内各版的差异只是封面与装帧方式不同。各版金庸小说的出现,代表着小说的市场功能有所转变,不只是单纯的文字阅读,还满足了不同金迷的收藏需求。

(二)“源源不绝”的金庸小说多元媒介

笔者在《从金庸小说到金庸小说现象》一文中指出:

“他力转生”,指小说不单以文字传播,还透过不同载体来展示。这些载体包括电影、电视、广播剧、漫画、音乐、舞蹈、桌游、电玩、公仔等娱乐与艺术的形式,以至种种周边,甚至是独立创作的特色商品。金庸小说的人物造型、情节场景,也就因此以“二次创作”甚至“N次创作”方式,结合不同“改编人”的创作心灵,注入活水,重新塑造成适合不同时代不同年龄以至不同喜好偏爱的“读者”。而所谓“读者”,也已经不只是“阅读文字的人”,而可以是电影、电视观众、电台广播听众、漫画读者、艺术观赏者、电玩、桌游玩家,甚至是收藏家,而阅读行为也可以是聆听、参与、购买、收藏等等。金庸小说,已经不再只是小说,而是一个能够涵容百川的流行文化主题、现象。[7]

回顾过去金庸的大娱乐世界,不难发现,跨越文字后的金庸小说,可以分为四大范畴:表演、图像、游戏、实物,而每个范畴中,又各自包含了三个小类:

01 表演:影视(电影、电视)、说唱(影视歌曲、交响乐)、肢体(舞蹈、杂技)

02 图像:插图(连载与单行本小说插图)、漫画(漫画、动画)、画作(独立艺术画作)

03 游戏:电玩(单机版游戏、在线游戏、手游)、扑克、桌游

04 实物:模型(人偶、兵器)、用具(钱包、衣服、文具)、精品(景品摆设)①以上分类并不十分严谨,但基本上已经可以涵盖金庸小说的转生轨迹。

金庸小说文化累积了多年的成果,具备五花八门的成品,由此,汇聚各项成果,让成果纷列并陈的展览应运而生。1998年,台湾的汉学研究中心、《中国时报·人间》与远流出版事业股份有限公司联合主办了“金庸小说国际学术研讨会”,并举办了“侠者风貌金庸小说版本展”,展出了部分台湾版的金庸小说,以及从香港影印的连载版小说。2009年,香港中文大学专业进修学院举办了全港首个“金庸小说版本展”,展示连载了旧版金庸小说的《明报》《东南亚周刊》《武侠与历史》以及各种正版、盗版旧版小说与金庸小说漫画。2015年与2016年,香港书展中也举办了与金庸相关的小展。2017年,香港文化博物馆设置“金庸馆”。2018年末与2019年,台湾也先后举办了多个以金庸为题的展览(见图5)。

金庸小说源源不绝地转生成为跨越文字的载体,从发展轨迹来看,又可以归纳为四大方向:从文字到形相、从无声到有声、从平面到立体、从单向到互动。②本部分提到的四大发展方向,乃依据邱健恩《一人有一个金庸》(《香港作家》2014年第3期,第4——11页)扩充而来。

图5 2018年远流出版社在“华山论剑”展中出版的《导览手册》

1.从文字到形相

所谓“形相”,就是指把原来只能寄存在头脑中的想象世界,或化为图像,或化为影像展示人前。最晚到1958年(《书剑恩仇录》面世后的第三年),金庸小说便有“转生”作品出现:一方面,制片商把金庸小说拍成电影;与此同时,漫画家也把小说画成连环画。

峨嵋影片公司成立于1958年,为香港首家以拍摄武侠片为主的电影制作公司。从1958年到1965年,共拍了8部金庸小说,合共19部电影。[5]118-1191976年,香港首播电视史上第一套金庸剧《射雕英雄传》,接下来的电视剧《神雕侠侣》也大受好评,吸引了许多观众,影响所及,“无线电视”继而开拍及播放电视剧《书剑恩仇录》(1976)与《倚天屠龙记》(1977)。自此以后开启长达20年的金庸剧时代。20世纪80年代,台湾也开始拍摄金庸小说电视剧。2000年以后,大陆“接手”开拍金庸剧,历久不衰。截至2019年6月为止,以金庸小说为题的相关影视作品已超过150种。[8]

此外,与电影同时投入金庸小说改编市场的还有漫画家。早在20世纪50年代末,香港漫画家伍寄萍、钱塘江,都曾把《书剑恩仇录》改编为漫画。踏入60年代,金庸小说的漫画事业更是蓬勃发展,光是60年代,海峡两岸暨香港、澳门,合共就有20种金庸小说的漫画,而截至2019年6月,以金庸小说为题的漫画已经超过110种。①邱健恩:《他力复转生:50到80年代金庸小说漫画发展述略》,第二届中国现当代通俗文学暨武侠文学研究学术研讨会会议论文,2017年9月。相关内容可参见本文作者于2019年7月由台北远流出版事业股份有限公司出版的新书《漫笔金心——金庸小说漫画大系》。

除了影视与漫画,还有发挥了更多想象的舞蹈作品。香港舞蹈团先后三次搬演金庸小说舞剧《笑傲江湖》(2007)、《雪山飞狐》(2008)与《神雕侠侣》(2009);大陆方面,则有芭蕾舞《神雕侠侣》(2008)、舞剧《射雕英雄传》(2014)等。此外,还有舞台剧:2011年,台湾上演武侠歌剧《倚天屠龙记之六大门派围攻光明顶》。而在此之前,香港也有金庸的话剧表演:

香港的舞台剧亦曾演出金庸小说,香港话剧团于上世纪八十年代初便曾公演话剧《乔峰》和《雪山飞狐》,前者就是改编自小说《天龙八部》。此外,二十年前湾仔剧团曾演出《鹿鼎记》。[9]

其他表演还包括昆曲与杂技,如香港京昆剧场的京剧《神雕侠侣》(2001),以及广州市杂技艺术剧院的武侠杂技剧《笑傲江湖》②2016年首演。。

不同的改编者努力不懈地诠释金庸小说,既拓展了金庸小说的市场,让金庸小说能够接触文字世界以外的“读者”,另一方面,也为不同时代不同载体受众中的“金庸迷”建构了属于他们年代的金庸小说世界。

2.从无声到有声

“有声”指音乐与伴随音乐而来的歌词,以及其他说唱表演。台湾音乐家黄辅棠用28年时间创作了《神雕侠侣交响乐》,是金庸小说“他力转生”的突破。离开了视觉符号,《神雕侠侣交响乐》以纯音乐谱奏出另一个境界的金庸世界。

除了交响乐,历年以来的金庸小说电影、电视剧,都会配上主题曲、插曲。作曲、作词人仿佛是二度创作,以有限篇幅的曲词捕捉小说(电视、电影)的主题与情感,像精华版一样建构出心里的金庸小说世界,也让金庸小说的市场变得更庞大:从“阅读文字”延伸到“演唱文字”,以电视歌曲为主题的商品(唱片、CD)应市场需要而出现。从早期收录了金庸电视剧主题曲与插曲的佳艺电视主题曲合集(金庸电视剧歌曲只占几首),到后来收录单一金庸剧主题曲与所有插曲的唱片(如郑少秋、汪明荃主唱的《书剑恩仇录》),后来又有以金庸剧歌曲为主要卖点的唱片(如关正杰的《天龙八部》,罗文、甄妮的《射雕英雄传》),到最后又有专门收录不同金庸电视剧歌曲的合集(如朗声图书公司的《侠风甲子——金庸作品集官方原创主题曲专辑》)。这些年来的金庸电视剧在大陆、港、台三地轮流播映,即使是同一部电视剧在不同地区播放时,也会配上不同的主题曲与插曲,累计已达百首之数。一曲一金庸,共同建构出另一个金庸小说市场——文字以外的金庸音乐天地。

四十多年来,不同的作词人在填写金庸电视剧的歌词时,以自己对小说的理解与体会,在特定的时空环境中,通过歌词重新诠释小说的主题。如2003年刘德华为《神雕侠侣》动画主题曲填词的《真爱是苦味》,以第一人称的角度写杨过对小龙女的另一种感觉,歌词开首便是“有时我亦痛恨你,竟将爱情置死地”。与其他填词人不同的是,刘德华扮演过《神雕侠侣》中的杨过,曾投入杨过的角色,以杨过的身份去看待那苦等16年的岁月。世人眼中的杨过怀有至死不渝的深情,但刘德华眼中的杨过在漫长的等待中,除了缅怀与思念,也有抱怨与不快。因着刘德华,金庸小说的读者能够更立体地体会杨过的心情。

金庸小说还与传统说唱文学结合:“2007年苏州评弹艺术家邢晏之、邢晏春将《雪山飞狐》、《天龙八部》先后改编为评弹,在电台播出。”①姜舜源:《紫荆特刊:金庸图录》,见(香港)《紫荆》2009年,第95——96页。

3.从平面到实体

“实体”指实物。几乎每一个喜欢金庸小说的人,都曾经幻想小说中的人和事可以在现实世界中出现。电视电影固然可以是虚构世界的某种现世呈现,但拿在手上的实物更是可以捉得到摸得着的最真实的经验。曾经有过一段时期,香港漫画在武侠漫画之外推出周边商品,锋利的倚天剑、屠龙刀,诡异的金蛇剑,来自波斯的圣火令,一代盖世剑客的玄铁剑,甚至是号令天下群丐的打狗棒,都被制作成约6.7厘米到133.3厘米(实物原大)的实物。平面上的文字与图画一旦变为实体时,满足了读者想象,以最真实的方式呈现在他们眼前。

除了兵器,漫画商、电玩商,还有“个体户”分别“制造”了各式各样的实物:像印上“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”对联的书包、胡椒粉罐和盐罐、银器吊饰、信用卡,印上各种金庸小说名称或小说人物的年历、钱包、手表、扑克牌、电话卡、鼠标垫、笔插、笔记本、书签、厕纸、抱枕、雨衣、T恤、手机壳、茶杯和咖啡杯,还有金庸漫画人物实体化的公仔。

2015年,民间发起众筹,推出“金庸92岁寿辰公益众筹珍藏精品”(一组五款,参见图6),从金庸小说的众兵器中挑选了打狗棒、金蛇剑、玄铁剑、倚天剑、屠龙刀,以电视剧中的兵器造型为样本,制作长约20厘米的小兵器,并配上场景,成为供读者欣赏的摆设景品。

这些印上与金庸小说相关“讯息”的物事或把小说“实体化”的商品,其价值不在于对象本身的使用功能(有些甚至不能使用),而在于显示“金迷”对金庸小说、金庸文化的喜爱,也从而建构出小说以外的商品市场,为“金迷”这个族群提供了身份认同的凭借。

4.从单向到互动

图6 2015年为金庸92岁寿辰而推出的众筹景品

“互动”指参与。在众多金庸小说的“副”产品中,桌游与电玩最能凸显“互动”的功能。桌游指纸牌游戏,参与游戏的人近乎角色扮演,拥有金庸小说人物的个性与能力,既有门派,又可以使用小说中的武功、器物,通过纸牌对战,重新诠释小说人物,更新情节。玩纸牌的人,就是小说的建构者,可以任意改动小说里的人物,营造出新的金庸江湖(见图7)。

图7 2014年香港栢龙玩具公司推出的《武侠传说TCG》桌游部分照片

电玩则是另外一种“参与”。早在2002年,龚鹏程在《E世代的金庸——金庸小说在网络和电子游戏上的表现》一文中已经提出,新一代年轻人有的是“世俗化的价值与感性”,而这种“流俗”的价值观,会在电玩中显示出来。最明显的莫过于人物形象的设计。金庸小说中的插画与“现在电玩版所呈现的甜美感,迥然异趣”。电玩的对象是年轻人,游戏开发商为取得年轻人的接受,在人物造型与角色功能的设计上,建构出另外一种属于年轻人的虚构的金庸小说世界。电玩中这些金庸小说人物样子甜美,“符合少男少女梦幻时期的审美口味的,与少女漫画、人物图卡有相似的风格”。[10]也就是这个缘故,以电玩为主题的金庸小说市场,不只是小说的延伸,还渗透了更多现代文化元素,以青少年为主要目标消费人群。

三、“层层相扣”的金庸小说多元媒介市场模式

金庸小说是流行文学,以流行文化的市场模式生存。当代流行文化商业行为讲求多元的周边商品。金庸小说衍生为各种流行文化载体时,生产商为了刺激潜在顾客的购买欲,往往同时制作各种周边商品,这些周边商品“层层相扣”,从而形成大大小小的周边“结界”,一方面吸引了不同喜好的顾客;另一方面,如果结界愈大,结界下的各种顾客愈会容易受吸引,不但只购买原喜好的产品,甚至会购买同一结界下其他类型的周边商品。现以2003年的《神雕侠侣》动漫画为例,说明金庸小说如何在流行文化市场中建构结界。①本文所述的《神雕侠侣》动画结界,专指当年的香港市场而言。最原始的“市场背景”为:

衍生/改编:《神雕侠侣》(小说)→《神雕侠侣》(动画)

制作公司采取多管齐下的方式制作《神雕侠侣》动画的周边商品:

1 公仔:又分“可动人形”(一组四个,每个高约20厘米)与“盒玩公仔”(一组四个,每个高约8厘米)两类。

2 桌游:集换式对战卡。

3 VCD:共三盒,每盒附送一张特别版的对战卡。

4 汽水:与便利商店合作,在推广期内,便利店的顾客如要购买汽水,会附送特别版的汽水杯(印上《神雕侠侣》动画彩图)。另有赠品:每杯汽水赠送《神雕侠侣》(动画)小贴纸一张(有约八款贴纸)。此外,更送出限量的贴纸册。

动画以小朋友与年轻人为主要对象,因此不需在报纸上大卖广告,从游戏、玩具、饮食与收藏四方面来推广,而且,彼此层层相扣。VCD中有特别版的对战,让观众在观看动画之余,也提供另外一种“参与”的方式:玩桌游。而喝汽水又与收藏(贴纸)联系起来。汽水杯在喝过后会扔掉,贴纸却可以保留起来,甚至与同学互动交换,从而扩大市场,增进彼此联系。

“层层相扣”的市场模式在金庸小说漫画中更是常见的市场模式。黄玉郎1999年开始出版的《漫画神雕侠侣》周刊便是最佳见证。漫画制作了一系列周边商品:

1 《漫画神雕侠侣》主题曲(林心如主唱)。

2 《漫画神雕侠侣》年历卡。

3 小型兵器。

4 《漫画神雕侠侣》七绝图(小册子,用来介绍《射雕英雄传》的故事)。

黄玉郎的《漫画神雕侠侣》,活像是在向世人示范金庸小说市场可以有多“商业”。①以下有关黄玉郎《漫画神雕侠侣》的市场描述,取材自邱健恩刚刚出版的新书:《漫笔金心——金庸小说漫画大系》,(台北)远流出版事业股份有限公司2019年版。

在人设方面,黄玉郎找来当年最红火的林心如为漫画造型的原型人物,再为《神雕侠侣》制作主题曲《生死相许》,黄玉郎参与填词工作,林心如主唱。当时正值港漫兵器热潮,因此,在人设之余还要“兵设”,除了从《神雕侠侣》中找出可以商品化的兵器外,还“补充”从不见于小说中的兵器:东邪玉箫、西毒蛇杖、北丐打狗棒都是原著所有,再加上南帝“莲心剑”与中神通“重阳宝剑”,五绝于是有了专属的武器。

独孤求败的“玄铁剑”更成为全书周边的主打商品(见图8)。从不曾在书中出现的独孤求败被活化再加二次创作,《笑傲江湖》中的独孤九剑在《神雕侠侣》中变成了“求败九绝”:剑通灵、剑伤神、剑摧魂、剑锉骨、剑破脑、剑穿心、剑截脉、剑分筋、剑断肠,而每一剑是一把剑,所谓独孤九“剑”再不是九式剑法,而是九把不同颜色的玄铁剑(后来还推出可供存放九剑的剑架)。除了玄铁剑,还有“法王五轮”。小说中,金轮法王(新修版中叫金轮国师)其实共有“金、银、铜、铁、铅”五轮,过去从来无人问津的“银铜铁铅”四轮,在黄玉郎《漫画神雕侠侣》中终于有了出头之日,各有独特的造型,还配上专属名字:金轮极乐、银轮解空、铜轮雷音、铁轮普渡、铅轮禅定,制作成实物,再加上“藏轮宝匣”,一个木盒中装了五轮,供读者收藏。另外还有君子剑、淑女剑,连二线人物的配兵也推出兵器商品:公孙谷主金刀黑剑、丘处机赠予杨铁心与郭啸天的结义匕首、铁木真送给郭靖的虎头金刀、尼摩星用的九节灵蛇钢鞭,还有达尔巴的降魔金刚杵等。

图8 黄玉郎的《漫画神雕侠侣》随书附送小型兵器玄铁剑

黄玉郎不惜改动原著故事,以配合销售周边商品。如英雄大会上,霍都与达尔巴不是以折扇与降魔金刚杵与朱子柳、泗水渔隐对决,而是使用法王五轮的“铜铁铅”三轮,这是为销售即将推出的法王五轮兵器而改动剧情,让法王五轮上战场,有了正式的舞台,读者认识了,商品才能为市场接受。但如此一来,霍都没有了扇子,朱子柳便写不出“尔乃蛮夷”四字。

四、结语:金庸小说市场模式的意义

文学与流行作品通常有着两种截然不同的“生存”模式。

文学的生存模式在于“诠释”。伟大的文学作品都能够跨越时间,与一代又一代的读者接触,而读者又依据个人素养与时代精神诠释作品。从两汉到清代,士人都把“诗三百”视为经,当中蕴含儒家不变的常道。当代则把《诗经·国风》视为民间文学,从一首首民歌中获得的不再是微言大义,而是前人质朴真挚的情感。金庸小说是当代名著,尽管发源于流行文化,却又有着文学的特质。也因此,读者从中领受的,人人各异。《神雕侠侣》可以是反映各种人间情爱的情书[11]41,也可以是写杨过如何登上武学巅峰的武林神话[12]。《倚天屠龙记》的主题可以是“反异族侵略、本族暴政”[13]的民族大义,也可以是“焚我残躯,怜我众生”[11]56的大爱精神,更可以是“男人间情义死生不渝”[14]的个人关系。

流行作品的生存模式在于“继承”。由于大部分流行作品都是类型“文学”,各自吸引对作品情有独钟的同好。“读者”(爱好者)是“迷”,从类型作品中得到满足是他们对这种类型或这个作品的共同向往。在这个前提下,即使原作者已死,接手生产的作者或团队都不能大改原作品的类型与特色,而只能继承原作品的基本精神。像日本儿童漫画《多啦A梦》,原作者藤子·F·不二雄离世后由他的弟子麦原伸太郎接手绘画大长篇,故事与角色都与原来相若,而不曾偏离。

金庸小说既是流行作品,也是文学作品,也因此,同时有着两类作品的市场模式与“生存”之道。从1958年开始,金庸开始授权不同载体的制作单位改编其作品。六十多年来,改编的作品不绝如缕。金庸只写了15部小说,却可以通过改编者而让小说不断衍生新作品。这是取材自流行文化的市场模式。这些衍生自新载体的流行作品,无论是否获得金庸正式授权,通常都依循了流行作品“继承”的生存模式,发扬原小说的基本精神:《射雕》重侠,《神雕》重情,《倚天》重义,《笑傲》洒脱,《天龙》执著,《鹿鼎》讽侠(当然,也有少数改动非常大的改编作品)。

然而,在衍生的过程中,改编者在继承之余又同时发挥了文学作品“诠释”的生存模式。《神雕侠侣》形容小龙女“秀美绝俗”“清丽秀雅”,面对这八个字,不同年代的改编者有不同的理解,从而发挥了创造力与想象力。如拍成电视剧、电影时,监制、导演的审美与理解不同,选角自不相同。而每一个改编者都是一个新的金庸,在继承原著的框架上,又衍生出既同且异的新金庸作品。于是,“金庸小说现象”的作者已经超越“金庸”本人,而扩大至任何一个改编的人,以及参与改编的人。“金庸”成了集合名词。

这六十多年来,金庸先后以“比快更快”与“异国多边、连环绵密”的出版与连载方式,不断扩大读者面,而金庸与转生载体的参与者,则采用“生生不息”“源源不绝”“层层相扣”的运作与生产方式——“生生不息”指不断修订,生产各版小说;“源源不绝”指不断转生不同载体,形成大娱乐市场;“层层相扣”则指衍生作品又运用跨媒介的衍生模式,把作品扩大,从而形成复杂而多元的市场模式。改编者在参与建构金庸小说市场的过程中,既运用了流行文化的“继承”模式,又运用文学阅读的“诠释”模式,从而建构出金庸小说的大娱乐文化市场。