科学家的呼声

关毅 (本刊特约记者)

近来,美国科技界人士纷纷表态反对美国政府打压外国科学家的行为。2019年8月21日,大约150名美国科研领军人物联合署名,反对美国政府和一些高校排挤、打压中国和华裔科学家,认为这种恐吓的气氛将让众多在美工作的杰出中国和华裔科学家离开美国,也向其他在美工作的外国科学家传递令人不安的信号。8月30日,美国哥伦比亚大学校长博林格在美国媒体发表文章指出,美国执法部门和情报部门鼓励美国学界以更严厉的手段监视出生在外国的学生和访问学者,尤其是中国人和华裔,这种做法背离了大学的使命。9月4日,美国60家科学、工程学和教育组织联名发表公开信,呼吁美国政府停止打压外国科研人员和阻碍国际科学合作的行为。信中说,美籍和外籍科学家对美国政府旨在“降低安全风险”的最新政策和做法表示担忧,认为这会损害科学事业。

多数膳食补充剂或无法预防心脏病很难证明其有益健康、延长寿命

美国科学家最近分析了大量临床试验结果,其中涉及24种不同干预措施,结果表明,几乎所有的维生素、矿物质和其他营养补充剂或饮食都不能延长寿命或预防心脏病。

虽然他们发现大多数补充剂或饮食不会带来任何伤害,但分析显示,低盐膳食、ω-3脂肪酸补充剂和叶酸补充剂可能对部分人群的健康有益。而钙加维生素D的补充剂甚至可能会略微增加中风风险。

这项分析结果发表在7月刊的《内科学年鉴》上。

美国疾病预防控制中心的调查显示,52%的美国人每天至少服用一种维生素或其他膳食/营养补充剂。但是,越来越多的研究显示,其中大部分补充剂都没有证据证明其有益健康。

“尽管人们在不断探索求证,但膳食补充剂确实不是什么灵丹妙药。”该研究资深作者、约翰斯·霍普金斯大学医学院预防心脏病学副主任兼Ciccarone心脏病预防中心医学副教授Erin D. Michos说,“人们应该专注于从有利于心脏健康的膳食中吸取营养,因为数据越来越多地表明,大多数健康成年人不需要服用补充剂。”

在这项研究中,研究人员使用了277项临床试验的数据,这些试验评估了16种维生素或其他补充剂,以及8种膳食与死亡或心脏疾病(包括冠心病、中风和心脏病发作)之间的关系。他们共纳入全球992 129名研究受试者的数据。

被评估的维生素和补充剂包括:抗氧化剂、β-胡萝卜素、维生素B复合物、多种维生素、硒、维生素A、维生素B3/烟酸、维生素B6、维生素C、维生素E、单独的维生素D、单独的钙、钙和维生素D联合补充、叶酸、铁和ω-3脂肪酸(鱼油)。

被评估的饮食包括:地中海饮食、低饱和脂肪(减少肉类和乳制品脂肪的摄入)饮食、改良的膳食脂肪摄入量(减少饱和脂肪摄入或用不饱和脂肪、碳水化合物代替卡路里)、低脂肪饮食、低盐饮食(健康人和高血压患者)、高α亚麻酸(ALA)饮食(坚果、种子和植物油)、高ω-6脂肪酸饮食(坚果、种子和植物油)。研究人员还按证据力度将每种干预措施与效果之间的关联度分为高度、中度、低度或极低度。

研究表明,大多数补充剂(包括多种维生素、硒、维生素A、维生素B6、维生素C、维生素E、单独的维生素D、单独的钙和铁)对死亡或心脏健康没有影响。

在对3 518名血压正常受试者进行低盐饮食干预的3项研究中,有79例死亡事件。研究人员表示,他们发现这些人的死亡风险降低了10%,并将该效果与该干预措施之间的关联度归类为中度。

在对3 680名高血压受试者进行低盐饮食干预的5项研究中,他们发现心脏病死亡风险降低了33%,因为在研究期间只有674例心脏病死亡事件。研究人员将该效果与该干预措施之间的关联度归类为中度。

有41项研究(共包含134 034名受试者)评估了ω-3脂肪酸补充剂的潜在影响。在该研究组中,有10 707人发生心脏病或中风等提示心脏疾病的事件。这些研究表明,与未服用补充剂的受试者相比,补充剂的使用导致心脏病发作风险降低8%、冠心病风险降低7%。研究人员将该效果与该干预措施之间的关联度归类为低度。

有25项研究(涉及25 580名健康受试者)的数据还显示,叶酸导致中风风险降低20%。大约877名受试者在试验期间发生中风。作者将该效果与该干预措施之间的关联度归类为低度。

这些研究表明,在中国人群中,叶酸补充具有最大的中风预防作用,因为中国的谷类和谷物不像美国那样富含叶酸。因此,在大多数人都通过饮食获得足够叶酸的地区可能不会出现这种明显的预防作用。

20项研究评估了钙加维生素D的复合补充剂。在42 072名研究受试者中,3 690人在试验期间发生中风,研究人员表示,总体而言,这意味着卒中风险增加了17%。该风险证据力度被评为中度。没有证据表明单独服用钙或维生素D有任何健康风险或益处。

天宫二号受控再入大气层

据中国载人航天工程办公室消息,天宫二号空间实验室已于北京时间2019年7月19日21时06分受控离轨并再入大气层,少量残骸落入南太平洋预定安全海域。天宫二号受控再入大气层,标志着中国载人航天工程空间实验室阶段全部任务圆满完成。

天宫二号空间实验室自2016年9月15日发射入轨以来,先后与神舟十一号载人飞船和天舟一号货运飞船完成4次交会对接,成功支持2名航天员在轨工作生活30天,突破掌握航天员中期驻留、推进剂在轨补加等一系列关键技术,并在超期服役的300多天里,完成多项拓展试验,为中国空间站研制建设和运营管理积累了重要经验。

作为我国第一个真正意义上的太空实验室,天宫二号共搭载14项约600 kg重的应用载荷,以及航天医学实验设备和在轨维修试验设备,开展60余项空间科学实验和技术试验,圆满完成各项既定任务,取得一大批具有国际领先水平和重大应用效益的成果。其中,天宫二号搭载的空间冷原子钟是国际上首台在轨运行的冷原子钟,根据在轨测试结果推算冷原子钟日稳定度达到7.2E-16;中欧联合研制的伽马暴偏振探测仪(POLAR)是国际首台宽视场、高效率的专用宇宙伽马射线暴偏振探测仪器,成功探测到55个宇宙伽马暴事例,为国际伽马暴联合探测作出了重要贡献。此外,天宫二号还搭载太空养蚕、双摆实验、水膜反应等3个香港中学生太空科技设计大赛获奖实验项目,取得了良好的社会效益。

据介绍,中国载人航天工程于1992年正式立项实施,按照“三步走”发展战略,经过20多年独立自主发展和接续奋斗,先后成功将11艘载人飞船、1艘货运飞船、1个目标飞行器、1个空间实验室送入太空,实现11名航天员共14人次太空飞行和安全返回,圆满完成第一步、第二步全部既定任务,为第三步建造中国人自己的载人空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题,奠定了坚实基础。2019年6月12日,中国载人航天工程办公室和联合国外空司,在维也纳联合发布第一批中国空间站空间应用国际合作项目定选结果,来自全球5大洲17个国家的9个项目成功入选,标志着中国载人航天工程迈出从独立自主发展到全球合作的重要一步。

两种埃博拉新药疗效显著可使患者存活率达到90%

两种治疗埃博拉病毒的药物在临床试验中被证明非常有效,研究人员将为刚果民主共和国感染埃博拉病毒的任何患者提供相关治疗。过去1年,该国已有近1 900人死于埃博拉病毒。

研究表明,在感染埃博拉病毒后不久——此时血液中的病毒水平较低,接受任意一种药物治疗的患者的存活率可达90%。

“这真是个好消息。”这项实验的研究人员、刚果民主共和国金沙萨市国家生物医学研究所(INRB)传染病研究员Sabue Mulangu说,“现在我们将能够向人们强调,如果他们能及早进入埃博拉治疗单位并接受这种治疗,90%以上的人就有望活下来。”

其中一种名为REGN-EB3的药物是由美国纽约州塔利敦的再生元制药公司研制的3种抗埃博拉单克隆抗体的混合物。第二种药物是mAB114,它是从一名1995年刚果民主共和国埃博拉幸存者的血液中提取的单一抗体,由美国国家过敏和传染病研究所(NIAID)开发。mAB114是一种单克隆抗体,可与埃博拉病毒的表面蛋白结合,阻断病毒蛋白与人类细胞受体结合。

在刚果民主共和国持续爆发的疫情中,已有2 800多人感染埃博拉病毒(图片来源:Jerome Delay/AP/Shutterstock)

世界卫生组织、INRB和NIAID在8月12日发表的一份联合声明中表示,在刚果民主共和国进行的史无前例的多药物临床试验中,这两种药物的表现都优于另外两种实验疗法。该研究招募的最初499名参与者的初步数据显示,接受REGN-EB3治疗的埃博拉患者有29 %死亡,而接受mAb114治疗的埃博拉患者有34 %死亡。

相比之下,接受抗病毒药物Remdesivir治疗的埃博拉患者则有53 %死亡,接受ZMapp治疗的埃博拉患者也有49 %死亡。ZMapp是一种抗体疗法,曾在2014—2016年西非爆发的埃博拉疫情中进行过测试。

埃博拉病毒的发现者之一、INRB所长Jean-Jacques Muyembe Tamfum表示,他希望这些研究结果能鼓励人们把生病的亲人带到埃博拉诊所接受治疗。世界卫生组织称,人们在发现感染的最初症状后,平均要等待5到6天才能到一家埃博拉中心寻求治疗。

目前,刚果民主共和国东部的疫情是有史以来第二严重的——超过2 800人感染了埃博拉病毒,其中近1 900人死亡。该地区的不信任和暴力阻碍了防止埃博拉病毒传播的努力。

这些药物的试验于2018年11月启动,一旦埃博拉中心附近遭遇袭击阻碍治疗或疫情结束,其独特的设计使得试验能够及时停止并重启。研究人员接下来将继续针对REGN-EB3和mAB114开展临床试验,继续比较这两种药物的疗效,并收集试验数据,同时希望获得监管部门的批准。

“我对这个看起来似乎不可能进行的临床试验感到敬畏。”再生元制药公司高级主管Sumathi Sivapalasingam表示,“在如此复杂的紧急情况下,该团队做到了这一点,并且数据质量仍然非常好。”

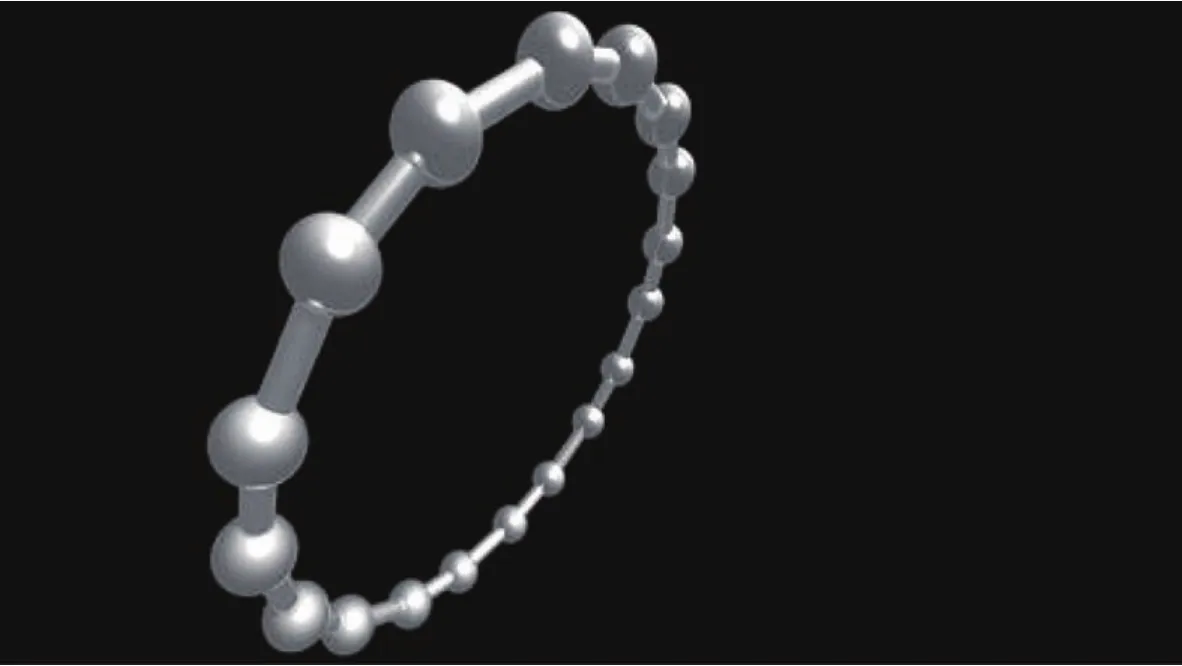

化学家首次成功合成纯碳环可用于研制电子和纳米器件新材料

在大多数化学家都已然放弃尝试很久之后,一个研究小组终于合成出第一个由18个原子组成的环状纯碳分子。

化学家从一个由碳和氧组成的三角形分子入手——他们用电流操纵来制造这个碳-18环。对这种被称为环碳的分子性质进行的初步研究表明,它具有半导体的功能,可以使类似的直碳链成为分子级电子元件。

日本大阪大学化学家Yoshito Tobe说,这是一项“绝对令人震惊的研究工作”,开辟了一个新的研究领域。“许多科学家,包括我自己,都试图捕获环碳并确定它们的分子结构,但却都是徒劳的。”Tobe说。

这项研究结果发表在2019年8月15日出版的美国《科学》杂志上。

纯碳有几种不同的形式,包括钻石、石墨和“纳米管”。元素的原子可以与自身形成各种构型的化学键,例如,每个原子都能以金字塔形状与4个相邻的原子结合,就像钻石一样;或者与3个相邻的原子结合,比如构成单原子厚度石墨烯薄片的六角形模式。(在块状石墨、碳纳米管和被称为富勒烯的球状分子中也发现了这种三键结构。)

然而碳也可以仅仅和附近的两个原子成键。长期以来,诺贝尔奖得主、纽约州伊萨卡市康奈尔大学化学家Roald Hoffmann等人认为,这将导致纯碳原子链的形成。每个原子可以在每一边形成一个双键——这意味着相邻的原子共用两个电子,或者在一边形成一个三键,在另一边形成一个单键。不同的研究团队已经尝试基于这种模式合成环或链。

但是英国牛津大学化学家Przemyslaw Gawel说,由于这种结构类型比石墨烯或金刚石具有更强的化学反应性,因此其稳定性较差,尤其是在弯曲时。

用原子力显微镜拍摄的碳-18分子的三维图像(图片来源:IBM)

合成稳定的链和环通常需要包含碳以外的元素。一些实验已经暗示在一个气体云中会产生全碳环,但还没有找到确凿的证据。

Gawel和他的合作者现在已经创造出了长期寻找的环状分子碳-18并进行了成像。

通过使用标准的“湿”化学方法,他的合作者、牛津大学化学家Lorel Scriven,首次合成的分子包括从环上脱落的有4个碳的正方形,同时正方形上附着有氧原子。随后,研究小组将他们的样本送到位于瑞士苏黎世的IBM实验室。在那里,合作者将氧—碳分子放在一层氯化钠上,并置于一个高真空室内。研究人员用电流(借助原子力显微镜,也可以使用扫描调谐显微镜)一次操作一个环,以去除多余的含氧部分。

经过反复试验,显微扫描显示了18个碳原子的结构。“我从没想过会看到这个。”Scriven说。

IBM的研究人员表示,18碳环有交替的三键和单键。对于碳-18到底具有这种结构,还是完全由双键构成,理论研究结果一直存在分歧。

研究人员认为,交替的化学键类型很有趣,因为它们被认为赋予了碳链和碳环以半导体的性质。研究结果表明,长而直的碳链也可能是半导体,Gawel说,这可能使它们在未来成为分子大小的晶体管的有用组件。

目前,研究人员正在研究碳-18的基本性质,他们一次只能生成一个分子。研究人员还将继续尝试其他可能有更多产量的技术。“迄今为止,这只是非常基础的研究。”Gawel说。

Hoffmann表示:“这项研究工作很漂亮。”不过他补充说,碳-18在脱离盐表面后是否稳定,以及它是否能比一次合成一个分子更有效,还有待进一步观察。

日本进行首例再编程干细胞角膜手术患者视力在术后有所改善

一名四十多岁的日本妇女成为世界上第一个用重新编程的干细胞修复角膜的人。

在8月29日举行的新闻发布会上,大阪大学眼科专家Kohji Nishida表示,这名妇女患有一种疾病,导致其修复角膜(覆盖并保护眼睛的一个透明层)的干细胞消失。这种情况会使患者视力模糊,并可能最终造成失明。

为了治疗这名妇女,Nishida说,他的团队利用诱导多能干(iPS)细胞制造出了角膜细胞的薄层。这些细胞是通过将来自捐赠者的成熟皮肤细胞重新编程为胚胎样状态得到的。它们之后可以转变成其他类型的细胞,例如角膜细胞。

iPS细胞是通过对成熟体细胞“重新编程”而培育出的干细胞,拥有与胚胎干细胞相似的分化潜力。与利用患者本人iPS细胞相比,用异体iPS细胞培育成组织细胞后再移植,所需费用和时间会大幅减少,因此相关研究在医学界备受关注。

Nishida说,自从一个月前接受移植以来,这名妇女的角膜依然很清晰,并且视力也有所改善。

目前,眼角膜受损或发生病变的患者通常使用已去世捐赠者的角膜组织进行治疗,但在日本,等待移植此类组织的患者的名单很长。

日本在批准iPS细胞的临床应用方面走在了世界前列。京都大学干细胞生物学家山中伸弥曾因这项研究获得了诺贝尔奖。

日本医生还曾使用iPS细胞在很多医疗领域进行了研究。

第一项试验是利用从iPS细胞中提取的视网膜细胞取代因与年龄相关的黄斑变性(AMD)而受损的眼组织。该试验于2014年启动,由神户日本理化学研究所发育生物学中心的Masayo Takahashi主持。最初报告说,AMD的治疗是安全的,尽管有报道称发生了不良反应。

透明的角膜保护眼睛免受伤害(图片来源:Ralph C. Eagle Jnr)

在2018年早些时候,大阪大学的一个研究小组有条件获批开展一项基于iPS细胞的试验,对局部缺血性心脏病展开研究。同年年底,京都大学宣布,该校研究人员开展了利用iPS细胞治疗帕金森氏症的临床试验,向一名患者脑部移植了由iPS细胞培养的神经祖细胞。这种疗法在全球尚属首次使用。

日本厚生劳动省批准Nishida对4名患者进行这种手术。他正在计划今年晚些时候实施下一例手术,并希望5年后能在诊所里进行这样的手术。

人体生理年龄首次成功逆转“年轻”2.5岁 亦恢复免疫系统

一项在美国加利福尼亚州进行的小型临床研究首次表明,逆转人体的表观遗传生物钟是可能的。表观遗传生物钟可用来测量一个人的生理年龄。

在为期1年的时间里,9名健康志愿者服用了3种常见药物——生长激素和两种糖尿病药物。通过分析人体基因组的标记,研究人员发现,这些受试者的平均生理年龄减少了2.5岁。与此同时,这些受试者的免疫系统也显示出恢复活力的迹象。

这个研究结果甚至让试验组织者感到惊讶。但是研究人员指出,这个发现只是初步的,因为试验规模很小,并且不包括一个对照组。

加利福尼亚大学洛杉矶分校遗传学家Steve Horvath进行了该项研究的表观遗传学分析。他说:“我本以为生物钟会慢下来,但不会发生逆转……这真是有点未来感。”

该研究结果于9月5日发表在《老化细胞》杂志上。

德国亚琛大学细胞生物学家Wolfgang Wagner说:“这可能有一定影响,但其结果并不是绝对可靠的,因为这项研究的规模很小,也没有得到很好的控制。”

表观遗传生物钟依赖于人体的表观基因组,其中包括标记脱氧核糖核酸(DNA)的化学修饰,例如甲基。这些标签的模式在人的一生中会发生变化,并反映一个人的生理年龄,而这个年龄可能落后或超过一个人的实际年龄。

科学家通过选择基因组中的DNA甲基化位点来构建表观遗传生物钟。在过去几年里,作为表观遗传学生物钟研究的先驱,Horvath已经开发了最精确的生物钟。

一个人的生理年龄可能会落后或超过他们的实际年龄(图片来源:Patrick McDermott)

而这项最新的试验主要是为了测试生长激素是否可以安全地用于人类胸腺组织的恢复。胸腺位于肺和胸骨之间的胸腔中,对于有效的免疫功能至关重要。

白血球在骨髓中产生,然后在胸腺中成熟——它们在那里变成特殊的T细胞,帮助身体对抗传染病和癌症。但在青春期之后,胸腺开始收缩,并逐渐被脂肪堵塞。

来自动物和一些人体研究的证据表明,生长激素能够刺激胸腺的再生。但这种激素也会引发糖尿病,因此该试验包括服用两种在鸡尾酒疗法中广泛使用的抗糖尿病药物——脱氢表雄酮(DHEA)和二甲双胍。

这项名为胸腺再生、免疫恢复和胰岛素缓解(TRIIM)的试验测试了9名年龄在51岁至65岁之间的白人男性。该项目由洛杉矶干预免疫公司首席科学官和联合创始人、免疫学家Gregory Fahy主持,并于2015年5月获得美国食品和药物管理局的批准。几个月后,它在加利福尼亚州帕洛阿尔托的斯坦福医学中心开始实施。

在TRIIM试验中,科学家从治疗期的受试者身上提取了血液样本。测试显示,每个人的血细胞计数都变得更有活力。研究人员还使用磁共振成像确定受试者在研究开始和结束时的胸腺组成。他们发现,在7名受试者中,堆积的脂肪已被再生的胸腺组织取代。

检查这些药物对受试者表观遗传生物钟的影响是后来才想到的。当Fahy找到Horvath想要进行一项分析时,临床研究已经完成。

Horvath使用4种不同的表观遗传生物钟评估每个人的生理年龄,结果表明,测试中的每个试验参与者的情况都有显著的逆转。

Horvath说:“这告诉我,这种疗法的生物学效应是强大的。”此外,他表示,更重要的是,在停止试验6个月后,这种效应在提供最终血样的6名参与者身上依然存在。

Horvath说:“我们可以跟踪每个人体内的变化,每个人的反应都非常强烈,所以我很乐观。”

如今,研究人员已经在测试二甲双胍预防与年龄相关常见疾病的潜力,如癌症和心脏病。Fahy说,鸡尾酒疗法中的3种药物可能通过独特的机制分别对生物衰老产生影响。

干预免疫公司正在计划进行一项更大的研究,将包括不同年龄段和种族,以及女性。

Fahy说,胸腺再生可能对免疫系统不活跃的人更有用,包括老年人。肺炎和其他传染病是造成70岁以上老人死亡的主要原因。

英国爱丁堡赫里奥特-瓦特大学癌症免疫学家Sam Palmer说,看到免疫细胞在血液中的扩张令人感到非常兴奋。这“不仅对传染病,而且通常来说,对癌症和整体老龄化都有巨大影响”。

世卫组织启动全球人类基因组编辑注册计划

世界卫生组织2019年8月29日宣布启动一项针对人类基因组编辑活动的全球性注册计划,旨在跟踪并规范人类基因组编辑研究进展。

世卫组织总干事谭德塞呼吁,在技术和伦理影响得到适当考虑之前,各国不应允许在人类临床应用中进行人类生殖细胞基因组编辑的任何进一步工作。

世卫组织一个18人专家咨询委员会29日宣布启动这个注册计划的第一阶段,使用世卫组织的国际临床试验注册平台(ICTRP),对体细胞和生殖细胞临床试验进行注册。

该委员会呼吁全球所有与人类基因组编辑相关的研发项目责任方登记有关试验。为确保注册管理机构的运作符合目的且充分透明,委员会表示将与利益攸关方广泛沟通,并可提供在线咨询和参与指导。

谭德塞在当天的委员会会议上表示,一些科学家已经宣布他们希望编辑胚胎基因组,这说明世卫组织相关工作十分重要和紧迫。他说,一些疾病曾被认为是无法治愈的,新的基因组编辑技术为患者战胜疾病带来了巨大希望,但新技术的某些用途也带来了独特和前所未有的道德、社会、监管及技术等方面的挑战。

2018年年底,世卫组织宣布将在未来两年内与利益攸关方广泛协商,制定一个强有力的人类基因组编辑国际治理框架。按计划,委员会未来两年内将与包括患者群体、民间团体、伦理学家、社会学家等在内的利益攸关方进行一系列面对面和网络磋商,就制定人类基因组编辑国际治理框架咨询意见。世卫组织强调,这一框架应具备可扩展、可持续的特点,并适用于国际、地区、国家及地方各个层面。

剖腹产婴儿携带医院病菌出生方式可改变微生物群

婴儿的出生方式对他们的微生物组,即寄生在身体中的微生物群落有着深远影响。

这是迄今为止对新生儿微生物组进行的规模最大的一项研究得出的结论,该研究提供了迄今为止最有力的证据,表明通过产道出生的婴儿携带的微生物与通过剖腹产出生的婴儿不同。

该研究发现,剖腹产新生儿往往缺乏健康儿童和成人体内存在的肠道菌株。相反,他们的肠道中经常含有医院常见的有害微生物。

这项研究分析了近600名英国新生儿,它并没有探究这些微生物差异是否会影响这些孩子日后的健康。但致病细菌的存在确实令人担忧。主持这项研究的欣克斯顿市韦康桑格研究所微生物学家Trevor Lawley这样表示。

这项研究发表于9月18日出版的《自然》杂志。Lawley说:“在这些孩子中,病原体的定植程度令人震惊。当我第一次看到这些数据时,我简直不敢相信它。”

此前的研究已经暗示,剖腹产婴儿无法从母亲那里获得一些细菌,而顺产婴儿却能够从母亲那里获得这些细菌。这一观察结果导致一些父母用阴道液体擦洗剖腹产出生的婴儿,以试图恢复任何缺失的微生物。但这种被称为阴道播种的做法存在争议,其安全性和有效性尚未得到证实。

Lawley说,以往研究的局限性,例如研究对象规模较小和样本有限,意味着尚不清楚婴儿出生方式是否会影响他们体内的微生物组。

Lawley的研究小组与伦敦和莱斯特的3家医院的助产士和医生合作,对从出生4天、7天和21天的596名婴儿(314名顺产婴儿和282名剖腹产婴儿)的粪便中发现的微生物DNA进行了采样和分析。

结果显示,婴儿肠道微生物群之间的差异非常明显。剖腹产出生的婴儿缺乏共生细菌株(通常在健康人群中发现),而这些细菌却构成了顺产婴儿肠道菌群的大部分。相反,剖腹产婴儿的肠道主要由条件致病菌控制,如肠球菌和克雷伯氏菌,它们通常在医院里传播。

Lawley说,这种差异是如此明显,“我可以从一个孩子身上取下一个样本,进而高度肯定地告诉你他是如何出生的”。

然而,出生几个月后,这些婴儿的微生物群开始变得更加相似——除了一种叫作拟杆菌的共生细菌。这种细菌在几乎所有剖腹产婴儿的微生物群中都不存在或以非常低的水平存在。9个月后,平均约有60%的婴儿肠道内仍然很少有或没有拟杆菌。此前的研究表明,某些种类的拟杆菌能够影响宿主的免疫系统,并有助于抑制炎症。

为了更好地评估那些倾向于在剖腹产婴儿肠道内定居的微生物,Lawley的团队通过粪便样本培养了数百种菌株。基因组测序确定了导致抗生素耐药性和毒性的基因,并证实了这些菌株与医院中常见的条件致病菌有关。

Lawley的研究是名为“婴儿生物组研究”的更大项目的一部分,后者旨在跟踪数千名新生儿直至其进入童年。流行病学研究表明,剖腹产出生的孩子日后患哮喘和肥胖症的风险更高。

Lawley说,通过对足够多的儿童进行研究,他的团队应该能够确定出生方式——以及随之而来的微生物群变化——是否为这些健康关联的背后原因。

然而美国盖恩斯维尔市佛罗里达大学医学院新生儿学家Josef Neu说,分娩方式之外的其他因素可能是造成微生物群差异的原因之一。进行剖腹产的母亲接受的抗生素可以穿过胎盘。与顺产的婴儿相比,她们的婴儿住院时间更长,吃到充满微生物的母乳的时间也更晚。

加州大学圣地亚哥分校微生物学家Rob Knight说,这项研究可能有助于确定特定的菌株,从而给剖腹产婴儿使用,最终使其微生物群与顺产婴儿相似。此前他曾进行过阴道播种的小规模试验。

Lawley曾创立了一家提供微生物疗法的公司,他说,也许可以用这种方法改变新生儿的微生物群。但他强调,他的团队的最新研究并不支持阴道播种。

“在免疫发育不全的儿童体内植入未知微生物的想法是非常危险的。”Lawley说,“我们的数据并不支持这一点。这让我非常紧张。”

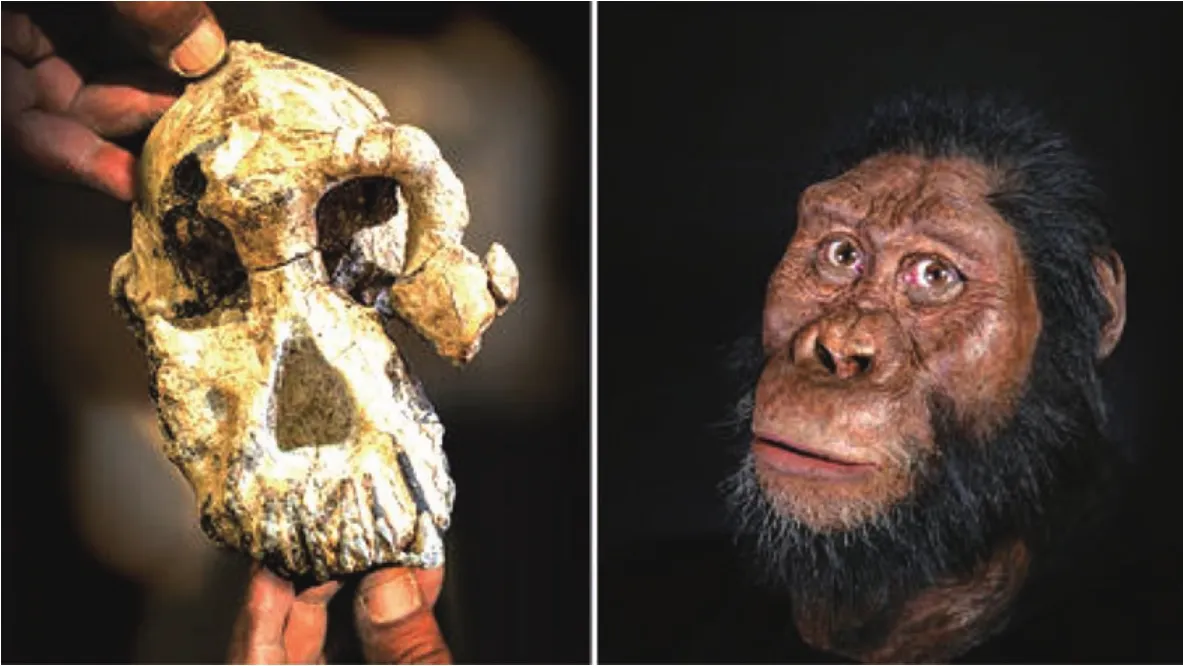

新发现有助深入了解古人类演化

英国《自然》杂志2019年8月28日在线发表一份报告说,一个国际科研团队在对380万年前的一块相当完整的颅骨化石进行分析后认为,湖畔南方古猿和阿法南方古猿可能至少有10万年的并存期,这段时期的古人类属于“分支演化”而不是“前进演化”。

在古人类研究中,如何区分人和猿曾有争议,后来人类学家主要用“习惯性两腿直立行走”作为区分标准。因此,能习惯性直立行走但不会制造工具的南方古猿被归入人科南方古猿属。一般认为,湖畔南方古猿是南方古猿属已知最古老的成员,以著名的“露西”化石为代表的阿法南方古猿紧随其后。

380万年前的一块相当完整的颅骨化石及其复原图(图片来源:(左)Jennifer Taylor/Cleveland Museum of Natural History/Dale Mori and Liz Russell;(右)John Gurche and Matt Crow/Cleveland Museum of Natural History)

美国、德国和意大利等国研究人员组成的团队分析了出土于埃塞俄比亚的一块颅骨化石,研究人员说,在迄今发现的300万年之前的颅骨化石中,它是最完整的。团队利用显微CT技术、三维重建技术等分析了这块颅骨化石的结构特征,包括宽腮、突出的下颌、较大的犬齿等,认定它属于湖畔南方古猿。

据介绍,此前发现的湖畔南方古猿化石仅限于颚骨、牙齿、颅骨的碎片等,因此这块近乎完整的颅骨化石对于湖畔南方古猿研究十分珍贵。

团队认为,从这块颅骨化石的主人生存年代来看,湖畔南方古猿和阿法南方古猿可能至少有10万年的并存期,表明这段时期的古人类属于“分支演化”,而不是此前一些观点所认为的“前进演化”,即在单一演化支内进行的线性过程。

报告通信作者、美国克利夫兰自然历史博物馆学者约翰尼斯·海尔-塞拉西认为,这对我们认识上新世时期(距今约500万年到300万年之间)的人类演化是一个颠覆性的发现。

K2-18b行星(图片来源:ESA/HUBBLE/M. KORNMESSER)

天文学家在“超级地球”大气中发现水汽

英国伦敦大学学院9月11日发布一项研究说,该校一个团队基于太空望远镜收集的数据,发现了太阳系外一颗类地行星大气中含有水汽,这颗行星还位于其恒星的宜居带内。

通过长期观测,天文学家已在太阳系外找到多个巨大的类地行星,质量通常超过地球,它们也被称作“超级地球”。

据团队刊登在英国期刊《自然 · 天文学》的报告说,这颗名为K2-18b的行星在2015年被发现,它环绕太阳系外一颗恒星运行;K2-18b距地球约110光年,质量是地球的8倍,大小是地球的2倍。

团队利用哈勃太空望远镜获得的光谱数据对K2-18b展开分析,在该行星大气中发现了水汽存在的确凿证据,并认为其大气中可能存在大量氢。虽然团队无法确定大气的具体构成,但对不同场景的模拟显示,K2-18b上多达50%的大气可能由水组成。

研究人员认为,K2-18b是后续观测的绝佳目标,有助于进一步研究宜居带行星的组成和气候。

报告通信作者、伦敦大学学院的安耶洛斯 · 齐亚拉斯说:“在地球以外一个可能宜居的新世界中发现水让人激动。K2-18b并非‘地球2.0’,它质量更大且大气组成也不同,但我们一直希望回答一个基本问题——地球是唯一的吗?新发现让我们朝这一方向迈进了一步。”