中性粒细胞

——炎症反应中的双刃剑

梁新月,张云云,闫建设

上海大学 生命科学学院,上海 200444

细菌等病原体感染机体需要突破由皮肤、黏膜所覆盖的消化道等组成的物理屏障,然后入侵机体的第二道防线,即先天免疫系统。我们身体的先天免疫系统随时待命以抵抗病原体的入侵。先天免疫系统依赖于骨髓来源的造血干细胞产生的血细胞,其中的自然杀伤细胞、中性粒细胞、嗜酸/碱粒细胞、巨噬细胞等保护我们免受病原体的感染。比如在伤口发生感染时,中性粒细胞吞噬杀伤病原微生物并走向死亡,这是免疫系统正向保护机体免受感染。然而,免疫系统的调控并非尽善尽美,偶尔失调会引发病理状态。当免疫调节缺陷和自身耐受机制受到严重破坏时会导致多种形式的自身免疫性疾病的发生[1]。

本文将概述中性粒细胞生物学的基本概念以及中性粒细胞向炎症部位募集的机制,重点讨论炎性反应中中性粒细胞的双向功能机制,并以炎症性疾病溃疡性结肠炎为例,探讨中性粒细胞的一些生物标志物及其对相关疾病潜在的治疗意义。

1 中性粒细胞

1.1 中性粒细胞的发现

以哺乳动物为例,存在于血液中的血细胞主要有3个种类:主要负责运送氧的红细胞、主要扮演免疫角色的白细胞,以及在止血过程中起非常重要作用的血小板。在一个健康的成年人身体中,白细胞约占总血量的1%。白细胞的数量通常作为疾病的一个指标。正常的白细胞计数通常在4×109~1.1×1010/L,这通常表示每微升血液中有4 000~11 000个白细胞,数量过多或过少均有一定的临床指征。白细胞进一步可以分为5种主要类型:中性粒细胞、嗜酸性细胞、嗜碱性细胞、淋巴细胞和单核细胞。这些细胞最早是由Paul Ehrlich观察到的。他在1880年发明了一种独特的方法对白细胞进行染色,还首次提出白细胞按所含颗粒染色特性的分类法[2]。1883年,Elie Metchnikoff在细胞吞噬过程中首次观察到一种能够吞噬外来物质、比巨噬细胞小、H&E染色(hematoxylin-eosin staining)为中性的细胞,即中性粒细胞[3]。

1.2 中性粒细胞的个体发生和生物学概念

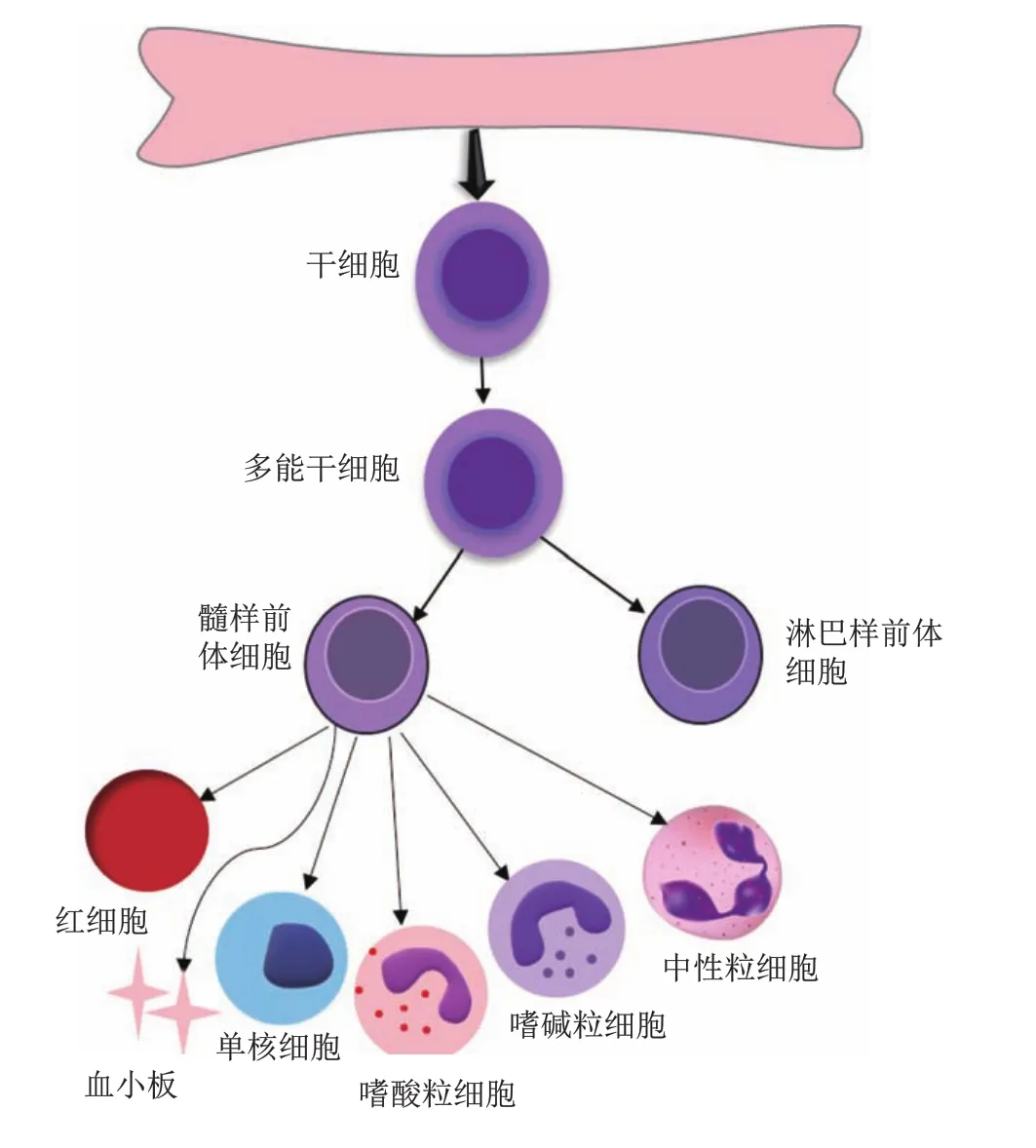

中性粒细胞占血液循环中白细胞的半数以上,是一种细胞核呈杆状或2~5分叶状的多形核细胞,胞浆含有弥散状分布的特有的细小颗粒。中性粒细胞是由骨髓样前体在骨髓中不断产生的,骨髓的造血干细胞每天约产生1 000亿个这种细胞。造血干细胞需经历一系列分化以产生中性粒细胞(图1)。造血干细胞产生一种多能祖细胞,并进一步发展成一种常见的骨髓祖细胞。这些常见的骨髓祖细胞产生粒细胞祖细胞,然后分化成成髓细胞。随后,这些细胞经历不同的分化阶段,直到产生成熟的中性粒细胞[4-5]。其中,中性粒细胞颗粒在早幼粒细胞成熟过程中依次形成。这些颗粒大多含有与吞噬和消化相关的多种酶类。

图1 中性粒细胞的定向分化

作为白细胞数量最多的类型,中性粒细胞以其在协调急性炎症反应中的作用而闻名,是先天免疫系统的重要组成部分。虽然大量新的中性粒细胞在骨髓中源源不断形成,生理条件下人的中性粒细胞生存时间却只有5天左右,小鼠的仅12.5小时左右[1]。然而,在炎症条件下,中性粒细胞离开血液后可被许多刺激物激活,如细胞因子、生长因子和可能延长中性粒细胞寿命的病原体产物等[6-8]。这种由病原体刺激所导致的中性粒细胞寿命的延长可能有助于炎症的消退或向适应性免疫过渡,但它们持久存在于组织中也可能导致组织“无辜细胞”受到伤害。

1.3 中性粒细胞迁移到炎症部位的机制

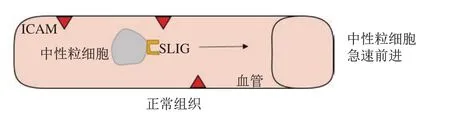

血液中的中性粒细胞,需要相继表达一系列选择素配体以及整合素,与血管的内皮细胞表面表达的选择素和黏附分子结合,通过血管内皮细胞间隙渗入组织。处于非活性状态的中性粒细胞,表达于其表面的黏附分子选择素配体(SLIG),与血管内皮细胞的表面表达的细胞间黏附分子(ICAM)不匹配,不会相互结合(图2)。中性粒细胞不受血管内皮细胞的影响,大约以1 000 μm/s的速度在血液中高速循环流动。

图2 正常组织中的中性粒细胞

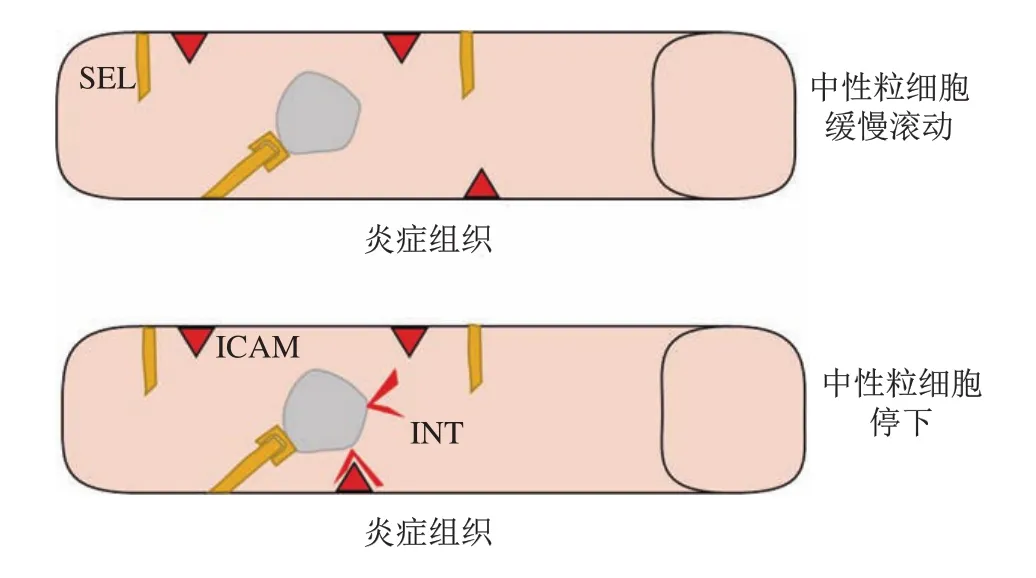

炎症条件下,如果人体皮肤表面出现损伤,入侵细菌会释放化学信号分子,或者炎性部位受损的细胞会释放一类可溶性的分子。这些分子激活静息状态的巨噬细胞。活化的巨噬细胞释放细胞因子、TNF等信号警示机体受到入侵,进一步扩大炎症反应。当不同受损部位附近的血管内皮细胞感知到这些入侵信号时,它们开始合成选择素(SEL)并定位于细胞表面。中性粒细胞第一次短暂与发炎的血管内皮细胞接触就是通过内皮细胞表达的选择素介导的。当选择素在内皮细胞表面表达时,它可以 “抓住”血液中快速流动的表面表达选择素配体的中性粒细胞。此时中性粒细胞减速,沿血管内表面慢速滚动。补体片段C5a和LPS是中性粒细胞识别的两种炎症信号。中性粒细胞滚动时如果勘探到这样的信号,其表面会快速表达一种名为整合素(INT)的蛋白质。在中性粒细胞表达选择素的区域,整合素与内皮细胞表面表达的ICAM相互作用。这种强烈的相互作用会导致中性粒细胞停止滚动(图3)。一旦停止活动,趋化物质就会促使中性粒细胞撬开血管内皮细胞,进入组织,并迁移到炎症部位[9]。

图3 炎症组织中的中性粒细胞

总的来说,中性粒细胞从血液外渗进入组织是通过内皮细胞上的捆绑导致中性粒细胞的慢速滚动开始的,继而经历中性粒细胞整合素的激活、爬行、渗出等一系列事件。McDonald等[10]利用成像技术实时地观察了组织受损的小鼠的免疫反应。研究发现炎症反应部位存在非常复杂的细胞因子,直接或间接作用于中性粒细胞,导致血管表面高表达用于吸附中性粒细胞的黏附分子。在黏附分子的作用下,中性粒细胞越过血管的屏障,迅速到达受损的组织附近。不同的损伤类型、组织、时间,中性粒细胞的迁移所受到的信号都是特异的,对这些信号的清晰分类将有助于不同类型的炎症损伤性疾病的治疗[11]。

2 中性粒细胞的功能

2.1 中性粒细胞清除病原菌

病原微生物入侵人体组织,可能会引发危及生命的感染。人类白细胞,如中性粒细胞和巨噬细胞,具备追踪、吞噬和摧毁这些微生物病原体的能力。中性粒细胞号称“第一卫士”,通常是第一批被招募到炎症部位的“战士”。

20世纪50年代,David Rogers在一部短片中捕捉到了人类的这种防御机制。短片中,人类的中性粒细胞绕过红细胞,追逐一种移动的细菌。最后,细菌被中性粒细胞捕获并吞噬。现在我们知道,人类白细胞通过向趋化物质的源头做定向运动来捕获入侵的感染性细菌,继而通过另一种称为吞噬的过程内化并杀死病原体。趋化性在许多生理过程中都至关重要,例如白细胞聚集到感染部位,人体中淋巴细胞的转运以及癌细胞的转移等。吞噬作用在我们机体抵御微生物病原体的过程中十分关键。当白细胞“嗅到”入侵病原体释放的化学信号后,会追逐病原体,通过其表面受体与病原体上的一些抗原表位结合。此时,白细胞调控细胞骨架成分重组引起内吞噬体形成[12]。吞噬体与胞内溶酶体小泡融合而趋于成熟,产生吞噬溶酶体,通过降解方式摧毁摄入的病原体。

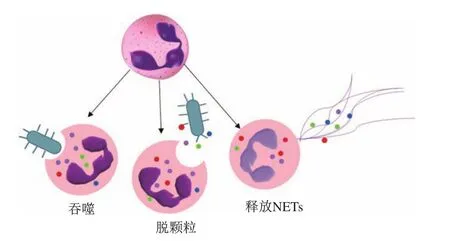

中性粒细胞的杀菌功能取决于3个主要技能:①吞噬;②脱颗粒;③形成中性粒细胞外诱捕网(NETs)(图4)[13-14]。当中性粒细胞遇到病原微生物时,它们会吞噬该微生物。形成吞噬体后,中性粒细胞被激活,发生大量的脱颗粒。中性粒细胞颗粒是从早幼粒细胞期开始在髓细胞分化过程中依次形成的。这一生理过程产生了中性粒细胞内各种内含物,如基质金属蛋白酶(MMPs),用来降解细胞外基质,杀死微生物[15]。在炎症应答期,高度活化的中性粒细胞可向胞外释放解凝的染色质,形成中性粒细胞胞外诱捕网[14]。网状结构由DNA核心和各种颗粒酶等组成,能够固定和吞噬杀灭入侵微生物。由于NETs的形成伴随着中性粒细胞的死亡,这种方式又被称为NETosis[15]。

图4 中性粒细胞的杀菌机制

中性粒细胞发挥功能是机体防御入侵病原体的关键因素之一。中性粒细胞在其表面所表达的大量的膜受体介导下向组织迁移,有助于它们在组织内的运输并对抗病原体。中性粒细胞从血液中被吸引至无菌炎症部位,有助于伤口愈合。病毒感染后,中性粒细胞被招募到肠黏膜中,通过释放中性粒细胞胞外诱捕网参与宿主保护。其通过血管内皮进入炎症组织是先天免疫系统对抗感染和败血症、创伤、缺血再灌注等急性或慢性炎症性疾病的重要防御机制。中性粒细胞强大的效应功能,在机体稳态平衡中起到了非常重要的作用。

2.2 中性粒细胞浸润引发炎症性疾病

由于中性粒细胞具备如此强大的破坏性,我们的机体对每天产生的中性粒细胞的数量必须进行非常严格的管控。中性粒细胞犹如一把双刃剑,既可以作为对抗病原体的杀伤利器,也会对宿主自身造成严重的损害,因此被称为“分不清正义和暴力的矛盾集团”,其过度浸润和不受控制的激活可能导致正常组织结构的破坏和不受控制的炎症。在转移性癌症和炎症性疾病,如哮喘和关节炎等多种人类疾病中扮演重要角色[16](图5)。然而,其确切机制仍不清楚。

图5 骨髓来源的中性粒细胞正向杀菌和反向促炎

溃疡性结肠炎疾病进程中伴随有中性粒细胞的增加。固有层中性粒细胞浸润表面上皮或隐窝上皮(隐窝炎),与隐窝变性相关的中性粒细胞进入隐窝腔,表面上皮和隐窝顶部明显变性(糜烂),更广泛的黏膜变性和隐窝结构遭到广泛性破坏(溃疡)。也就是说,从非常早期的炎症活动到最终的溃疡,疾病活动与中性粒细胞的逐渐增多、隐窝受累和中性粒细胞渗出呈正相关[17]。

中性粒细胞胞外诱捕网是中性粒细胞中新发现的一种重要的杀菌机制。中性粒细胞制造一枚自制炸弹并爆炸,释放出一个装饰有蛋白酶的染色质网,以最后一搏的方式试图杀死病原体。不幸的是,这一现象有时候进一步助长了中性粒细胞是“坏人”的观念,这种自杀性爆炸行为被认为会造成大量的旁观者受伤。这种效应功能也被认为是导致许多并发症的原因,包括痛风、血栓形成和糖尿病等,并可能引发包括系统性狼疮在内的自身免疫性疾病[18]。自身免疫性疾病的发生主要是因为机体产生许多针对NETs中的DNA、髓过氧化物酶等的抗体并对自身进行攻击。中性粒细胞作为参与类风湿关节炎(RA)病理进程的多种细胞之一,具有强大的细胞毒性潜能,其受到刺激后产生的NETs 可能是驱动该疾病自身免疫过程的自体抗原的来源。RA患者的中性粒细胞形成含有瓜氨酸蛋白的中性粒细胞胞外诱捕网[19],在肽酰基精氨酸脱亚氨酶作用下,瓜氨酸残基会取代精氨酸生成“自身抗原”瓜氨酸化蛋白。在此类患者的血清中可以检测到这些蛋白的自身抗体。事实上,RA患者早期血清中抗瓜氨酸蛋白的抗体出现可以作为疾病的一个标志物,在症状发生之前即可检测到。在无菌性炎症中,组织在没有感染的情况下却受到损伤,病症主要为发红、发热、肿胀和疼痛,主要是由于坏死细胞的死亡引起的严重的炎症性反应。这是由于在受影响的组织内,坏死细胞的死亡错误地导致了先天免疫效应细胞中性粒细胞的加速生长。近年的研究表明,中性粒细胞还被肿瘤环境所迷惑,帮助癌症肿瘤细胞生长[20]。也就是说,中性粒细胞参与癌症免疫反应,且在癌症发展中具有双重作用。

2.3 中性粒细胞的生物标记及潜在的生物靶点治疗意义

对于中性粒细胞过度迁移浸润组织等引发的炎症疾病等,迄今没有理想的治疗方法。目前较有前景的途径之一是控制炎症反应。我们以结肠炎作为靶向中性粒细胞治疗为例,阐述靶向控制中性粒细胞向肠组织迁移等控制炎症性疾病的治疗前景。

溃疡性结肠炎(UC)是直肠和结肠黏膜的炎症性疾病,是易感基因、环境和免疫系统之间复杂的一系列相互作用的结果[21]。患者需要每天服用药物,或许是消炎药,也可能是免疫抑制剂。整个治疗过程都在不断尝试新的药物以达到一个良好的治疗效果。中性粒细胞是UC发病机制的重要组成部分,因此,中性粒细胞是UC疾病严重程度的一个有价值的标志物,也是治疗干预的一个潜在的颇具有吸引力的药理学靶点[22]。

(1)中性粒细胞表面标记物和相关蛋白

中性粒细胞表面表达的分子可能是生物标志物或药物的潜在靶点。这些特异性表面分子可以作为中性粒细胞存在或数量的标记,可用于分离中性粒细胞,例如使用特定抗体的流式细胞术。此外,利用亚特异性表面标记可以确定中性粒细胞亚群的组成,越来越多的证据支持中性粒细胞群体异质性的概念。除此之外,这些分子还可能参与细胞功能的调节。CD64是一种高亲和力的Fc受体,位于活化的中性粒细胞、单核/巨噬细胞上,能够与IgG结合。在炎症性肠炎患者中CD64表达增加,并且与血清CRP和临床活动评分相关[23]。另外,表面CD64的高表达与内镜检测的黏膜炎症和儿童IBD临床复发风险增加有关。因此,CD64似乎是一个高信息量的生物标志物,可用于UC的诊断、预后和治疗相关的推断。在一项针对85名UC患者的调查中,发现中性粒细胞数量、血清MMP-9水平与疾病活性呈正相关,几种MMP抑制剂已被探索用于治疗不同的炎症性疾病,如牙周炎、骨关节炎,以及不同的癌症[24]。成熟的中性粒细胞会分泌中性粒细胞碱性磷酸酶(NAP),主要分布于中性粒细胞的分泌囊泡或质膜上[25]。研究发现NAP增强了中性粒细胞的抗菌功能,并在炎症的发展中发挥重要作用,提示NAP是炎症条件下患者的潜在治疗靶点。

(2)中性粒细胞趋化因子与受体

在致病性或无菌性炎症刺激下,机体防卫病原体入侵的应对方法是骨髓中性粒细胞外移,快速增加血流中中性粒细胞数量。此过程依赖趋化因子受体对趋化因子的梯度信号的感知。目前,已有多个趋化因子受体被报道介导多种趋化因子的反应。下面我们列举与炎症过程的消退有关的破坏中性粒细胞趋化的机制。

中性粒细胞从血液循环进入肠道固有层是一个多步骤的过程,必须先后通过滚动和稳定黏附,以及趋化因子受体介导的定向迁移等。这种跨上皮迁移与UC的疾病症状相关[26-28]。在小鼠中的一项研究表明,趋化因子CX3CL1及其受体CX3CR1相互作用介导炎性疾病中中性粒细胞的招募[29]。在人类中,CXCR1和CXCR2是炎症部位中性粒细胞募集的主要机制。在人类中性粒细胞中,趋化因子粒细胞趋化蛋白-2(GCP-2)是一种强有力的趋化物质,它同时激活G蛋白偶联受体CXCR1和CXCR2[30-31]。在疾病的发病机制中,趋化因子引导的中性粒细胞迁移与炎症有明显的相关性,靶向趋化因子受体或许对疾病的治疗有一定帮助。有研究表明,相关小分子拮抗剂或小鼠CXCR2敲除模型能够抑制这种中性粒细胞受体介导的炎症反应[32-33]。因此,尽管还需要更多的临床数据支持,CXCR2作为UC的生物标志物和治疗靶点具有潜在的价值。基于阻断中性粒细胞的募集以及随后的毒性产物的释放和干预跨上皮细胞的迁移对UC进行治疗,将会减少隐窝脓肿及黏膜损伤。

临床上对靶向中性粒细胞治疗方法的关注集中在是否会因此损害患者宿主防御体系,以及增加感染等后遗症的相关风险。随着对病理生理学的分子机制认识的不断深入,以及更多的中性粒细胞生物标志物和靶点的发现,调控中性粒细胞的活性和数量有望成为一种潜在的相关炎性疾病的控制方法。