改良式微推出试验评价化学处理玻璃纤维桩表面后与树脂水门汀的粘接强度

陈 倩,王新知

(1. 北京大学口腔医学院·口腔医院,第二门诊部 国家口腔疾病临床医学研究中心 口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室 口腔数字医学北京市重点实验室,北京 100101; 2. 北京大学口腔医学院·口腔医院修复科, 北京 100081)

临床上对于保留相对完整牙本质肩领的牙体组织重度缺损的患牙,需要在其完善根管治疗后进行桩核修复,用以增强外部冠修复体的固位和患牙的抗力[1]。越来越多的学者开始研究预成玻璃纤维桩核在桩核修复中的应用,因为其拥有良好的美学性能、近于牙本质的弹性模量以及能提供更均匀的根管应力分布[2],但是,当患牙存在严重的牙体缺损、缺乏良好的牙本质肩领、根管口呈喇叭状时,预成纤维桩脱粘接是临床最常见的修复失败原因[3],在无法改变预成纤维桩形态的情况下,增强纤维桩/树脂水门汀的界面粘接强度一直是学者们的研究方向。

微拉伸和微推出实验是两种最为常用的测量纤维桩/树脂水门汀的界面粘接强度的方法。微拉伸实验是应用大量的条状样本来评估粘接物质不同部位且较小面积上的粘接强度,能从一个牙获得较多的样本,但是无论是模切、非模切样本都存在较大的数据标准差[4],同时,在评价纤维桩的粘接强度方面,存在局限性,不同于临床上纤维桩脱粘接而产生的剪切力,也缺少了根管中C因子对粘接的影响,目前常用于测试冠部牙本质、牙釉质与材料的粘接强度[5]、牙本质与水门汀之间的粘接强度[6]。微推出实验是由Roydhouse[7]首次提出的,用于测试横向切片样本的剪切粘接强度。推出实验原理基于牙本质与水门汀间及桩与水门汀之间的剪切力[8],与临床状况所受应力模式相当[9-10],但微推出实验切片样本的断裂模式存在于3个不同界面,当微推出实验用来评价纤维桩/树脂水门汀界面粘接强度时,另外两个粘接界面的破坏将会在一定程度上影响实验结果的指向性,所以,目前尚没有较为完美的单一测试纤维桩/树脂水门汀界面粘接强度的实验室测量方法,而在评价纤维桩表面处理及新型树脂水门汀对粘接强度影响的研究中,简单快捷、指向性明确的测试界面粘接强度的方法必不可少。

本研究在传统微推出实验的基础上进行改良,保留剪切力模式和C因子作用,将粘接集中于纤维桩/树脂水门汀单一界面,通过对比传统的微推出实验评价纤维桩表面35%(质量分数)磷酸+硅烷化后与树脂水门汀的粘接强度变化,以期待改良式微推出实验能得出一致的测试结果。

1 材料与方法

1.1 玻璃纤维桩的表面处理

将40支玻璃纤维桩(3M RelyXTM, St. Paul, MN, USA)随机分成组1(35%磷酸+硅烷化组)和组2(对照组)共两大组,每组20支,桩顶端直径0.7 mm,桩尾端直径1.3 mm,锥度3.44°(6%)。根据纤维桩表面处理的不同进行分组(表1)。

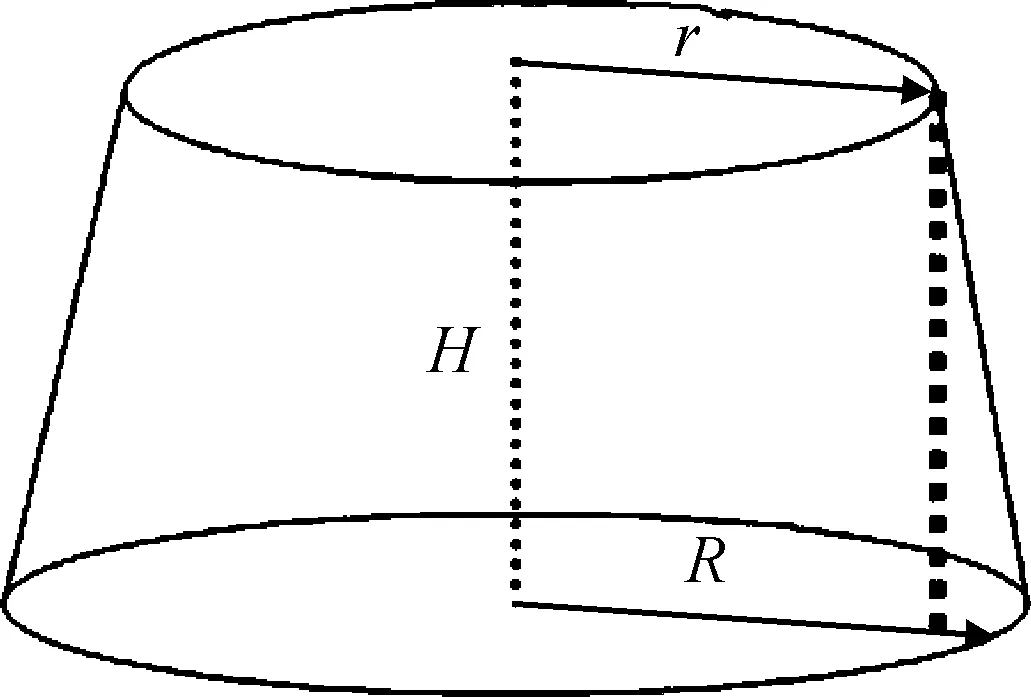

表1 35%磷酸+硅烷化组、对照组的纤维桩表面处理Table 1 Surface treatment of fiber posts in groups

1.2 玻璃纤维桩的粘接

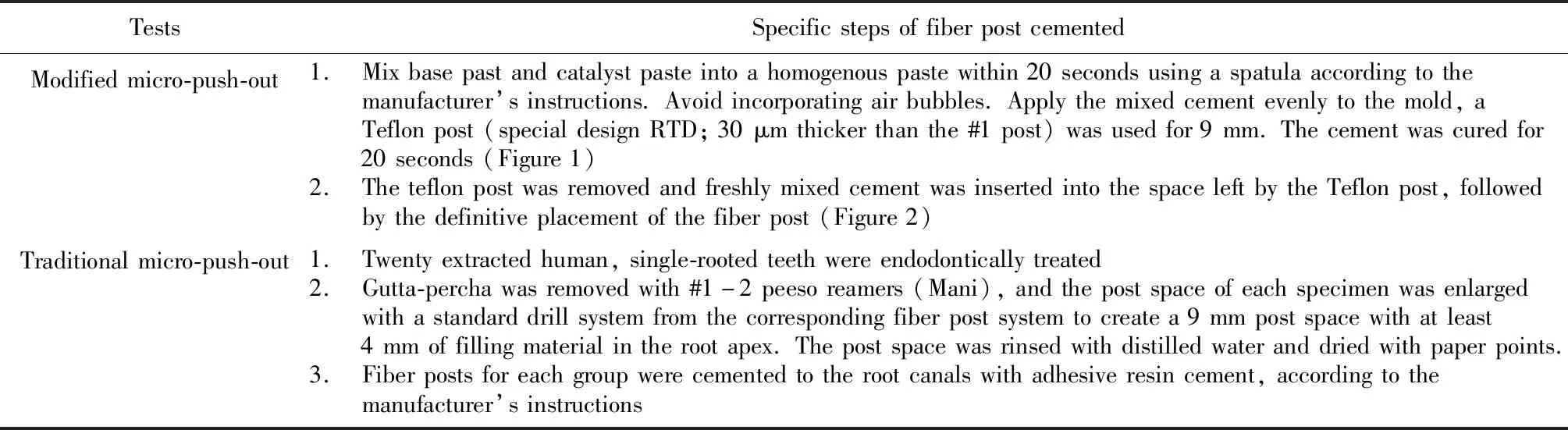

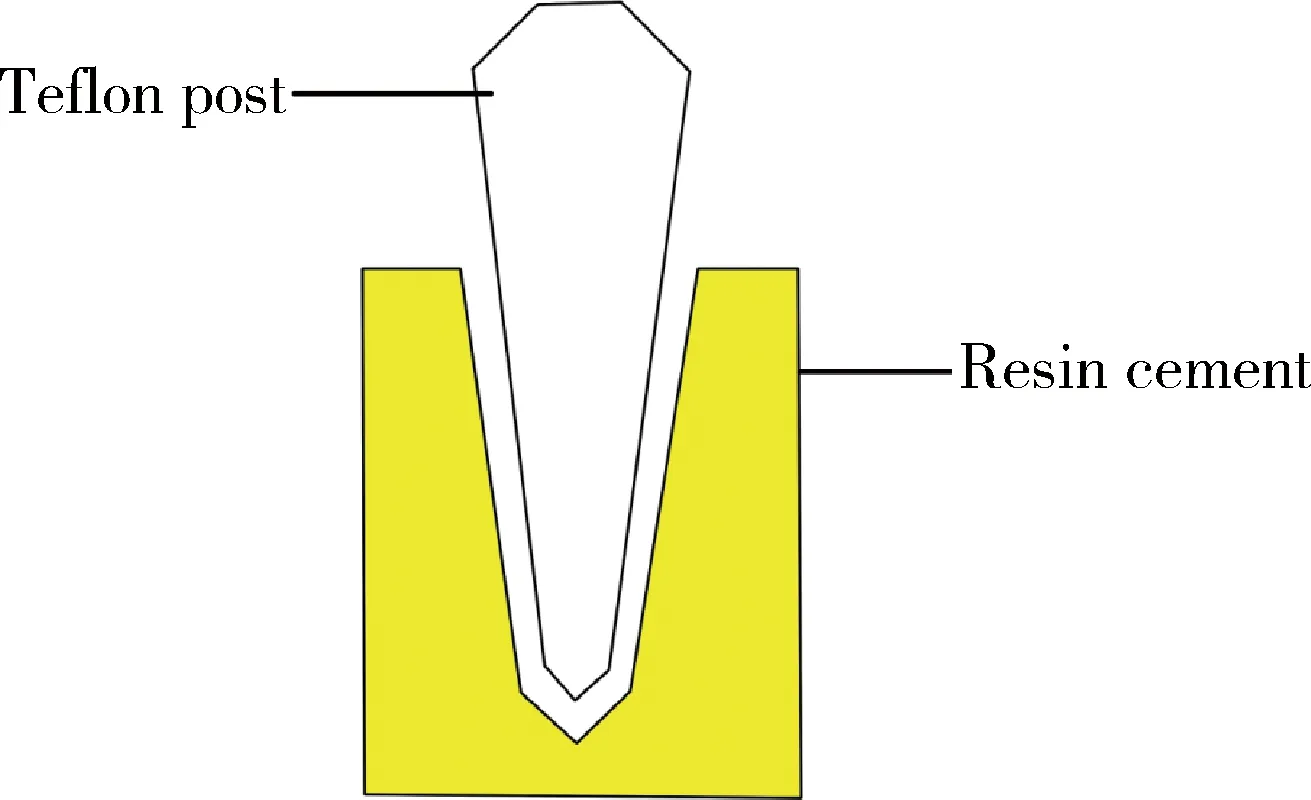

在组1和组2的组内分别按照改良式微推出(modified micro-push-out,M)和传统式微推出试验(traditional micro-push-out,T)分成2小组,每组10个样本,分别进行纤维桩的粘接(表2和图1、2)。

1.3 微推出实验试件的制作

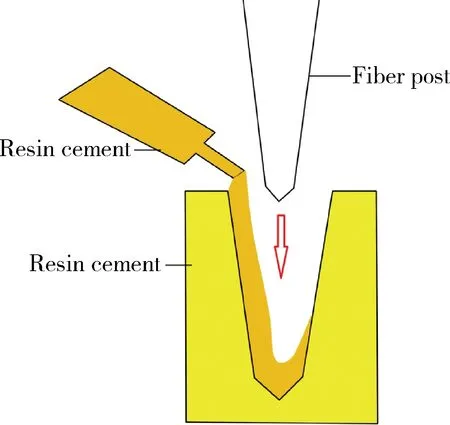

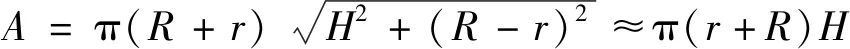

将玻璃纤维桩粘接后的样本置于圆柱形中空直径为1.0 cm高为3.0 cm的模具中,自凝树脂包埋。将制备好的样本置于精密切片机(Isomet 1000, Buehler, 德国)中,切盘厚0.4 mm,精度控制到0.1 mm,设定转速400 r/min,压力50 N,在蒸馏水持续降温的作用下,沿着垂直于桩长轴的方向用金刚砂片从釉牙骨质界开始,向根尖部方向切取6片各厚1.0 mm的试件,剔除肉眼可见界面有明显破碎和气泡的切片试件,并标记每片试件的冠向和根向。使用电子数显游标卡尺(0-500, SHAHE, Wenzhou SanheCo., 中国)测出每个试件中纤维桩横截面冠向和根向的半径[R(mm)和r(mm)]以及厚度H(mm), 数据精确到0.01 mm(图3)。

表2 改良式微推出组、传统微推出组的纤维桩粘接Table 2 Fiber post cemented of modified and traditional micro-push-out

图1 改良式微推出实验第一步Figure 1 Step 1 of modifiedmicro-push-out

图2 改良式微推出实验第二步Figure 2 Step 2 of modified micro-push-out

图3 试件测量示意图Figure 3 Schematic illustration of measuring the test specimen

1.4 微推出粘接强度测试

将试件的根向面朝上置于万能力学试验机(Instron 1121, Norwood, MA, 美国)的自制中空圆柱形样品台上,使用自制尖端直径为1.0 mm不锈钢压力探头,确保探头不接触牙本质和样本台,仅与纤维桩横截面接触。在万能力学试验机的主机上选择相对应的力学试验软件,对切片中心的纤维桩进行垂直加压力载荷,压力逐渐增大,加载速度设置为0.5 mm/min,直至纤维桩推出,试件破坏。记录应力位移曲线上的最大破坏载荷Fmax(N)。

根据如下公式计算出桩与牙本质间粘接面积A(mm2),桩与牙本质间微推出平均粘接强度σ(MPa):

π=3.14,Fmax为试件发生断裂时的最大载荷,A为粘接面积。

1.5 观察破坏模式

应用体视显微镜(Kestrel, VisionEngineering, 英国)放大50倍观察粘接界面的破坏情况。破坏模式可分为3个类型:(1)粘接界面破坏:指破坏仅发生在水门汀/纤维桩界面或粘接剂/牙本质界面;(2)粘接内部破坏:指破坏仅发生于牙本质、水门汀或纤维桩内部;(3)混合粘接破坏:指破坏发生在上述两种或两种以上的部位。对进行微推出测试后的试件断裂模式的百分比进行统计。

1.6 统计学分析

各组微推出粘接强度间具备方差齐性(Levene’s test,P< 0.05), 应用SPSS13.0软件(SPSS 13.0, SPSS Inc, Chicago, USA)对四组数据进行单因素方差分析,并进行组间两两比较,P<0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 微推出粘接强度

组1M(磷酸+硅烷化组-改良)、组1T(磷酸+硅烷化组-传统)、组2M(对照组-改良)和组2T(对照组-传统)的微推出粘接强度见表3,组间两两比较显示,无论在改良组或是传统组中,磷酸+硅烷化组的粘接强度数值较大,与对照组间的微推出粘接强度差异均有统计学意义(P<0.05)。

表3 组1M、组1T、组2M和组2T的微推出粘接强度(MPa)和破坏模式Table 3 Micro push-out bond strength values in groupsand the distribution of failure modes

p/r*, post/resin interface; d/r*, dentin/resin interface.

2.2 破坏模式

各组试件破坏模式分布情况见表3,改良组中断裂模式100%为桩/树脂界面破坏,而传统组中的65.7%为桩/树脂界面破坏。

3 讨论

3.1 评价纤维桩与树脂水门汀粘接强度的实验方法

本研究在传统微推出实验的基础上进行改良,保留纤维桩在根管内粘接时所受C因子的影响和纤维桩脱粘接时所受剪切力模式,接近临床纤维桩粘接的应用模式。两步法粘接纤维桩将粘接集中于纤维桩/树脂水门汀单一界面,通过对比传统的微推出实验评价纤维桩表面30%磷酸+硅烷化处理后与树脂水门汀的粘接强度变化,发现无论是应用传统式微推出实验还是改良式微推出实验,纤维桩表面30%磷酸+硅烷化处理后与树脂水门汀的粘接强度均有显著提高,差异具有统计学意义(P<0.05), 且在评价断裂模式中,改良组中100%为桩/树脂界面破坏,相比传统组中的65.7%,实验指向性更加明确。改良式微推出实验还解决了离体牙样本一致性偏差的问题,样本间系统性差异大大减小。

微拉伸实验起初用于测试牙本质的抗张强度,后应用于测试冠部牙本质、牙釉质与材料的粘接强度[5,11], 现常用于测定牙本质与水门汀之间的粘接强度[6]。该实验应用大量的条状样本来评估粘接物质不同部位且较小面积上的粘接强度,能从一个牙获得较多的样本,但是无论是模切、非模切样本都存在较大的数据标准差[4];试件容易在测试之前因为较弱的界面粘接强度而发生断裂,以往虽有许多研究应用该实验进行测定,但并未说明试件未测试前的破坏率。总之,微拉伸实验只能应用在不易发生测试前试件破坏的研究,而且只能限制使用在较为粗大而直的根管,在评价纤维桩的粘接强度方面,存在局限性,不同于临床上纤维桩脱粘接而产生的剪切力,也缺少了根管中C因子对粘接的影响。

Feilzer等[12]首次定义C因子,是指修复体粘接面积与非粘接面积(自由面)的比值,C因子高则自由面少,允许树脂流动以减小聚合收缩应力的可能性也减小,C因子越大,聚合收缩的应力越大[13]。根管治疗后,将纤维桩在根管内粘接的C因子超过200,是影响粘接的最坏因素,较高的C因子造成粘接界面较高的应力,树脂水门汀应用在限制的空间中时,聚合收缩的应力可以超过20 MPa,从而显著降低粘接强度。

微推出实验是由Roydhouse[7]首次提出的,用于测试横向切片样本的剪切粘接强度,1996年首次被用于测定桩与根管牙本质的粘接强度[14]。微推出实验原理基于牙本质与水门汀间及桩与水门汀之间的剪切力[8],与临床状况所受应力模式相当[9-10]。微推出实验的牙本质厚度存在争议[15],增加试件的厚度会增加界面的摩擦力[16],从而过高的估计粘接强度,现在的试件均制备为厚1 mm的薄片样本。微推出实验可以测定较小区域的粘接强度,应力分布均一,还可以测定在牙根不同部位的不同粘接情况,在进行测试时数据分布范围较集中[17],而且可以在离体牙收集较困难时获得较充足的样本量,该方法确实是一种比微拉伸更实际、更有效、更可信的评价方法,现已经被广泛应用于评价纤维桩与水门汀的粘接强度。但是微推出实验切片样本的断裂模式存在于3个不同界面,当微推出实验用来评价纤维桩/树脂水门汀界面粘接强度时,另外两个粘接界面的破坏将会在一定程度上影响实验结果的指向性。

3.2 30%磷酸+硅烷化处理提高微推出粘接强度

本研究发现,纤维桩表面经30%磷酸+硅烷化处理后的微推出粘接强度值为(18.85±1.42) MPa,而对照组的微推出粘接强度值为(11.26±1.57)MPa,经过30%磷酸+硅烷化处理的玻璃纤维桩与树脂水门汀的微推出粘接强度较对照组有所提高,差异有统计学意义(P<0.05)。

目前硅烷偶联剂增加玻璃纤维桩/树脂水门汀界面化学粘接的能力仍然存在争议[18-19],由于玻璃纤维桩中的环氧树脂高度交联,玻璃纤维的羟基键难以完全暴露,且环氧树脂化学状态稳定惰性,所以硅烷偶联剂的化学连接作用很难真正实现。Cecchin 等[20]研究发现硅烷化之前进行磷酸酸蚀清洁纤维桩表面可以提高其在根管中的固位。SEM分析显示[21],玻璃纤维桩表面经过35%磷酸处理后会形成粗糙的表面,将更多的玻璃纤维暴露出来,其中的羟基键与硅烷偶联剂产生化学结合,从而提高两者之间的粘接强度[22]。

综上所述,相较于传统方式,改良式微推出试验能更有效地评价纤维桩与树脂水门汀之间的粘接强度,且35%磷酸+硅烷化处理玻璃纤维桩表面可以更有效地提高其与树脂水门汀的粘接强度。