红外热成像技术诊断口腔鳞状细胞癌颈淋巴结转移

陶船思博,董 凡,王佃灿,郭传瑸

(北京大学口腔医学院·口腔医院,口腔颌面外科 国家口腔疾病临床医学研究中心 口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室 口腔数字医学北京市重点实验室,北京 100081)

口腔鳞状细胞癌影响生存预后最为显著的因素是颈淋巴结是否有转移[1],任一侧颈部出现颈淋巴结转移时,患者的5年生存率会下降50%,且存在单个颈淋巴结转移的患者的5年生存率仅为无颈淋巴结转移患者的25%[2-3]。现有的影像学检查手段尚无法快速、经济、有效地诊断隐匿性颈淋巴结转移癌患者。临床工作中,外科医师常需快速、准确地对疾病做出诊断,以设计准确的颈部处理方案。因而,在术前检查方面仍需探索新的、高效益的检查手段,同时避免现有的医疗检查,如CT或PET-CT所带来的辐射暴露及经济负担。

凡是温度高于绝对零度的物体均可向外发射出各种波长的电磁波,其能量称为红外辐射能。红外热成像仪通过被动接受人体辐射的红外辐射能,可获得其他影像手段难以获取的功能性影像信息[4]。红外热像图可提供人体温度分布信息[5],疾病引起的血运改变、代谢率异常均可引起温度分布的变化[6],因而被红外热成像仪捕捉,并同健康人体区分。红外热成像技术作为一种无创、无电离辐射暴露、非接触性、经济快捷的检查手段已用于乳腺癌[7-9]、黑色素瘤[10]、味觉出汗综合征[11]等疾病的诊断。

本研究旨在探索以红外热成像技术诊断口腔鳞状细胞癌颈淋巴结转移的可行性,并通过联合诊断试验评价其诊断效能及应用价值。

1 资料与方法

本研究属于诊断试验,研究开始前已通过北京大学口腔医院生物伦理委员会审查批准(PKUSSIRB-201628047), 所有参与研究的患者均在参与研究前签署知情同意书,并且本研究已进行临床试验注册(ChiCTR-DDD-16010293)。

1.1 病例选择

选择2015年7月至2017年6月北京大学口腔医院口腔颌面外科主因口腔鳞状细胞癌住院治疗,拟行颈淋巴清扫术的患者共74例,其中,50例(67.6%)为男性,24例(32.4%)为女性。患者年龄29~81岁,平均年龄为58.9岁(表1)。受试者均曾于北京大学口腔医院或其他三级甲等医院行术前包含颌面部螺旋CT、增强CT、PET-CT等一项或数项影像学检查,并携有影像学专业医师提供的影像学诊断报告。

病例纳入标准:(1)病理诊断证实为口腔鳞状细胞癌,拟于北京大学口腔医院行同期包含颈淋巴清扫术的手术治疗患者;(2)符合上述标准的患者,知情并同意参与研究,行术前红外热成像检查者。

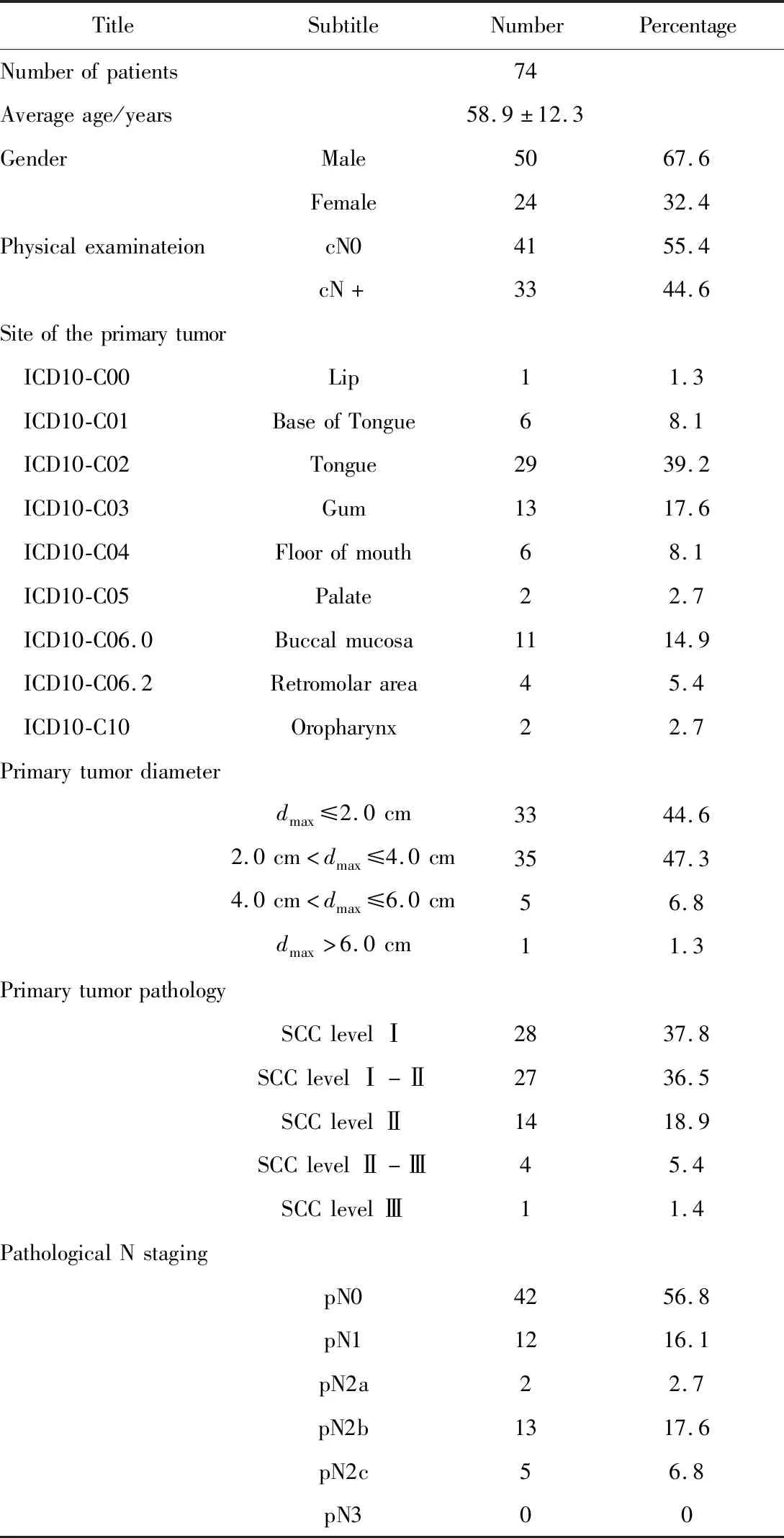

表1 纳入的全部受试者基线资料、临床检查结果及病理学检查结果Table 1 Baseline information and result of clinical, pathological examination of all subjects included

SCC, squamous cell carcinoma.

病例排除标准:(1)既往接受过头颈部手术(包括颈淋巴清扫术)者;(2)曾接受过头颈部或全身放疗、化疗等术前肿瘤辅助治疗者;(3)不愿或无法配合检查者。

1.2 病例资料收集

由北京大学口腔医院口腔颌面外科一名副主任医师及2名培训合格的住院医师对所有纳入的受试者进行病史采集和体格检查,根据美国癌症联合委员会和国际抗癌联盟共同发布的第7版肿瘤分期指南,收集每名受试者的口腔鳞状细胞癌原发部位和TNM分期,并将受试者的基本信息、体格检查结果、头颈部螺旋CT或增强CT影像学检查报告所描述的颈淋巴结影像学诊断结果记录于病例报告表。

研究以“全颈”作为基本单位,以颈部淋巴结病理诊断结果为金标准。按计划完成颈淋巴清扫术的患者,记录实际行颈淋巴清扫术术式,包括颈淋巴清扫术的颈侧与清扫的颈淋巴结分区。根据病理切片与病理报告,详细记录患者的病理学诊断,包括鳞状细胞癌分级、各个颈淋巴分区的转移淋巴结个数,以及转移淋巴结的最大直径,得出病理学N分期。

1.3 红外热成像图像采集

所有入选的受试者于接受颈淋巴清扫术前一日行红外热成像检查(Avio R500 Thermal Imaging System, NEC Corporation, 日本), 仪器为具有焦平面阵列的非制冷热成像仪,图像分辨率为640×480像素,接收波长为8~14 μm的红外光,温度分辨率为0.025 ℃。红外热成像检查在专门的检查室中进行,保持室温为(24±1) ℃,相对湿度为50%,隔离室外自然光光照。受试者完全休息后取坐位自然体位检查,通过红外热成像仪器拍摄面部、颈部正位。随后嘱受试者抬颏充分暴露颈部与颏下、下颌下,拍摄颈部正位。拍摄的红外热图像由拍摄者以Infrec Analyzer 2.6(NEC Corporation, 日本)软件处理。拍摄过程如图1所示。

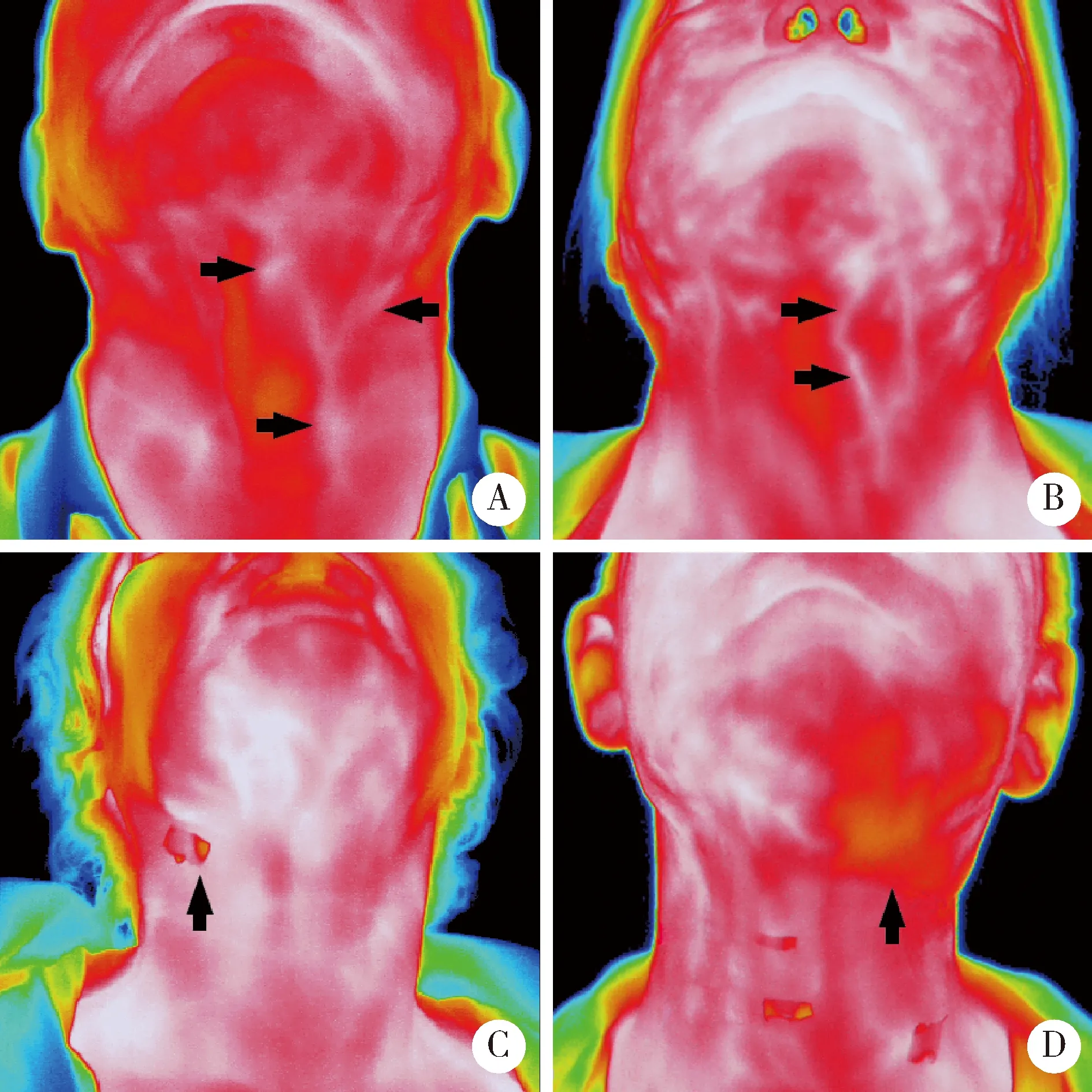

根据对颈淋巴结转移红外热图像阳性征的描述和判别取自红外热成像技术辅助诊断乳腺癌的诊断标准[12-13],由受培训的2名头颈部影像学医师进行读图分析。图像具有以下特征时判别为阳性:(1)兴趣区域(region of interest,ROI)出现对侧不存在的异常的血管影像增生或迂曲;(2)单侧面动脉、面静脉、颏下动脉、颏下静脉或颈外动脉等血管影像增粗;(3)ROI内最高体表温度较对侧镜像区域升高1 ℃以上;(4)颈部外形轮廓破坏,伴有异常温度改变(图2)。

本研究为双盲试验,住院医师不得参与图像分析过程,红外热成像图像处理者不会得知患者的临床诊断和术前临床检查或影像学检查结果。全部试验结束后开盲。

1.4 数据处理与分析

本研究所有受试者的信息、数据、图像被单独编码和存储,并进行双核对后录入计算机。采用SPSS 20.0软件进行统计学分析,根据诊断试验的基本原理,以术后病理检查报告为金标准,计算红外热成像检查的诊断效能指标。

A, frontal photograph of face and neck; B, frontal photograph of fully exposed neck, submental region and submandibular region by heads up.图1 红外热成像检查Figure 1 Infrared examination

2 结果

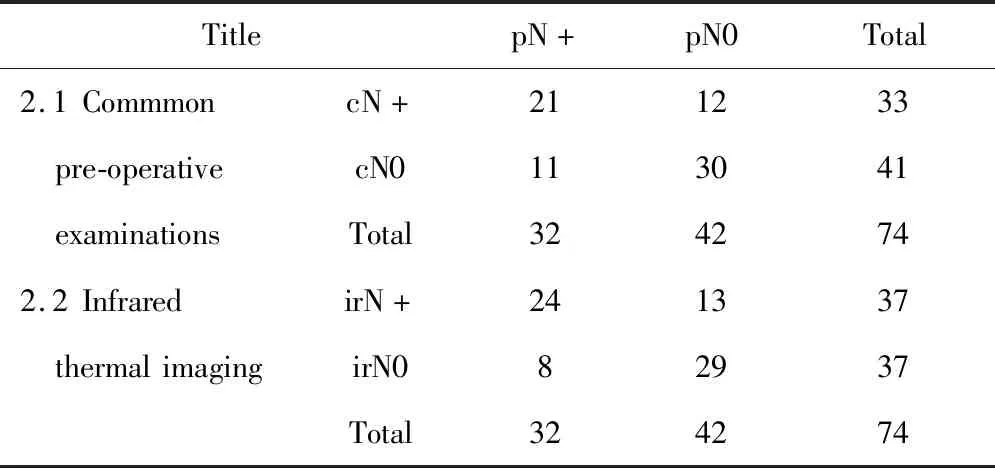

共74名受试者纳入了本次诊断试验(表2),其中,32(43.2%)例病理证实存在颈淋巴结转移,42(56.8%)例病理诊断未见颈淋巴结转移。术前体格检查、影像学检查(为临床广泛应用的颌面部螺旋CT/增强CT、PET-CT等不包含红外热成像检查的影像学检查的并联诊断结果)判断为cN0的41例患者中,有11(26.8%)例病理诊断证实存在颈淋巴结转移,另30(73.2%)例未见颈淋巴结转移;术前判断为cN+的33例患者中,有21(63.6%)例病理诊断证实存在颈淋巴结转移,另12(36.4%)例则无颈淋巴结转移。

基于第1.3小节中阐述的颈淋巴结转移红外热成像诊断标准,其中真阳性24例,假阴性13例,灵敏度为75.0%(95%CI:90.0%,60.0%);真阴性27例,假阳性8例,特异度69.0%(95%CI:83.6%~54.5%);符合率为 71.6%(95%CI:82.1%~ 61.1%), 阳性预测值为 64.9%(95%CI:80.2%~49.5%), 阴性预测值为78.4%(95%CI:92.0%~64.7%)。

在接受了颌面部螺旋CT或增强CT检查的61例患者中,有26例被判别为阳性病例,其中病理证实转移的真阳性病例16例;颌面部螺旋CT或增强CT有32例结果同红外热成像结果相符,其中12例病理诊断证实颈淋巴结转移癌,15例病理未见颈淋巴结转移。在接受了PET-CT检查的14例患者中,共有12例被判别为颈淋巴结转移癌,其中病理证实转移的真阳性病例6例;PET-CT有7例结果同红外热成像结果相符,其中5例病理诊断证实颈淋巴结转移癌。

表2 纳入的全部受试者常规术前检查及红外热成像诊断效能对比Table 2 Performance of conventional pre-operative examinations and infrared thermal imaging

A, asymmetric thermographic pattern including vascular pattern in region of interest (ROI); B, thickening image of unilateral facial artery/vein, submental artery/vein or external carotid artery; C, surface temperature of ROI raised over 1 ℃ than opposite side; D, changes of neck profile with abnormal temperature pattern.图2 红外热成像阳性征Figure 2 Positive signs of infrared thermal imaging

将红外热成像纳入术前临床检查项目,以红外热成像及其他常规术前检查任意一项阳性为术前颈淋巴结筛查阳性形成并联试验,共51例术前判别为阳性,其中29例为得到病理证实的颈淋巴结转移癌,其灵敏度为87.9%,特异度为46.3%。以红外热成像及其他常规术前检查两项均为阳性为术前颈 淋巴结筛查阳性形成串联试验,其灵敏度为 51.5%,特异度为97.6%。

3 讨论

数字红外热成像仪可以快速、直观地检测体表温度分布异常的征象,这一现象可以被解释为由于病理性改变引起的组织产热代谢变化,如局部血液供应或血管生成增加等[6]。既往的病理学研究证实颈淋巴结转移癌可引起反应性淋巴滤泡增生,窦组织细胞增殖、血管形成或局部肉芽肿等病理变化。肿瘤相关的血管变化在早期病变中即可观察到[14],当原发癌类似,颈淋巴结转移癌周围的血管变化也已通过影像学研究证实[15]。因此,颈淋巴结转移癌所引发的局部血管形成、血流升高和肉芽肿是皮肤温度升高和分布变化的根本原因,并成为红外热成像诊断颈淋巴结转移癌的基本原理和理论依据。

现有的术前评估颈淋巴结转移的手段主要有临床触诊、颌面部螺旋CT及增强CT、正电子发射断层显像(PET/CT)、磁共振成像(MRI)、颈部超声、细针细胞学检查(fine needle aspiration cytopathology, FNAC)及颈部淋巴结活检术,其中,增强CT、PET-CT等常涉及辅助药物的应用,药物应用的禁忌证限制了影像学检查的应用范围[16]。CT或MRI漫长的检查流程和相对高昂的成本也会影响患者的就诊体验。高频超声是一种无创、无放射线暴露的检查手段,但其技术敏感度高,此外,其需要面对的鉴别诊断内容繁多。FNAC或局部淋巴结活检是术前诊断颈淋巴转移癌最直接的手段,但其属于有创检查,适应证把控严格,难以成为快速筛查手段。红外热成像技术是一种快速、经济、无创、无电离辐射暴露的术前影像学检查手段,检查时间短,可以避免出现受检查者对放射线暴露潜在的风险感到担忧和不快的情况,也避免了依从性下降的问题。

本研究是针对转移癌而非原发癌的研究,与大多数原发性肿瘤不同,颈淋巴结转移癌可发生在颈部的各个解剖部位,并且头颈部的解剖结构复杂,淋巴结与面动脉、颈动脉、胸锁乳突肌、下颌下腺在同一区域,而根据头颈部鳞状细胞癌的临床治疗原则,肿瘤发生颈淋巴结转移风险高时应考虑颈淋巴清扫术,因此,红外热成像结果可作为考虑颈淋巴清扫术的适应证的依据,或用于评估部分组织缺损修复手段如颏下岛状皮瓣[17]的适应证。

本研究采用盲法,避免红外热成像检查者和临床医师之间出现主观偏倚。红外热成像诊断口腔鳞状细胞癌的灵敏度可以达到临床筛查的效能要求,但尚未达到可独立作为临床决策的依据的要求。本研究对比每一例病例的可观察到的红外热成像检查与其他常规术前检查结果,多数病例二者具有一致性,在二者不一致的病例中,既存在红外热成像技术判别真阳性的病例,也存在常规术前检查判别真阳性的病例,因此二者不存在替代关系。本研究尝试通过联合试验的方法,可根据临床实际需要将并联试验或串联试验纳入术前临床检查中,可以显著提高术前检查的灵敏度(87.9%vs. 63.6%)或特异度(97.6%vs. 73.2%), 从而提高临床筛查的有效性,降低漏诊率或误诊率,同时也可在实际临床工作中提高PET-CT等高费用检查的针对性,具有医学经济学意义。

红外热成像所获取的图像为功能性图像而非解剖形态学图像,红外热成像对于部分个案如颈部Ⅲ、Ⅳ区单发转移灶的诊断能力有限。由于淋巴结反应性增生或炎症病变也可导致局部皮肤温度升高,故导致本研究的特异度较常规临床检查低。本研究针对颈淋巴结转移癌的诊断首先以“全颈”作为基本单位,即判别全颈部是否存在可疑的颈淋巴结转移,从而进行颈淋巴清扫术的取舍决策。在后续的研究中,将尝试协同数字外科手段、图像融合及多模态技术,将颈淋巴结转移癌的诊断精确到“颈侧”或更细致的“颈分区”,从而提高红外热成像诊断的有效性与临床价值。

为确保样本的代表性,考虑到术前放疗或化疗对颈部血管形态和分布可能的影响[18],本研究将接受过术前放、化疗的患者排除。同样,既往接受过头颈部手术的患者也被排除于此研究之外,但这些患者对于颈淋巴结转移癌的临床筛查需求度依然很高。在后续的研究中,将扩大样本量,并尝试纳入接受过放化疗或既往头颈部手术的患者,以及口腔鳞状细胞癌之外的原发癌病理类型,以期红外热成像在头颈部恶性肿瘤颈淋巴结转移癌的临床诊断、治疗和管理中发挥更大的作用。