开放式无张力疝修补术和腹腔镜手术治疗成人腹股沟疝的临床应用效果比较

河南省长葛市第二人民医院(461500)赵保民

腹股沟疝是临床普外科常见的一种疾病,本研究对开放式无张力疝修补术和腹腔镜手术治疗成人腹股沟疝的临床疗效进行比较,旨在为临床治疗提供参考,现总结如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料 选取2016年4月~2018年3月我院收治的成人腹股沟疝患者,按照随机数字表法将其分为开放组(50例)和腹腔镜组(50例)。腹腔镜组中男31例,女19例,年龄24~70岁,平均(54.1±3.0)岁;开腹组中男28例,女22例,年龄22~73岁,平均(54.3±2.7)岁。不同组患者一般资料间比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法 开放组予以开放式无张力疝修补术:患者接受局部麻醉或硬膜外麻醉后,选取常规斜形切口,并逐层切开,找出疝囊,将5cm×10cm聚丙烯补片置于精索后方,并固定于腹股沟韧带、腹内斜肌和耻骨结节等,手术予以24h沙袋加压。腹腔镜组予以腹腔镜经腹腔腹膜前疝修补术:患者选取头低脚高平卧体位,角度约为10°~15°,接受全身麻醉后,在患者脐孔作一小孔,置入10~12mm套管,并放置腹腔镜镜头,分别在病变同侧或对侧麦氏点处作一操作孔,并置入5mm套管,对疝类型、大小、部位和内容物进行观察;在疝缺损上缘,从患者脐内侧皱襞到髂前上嵴处将腹膜切开,使上下缘腹膜瓣游离,进入腹膜前间隙,从腹股沟管内将斜疝囊拉出,并朝腹腔内予以高位回纳,在直疝三角中间腹膜前将脂肪结缔组织和疝囊全部回纳,对于斜疝则充分游离疝囊后,在其后方可见输精管和精索血管,继续朝内侧分离,直至耻骨膀胱间隙,随后朝外侧将其分离,进入髂窝和Bogros间隙;在患者腹腔缺损处置入细管状修补网片,同时在分离的腹膜间隙处展开修复网片,并将腹部沟管韧带、腹横肌环状缘、联合腱和骨盆部韧带予以粘胶固定,最后缝合腹膜。

1.3 观察指标 观察并比较不同组患者手术时间、术后疼痛时间以及住院时间。记录并比较不同组患者术后并发症发生率,并发症主要包括尿潴留、阴囊水肿、精索静脉曲张等。

1.4 统计学处理 本研究采用SPSS19.0统计学软件处理数据,计量资料以(表)表示,组间比较分别采用t检验,计数资料以百分比(%)表示,组间比较分别采用χ2检验,检验水准为α=0.05,若P<0.05差异具有统计学意义。

2 结果

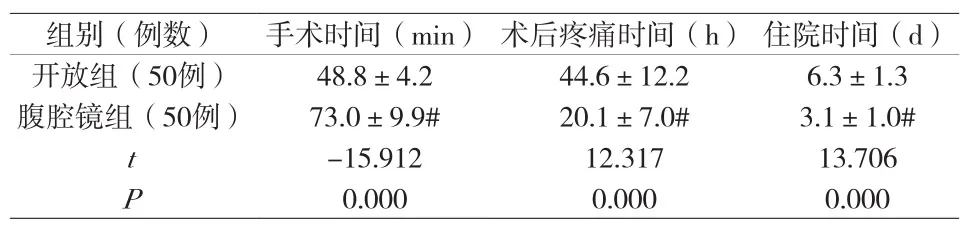

2.1 不同组患者手术效果比较 腹腔镜组患者手术时间高于开放组(P<0.05),腹腔镜组患者术后疼痛时间和住院时间均明显少于开放组(P<0.05),详见附表。

附表 不同组患者手术效果比较

2.2 不同组患者术后并发症发生率比较腹腔镜组患者尿潴留1例和精索静脉曲张1例,开放组患者尿潴留4例、阴囊水肿2例、精索静脉曲张2例,腹腔镜组患者术后并发症发生率(4.0%vs16.0%)显著低于开放组(χ2=4.000,P=0.046)。

3 讨论

大量研究证实,腹腔镜下疝气修补技术具有创伤轻、对腹腔影响小和预后恢复快等特点,是目前临床治疗疝气的理想方法,同时被广泛应用于临床[1]。本研究结果显示,腹腔镜组患者手术时间高于开放组(P<0.05),腹腔镜组患者术后疼痛时间和住院时间均明显少于开放组(P<0.05);腹腔镜组患者术后并发症发生率显著低于开放组(P<0.05)。该研究结果与朱熠林等[2]研究报道相类似。

综上所述,开放式无张力疝修补术与腹腔镜经腹腔腹膜前疝修补术治疗成人腹股沟疝均具有一定临床疗效,但后者可减轻患者术后疼痛、缩短住院时间以及降低并发症发生率,其值得推广借鉴。