雷电防护在船舶中的应用探讨

陆 洋,孙国亮,左红稳,肖海瑞

(63680部队,江苏 江阴 214431)

据报道,船舶雷击事件时有发生,并造成人员伤害和设备损失。同时,船舶雷电防护标准少、不细致、革新慢,或直接参照其它标准,落实到实际应用中,表现为不受重视,甚至不做强制执行。军船一般都要求直击雷防护,但对于感应雷的防护缺少相关规范或有力措施[1-3]。本文通过分析船舶雷击的分类及后果,阐述现行防护标准和实船应用状况,探讨雷电防护的不足之处和发展方向。

1 船舶雷击分类

通常,根据雷击特点及其危害方式,将船舶雷击分为直击雷、感应雷和接地雷[1]。

直击雷指雷电直接击中设备、线路或船体结构,因电效应、热效应和机械效应等造成设施损坏及人员伤亡,其危害程度与物体电流传导、热传导的性能相关[1-4]。船舶的金属船体和桅杆为雷电起到良好引导作用,并形成低阻抗通道导入大海,危害较小;而玻璃钢船体或具有天线罩或木质桅杆、旗杆的船舶,雷电袭击时会遭受严重破坏。

感应雷是雷电引起的电磁辐射效应,即雷电产生电磁脉冲辐射并与船载设备相互作用的现象。大气雷电电磁脉冲是对船舶平台的敏感系统构成危害的强电磁脉冲源之一[5]。

接地雷是由直击雷引起的。当雷电对桅杆等高点放电时,雷击电流通过船体向海面扩散,雷击处(高压)与较远设备(低压)之间会产生很大电位差,电流从高压处流向低压处;当设备接地不良时,高电位差导致设备遭到电击损坏。

2 船舶雷电防护的相关标准、规范

目前国内船舶雷电防护常用标准、规范有:《钢质海船入级规范》(2018)、GJB 4000-2000《舰船通用规范》、GB 50057-2019《建筑物防雷设计规范》和CB/T 3667.3-2014《船舶电缆敷设和电气设备安装附件接地件》等。此外,还有GB/T 18573-2009《小艇 电气装置 避雷保护》(艇体长度小于24 m的小艇避雷保护设备的设计、制造和安装要求)。

不同国家船舶雷电防护标准存在差异,即使在同一国家,标准归口组织、起草单位、颁布机构不同,规定内容、适用范围及实施结果也存在差别。以美国为例,防护标准是由不同机构发布的,如美国船舶和帆船理事会、海岸警卫队和国家消防协会等。再如我国的《钢质海船入级规范》(2018)一般适用于民船,军船也会参考,而GJB 4000-2000《舰船通用规范》一般都用于军船。

此外,相对其它行业,船舶雷电防护缺乏完善、细致的综合防护规范内容。在GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中,详尽规定对电子信息系统采取的外部、内部综合防护措施,建筑物电子信息系统综合防雷系统见图1。

图1 建筑物电子信息系统综合防雷系统

3 船舶雷电防护应用现状

除适用标准、规范匮乏外,船舶雷电防护应用起步较晚、发展较慢、普及度低,而在其它领域,如建筑物、矿井等场所,船闸、港口机械等设施的防雷都有较为广泛的研究和成熟的应用。

目前,钢质船舶雷电防护多采用安装避雷针的方法。避雷针发展至今种类繁多,除传统的富兰克林避雷针还有电荷转移系统、半导体消雷器和提前流光发射空气端子等,但船用环境要求避雷针构造简单、安装方便、风阻小、重量轻,不影响船体结构,富兰克林避雷针更为适用。实际上,很多船舶的避雷针就是桅杆顶端伸出一根尖顶圆钢,用于防护直击雷,但对感应雷很少采取针对性防护措施。

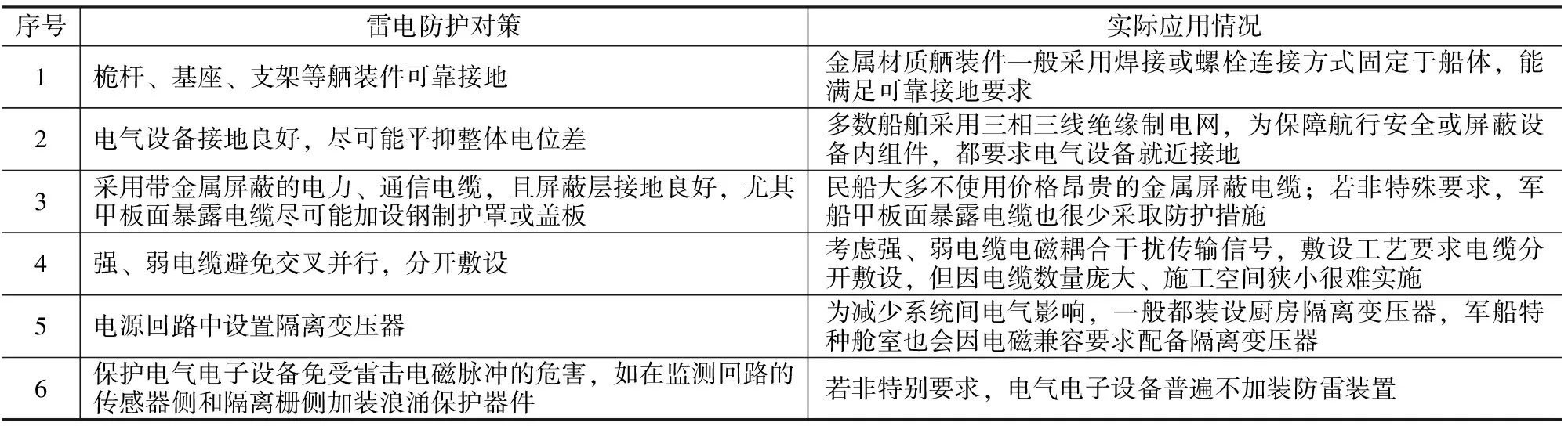

除加装避雷器外,文献[1]~[4]针对船舶防雷措施的缺失提出应对策略。如表1所示,有的对策已经应用,有的措施本意并非为防雷,客观上却起到防雷效果。雷电防护实施情况会因船舶任务性质、设计标准、建造方式、生产成本不同有所差异。

3.1 民船雷电防护应用状况

民船标准不要求钢质船强制执行防雷规定,《钢质海船入级规范》(2018)中规定:“对金属结构船舶,由于其桅、构件和船体构成了固有的对地低电阻通路,故不需另设避雷系统”,国外船级社的规定与此类似。业内存在共识:钢质船无需装防雷装置,其船身就是良好等电位屏蔽体,对雷击能自然接闪、分流,与水接触的船体会快速释放电荷,并能屏蔽雷击电磁脉冲,保护人员、设备安全。如果船东无要求,设计所、船厂、设备厂一般都不会设计、加装雷电保护装置或雷击抑制器。由于淡水导电接地中介作用不如海水,淡水中船舶更易遭受雷击,据统计,美国弗罗里达州西南部每年有3%的游艇遭受雷击损坏,其中大部分没有安装防雷装置。

表1 船舶雷电防护对策和实际应用情况比较

尽管救生艇、救助艇等采用玻璃钢等非金属材质,但吨位小、航程短,也少见配置避雷器。少数特种船,如装有可燃液体的船舶,若遭遇雷击可能出现灾难性后果,此类船舶通常配有避雷装置。

船用雷达常用防雷措施是在开关机时通过继电器控制天线和设备之间的通断。按下启动按钮,继电器线圈通电,其常开触头闭合,天线和设备接通;在恶劣天气情况下,按下停止按钮,继电器线圈断电,其常开触头断开,天线和设备隔离。此外,有的雷达系统采取天线和设备间加装隔离开关的方法,雷雨天气时人为将天线和设备物理隔离。

3.2 军船雷电防护应用状况

国内军船雷电防护一般依据GJB 4000-2000《舰船通用规范》或参考民用标准。《舰船通用规范》规定“若船体和桅杆相互直接连接,桅杆顶端直径符合不小于12 mm(铜杆)和25 mm(钢杆或铁杆)的要求,则桅杆可作为避雷装置。桅杆上的电气设备在避雷针保护范围内,则无需另行安装避雷针。”可见,军船并非强制安装避雷器,而是依船体结构而定。但有的新型船舶采用玻璃钢结构或橡胶涂层以减轻船体重量或提高隐身性能,其船体和水面绝缘,当雷电击中桅杆或天线时会将电流引入设备,此类船舶须配备防雷设施。

某船曾遭受雷击,主桅附近电子设备严重损坏[5]。考虑金属桅杆对雷达及天线影响,该船的桅杆小桅采用非金属玻璃钢材质,分布着大量的敏感电子设备,安装避雷系统就显得十分必要。小桅以下部分桅杆和船体为金属材料,可作为避雷装置引下线,即前桅顶端天线用两根软铜线连接后自左右舷分别引至下方金属桅杆,并保证桅杆可靠接地。这种以天线作避雷针的方法要求天线本身无敏感元件,在雷雨天气可切断天线与设备的连接。

军船对电磁环境防护向来重视,相关标准较多,有HJB 34A-2007《船舶电磁兼容性要求》、GJB 1046-1990《船舶搭接、接地、屏蔽、滤波及电缆的电磁兼容性要求和方法》、GJB/Z 36-1993《船舶总体天线电磁兼容性设计导则》、GJB 1389A-2005《系统电磁兼容性要求》等。军船设计时以此为据,制定适用本船的电磁兼容方案。其中部分标准涉及雷电电磁脉冲防护;《系统电磁兼容性要求》提出“对于雷电的直接效应和间接效应,系统都应满足其工作性能的要求”,而且明确规定直接效应和间接效应的雷电环境数据,要求“符合性应通过系统、分系统、设备和部件(如结构件和天线罩)级试验、分析或其组合来验证。”所以,各系统、设备都应采取雷击防护措施。

军船设计建造中对电磁兼容的控制、电磁环境的改善和电磁干扰的抑制有利于减少雷击效应的影响,其设计要点如下。

1)天线合理布置,减少相互间耦合,避免电磁辐射危害电子设备。

2)船舶结构设计和舱室设置远离船上的辐射源,并注意避免电磁干扰,如对舱室做屏蔽处理。

3)舱面设施接地良好。

4)金属管系安装做屏蔽处理,如金属管路在贯穿甲板或舱壁至露天部位及进入屏蔽舱室时,在贯穿处应环焊或通过法兰接地。

5)电缆选择及敷设工艺要满足既定电磁环境,图2是电缆进入屏蔽舱室施工工艺,将穿过电缆筒的电缆在其两端各剥去一部分护套,中间没有剥掉护套的一段电缆在电缆筒内用具有屏蔽特性的套管填满,最后在电缆筒两端填充耐火密封胶。

图2 电缆进入屏蔽舱室施工工艺

6)电气电子设备采取船用环境接地形式。

7)交直流电源保证电能品质,特种设备采用独立供电模式,并在配电线路装有隔离变压器和滤波器,避免系统间电磁干扰,见图3。

图3 特种设备的独立供电系统

3.3 民船、军船雷电防护应用状况比较

民船与军船在任务用途、参照标准、建造模式和生产成本等方面区别很大,对雷电防护的重视程度也有差异。相对于军船,民船对于雷电防护的要求较低,很多民船没有采取防雷措施。军船一般加装避雷针用于直击雷的防护;虽然针对感应雷的防护措施尚不完善,但特有的电磁兼容设计有利于抑制雷电间接效应。表2为民船和军船雷电防护情况的比较。

表2 民船和军船雷电防护情况比较

4 船舶雷电防护研究方向

近年来随着海洋权益争端升温、船舶技术更新发展和电磁脉冲利器突破应用,人们认识到船舶平台强电磁脉冲防护是提高战时生存能力和攻防作战效能的重要保证,进而高度重视船舶雷电防护并开展大量研究。目前,国内外相关研究主要集中在以下两方面。

1)船舶雷电防护方式的改进完善。国内应用较多的有《建筑物防雷设计规范》的滚球法和《舰船通用规范》方法;国外有集合体积法、圆锥保护法(英、美等国)、军标方法(俄罗斯)等。研究人员根据船舶雷击事故分析、模型试验及理论创新,研究现行方法的失效情形并改进不足。

2)船舶平台雷电电磁兼容的深入探索。研究人员认为[6],强电磁脉冲防护关键技术须从强脉冲耦合规律入手,研发综合防护技术与集成防护策略,包括根据系统特性及平台结构特点,研究电磁屏蔽、组合滤波、限幅与旁路、搭接接地、总体结构布局与新材料应用等防护技术,并在所有耦合通道上采取新型防护策略。

5 结束语

船舶雷电防护标准因制定的国别、机构不同而存在差异,其中防护类型、计算方法、设计参数等要素直接关系到避雷装置的选用,安装位置的确定,防雷效率的提高及人员设备的安全。钢质船普遍被认为自身具有避雷作用,所以雷电防护并不受重视,标准多年一成不变,甚至不做强制执行。与民船相比军船对雷电防护要求较高,而且军船电磁兼容设计也有助于消减雷击不利影响。

随着船舶自动化程度的普遍提高、电子信息系统的广泛应用及海上战力提升的迫切需求,雷电电磁脉冲防护的重要性日益突出,为此开展了船载构件电磁脉冲耦合通道防护、船舶平台总体结构布局优化及信息设备新材料应用等课题。这些研究成果将催生新标准、新规范的出台,推动设备研制水平、船舶建造质量的提升,保证船舶雷电防护效能的充分发挥。