中西医结合疗法治疗后循环缺血性眩晕30例临床观察

何川 李重

【摘 要】 目的:观察中西医结合治疗后循环缺血痰浊上扰清窍型眩晕的临床疗效。方法:选取60例后循环缺血痰浊上扰清窍型眩晕患者,随机分为两组;对照组30例,采用静脉滴注盐酸倍他司汀氯化钠;观察组30例在对照组基础上加用半夏白术天麻汤加减和针灸治疗。观察治疗前后症状、经颅多普勒(TCD)血流流速及搏动指数的变化。结果:治疗组总有效率為93.3%,明显优于对照组73.3%(P<0.05);治疗后,两组的椎基底动脉的收缩期峰值血流速度(Vs)和其搏动指数(PI值)差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:中西医结合治疗后循环缺血痰浊上扰清窍型眩晕疗效优于单纯西药。

【关键词】 后循环缺血;眩晕;中西医结合疗法

【中图分类号】R259 【文献标志码】 A 【文章编号】1007-8517(2019)13-0133-03

眩晕是一种以头晕眼花为主要临床表现的病症,眩是指眼花或眼前发黑,晕是指头晕甚或感觉自身或外界景物旋转。两者常同时并见,故统称为“眩晕”[1]。它是一种自我或外在物体运动的幻觉,是自身平衡和空间意象的自我体验错误。大多数眩晕患者以风、火、痰、虚、瘀为主要病因,本科室多年研究发现其中痰浊上扰清窍型眩晕最为常见。因此,积极研究中医药在风痰上扰型眩晕患者治疗中的临床疗效以及作用机制具有重要的临床意义。后循环缺血(Posterior Circulation Ischemia,PCI)引起的单发性眩晕,在老年患者中及其普遍。后循环由椎动脉、基底动脉及大脑后动脉组成,并为脑干、小脑、丘脑、枕叶、颞叶和上段脊髓的一部分供血。PCI可以影响前庭神经系统的供血,造成前庭神经内侧核缺血,从而出现眩晕[2]。血管痉挛和血液动力学变化也可导致椎基底动脉的血液供应不足,降低脑干血流功能阈值。临床症状为间歇性和阵发性神经功能障碍,主要表现为脑干,小脑和枕叶症状[3]。在早期阶段,仅表现为反复短暂发作的眩晕症状。治疗的关键是调节基底动脉的血液供应,以改善脑干,小脑和枕叶的缺血和缺氧,并消除眩晕和其他并发症[4]。

西医对眩晕的认识、治疗进展及其疗效不佳,中医药在这方面具有优势。本研究针对我院收治的后循环缺血痰浊上扰清窍型眩晕患者采用中西医结合治疗的方法,取得较好疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取湖北省中西医结合医院2017年1月12日至2018年10月12日神经内科就诊的后循环缺血痰浊上扰清窍型眩晕患者60例。随机数分成对照组和观察组,每组30例。对照组男16例,女14例;年龄42~80岁,平均(57.6±11.8) 岁;病程4个月至7.5年,平均(3.3±2.1)年。观察组男18例,女12例;年龄40~82岁,平均(58.2±11.2) 岁;病程6个月至8年,平均( 3.6±1.9)年。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 西医诊断参照《实用神经病学》中的诊断标准[5]:①年龄40岁以上;②慢性起病,逐渐恶化,或急性起病,或反复发作;③有动脉硬化或颈椎病史;④阵发性,位置性眩晕伴随恶心呕吐,耳鸣,听力减退,视力模糊,复视;或眼震,共济失调,构音障碍,病变一侧的肢体及面部疼痛减轻,甚至消失;⑤颈部X线或CT显示颈椎椎体肥大或椎间孔狭窄,经颅彩色多普勒(TCD)显示椎-基底动脉供血不足;⑥中医诊断则参照《中医内科学》[1]痰浊上扰清窍型眩晕的中医诊断标准。

1.3 纳入标准 符合上述中西医诊断标准者,并通过经询问病史、临床表现及TCD确诊为眩晕者;临床资料数据完整并且自愿加入本研究者并签署知情同意书者。

1.4 排除标准 排除其他疾病引起的眩晕,如颅内占位,眼部疾病等;通过头颅CT排除症状性脑梗塞或脑出血;严重肝肾功能衰竭;对药物严重过敏;哺乳及妊娠期。

1.5 方法

1.5.1 对照组 盐酸倍他司汀片氯化钠注射液(武汉久安药业有限公司,国药准字H42022300,500mL:盐酸倍他司汀0.02g,氯化钠4.5g)500mL,静滴,1次/d,疗程为14d。

1.5.2 治疗组 在对照组基础上加用半夏白术天麻汤加减:半夏10g,白术20g,天麻15g,茯苓20g,陈皮20g,生姜10g,大枣10g,炙甘草5g。气虚血瘀者加党参20g,黄芪15g,桃仁12g,红花12g;肾精亏虚,加肉苁蓉15g,枸杞15g,熟地12g;有明显头痛的加川芎12g,牛膝15g。在服用中药方的同时配合中医外治法,针刺治疗:选择脊旁肌加头维,中脘,内关,丰隆,阴陵泉,并采用泻法;灸:百会、足三里。1 次/d,疗程14d。

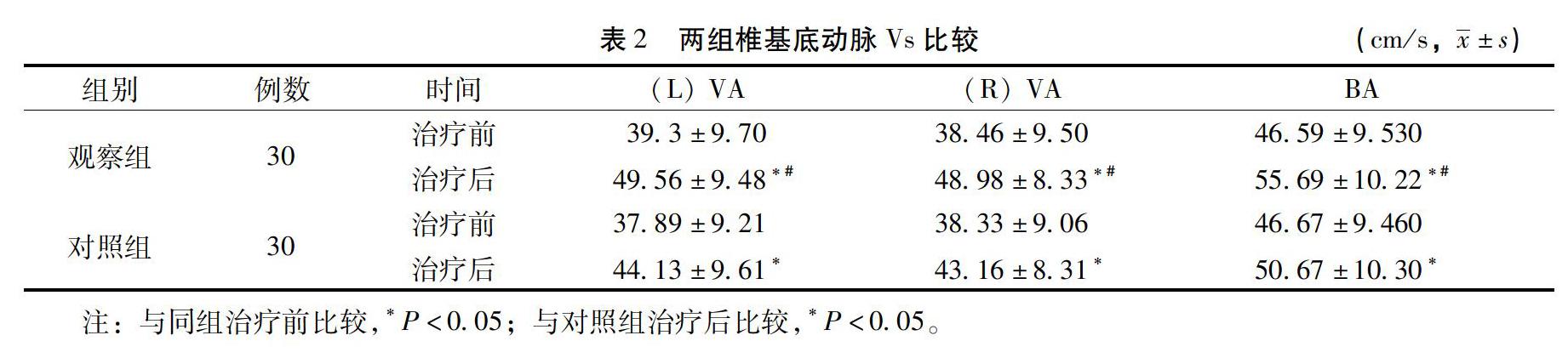

1.6 观察指标 观察治疗后2组患者的眩晕程度,发作频率和伴随症状的改善情况;通过TCD监测颅内动脉,采用Delikai 2MHZ探头,患者取坐位,低头,从枕旁窗监测患者基底动脉(BA)、椎动脉(AV)的收缩期血流速度(Vs),舒张末期血流速度(Vd)和搏动指数(PI)。

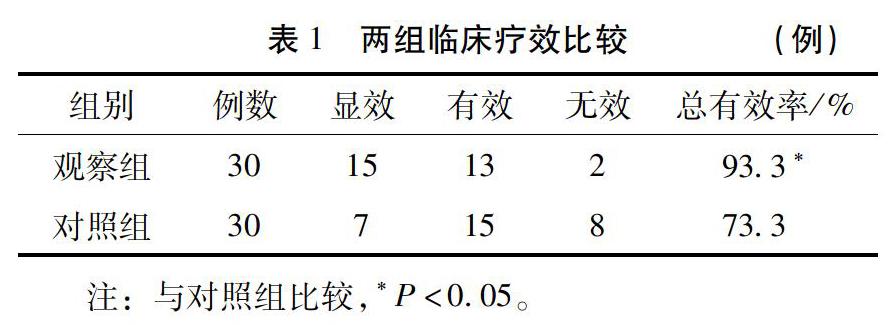

1.7 疗效判定 综合疗效参照文献[6],痊愈:眩晕及其他伴随症状消失,TCD 检查正常;显效:眩晕程度和发作次数减少60%,症状明显改善,TCD检查基本;有效:眩晕程度和频率均小于60%,症状明显改善,TCD检查有所改善;无效:眩晕及伴随症状无改善或恶化。总有效率%=(显效+有效)例数/患者例数×100%。

1.8 统计学方法 所有数据用SPSS 17.0软件进行统计分析。计量资料以(x±s)表示,采用t检验;计数资料以例数及百分比表示,采用卡方检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较 治疗14 d后,观察组临床总有效率为93.3%,对照组的临床总有效率为73.3%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。