幻想与现实的碰撞理性与感性的融合

李嘉龙

摘 要:罗伯特·舒曼(Robert Schumann,1810—1856)是浪漫主义作曲家中最具浪漫主义精神的人,是19世纪浪漫主义初期艺术家最杰出的代表人物之一。他的《C大调幻想曲》是一首结构庞大,充满浪漫感情的钢琴曲,是浪漫主义时期最伟大、最有代表性的钢琴音乐作品之一。本文主要先介绍《C大调幻想曲》的创作背景,然后再结合本人演奏这一乐曲的经历,浅谈这首乐曲的音乐表现手法和技术难点,为演奏者提供更多灵感和想象空间。

关键词:舒曼;《C大调幻想曲》;分析;演奏

一、《C大调幻想曲》的创作背景

这首幻想曲创作的构思来源主要来自两个方面:

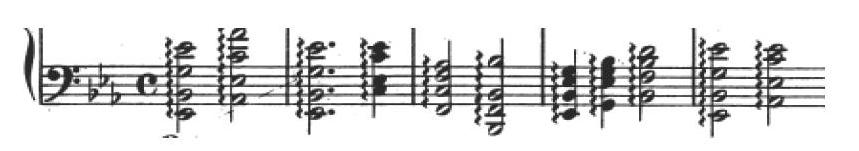

第一,1835年,李斯特发起筹建波昂市贝多芬纪念碑的活动。舒曼积极响应,开始创作这首《C大调幻想曲》作为对此次活动的捐献。在当时创作这首乐曲时,舒曼使用的笔名是“弗洛雷斯坦”和“埃塞比斯”。舒曼最初对这首作品的标题为:《废墟、凯旋门、桂冠,钢琴大奏鸣曲》,并注明为贝多芬纪念碑而作。我们从贝多芬的声乐套曲《致远方的爱人》(作品第98号.1816)中的第6首中的旋律找到了相似的旋律(见下例)。但是,贝多芬纪念碑的筹建工作由于长期的拖延,最后取消了。1838年,该作品完成,命名为《C大调幻想曲》,作品第17号。并且将此作品提献给长期以来给了他莫大支持的好友李斯特。

第二,当时,舒曼的钢琴老师弗莱特列克·维克强烈反对舒曼和他女儿克拉拉来往,舒曼这时候很难见到克拉拉,于是他把无限的思念寄托到了这首《C大调幻想曲》之中。这首乐曲第一乐章的主题就是克拉拉的《夜曲》(作品第2号)中的主题。舒曼把这一主题看成是他对克拉拉的爱情的倾诉,看作他们之间传达爱情的语言。舒曼在给克拉拉的信中曾经写道:“这首幻想曲,只要你想起我再也无法接近你而不得不把你忘记的1836年不幸的夏天,你就可以理解了。”舒曼在最后出版这首作品的时候取消了最初确立的各乐章独立的标题,附加了斯莱格尔(Fr.schiegel)的诗句:“在纷繁的尘世之梦里,震响着一个小小的声音。它透过一切的声音,传向那暗地窃听的人。”

二、《C大调幻想曲》的写作手法和音乐表达

舒曼在这首作品里运用了很多特别的手法,比如說在第一乐章中有很多rubato的地方,还有很多切分节奏,第二乐章大量运用的附点节奏型,克拉拉主题在每个乐章的运用,都有很多值得讨论的地方,下面本人一一分析一下他这些特别的手法。

(一)Rubato

在这首幻想曲第一乐章中,出现了很多Rit.(渐慢),总计33处,在第一乐章中连续8小节出现了6次Rit.,可见舒曼对作品的表情雕刻得极为细腻。(见下例:第一乐章第71-79小节)

为什么舒曼要标记这么多Rit.?如此多渐慢在演奏时不会让人觉得拖沓吗?当然不会,舒曼作为一个大作曲家绝不会这么平庸。他在这里要求演奏者们更多地运用Rubato(弹性节奏)。

舒曼在第71小节第三拍写了Rit.然后紧接着第72小节写上了a tempo(回到原速),紧接着,同样是在第73小节到第74小节,有出现了同样的情况。在第76小节到第77小节是由Rit.到Adagio,还有一个是在第79小节中的Rit到Adagio。在这里,速度其实是呈现出“松——紧——松——紧”这样的情况,也就是我们所说的Rubato(弹性节奏),舒曼在乐谱上标记得极为细腻,要求演奏者严格按照他的意图弹奏,不然,就很难做到舒曼所想要的音乐意图。

就本人在演奏过程中的体会,认为舒曼在这里所要表现的情境是他在回忆他们难舍难分的情景,他们迫于克拉拉父亲的压力,不得不分开,他一再地诉求,但又一再地失望,在第77小节时,他写了一长段美好而又温暖的和声,唱出了他心中最美好的憧憬,好像已入梦境,但好景不长,d小调减七和弦直接把他从梦中又拉回了残酷的现实。

(二)切分节奏

切分节奏在第一乐章中可以说是无处不在。我可以举出很多例子,比如:

例1,跨小节切分(第一乐章第19-20小节、第23-24小节、第25-26小节的右手部分)

例2,中声部切分(第一乐章第34-37小节右手部分)

例3,左手高声部双音切分(第一乐章第65-68小节)

例4,带有休止符的切分(第一乐章第74-75小节)

例5,4拍大切分(第一乐章第82-86小节)

例6,左手低音(第一乐章第105-109小节)

舒曼在一个乐章内运用切分如此密集是非常罕见的,可见切分节奏在这个作品中第一乐章是非常重要的。总的来说,切分在他的作品里意味着情感的纠缠,不安,激动,渴望,挣扎。演奏的时候要有所强调,尤其是第一个音要给人切分的感觉,如果前面是有休止的就要在拍子上吸一口气再开始弹奏切分。

(三)附点节奏型

在他第二乐章中附点节奏型占主导地位,这种节奏型能表现出愉快的气氛,与舒曼最初想把这个乐章命名为“凯旋门”有密切的关系。另外,也许是为了纪念贝多芬,舒曼运用了这种强有力的节奏型。

虽然这个乐章通篇几乎都是附点节奏型,但还是有多种形式,音乐还是很有变化的,举几个例子,如:

例1:带有同音连线且处在伴奏地位的附点;

例2,旋律形态的附点;

例3,带有其他旋律声部的附点;

例4,带有小连线并且中间有休止符的附点;

这些附点都各自有他们的独特之处,演奏时要严格按照谱上所要求的记号做到位,不然听起来会让人感觉通篇全是附点,产生厌烦的情绪。

(四)克拉拉主题在每个乐章中的运用

先前本人提到了这首幻想曲很大程度上是由于舒曼和克拉拉分离后所写的,所以舒曼大量地运用了克拉拉写的夜曲主题来表达他对克拉拉的无限的思念。举一些例子:

例1,右手旋律,舒曼在大声呼唤克拉拉(第一乐章第2小节)

例2,主题转调(下例:第一乐章第28小节)

例3,主题变形(下例:第一乐章第41小节)

例4,运用八度叠置(第一乐章第61小节)

例5,以卡农形式(第二乐章第22小节)

例6,主题转调(第三乐章第5小节左手声部)

例7,用二连音呈现(第三乐章第15小节右手声部)

例8,用模仿的复调手法(第三乐章第52小节)

三、《C大调幻想曲》的部分技术难点

在这首《C大调幻想曲》中,第一和第三乐章的技术难点不是特别多,在这里本人主要探讨一下第二乐章某些困难片段。

在乐曲一开始的主题就是大和弦(见下例:第二乐章第1-5小节左手部分),左手是远距离的分解琶音,在演奏时很容易碰错或者漏音,本人建议可以先着重把左手低音和高音在练习过程中突出一些,把这两个音先抓住,因为低音是和弦的根本,高音通常用2指弹,很容易碰错或漏音。

在第二乐章呈示部的主部再现处(见下例:第二乐章第92-95小节左手部分),左手的织体变成大跳形式,并且在低音上有sf的记号,而这时如果用小拇指的话显得会吃力不讨好,声音单薄。本人通过演奏的经验建议用大指弹奏这些低音,并且结合上手臂的带动将力量从前面的和弦转移到后面的大指上,运动方向是一个圆弧形,在大指弹完后,利用手臂的圓弧运动迅速转移到下一个和弦,整个动作必须自然而流畅。

在乐曲尾声(见下例:第二乐章第232-233小节)双手大跳应该是这首乐曲最难的技术点了,在这里,本人提供一些练习方法供大家参考。第一种方法,只弹每只手的最低和最高音,也就是大指和小指,先分手再合起来,这样练习的目的主要是找到远距离大跳的把位,有了这个把位的感觉再加上中间的手指,弹起来准确性会高很多。第二种方法,重音变化练习,一种是重音在八分音符上,一种是在十六分音符上。第三种方法,将原来的节奏型全反过来,十六分音符变八分音符,八分音符变十六分音符,要求在弹大指和二指的双音时,迅速找到下一个小指的高音,也需要先分手练,这样练习也是为了加强准确性。

四、结语

这首《C大调幻想曲》是舒曼的具有历史意义的作品,本文通过对这首乐曲创作背景的描述、写作手法和音乐表达的分析、部分技术难点的练习建议,理性与感性地认识和学习了这首伟大的作品,舒曼的作品不光光在作曲技法上对其他浪漫派作曲家有很多影响,而且在音乐上也极具想象力和感染力,而成为经久不衰的传世名作。希望通过理性与感性地结合,我们能更好地演奏这首作品,更准确地表达舒曼的想法,把最真实的声音传递给听众。

[参考文献]

[1] 周薇.西方钢琴艺术史[M].上海音乐出版社,2003,2:119.

[2] 沈旋,梁晴,王丹丹.西方音乐史导学[M].上海音乐学院出版社,2006,8.

[3] 戚卫民.舒曼的音乐与爱情[J].艺术探索,2009,05.

[4] 宋熙.舒曼钢琴音乐中的对立与统一[J].音乐研究,2009,05.

[5] 江晨.探秘舒曼的音乐世界[J].钢琴艺术,2010,06.

[6] 于焱.舒曼的浪漫主义精神[J].音乐生活,2007,01.

[7] 魏瑛珞.用音乐抒发浪漫主义情怀—浅谈舒曼的钢琴作品[J].音乐生活,2010,06.

[8] 唐勇.析舒曼C大调幻想曲Op.17第一乐章[J].艺海,2005,08.

[9] 李蕾.舒曼钢琴艺术的探索[J].长春大学学报,2006,11.

[10] 中央音乐学院钢琴系.舒曼钢琴曲选[M].人民音乐出版社,1960,6.