“互联网+”背景下的研究性习作教学策略

刘小伟

摘要:“互聯网+”背景下的研究性习作,是将各种信息技术与习作教学深度融合,将习作内容整合到一定的主题中进行研究实践。这种习作教学,需立足习作内容的重构,分三步推进:筛选主题,制定计划;主动探究,实践体验;个性创造,真实表达。

关键词:“互联网+”研究性写作内容重构习作教学

当下,“互联网+教育”给传统教学带来颠覆性的变革。有教师利用电子书包做“镜头去哪儿——我是小拍客”习作课程;有教师利用微信做“微信日记”,利用QQ开展“QQ微写作”;有教师利用网络平台批改习作……信息技术,正在改变学生的习作方式。

研究性习作强调灵活整合教材习作资源,打破空间限制,使学生变被动为主动,实现个性化表达。“互联网+”背景下的研究性习作,是将各种信息技术与习作教学深度融合,将习作内容整合到一定的主题中进行实践。在此过程中,教师需充分利用互联网的优势,充实习作素材,丰富习作文体,扩展习作形式,激发学生的习作兴趣,培养其习作个性。

一、内容重构:串点成线,构建新序列

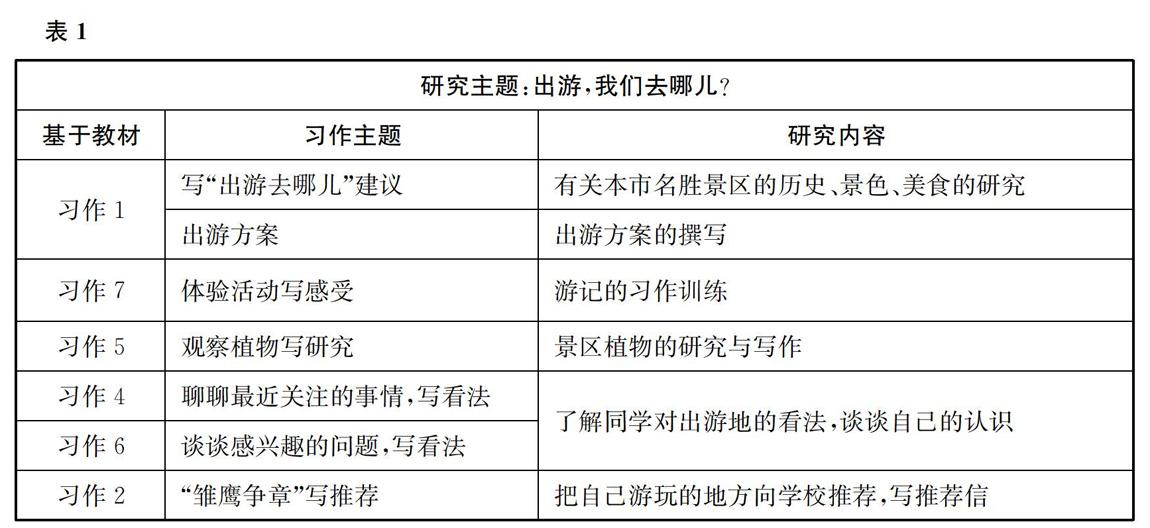

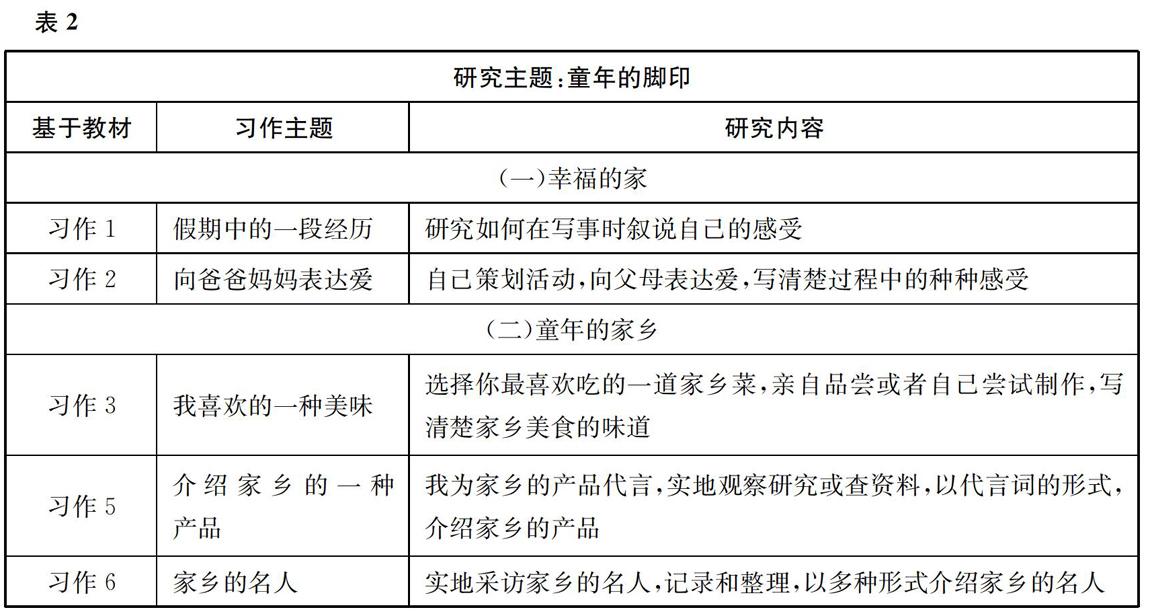

对比发现,苏教版小学语文教材中的单元习作内容大多能联系学生生活,但相互之间缺乏有效关联。学生如果缺少观察,就搜集不到或不知该如何搜集合适丰富的素材,从而陷入“无米之炊”或无从下笔的境地。对此,笔者决定借助网络,对一学期的习作内容进行整合,并以“主题研究”为核心,将原本孤立的内容勾连起来,引导学生借助互联网进行多元体验和探究。例如,笔者对四年级下册的习作内容进行了梳理,将《习作3》之外的其他6篇习作融入“出游,我们去哪儿?”的综合性主题研究活动中,将习作内容建构为一次系列主题活动的若干次习作研究(如表1)。同样,将六年级上册的5篇习作建构为“幸福的家”和“童年的家乡”两个小主题(如表2),引导即将毕业的学生用自己的研究成果诉说父母情、家乡情,给童年留下美好的“脚印”。这样的内容重构,基于一定的习作主题组织素材,完全源于学生体验和探究后的积累,能让他们有话可说,有情可述。表1

研究主题:出游,我们去哪儿?基于教材习作主题研究内容习作1写“出游去哪儿”建议有关本市名胜景区的历史、景色、美食的研究出游方案出游方案的撰写习作7体验活动写感受游记的习作训练习作5观察植物写研究景区植物的研究与写作习作4聊聊最近关注的事情,写看法习作6谈谈感兴趣的问题,写看法了解同学对出游地的看法,谈谈自己的认识习作2“雏鹰争章”写推荐把自己游玩的地方向学校推荐,写推荐信表2

研究主题:童年的脚印基于教材习作主题研究内容(一)幸福的家习作1假期中的一段经历研究如何在写事时叙说自己的感受习作2向爸爸妈妈表达爱自己策划活动,向父母表达爱,写清楚过程中的种种感受(二)童年的家乡习作3我喜欢的一种美味 选择你最喜欢吃的一道家乡菜,亲自品尝或者自己尝试制作,写清楚家乡美食的味道习作5介绍家乡的一种产品我为家乡的产品代言,实地观察研究或查资料,以代言词的形式,介绍家乡的产品习作6家乡的名人实地采访家乡的名人,记录和整理,以多种形式介绍家乡的名人二、策略实施:主题统领,奏好三“步”曲

下面以六年级上册“童年的脚印”研究主题中的“童年的家乡——我为家乡的产品代言”活动实践为例,阐释“互联网+”背景下的研究性习作教学策略。

(一)第一步:筛选主题,制定计划

为了改变习作教学中学生“被作文”的状态,开学初,笔者都会开一节习作研究准备课,依据教材习作内容,鼓励学生走出去寻找自己最感兴趣的话题。在学生的提议下,师生共同确定本学期研究的核心主题,勾连各单元习作,制订研究计划。“童年的家乡——我为家乡的产品代言”的研究主题,就是师生共同选定的——

师同学们,我们就要和自己的童年说再见了。此时此刻,你们想说些什么?

生童年过得太快了,最后一年,我想用文字记录我们的生活。

师你们觉得本册教材各单元的习作内容有和你的童年有关系、让你感兴趣的话题吗?

生我对习作5的话题最感兴趣。我的老家在淮安,而我却在南京上学,很少回去。我想把老家的茶馓介绍给同学。

生老师,我也对这个话题感兴趣。我们班的同学来自很多地方。马上毕业了,我们可能会各奔东西。以后想起同学的时候,如果还能自然想起他家乡的特色,我觉得很有意义。

师你说得太好了。我们的家乡不仅有产品,还有其他较具代表性的事物。你们看教材中还有其他能和此话题结合起来研究的习作主题吗?

生我觉得家乡的名人也可以并入这个话题。

生家乡的美味也能加进来。

……

师太棒了!下面我们一起讨论这些习作内容,看看这学期能做哪些主题研究。我们一起做一个计划表。

有了话题,我们便开始组织探究活动。

(二)第二步:主动探究,实践体验

1.走入生活,实践探究。

习作素材来源于对生活的感知和探究。为此,学生开始了第一项探究:走进生活,细致分析家乡的特色产品,并选择最值得介绍的角度进行研究。南京本地学生纷纷到产品销售点进行实地观察、记录。外地学生则结合自己生活的经历,通过互联网研究自己家乡的产品。有的学生还从网上买回产品做研究。每位学生都精心选择,并积极将自己的研究资料上传至班级研究习作群,以便大家及时查阅和交流。

2.分享交流,精选内容。

实践探究后,笔者会指导学生分享交流各自的素材,由此开始第二项探究:“该选择哪些内容来介绍产品?”课上,学生先浏览群里小组成员的资料,按顺序汇报自己的研究成果,接着,对所要研究的产品进行分类,如食品类、工艺品类等,然后讨论并确定研究内容。例如,有位学生在汇报家乡的雨花石时,谈及雨花石的历史、外观、价值、形成原理、价格等,经过交流,他选择深入研究雨花石的外观和价值。

3.查阅资料,深度研究。

精选素材后,教学进入“查资料,深研究”环节。对于有些认知不太深入的素材,学生需要借助互联网收集和整理资料,以使研究更有深度和广度。

本次活动实践中,很多学生精选了产品的价值、味道、外形等做研究。为了进一步丰富习作内容,学生开始进行第三项研究:有哪些方法可以帮你完成一段生动的代言词,帮你介绍好家乡的产品?在此环节,笔者将学生分成“内容”“形式”“语言”“情感”四个小组,让他们从不同角度进行探究——

师我们已经分别从内容、形式、语言、情感四个方面分组进行了探讨,现在汇报一下你们的成果。你们觉得为家乡的产品代言,怎样介绍比较好呢?可以结合自己的产品说说看法。“内容”小组先来谈谈你们的高见。

生我介绍的是云锦,我觉得可以介绍它的外观和历史文化渊源。

生我介绍的是淮安茶馓,因为是美食,所以可以详细介绍它的味道。

生我介绍的是雨花石,可以从雨花石的观赏价值和寓意去说。

……

师原来有这么多可供我们选择的内容。(板书:内容多面)那代言产品可以有哪些好的形式呢?

生我觉得可以是边说边唱的形式,还可以是说相声的形式。

生我觉得可以以诗歌朗诵的形式介绍。

师对,形式要丰富多彩,吸人眼球。(板书:形式多样)那语言方面呢?

生可以用充满想象的语言写。如写雨花石的外观,可以融入比喻、拟人的手法。

生还可以编一些家乡的顺口溜,或者用家乡的方言来说,会有特色。

生我们“情感”研究组有补充。加一些地方语言,其实就是融入自己的情感。我们可以加上自己的感受体验,以情动人。

师你们很有想法。用生动的语言,融入自己的情感,一定能让产品足够吸引人。(板书:语言丰富、融入情感)对于如何为家乡产品代言,你们研究出了这么多方法,真是让我大开眼界。前不久,明星闫学晶就为家乡的吉林大米做了代言。这代言可了不得,让吉林大米走向了全国,我们来看看视频。(播放视频)你们认为她代言成功的原因是什么?结合研究汇报,说说你们的想法。

生这个代言选择了大米“绿色健康”这一特色来宣传,很有说服力。

师是啊!(板书:聚焦特色)介绍产品还要学会聚焦与众不同。

通过上述交流,学生对代言某种产品的方式方法有了一定的认知。

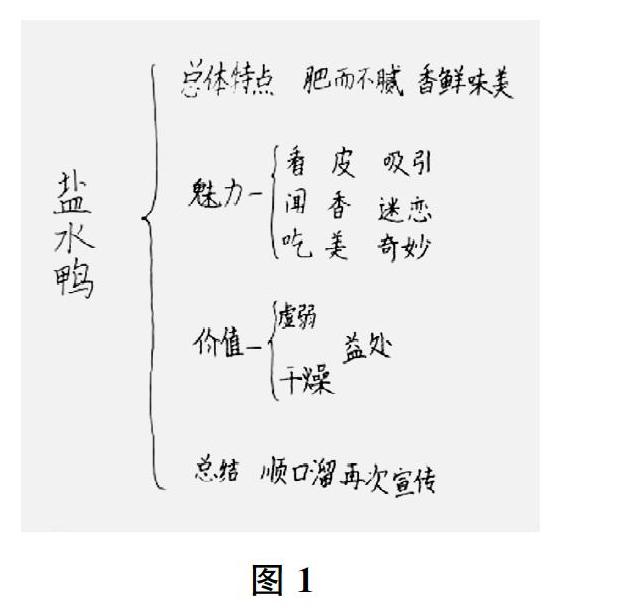

4.绘制导图,习作预热。

构建习作框架很重要。习作前,笔者一般都会引导学生绘制导图。不同的内容,可以有不同的形式。

本次活动实践中,有一位学生写了家乡的盐水鸭。她将自己的研究绘制成导图(如图1),进而完成了一篇很有层次的作品:

我的家乡在南京,所以由我来代言南京盐水鸭最合适不过。盐水鸭肥而不腻,鲜香味美。它的魅力體现在三点:色泽金黄,在灯光下闪闪发光,只要看一眼,你定会被深深吸引;淡淡的盐水味混夹着浓郁的肉香钻进你的鼻孔,闻一闻,你一定会迷恋到无法自拔;当你轻咬一口,一股咸味便会唤醒你的味蕾,顺滑的鸭皮和软糯的鸭肉在口中翻滚、混合,给人独特的感受。嚼到最后,鸭肉会从微咸变成微甜,这感觉,十分奇妙。此外,多吃盐水鸭大有好处。鸭肉有补血益气的功效,很适合身体虚弱、疲乏的人。它的食疗效果很明显,特别是皮肤干燥的女性,多吃盐水鸭,一定会越来越美。同学们,“盐水鸭,毛不扎。肉又鲜,皮又滑。想要生活美又好,请认准金陵盐水鸭”。

(三)第三步:个性创造,真实表达

准备充分后,学生便可以用自己喜欢的平台开始习作。笔者一般会组织学生在电脑上完成习作,同时利用互联网,师生、生生交流,不断完善习作。

1.利用平台,师生写作。

大多数情况下,我们会利用电脑或手机TIM软件进行习作。学生习作前,笔者都会先写“下水”文,通过亲自“试水”,了解学生习作的困难所在。本次习作课前,笔者写了家乡洪泽湖的大闸蟹——

大家好,我的家乡在美丽的泗洪,一到这里,人们就会想起洪泽湖大闸蟹。

它个头很大,蟹背呈青灰色。晶莹剔透的白肚,坚挺有力的金黄蟹爪,看上去十分诱人。洪泽湖大闸蟹是蟹中上品,养蟹的湖水清澈,没有污染,螃蟹往来于水草之间,被洗刷得干干净净。只要用水轻轻冲洗,便可在蒸锅上直接蒸熟食用。蒸熟的螃蟹金黄透亮,用泡着蒜头或姜水的醋去慢慢品味。肥硕的蟹黄,软软的蟹膏,微甜的蟹肉,满嘴都是香甜的味道。它的营养也很丰富,含有多种维生素,同时还具有舒筋益气、理胃消食、通经络、散瘀血的功效。

我真诚地邀请各位朋友品尝洪泽湖大闸蟹,和我一起分享家乡独有的幸福味道。

在写“下水文”的过程中,笔者发现写大闸蟹的样貌、味道时较为困难,写它的用途、价值时则较容易。通过作前交流发现,学生的困难也大多如此。因此,课堂在线习作时,笔者会重点关注学生薄弱之处。

2.关注过程,灵活修改。

在课堂上利用电脑和手机习作,方便教师线上及时关注学生习作过程。一旦有学生出现问题,便能及时与其交流,并针对问题当即编辑修改。个性化的指导,对学生特别是学困生来说,真是雪中送炭。

例如,一位学生在写“雨花石”代言词时,语言不够丰富、具体。指导前的文字如下:

我代言的是南京的雨花石。一枚精美的雨花石,就是一幅精致的图画。有嫦娥、夸父追日等。画中的景物,有的像高山,有的像太阳。把雨花石带回家,一定让你仿佛神游仙境,忘却一切烦恼。

待他写完这段,笔者就对其表述进行了指导。学生思考修改后,习作内容有了明显进步。指导后的文字如下:

我代言的是南京的雨花石。一枚精美的雨花石,就是一幅精致的图画。画中的人物,或似嫦娥奔月,或似贵妃醉酒,或似夸父追日,一个个,栩栩如生;画中的景物,有的像高山流水,有的像旭日东升,有的像涓涓细流,一幅幅,美妙绝伦。如果你把雨花石带回家,仔细地端详,一定会有神游仙境的感觉,忘却一切烦恼。听到这里你心动了吗?快来南京,把这美丽、神奇的雨花石带回家吧,它一定会让你每一天都过得更美好。

3.交流互动,定稿发表。

学生习作完成后,还少不了点评修改。在此环节,笔者一般会和学生共做4件事:欣赏,互评,修改,发表。

一般步骤是,学生写完后,就以组为单位,依据评价维度,在在线文档里组内互评。之后,组内集体研究老师的“下水文”,看看有无借鉴之处。两次互评后,进行修改。最后定稿,选择优秀作品,发表到班级电子杂志。对于大家都喜欢的作品,笔者还会鼓励学生做精加工,以做宣传和留念。

三、价值启示:任务研究,激发内驱力

“互联网+”背景下的研究性习作,以任务驱动的形式,引导学生围绕主题,借助网络和生活实践进行“话题”探究,能充分调动学生的主动性,激发学生的习作内驱力。习作场域不再局限于课堂,可以课上交流讨论,课外深入探究;习作方式不再是单一的“教师讲述习作理论学生写”,而是更为灵活的“师生围绕主题,在网上收集整理资料,走进生活调查、采访、拍照和记录,最后利用电脑创作和修改”;习作过程更为“走心”,鼓励学生走进生活、观察探究、记录积累、交流探讨、精选内容、自主建构、绘制导图、生成习作;习作文体更为多样,不仅涉及教材中的习作内容,还涉及方案、调查问卷、采访提纲等文体的习作;习作主体更为明确,强调让学生在亲身实践、体验、探究、感悟、积累的基础上,凸显自己的思想和真情实感,让文章处处有“我”……在这样的个性化创造中,学生的习作热情越来越高,习作的内驱力也越来越强。

放下功利,释放童性;丢弃急躁,呵护童心。“互联网+”背景下的研究性习作,为学生推开了习作的另一扇门,这门内,有儿童天真的笑、丰盈的心。

参考文献:

[1] 夏丏尊,叶圣陶.文心[M].北京:九州出版社,2016.

[2] 张蓉.“互联网+”背景下的多元习作路径探寻[J].教育研究与评论(小学教育教学),2017(5).