血液透析患者自体动静脉内瘘术前心脏左室射血分数与内瘘成熟时间的相关性研究

罗湘兰 宋利 符霞 彭银燕 全梓林 崔冬梅 赵立艳 陈诚

【摘 要】目的:探讨自体动静脉内瘘术前心脏左室射血分数与术后8周内瘘成熟之间的关联性,为血液透析患者自体动静脉内瘘术后护理提供理论依据。方法:本研究采用横断面观察性研究设计,自2017年2月至2018年3月对广东省人民医院血液净化中心行腕部自体动静脉内瘘手术后的50例维持性透析患者进行彩色多普勒超声检查。内瘘术后1周,2周,4周和8周采用二维超声模式顺序探查内瘘吻合桡动脉近心端5cm处,吻合静脉距吻合口5cm处的血管内径、血流量和皮下深度。收集内瘘术前一周内心脏B超结果(左室射血分数、肺动脉压力)。主要观察指标为内瘘术前心脏左室射血分数与术后8周吻合静脉距吻合口5cm处血流量的相关性。结果:自体动静脉内瘘术后吻合静脉血流量与术前心脏左心室射血分数无显著相关性,Spearman检验相关系数为-0.291,P= 0.089。Logistic回归分析显示:术后8周内瘘成熟的影响因素与桡动脉血流量显著相关,OR(95%CI)=1.010(1.004-1.021),P=0.007,与心脏左心室射血分数相关性不显著,OR(95%CI)=0.824(0.598-1.005),P=0.135。自体动静脉内瘘术后随着时间增加,吻合静脉血流量逐渐增加,术后1周吻合静脉血流量偏低,2周后吻合静脉血流量达到稳定水平。结论:血液透析患者内瘘术前心脏左室射血分数与内瘘术后吻合静脉血流量增加无显著关联性。自体动静脉内瘘术后2-4周及时进行彩色多普勒超声检查有助于尽早发现内瘘功能的异常。

【关键词】血液透析;自体动静脉内瘘;早期成熟;左室射血分数

【中图分类号】R459 【文獻标识码】A 【文章编号】1004-7484(2020)09-0115-02

自体动静脉内瘘(AVF)是我国维持性血液透析患者的主要血管通路类型,《中国血液透析用血管通路专家共识(第1版)》建议2020年前,力争使我国血液透析患者的首次透析血管通路中的内瘘比例超过50%[1]。虽然自体动静脉内瘘具有并发症少、维护和干预成本最低等优点,但其术后成熟率较低40%-80.5%,如何提高内瘘成熟率成为目前研究的热点。专家共识中明确提出心脏左室射血分数(LVEF)小于30%的情况下,不建议进行自体动静脉内瘘手术。而当左室射血分数大于30%情况下,是否随着射血分数增加,内瘘术后血流量也明显增加,提高内瘘成熟率,目前国内的研究较少提及。本文旨在探讨内瘘术前心脏左室射血分数与术后8周内瘘成熟之间的关联性,从而为血液透析患者自体动静脉内瘘术后护理提供理论依据。

1资料与方法

1.1对象

本研究采用横断面观察性研究设计,自2017年2月至2018年3月对广东省人民医院血液净化中心行腕部自体动静脉内瘘手术后的50例维持性透析患者进行彩色多普勒超声检查。纳入标准:自体动静脉内瘘采用腕部桡动脉-头静脉或桡动脉-贵要静脉;吻合方式为端侧吻合;自体动静脉内瘘手术后1周内并且未进行穿刺;签署知情同意书并取得患者及家属同意。排除标准:未签署知情同意书;自体动静脉内瘘建立在上臂(肱动脉-头静脉);人工移植内瘘。

1.2彩色多普勒超声检查方法

彩色多普勒超声仪采用中国北京东方惠尔图像技术公司生产的Lambda P9彩色多普勒超声仪及5-12MHz的线阵探头,超声检查数据录入到数据库并分析。检查时患者取平卧位,充分暴露内瘘侧上肢。采用二维超声模式顺序探查内瘘吻合桡动脉近心端5cm处,吻合静脉距吻合口5cm处的血管内径(VD)和皮下深度(DUS)。采用彩色多普勒模式,将取样容积调至1mm并置于血管腔中央,保持血流与多普勒超声波夹角小于等于60度,记录5个心动周期以上的稳定的频谱并测量血流量(BFV)。血流量根据超声仪自带的软件包测量,上述数值均连续测量3次取平均值,所有数据测量在透析开始前进行。

1.3收集数据

患者一般人口学资料,是否合并糖尿病,透析年限,血管通路建立时间(周),彩色多普勒超声测量结果(内瘘术后1周,2周,4周和8周分别测量),内瘘术前一周内心脏B超结果(左室射血分数、肺动脉压力)。

1.4观察指标

主要观察指标为内瘘术前心脏左室射血分数与术后8周吻合静脉距吻合口5cm处血流量的相关性,次要观察指标自体动静脉内瘘术后距吻合口5cm处吻合静脉血流量随时间变化趋势。

1.5统计方法

根据自体动静脉内瘘术后8周距吻合口5cm处吻合静脉血流量是否大于500ml/min,分为两组:内瘘成熟组(血流量≥500ml/min)和内瘘未成熟组(血流量<500ml/min)。定量资料采用Shapiro-Wilk W检验数据正态性,正态性分布计量资料采用均值±标准差表示,组间比较采用T检验;非正态性分布计量资料采用中位数(25%百分位数-75%百分位数),组间比较采用非参数检验(独立样本中位数比较Wilcoxon秩和检验);定性资料采用例数(构成比%),组间比较采用卡方检验或Fisher检验。内瘘术前心脏左室射血分数与术后8周吻合静脉距吻合口5cm处血流量的相关性分析采用Spearman相关性检验。以左室射血分数是否大于55%(截断点为本研究左室射血分数的中位数)分为两组,分析组间内瘘超声测量数据及一般人口学资料。影响术后自体动静脉内瘘成熟的多因素分析采用二分类Logistic回归。P值小于0.05认为有统计学差异,数据分析采用R软件。

2结果

2.1自2017年2月至2018年3月共纳入50例患者,平均年龄52.3±20.3岁(21-86岁),

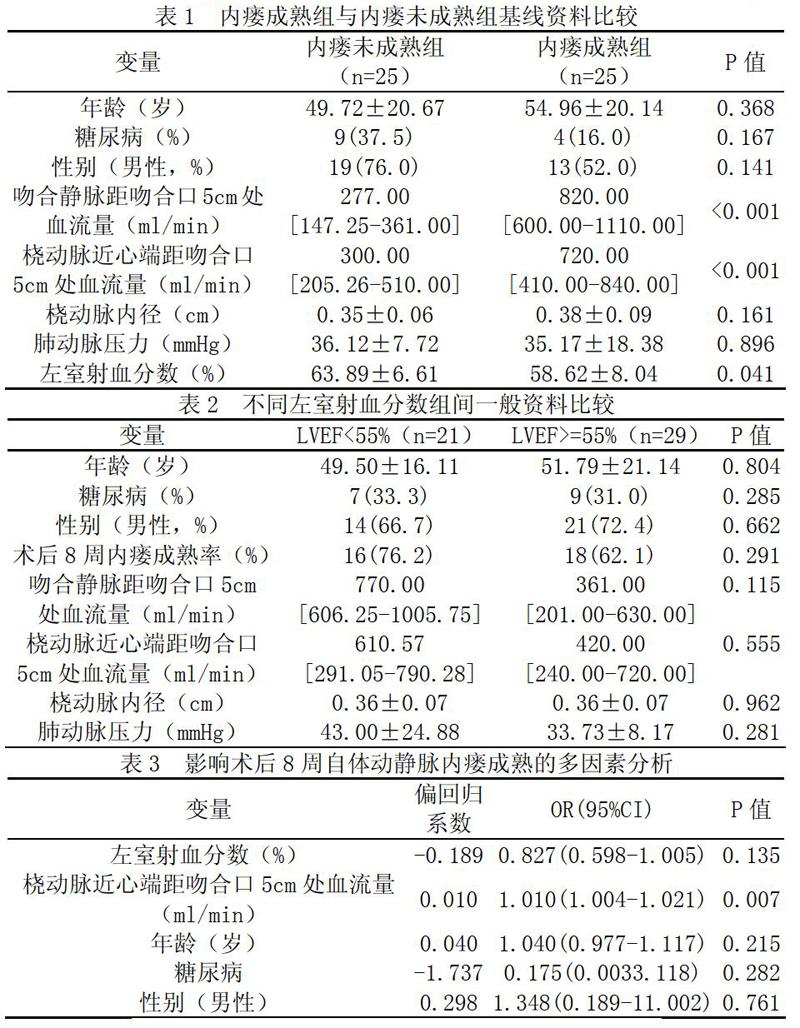

其中男性32例(64.0%),糖尿病肾病患者13例(26.5%)。内瘘成熟组(血流量≥500ml/min)与内瘘未成熟组(血流量<500ml/min)组间比较在桡动脉血流量和左室射血分数方面存在显著差异,内瘘未成熟组桡动脉流量显著低于成熟组,300.00 [205.26-510.00]vs720.00 [410.00-840.00],P<0.001;左室射血分数显著高于成熟组,63.89±6.61vs58.62±8.04,P=0.041,详见表1。25例内瘘未成熟组中共9例(36.0%)内瘘流量小于200ml/L,其中3例(12.0%)早期失功留置长期导管(带隧道带涤纶套导管)行血液透析,4例(16.0%)行侧支静脉结扎后内瘘流量增加,2例(8.0%)行内瘘重建术。

2.2左室射血分数小于55%组与大于55%组比较,术后8周内瘘成熟率差异不显著,

16/21(76.2%) vs 18/29(62.1%),P=0.291。吻合静脉血流量及桡动脉血流量高于左室射血分数大于55%组,组间差异不显著,P>0.05。详见表2。

2.3自体动静脉内瘘术后吻合静脉血流量与术前心脏左心室射血分数无显著相关性,

Spearman检验相关系数为-0.291,P= 0.089,见图1。Logistic回归分析显示:术后8周内瘘成熟的影响因素与桡动脉血流量显著相关,OR(95%CI)=1.010(1.004-1.021),P=0.007,与心脏左心室射血分数相关性不显著,OR(95%CI)=0.824(0.598-1.005),P=0.135。见表3。

2.4自体动静脉内瘘术后随着时间增加,吻合静脉血流量逐渐增加,术后1周吻合静脉血流量偏低,2周后吻合静脉血流量达到稳定水平。见图2。

3讨论

自动静脉内瘘成熟判断标准[1]:①测定内瘘自然血流量大于500ml/min,吻合静脉血管内径大于等于0.5cm,皮下深度小于0.6cm;②物理检查:吻合口震颤良好,无异常增强、减弱或消失;吻合静脉易穿刺,有足够可供穿刺的区域,血管壁弹性好。本研究共纳入50例患者,内瘘术后8周成熟率50%(25/50),经过干预后(4例行侧支静脉结扎后内瘘流量增加,10例经过握球锻炼后内瘘流量大于500ml/min),术后12周内瘘成熟率78%(39/50)。2013年王蕴若[2]等观察73例行前臂头静脉与桡动脉端侧吻合术的血液透析患者,术前心脏左室射血分数大于50%,头静脉直径2.2±0.2mm,桡动脉直径2.1±0.2mm的,术后随访8周,内瘘失功率为86.3%(63/73)。

内瘘术后成熟分为三个阶段:第一阶段,内瘘术后由于吻合静脉血管阻力的下降会使血流量迅速增加五倍以上;第二阶段,内瘘达到“生理”成熟,随着术后时间增加,内瘘吻合静脉血流量和血管内径逐渐增大;第三阶段,内瘘达到临床功能成熟,关注内瘘临床可用性和易穿刺性。本研究内瘘成熟判断主要根据自体动静脉内瘘术后8周距吻合口5cm处吻合静脉血流量是否大于500ml/min分为两组,主要提示第二阶段内瘘的初级成熟率50%(25/50),次级成熟率78%(39/50)。

本研究显示自体动静脉内瘘术后8周吻合静脉距吻合口5cm处血流量与术前心脏左室射血分数无显著相关性,当术前心脏左室射血分数在45-65%范围时,自体动静脉内瘘血流量较为稳定。随着左室射血分数继续增加,内瘘流量有减小趋势,见图1。马中等研究[3]收集54例行前臂桡动脉与头静脉端端吻合内瘘手术的血透患者临床资料,分析其术前与术后心脏彩超变化,结果提示:随着内瘘吻合口直径增加,CO、CI值比术前显著增高(P<0.01),而左室射血分数术前、术后变化不明显,56.9±3.3%vs 57.8±2.5%,P>0.05。相关研究提示合并糖尿病血液透析患者在建立AVF后,左室射血分数明显降低,66.9±10.4%vs 51.4±15.6%,P=0.046。非糖尿病患者AVF后,左室射血分数变化不显著。血液透析患者建立动静脉内瘘后心脏前负荷增加,后负荷降低,可能导致高排出性心力衰竭,尤其对于合并左心肥大、左心功能较差、室间隔肥厚和冠心病的血液透析患者。提示临床护理工作中,需要加强内瘘术前和术后護理宣教,合理控制干体重,防止脱水不足导致的心脏负荷增加,同时尽量避免超滤过多引起的低血压,造成术后内瘘栓塞等不良事件发生。内瘘术后血液透析过程中可以给与低流量吸氧,缓解术后心脏的不适,增加心脏的供氧。

本研究提示术后8周内瘘是否成熟主要受吻合桡动脉近心端血流量的影响,术前左室射血分数对促进术后内瘘成熟作用不显著,见表2和表3。术后随着时间延长,吻合静脉距吻合口5cm处血流量逐渐达到稳定水平。术后1周吻合静脉血流量处于偏低水平201.00(100.00-330.00)ml/min,2周后血流量开始明显增加675.00(533.75-902.75)ml/min,见图2。提示临床护理工作中,对自体动静脉内瘘术后2-4周的血液透析患者,进行彩色多普勒超声检查吻合动脉和吻合静脉血流量,有助于尽早发现内瘘的异常(吻合口直径过小、血管钙化、吻合静脉有较多侧支静脉,血管直径偏小,术后血栓形成,血管狭窄等),及时给与护理干预,增加内瘘功能锻炼,促进内瘘成熟。经过上述处理后,如果内瘘流量仍无明显改善,需要及时与医生沟通,必要时进行侧支结扎或内瘘重建等外科干预,避免导管的使用。研究提示内瘘术后1周血流量小于200ml/min与内瘘成熟失败显著相关,血流量每增加100ml/min,内瘘成熟率增加10%。Kim YO等连续4个月随访了53例透析患者的内瘘,发现失功组内瘘术后1周的平均血流量明显低于成熟组(55.5% vs11.3%,p=0.008)。

因此,血液透析患者内瘘术前心脏左室射血分数与内瘘术后吻合静脉血流量无显著关联性。血液透析患者自体动静脉内瘘术后2-4周及时进行彩色多普勒超声检查有助于尽早发现内瘘的异常,积极进行护理干预,可提高内瘘成熟率,改善患者的长期预后,有利于提高血液净化临床护理的效率。本研究样本量较小,还需要今后更大样本量的的随机对照研究验证。

参考文献

[1]王玉柱,叶朝阳,金其庄. 中国血液透析用血管通路专家共识(第1版)[J]. 中国血液净化, 2014(08): 549-558.

[2]王蕴若,吴昊,王惠新,等. 血液透析患者前臂贵要静脉转位内瘘与标准内瘘应用的比较[J]. 肾脏病与透析肾移植杂志, 2014(4): 337-341, 384.

[3]马中,陈威,韩增辉,等. 血透患者动静脉内瘘直径对心脏功能影响的相关性研究[J]. 心脏杂志, 2006(6): 699-701.

作者简介:

罗湘兰(1979-),汉,女,广东梅州,护师,研究方向:血液净化。

基金项目:

中央高校基本科研业务费专项资金资助(2018MS24);广东省科技计划项目(2015A020210071)