内镜下硬化剂联合组织胶治疗食管胃底静脉曲张破裂出血的临床疗效分析

张振林,李明明,谢文文

(太和县人民医院消化内科,安徽 太和 236600)

食管胃底静脉曲张是肝硬化失代偿期的常见症状,因肝硬化患者门静脉压力增加所致,随着病情进展,食管胃底静脉曲张破裂出血则成为消化系统危急重症[1- 2]。对于失代偿期肝硬化患者,食管胃底静脉曲张破裂出血是导致患者死亡的一个重要因素,很多患者在短时间内会出现再出血,导致肝功能短时间内衰减,患者无法耐受与手术;另一方面,外科手术会给患者造成较大创伤,因此这类患者治疗过程中面临较高的风险。有资料报道,食管胃底静脉曲张破裂出血进展快,出血量大,首次发病者病死率高达50.0%[3]。肝硬化患者每年新增食管胃底静脉曲张率为5.0%,20.0%~30.0%的患者合并上消化道出血,发病人群呈上升趋势[4]。而如何在短时间内控制出血,延缓病情进展是当前挽救患者生命安全的关键。内镜技术是目前治疗食管胃底静脉曲张破裂出血的常用手段,包括内镜下套扎、内镜下硬化剂注射、内镜下曲张静脉栓塞等[5]。目前对内镜下硬化剂联合组织胶治疗效果的报道较少,本研究主要分析内镜下硬化剂联合组织胶治疗食管胃底静脉曲张破裂出血患者的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2017年1月至2018年3月太和县人民医院收治的84例食管胃底静脉曲张破裂出血患者为研究对象,按治疗方法不同分为对照组和观察组,各42例。对照组男28例、女14例,年龄40~72岁,平均(60±5)岁;病毒性肝硬化21例,不明原因肝硬化16例,酒精性肝硬化5例;肝功能Child- Pugh分级:A级11例,B级25例,C级6例;肝硬化病程3~11年,平均(6.75±0.65)年;门静脉直径0.65~1.70 cm,平均(1.15±0.13) cm。观察组男30例、女12例,年龄40~73岁,平均(60±5)岁;病毒性肝硬化20例,不明原因肝硬化18例,酒精性肝硬化4例;肝功能Child- Pugh分级:A级10例,B级27例,C级5例;肝硬化病程3~12年,平均(6.81±0.66)年;门静脉直径0.62~1.73 cm,平均(1.14±0.12) cm。两组患者性别、年龄等基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经太和县人民医院医学伦理委员会审批通过;患者或家属均签署了知情同意书。

1.2纳入与排除标准 纳入标准:①入组患者经临床者症状、影像学技术等综合检查,与《肝硬化门静脉高压食管胃静脉曲张出血的防治指南》[6]中食管胃底静脉曲张破裂出血诊断标准相符;②患者无内镜检查、治疗禁忌证;③无门脉高压介入、非选择性β受体阻滞剂等治疗患者;④患者精神状态良好,认知清晰。排除标准:①合并心、肺、肾等重要脏器疾病者;②合并恶性肿瘤者;③伴肝性脑病者;④精神异常、认知障碍及无法自主沟通者;⑤中途退出研究者。

1.3治疗方法 两组患者入院后及时卧床休息,保持轻松、愉悦的情绪,予以质子泵抑制剂、奥曲肽用药。对照组患者行内镜下硬化剂注射治疗,患者术前完善血常规、凝血功能等实验室检查,评估病情;予以持续心电监护、持续低流量吸氧,建立静脉通道,及时补充血容量。取日本OLYMPUS CLV260型电子胃镜检查,观察出血位置,记录食管胃底静脉曲张的数量、位置及程度,观察胃、十二指肠有无其他病变;确定出血部位,注射针穿刺目标静脉内,每点注射5~10 mL,总计注射30 mL。观察组患者行内镜下硬化剂联合组织胶治疗,患者先行内镜下硬化剂注射,注射方法同对照组,随后行组织胶注射,将内镜插入底部,确定靶静脉最佳注射部位,以聚桂醇- 组织胶- 空气“三明治”法注射,先对靶静脉快速注射聚桂醇1.2 mL,随后快速推入组织胶1~2 mL(+空气3 mL),总量不得超过5 mL;拔针。两组患者术后0.9%氯化钠溶液冲洗注射针,观察针孔部位有无出血。若存在大量出血,以8%去甲肾上腺素液喷洒止血;观察组患者继续出血,可于原注射部位附近再次注射组织胶1 mL。患者术后常规禁食、禁饮24 h,2周内进食流质饮食,保持轻松、平和的情绪,避免剧烈活动、咳嗽,保持大便通畅,予以常规抑酸、降低门脉压等。

1.4观察指标 ①比较两组患者止血成功率:患者治疗后72 h内无活动性出血;止血失败:内镜治疗72 h内发生新鲜呕血或血红蛋白降低30 g/L以上。②统计两组患者早期再出血率(出血控制72 h至6周)、迟发性再出血率(出血控制6周后出现出血)。③以B超检查法,检测两组患者治疗前及治疗后24 h脾静脉宽度、门静脉宽度及食管静脉曲张直径;④两组患者随访12个月,统计两组患者再出血时间。⑤观察两组患者治疗期间有无发热、异位栓塞、脏器栓塞、注射部位溃疡等并发症发生率。

2 结 果

2.1两组患者止血成功率比较 观察组患者止血成功率为97.62%(41/42),高于对照组的80.95%(34/42)(χ2=4.480,P=0.034)。

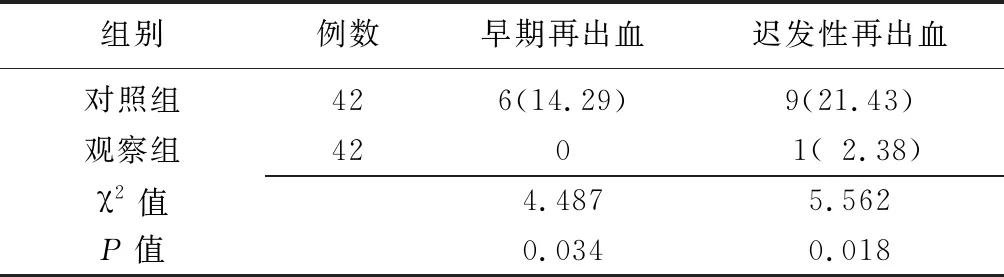

2.2两组患者早期再出血率及迟发性再出血率比较 观察组患者早期再出血率、迟发性再出血率均低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组食管胃底静脉曲张破裂出血患者早期再出血率及迟发性再出血率比较 [例(%)]

对照组:行内镜下硬化剂注射治疗;观察组:行内镜下硬化剂联合组织胶治疗

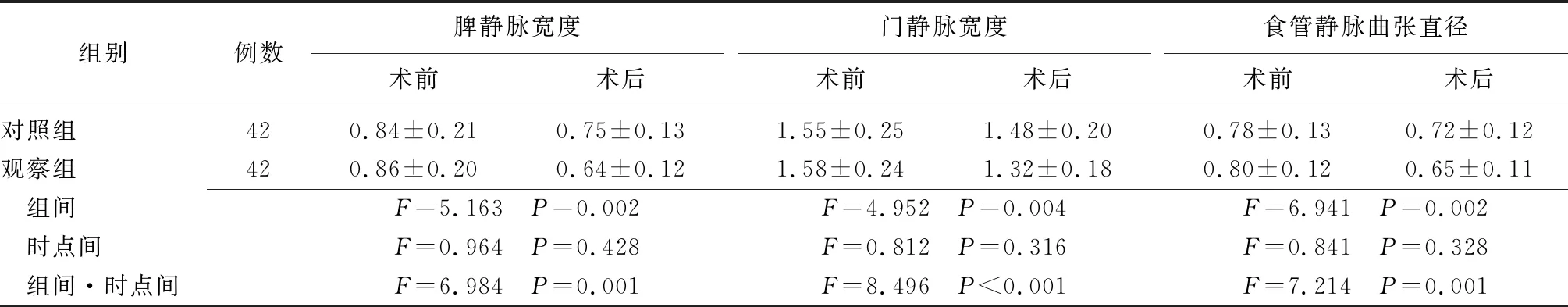

2.3两组患者手术前后脾静脉宽度、门静脉宽度及食管静脉曲张直径比较 术前两组脾静脉宽度、门静脉宽度及食管静脉曲张直径比较差异无统计学意义(P>0.05);术后两组脾静脉宽度、门静脉宽度及食管静脉曲张直径低于治疗前,观察组上述指标低于对照组(P<0.05),两组各指标组间、组间和时点间交互作用差异有统计学意义(P<0.05),时点间差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2.4两组患者再次出血间隔时间比较 两组患者术后随访12个月均未失访,观察组再次出血间隔时间(7.84±1.02)个月,大于对照组的(4.95±1.07)个月(t=12.670,P<0.001)。

2.5两组患者术后并发症发生率比较 两组患者术后未出现过敏、脏器栓塞、肝肾功能恶化等情况,观察组出现发热1例,胃镜下发生胃底注射部位溃疡1例,总并发症发生率为4.76%(2/42);对照组患者出现发热2例,胃镜下发生胃底注射部位溃疡2例,巨大溃疡1例,总并发症发生率为11.91%(5/42);两组总并发症发生率比较差异无统计学意义(χ2=0.623,P=0.430)。

3 讨 论

食管胃底静脉曲张是机体门静脉压力升高后常见的代偿性反应,门静脉高压是多因素作用下造成门静脉系统压力升高的临床综合征[7- 8]。食管胃底静脉曲张破裂出血主要是门静脉高压所致,当机体门静脉压力增加或其所属分支血管压力上升,门静脉血流受阻越严重,则会形成侧支循环,而侧支循环无法缓解门静脉高压[9]。随着门静脉压力不断升高,导致食管胃底静脉曲张,严重者甚至破裂出血。食管胃底静脉曲张破裂出血病情危重,是致肝硬化患者死亡的主要原因,起病急,出血量大,预后差,临床需在有限时间内采取有效方法控制出血,延缓病情进展[10]。

目前临床治疗食管胃底静脉曲张破裂出血时,套扎、硬化剂及组织黏合剂是一线疗法[11]。内镜下硬化剂注射治疗食管胃底静脉曲张破裂出血时,通过在出血部位静脉内注射硬化剂,对血管内皮功能产生一定损伤,在短时间内即可形成血栓,以此阻塞血管,预防出血[12- 13];同时在注射硬化剂后,使曲张静脉周围纤维化,并压迫静脉血管,减少出血量;另外硬化剂注射可相应降低血管内压力,迅速栓塞静脉血管,阻断血液流动,进而达到止血目的;硬化剂重复注射能缓解静脉曲张状态,减少致命性大出血[14];在注射硬化剂后,机体可吸收硬化剂,无明显不良反应,安全性高。但内镜下硬化剂注射风险较高,因食管胃底静脉曲张破裂出血病情危重,直径较粗,出血速度快,局部不存在胃腔本身的压迫止血作用,单纯硬化剂无法对胃曲张静脉血管产生闭塞作用,与组织胶相比出血控制效果较差[15]。

表2 两组食管胃底静脉曲张破裂出血患者手术前后脾静脉宽度、门静脉宽度及食管静脉曲张直径比较

组别例数脾静脉宽度术前术后门静脉宽度术前术后食管静脉曲张直径术前术后对照组420.84±0.210.75±0.131.55±0.251.48±0.200.78±0.130.72±0.12观察组420.86±0.200.64±0.121.58±0.241.32±0.180.80±0.120.65±0.11 组间F=5.163 P=0.002F=4.952 P=0.004F=6.941 P=0.002 时点间F=0.964 P=0.428F=0.812 P=0.316F=0.841 P=0.328 组间·时点间F=6.984 P=0.001F=8.496 P<0.001F=7.214 P=0.001

对照组:行内镜下硬化剂注射治疗;观察组:行内镜下硬化剂联合组织胶治疗

组织胶注射对食管胃底静脉曲张破裂出血具较高的控制作用,因胃底腔内空腔含有气体,曲张静脉直径较粗,局部难以对胃腔出血产生压迫止血作用[16];组织胶注射后可迅速堵塞血管腔,对血液循环及流动速度产生压迫作用,阻断血流,起到迅速止血的作用[17]。组织胶主要成分为氰基丙烯酸盐,与血液接触后几秒内即可发生聚合反应,形成固体,并于固体黏合剂表面形成一层保护膜,完全隔离黏合剂与血管,以此对血管起到闭塞作用[18]。但组织胶作为异物进入人体,术后容易出现局部黏膜坏死、排胶出血、脏器栓塞等并发症。

内镜下硬化剂联合组织胶治疗食管胃底静脉曲张破裂出血,在注射硬化剂栓塞出血部位时,联合组织胶可使曲张静脉注射部位增粗、发白,并迅速于出血部位形成固体,堵塞穿刺部位,避免发生穿刺部位再出血现象。本研究结果显示,观察组止血成功率高于对照组,早期再出血率、迟发性再出血率均低于对照组,平均再出血时间短于对照组(P<0.05)。提示与单独硬化剂注射相比,内镜下硬化剂联合组织胶联合治疗可提高食管胃底静脉曲张破裂出血止血成功率,与荣维[19]报道中止血成功率类似;同时可减少患者术后早期及迟发性再出血事件,增加临床疗效。

食管胃底静脉曲张出血的主要原因是门静脉压力升高后所产生的代偿性反应,具体表现为脾静脉、门静脉不断扩张,食管静脉曲张严重。本研究结果显示,观察组术后脾静脉宽度、门静脉宽度及食管静脉曲张直径小于对照组(P<0.05),说明内镜下硬化剂联合组织胶治疗食管胃底静脉曲张破裂出血能够相应降低门静脉压力,改善临床症状,获得理想效果。组织胶注射治疗时,多见出血、发热、异位栓塞等并发症,同时在采取碘油注射时容易发生碘过敏现象;本研究中,两组患者术后未出现过敏、脏器栓塞、肝肾功能恶化等情况,两组总并发症发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。

内镜下硬化剂联合组织胶治疗食管胃底静脉曲张破裂出血具有显著疗效,但两种技术操作复杂,对术者及助手操作技术要求高;在选择注射的靶静脉及注射点时需准确选择;控制组织胶注射的量及速度,快速均匀推入,注射结束后无需滞针,以免因拔针困难导致出血;术者注射硬化剂时,应严格掌握进针的角度及深度,以免诱发大出血或造成食管穿孔现象[20];于静脉内和(或)静脉旁注射硬化剂,每点注射量在1~3 mL,最大剂量不得超过40 mL;组织胶注射剂量尚无统一规定,一般根据食管胃底静脉球的体积确定注射剂量,最佳剂量为一次性完全闭塞曲张静脉,以此降低再发性大出血发生率,提高患者治疗效果。

综上所述,内镜下硬化剂联合组织胶治疗食管胃底静脉曲张破裂出血可获得理想的治疗效果,提高患者术后止血成功率,降低术后早期及迟发性再出血发生率。