《袁随园君墓志铭(并序)》手稿考释*

卢 坡(安徽大学 文学院,安徽 合肥 230039)

乾隆四十八年(1783),袁枚游黄山,姚鼐闲居乡里,“因得见先生于皖”[1]225;乾隆五十四年(1789),姚鼐主讲金陵钟山书院,常出入随园,与袁枚保持相对密切的交往。学界对于袁枚与姚鼐的交往关注颇多,二人关于诗学的论争、对于理学的不同态度,都成为研究者探讨的热点。(1)以下论文对此有所探讨:潘务正《姚鼐与袁枚诗学关系考论》,《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》2017年第4期第430~437页;漆永祥《乾嘉考据学家与桐城派关系考论》,《文学遗产》2014年第1期第94~115页;卢坡《姚范:桐城诗派的先导》,《华夏文化论坛》2013年第2辑第39~49页;鹿苗苗、谢德胜《清代郭麐与姚鼐、袁枚交游及早期文学思想形成考论》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2012年第6期第87~93页。姚鼐撰写的《袁随园君墓志铭(并序)》,不仅成为研究这段公案的必征材料,更因作为姚鼐古文代表作入选自清末至今的各种文选而广为流传。笔者发现,姚鼐给陈用光寄去尚未定稿的《袁随园君墓志铭(并序)》,为我们了解姚鼐、袁枚、陈用光三人的交往及姚鼐古文文法提供了珍贵的文献资料。姚鼐此篇手稿被陈用光存于《惜抱轩手札》(2)《惜抱轩手札》后为孙陟甫收藏,1936年由商务印书馆影印刊行。中,一直未引起学界的关注。今略加考释,成文如下。

一、手稿校读:一部夹在信札中的修订稿

陈用光(1768—1835),作为与姚鼐交往密切的学生之一,师徒谈文论艺,尺牍交往颇多。“用光自侍函丈以来,二十余年中,凡与用光者,皆藏弆而潢治之为十册。因更访求与先生有交游之谊者,写录成帙。而先生幼子雉及门人管同复各有录本,余皆咨得之,乃成此八卷”[2]1,此即《惜抱轩尺牍》成书由来。除陈编《惜抱轩尺牍》刊刻本流传外,陈氏所藏姚鼐手札亦因清末民初珂罗版等印刷技术的推广而得以影印出版,这才使得姚鼐手稿为世所见。今检陈氏藏札,除去五十六通尺牍(与刘大櫆、周兴岱、陈松各一封,与陈守诒两封,与王芑孙三封,余四十八封与陈用光),尚有《江苏布政使德化陈公墓志铭(并序)》《袁随园君墓志铭(并序)》两篇手稿。姚鼐此两文手稿为何出现在陈氏所藏手札中?笔者认为,此或为姚鼐与陈用光书信的夹带之物,证据有三:一是姚鼐与陈用光的信中提到《袁随园君墓志铭(并序)》“其文顷未及钞寄”,之后抄寄自是合情合理;二是此手札涂改甚多,非亲密之人,姚鼐断不会轻易流传,且可排除他人得之转赠陈用光之可能;三是陈用光与这两篇志主皆有交情,德化陈公即陈奉兹,亦是江西陈氏,与陈用光一族颇有世谊,这也为姚鼐将此两篇墓志寄于陈用光提供了佐证。

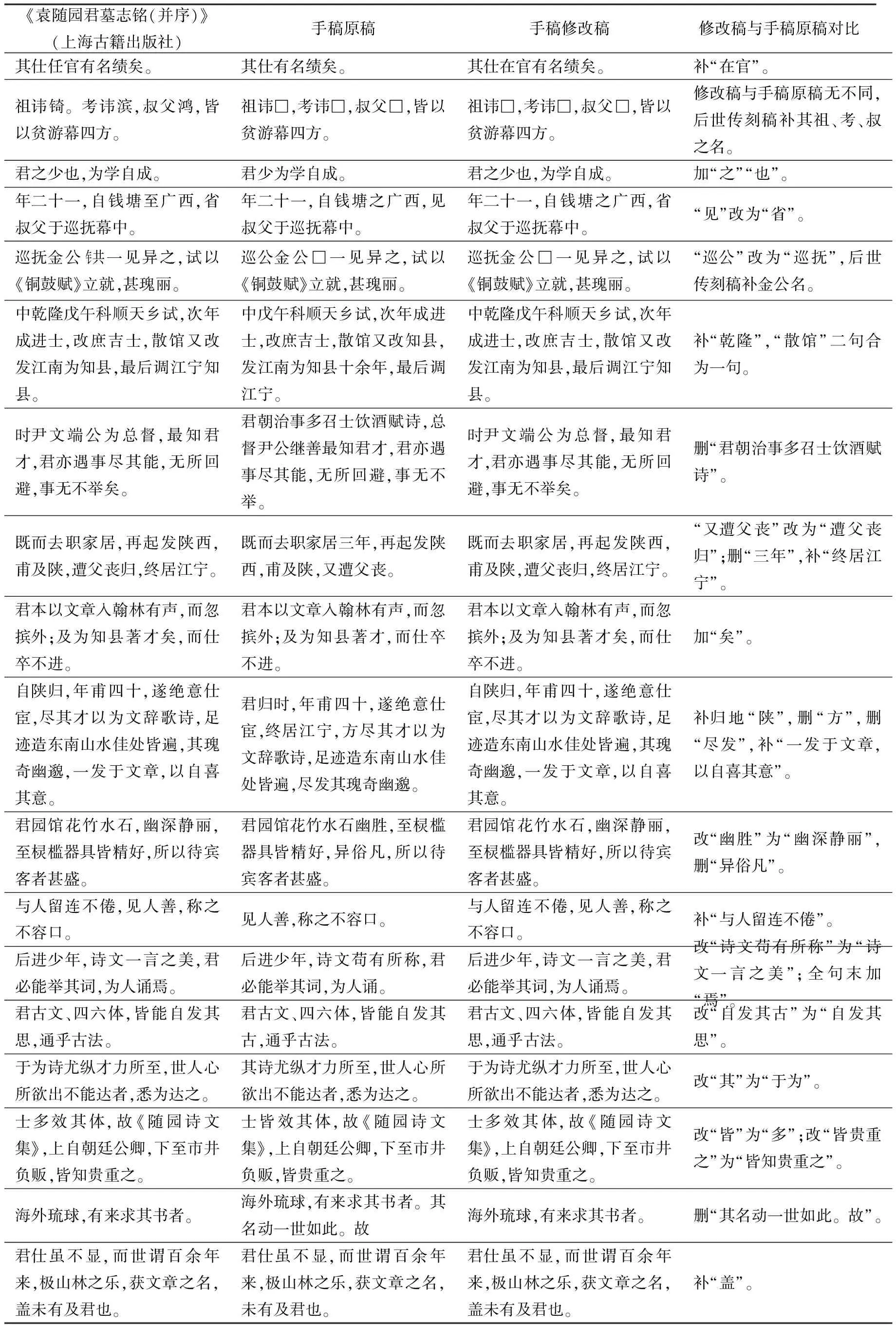

如前所论,《惜抱轩手札》主要收录陈用光所藏姚鼐的手札,但在民国影印出版时,出版者不作区分,将两篇墓志亦收入其中。或因为此皆为姚鼐手稿,故亦收录。从《惜抱轩手札》编排看,颇为杂乱无章,看不出内在的逻辑顺序,且两篇墓志铭亦非排在手札之后,而是杂于其间。虽显不类,却为我们提供了查看姚鼐《袁随园君墓志铭(并序)》手稿的机缘。1992年,上海古籍出版社出版刘季高标校的《惜抱轩诗文集》,刘季高整理此书时以同治五年(1866)丙寅省心阁本为底本,并参校四部丛刊本、四部备要本、江宁刘氏家镌本残刻等。现将该书所收《袁随园君墓志铭(并序)》[1]201-203与此文手稿原稿、手稿修改稿对比,录其有异者如下(见表1):

表1 《袁随园君墓志铭(并序)》上古版与手稿原稿、手稿修改稿对照表

《袁随园君墓志铭(并序)》全篇43句,从表1可见,手稿原稿中有26句被姚鼐修改,修改后的稿子与后世传刻稿差异不大。可见,姚鼐是先作《袁随园君墓志铭(并序)》初稿,后又细细推敲,待改定后将修改稿寄于弟子陈用光。《惜抱轩手札》中尚有《江苏布政使德化陈公墓志铭(并序)》手稿一篇,此篇亦有少量修改。笔者专取《袁随园君墓志铭(并序)》加以研究,并不是要简单罗列其中的文字改动之处,而是要进一步探求其文字修改背后的深意。

二、盖棺论定:“必不可没之名”与“必不可护之过”

嘉庆二年(1797)十一月十七日,诗坛领袖袁枚病逝于金陵小仓山。姚鼐亲赴随园,作《挽袁简斋四首》,以传哀思。嘉庆三年(1798)十二月乙卯,袁枚祔葬小仓山北先人墓左,姚鼐预作《袁随园君墓志铭(并序)》。为友人作墓志铭,本为习见之事,无需考证创作缘起,但姚鼐这篇墓志备受关注,甚至以《姚姬传为袁简斋作墓志》为题载于《清朝野史大观·清朝艺苑》:

姚姬传先生主讲钟山时,袁简斋以诗号召后进,先生与异趋,而往来无间。简斋尝以门人某属先生,愿执贽居门下,先生坚辞之。及简斋死,人多劝先生勿为作墓志。其人率皆生则依托取名,殁而穷极诟厉。先生曰:设余康熙间为朱锡鬯、毛大可作志,君许之乎?曰:是固宜也。先生曰:随园正朱毛一例耳,其文采风流有可取,亦何害于作志?[3]18-19

这则材料是对姚鼐与陈用光尺牍的转录,相关论述又见陈用光《与伯芝书》《姚先生行状》等文献,现将《与伯芝书》摘录如下:

顷检取姬传先生手札,中有一书,论作《袁随园墓志》事,寻之不可得。书言作此文时,劝先生勿为者甚众,其人率皆生则依托取名,殁而穷极诟诋。先生以谓“如生毛西河、朱竹垞时,有为两君求志者安能不作?作而不著其过以存厚,不饰其辞以惑世,谊也;必并其能而没之,岂君子之谊乎?”先生此论用心最公。吾初装先生手札为一巨册,及汝以改为手卷而此书不见,意或汝去之,去之非也。人有必不可没之名,亦有必不可护之过,其诟诋者固非君子之道矣。或护其过而并去持论最平者之言,用心有所倚,而律己之闲或因之而亦驰。是故,君子慎其靡也。吾于人无所苛求,况随园先生向尝辱其称引而与以教诲者乎?徒以姬传先生之手札而不欲其终失去,汝宜为寻得之。[4]卷五

陈兰祥字伯芝,为陈用光之侄。从此札看,陈兰祥在代陈用光编辑姚鼐手卷时“丢失”书信一封,此封正是姚鼐谈论《袁随园君墓志铭(并序)》创作缘起的那篇。此封书信后收录到《惜抱轩尺牍》中,可见并未丢失,当是陈兰祥有意去之。陈兰祥为何要去此书信,今已无法起而问之,但无论其为姚氏左袒,还是为袁氏左袒,都可见姚鼐为袁枚作墓志铭之事在当时确实引起争论。

《清代人物传记丛刊》中关于袁枚生平传记的文字有二十余种,其中《儒林琐记》载:

(袁枚)身后声名颇减,学者以为诟病,然亦不能废也。有门生某,尝刻私印云:“随园门下士。”枚死后,毁者日起,因复刻印云:“悔作随园门下士。”张问陶初名其诗曰《推袁集》,后乃更今名。[5]124

此则记载虽简短,但颇为生动地反映出袁枚殁后一段时间内声名减损,“青衿红粉并列门墙”的风流韵事成为批评和诋毁的祸根。

据《袁随园君墓志铭(并序)》内容看,姚鼐为袁枚作志实是交情使然,“以君与先世有交”,是指袁枚与姚鼐伯父姚范曾同时供职翰林院;“从君游最久”,则指姚鼐主讲钟山书院至袁枚去世的八年间,时常造访随园,与袁枚往来不断。然而,袁枚与姚鼐的交往并非相契无罅,如姚鼐曾断言袁枚为“诗家之恶派”[2]59,在《再复简斋书》中对于诋毁程朱的毛奇龄、戴震等加之以“身灭嗣绝”的恶言,也有影射不尊程朱的袁枚之嫌疑[1]102,甚至对于袁枚的“诋人言佛事”也有所不满[2]178。袁枚对于姚鼐也是肯定与否定参半(3)如袁枚喜赠人诗,诗集中却没有赠姚鼐者;袁枚热衷提携后进,《随园诗话》中竟未录姚鼐诗歌片言只句。相关论述可参见潘务正《姚鼐与袁枚诗学关系考论》。。姚鼐与袁枚虽然“异趋”,但可以“往来无间”。姚鼐与陈用光的尺牍可以为我们提供此方面的证据:“简斋岂世易得之才,来书所言是也。”[2]76“简斋先生乃更健于去年,甚可喜。”[2]77“简斋先生于十一月十六日捐馆,使人有风流顿尽之叹。”[2]84陈用光出身望族,好学多师,除师从鲁九皋、姚鼐外,尚就袁枚、翁方纲问学,如其在《王述庵与蓉裳尺牍书后》所言,“余于东南诸耆宿皆尝接其言论丰采”[4]卷六,“随园先生向尝辱其称引而与以教诲”[4]卷五。正是因为陈用光与袁枚的这层关系,姚鼐才在与陈氏的信札中时时提及袁枚,如姚鼐对于袁枚之才甚为赞赏,对袁枚的健康时时挂念,对于袁枚的去世则充满感伤,这些都是姚、袁“往来无间”的铁证。加之袁枚曾邀姚鼐为之作挽诗,姚鼐与袁枚之弟袁树也颇有交情(4)姚鼐《袁香亭画册记》言“自来金陵,与其兄弟交游往来累岁”,并于袁树的画册上“识名其末,以存其迹云”。,姚鼐力排众议作《袁随园君墓志铭(并序)》,也在情理之中。

姚鼐尚有豫挽诗及挽诗,特别是《挽袁简斋》四首,缀连起来几乎就是一篇《袁枚传》。郭麐曾言:“先生为随园挽诗……皆适如随园之分,风流宏长亦可见矣。惟第二首稍露不满之意。”[6]卷二郭麐与陈用光相似,亦从姚鼐、袁枚学[7],对二人交往颇为了解,郭麐认为姚鼐的挽诗颇为公正,指出第二首挽诗中“稍露不满之意”。其实第二首中的“灶下媪通情委曲,砚旁奴爱句斑斑”等句远没有第四首“锦灯耽宴韩熙载,红粉惊狂杜牧之”句批评之意明显。

具体到《袁随园君墓志铭(并序)》的写作,姚鼐重点围绕袁枚任官有名绩而仕卒不进及早退而能极山林之乐、获文章之名两方面展开。如写其少年家贫、自学成才、以文得名、早成进士等,可谓少年得意;而入翰林忽摈外、著才干而仕不进,则又写其仕途不得意。正是仕途的不得意,促使袁枚筑随园、游山水、写诗文,成为一代诗伯。姚鼐正是通过传主生平事迹的采择和评价(5)如姚鼐并没有记载袁枚侍母极孝及照顾大姊之事,也没有择录袁枚招收女弟子及奢求美食等事。,达到陈用光所指出的“不著其过以存厚,不饰其辞以惑世”的目的。除了临近结尾补叙的“君始出,试为溧水令”一段写其“夜召士饮酒赋诗”,显示袁枚不同一般循吏的作风外,姚鼐在这篇墓志中对袁枚的“负面”评价是较少的,甚至没有《挽袁简斋》四首表露得明显。如果说姚鼐在《答袁简斋书》(三首)中存有争论之气,在《与鲍双五》的尺牍中对袁枚颇露批评之意,但斯人已去,在盖棺论定之时,姚鼐在努力追求客观公正记述传主生平时,总存有更多的厚意,这或许也是墓志这一文体对于写作者的潜在要求和规约的体现。

如前所论,袁枚殁后声名顿减,颇受诟病,甚至有劝姚鼐勿为其作志者。在这种情况下,如果姚鼐把《袁随园君墓志铭(并序)》写成一篇谀墓之作,必然会引起争论。姚鼐在与陈用光的尺牍中即表明,《袁随园君墓志铭(并序)》持有“第不得述其恶转以为美耳”的态度。这种“用心最公”的“史笔”之法在文中实有体现,如“上自朝廷公卿,下至市井负贩,皆知贵重之”,在突出袁枚诗歌传播之广的同时,也言及其诗歌肆口而出缺少锻炼的缺点;又如“江宁市井中,以所判事作歌曲,刻行四方”,暗含着袁枚不守常规的行事特点,读者并不难品出其中深味。

不仅如此,从《袁随园君墓志铭(并序)》原稿与修改稿的对比中可见姚鼐行文的谨慎和“稍露不满之意”。如在论述袁枚纵情山水时,原稿为“足迹造东南山水佳处皆遍,尽发其瑰奇幽邈”,修改稿则为“足迹造东南山水佳处皆遍,其瑰奇幽邈,一发于文章,以自喜其意”,从“一发于文章,以自喜其意”的描述中可以看出一位放荡不羁和师心自造的诗人形象。比如在说到随园花竹水石、棂槛器具精美,手札原稿本有“异俗凡”三字,修改稿则去之;又如在论及袁枚诗文影响时,原稿有“其名动一世如此”,修改稿又去之。从这些增删之处可以看出,姚鼐把原稿中“拔高”的袁枚又稍稍“拉低”了一些,甚至可以体会姚鼐对袁枚的“稍露不满之意”。手稿所提供的这些直接证据,是我们阅读后世传刻稿凭着阅读推断所难以替代的。

总之,《袁随园君墓志铭(并序)》记述了袁枚的“必不可没之名”,亦隐约地表露出“必不可护之过”;《袁随园君墓志铭(并序)》手稿的发现,更让读者从中看出姚鼐对于此文的重视和行文的严谨、表述分寸的把握。在有关袁枚生平传记的文字中,姚鼐《袁随园君墓志铭(并序)》创作时间较早,影响较大,从正、反两方面规范和引导后世对袁枚的接受和评价。

三、古文之法:“但加芟削,意足味长”

“大抵好文字,亦须待好题目然后发”[2]92。姚鼐在与陈用光等人的书信中多次吐露类似的观点,即要成就一篇好文章,首先需要好的素材。袁枚生平经历极为丰富,其影响之大,招物议之多,超出时辈,自是好的传记素材。今检索姚鼐文集,与袁枚直接相关的诗文有十五篇:《答袁简斋书》(三首)、《随园雅集图后记》《谢简斋惠天台僧所饷黄精》、《简斋年七十五腹疾累月自忧不救邀作豫挽诗》(四首)、《祝袁简斋八十寿时方送小郎就婚湖州》、《挽袁简斋》(四首)、《袁随园君墓志铭(并序)》。其中,挽诗八首,墓志铭一篇。就在言明正为袁枚作墓志的那封信中,姚鼐与陈用光言:“顷为蒋心余之子作墓碣,颇以自喜。石士试览之,以为何如耶?”[2]85以此推论,一方面,作为古文家的姚鼐或正是要借袁枚的生平经历成就一篇好文字。袁枚去世后,支持姚鼐作志的陈用光等人认为,袁枚有“必不可没之名”,宜为之作志以传。另一方面,姚鼐此文何尝不是借袁枚生平事迹而传?况且,此文之作又为姚鼐赢得“用心最公”的褒扬,姚氏自然乐意为之。

姚鼐不将誊写清洁的定稿寄于陈氏,反而将涂改未定之稿寄给弟子,其中或有深意。姚鼐与陈用光的尺牍中曾言:

文二首已阅过,今寄。但加芟削尔,然似意足而味长矣。陈无己以曾子固删其文,得古文法。不知鼐差可以比子固乎?花木之英,杂于芜草秽叶中,则其光不耀,夫文亦犹是耳。[2]105

很显然,姚鼐意在通过删改文章以示作文之法。 从这篇《袁随园君墓志铭(并序)》看,姚鼐“删改”古文之法可得以下数端:

第一,章法更贯通。姚鼐本着“不虚美不隐恶”的传记态度写袁枚的一生,袁枚治事之余“召士饮酒赋诗”成为绝佳的材料。就原稿看,此内容最早出现在“总督尹公继善最知君才,君亦遇事尽其能”部分,而此部分重点描述的是袁枚的吏才,述其大略,不应别生枝杈,转写生活琐事,故而姚鼐在修改稿中以补叙的方式先写“父访溧水县”,再写“夜召士酒诗”,既条理清晰,又主次分明;既完整真实,又摇曳生姿,古文章法,于此可见。第二,语句更谐畅。修改稿中关于语句的修改最多,这又可以三类归之:一是补内容求准确,如“中戊午科顺天乡试”,“戊午”前加“乾隆”;“君归时,年甫四十”改成“自陕归,年甫四十”,补充仕宦之地。二是去重复求简明,原稿“散馆又改知县,发江南为知县”,“知县”重复,修改稿改为“散馆又改发江南为知县”;“君古文、四六体,皆能自发其古”,“古”字两见,改为“君古文、四六体,皆能自发其思”,更加简明。三是凑音节求气畅,如原稿“其仕有名绩矣”改为“其仕在官有名绩矣”;原稿“君少为学自成”,修改稿变为“君之少也,为学自成”,促调不见,气畅始现。第三,字词更准确。修改稿中关于字词的修改亦多,如“见叔父于巡抚幕中”句,以“省”代“见”;“士皆效其体”句,以“多”代“皆”;“以所断事作歌曲”句,以“判”代“断”,都可见姚鼐在遣词用字时推敲之功。

章学诚《文德》中言:

凡为古文辞者,必敬以恕。临文必敬,非修德之谓也。论古必恕,非宽容之谓也。敬非修德之谓者,气摄而不纵,纵必不能中节也。恕非宽容之谓者,能为古人设身而处地也。[8]

这里的“文德”主要包含两方面内容:一是创作态度要“敬”,二是批评态度要“恕”。“敬”包括“修德”和“养气”,“恕”则要“能为古人设身而处地”。以此而言,姚鼐《袁随园君墓志铭(并序)》在坚持客观公正的基础上,加之“敬”与“恕”,可谓既有“史笔”又有“文德”。《清史稿》中袁枚的传记即以姚氏此文为蓝本结撰,甚至大段采纳,如“弱冠,省叔父广西抚幕,巡抚金钅共见而异之,试以《铜鼓赋》,立就,甚瑰丽。会开博学鸿词科,遂疏荐之。时海内举者二百余人,枚年最少,试报罢”[9],几乎是从《袁随园君墓志铭(并序)》中照搬而来。《袁随园君墓志铭(并序)》被姚鼐收入《惜抱轩诗文集》,后被王先谦选入《续古文辞类纂》等。新时期以来,此文被朱东润《中国历代文学作品选》等多种文选收录,成为播之人口的古文名篇。陈用光所藏《袁随园君墓志铭(并序)》手稿的发现,为我们了解姚鼐与袁枚的微妙关系以及姚鼐古文“删改”之法提供了直接证据,也为这段文苑公案增添了趣谈。