翁同龢致汪鸣銮信札考释*

李文君(故宫博物院 故宫学研究所,北京 100009)

汪鸣銮(1839—1907),字柳门,号郋亭,浙江钱塘(今杭州市)人,世居苏州,有文名。同治三年(1864)八月,汪鸣銮在顺天府参加乡试,翁同龢在苏州同乡彭祖贤处读到吴大澂、汪鸣銮、彭伯衡(彭祖贤子)三人的场作,认为均可中举人。[1]346同治四年(1865),汪鸣銮中进士,授庶吉士,分隶至翁同龢门下,遂正式成为翁的门生。光绪十四年(1888)擢工部右侍郎,光绪二十年(1894)七月任总理各国事务衙门大臣。光绪廿一年(1895)十月十七日,在吏部右侍郎任上的汪鸣銮因与户部侍郎长麟一起上书直谏,请光绪帝收回政权,涉嫌“离间两宫”,被革职永不叙用。以往学界对汪鸣銮的关注多集中在他因言获罪方面,如徐凌霄、徐一士兄弟撰写的《凌霄一士随笔》与黄濬的《花随人圣庵摭忆》,就辟出专门的章节来论述此事。相对而言,学界对汪鸣銮其他方面的研究较少。例如:陈加林的《论晚清名臣汪鸣銮》一文介绍了汪鸣銮的仕宦履历、藏书情况等[2];陈加林的博士论文《明清以来苏州汪氏家族与社会变迁》全面考述了汪鸣銮所属的苏州汪氏家族的情况[3];谢俊美的《翁同龢人际交往与晚清政局》一书有专门部分涉及翁同龢与汪鸣銮的交往[4]262-267;任晓炜的《晚清士大夫与碑帖收藏》一文介绍了汪鸣銮在金石与碑帖收藏方面的情况[5];等等。

汪鸣銮长年在地方担任学官,对京中人事不太了解。入京任职之后,与之往来的多为苏州同乡,如翁同龢、徐郙、吴大澂、洪钧、廖寿恒、陆润庠等人。在京任职期间,汪鸣銮又多次担任各类考试的考官与阅卷官,且多数情况下是与翁同龢一起参加的,故翁、汪两人往来密切,赋诗唱和也较多。[4]263汪鸣銮革职后,于光绪廿二年(1896)七月十九日离开北京,返回苏州,临行之前,翁同龢亲自到东安门送别。[6]2927光绪廿四年(1898)四月廿七日,翁同龢被罢免,五月十九日回到常熟。翁氏返回常熟后,与汪鸣銮时相过从,汪氏是翁同龢晚年重要的往来友人之一。

故宫博物院所藏的翁同龢致汪鸣銮信札17通,来自银行家周作民先生的捐赠,1957年由国家文物局调拨至故宫博物院。这些信札因未公开发布,没有引起学界的关注。此前出版了几种翁同龢书信集,如谢俊美的《翁同龢集》收录翁同龢致汪鸣銮信札46通(有1通为重复收录,其中翁氏晚年写于常熟者38封)[7],赵平的《翁同龢书信笺释》收录翁同龢致汪鸣銮信札40通(其中翁氏晚年写于常熟者33封)[8],李红英的《翁同龢书札系年考》勘误《翁同龢集》中收录的致汪鸣銮信札11通[9]。以上三种著作对故宫博物院所藏的这部分信札均没有涉及。此外,谢俊美编著的《翁同龢年谱长编》,以时间为序,将翁同龢所作信札系于写作日期之下,也没有收录这部分信札[10]。笔者拟释读这些信札,并对其写作时间、相关人物与事件进行初步考订,不妥之处,请方家予以批评。

一、已确定写信时间者12通

故宫博物院所藏的17通信札,能确定具体写信时间者有12通,不能确定者有5通。这些信札的主要内容,是关于翁同龢晚年罢职在常熟乡居时,与居住在苏州、同样被革职的汪鸣銮交游的情况。

12通能确定写信时间的信札,写于北京者3通,作于常熟者9通,兹以写信时间为序分别进行考释。

1.台驾过从,未获将接,歉悚之至。廿四日当奉诣畅谈,尊柬先缴。柳门吾兄大人,同龢顿首。

此信写于光绪十六年(1890)二月。《翁同龢日记》(以下简称《日记》)光绪十六年二月廿四日:“巳正三刻诣汪柳门,看所藏书。士礼居数种极精,抄本数十种皆旧。并应其约,同坐者孙五兄(孙家鼐)、周生霖(周德润)、徐颂阁(徐郙)、廖仲山(廖寿恒)、恽次远(恽彦彬),酉初二刻始散。”[6]2347翁同龢、孙家鼐、徐郙、汪鸣銮等人,轮流做东,经常在公余小聚。二月廿四日,汪鸣銮请客,提前到翁宅送请柬,不遇,遂留下请柬。此信是翁同龢收到请柬后的复函。《日记》二月十九日:“(翁同龢)赴许星叔(许庚身)处饮,燮臣(孙家鼐)、颂阁、生霖、柳门在座,傍晚归。”[6]2346据此,汪鸣銮送请柬,应在翁、汪二人十九日见面之后。

2.晨查曾惠敏恤典,其次子未赏官,但及岁带领引见而已。明日引见,只宜常服金顶,乞告君和为要。晚间施来,前提辽事,似宜主灭让主论。不及其他,余面罄不一一。郋亭先生,名顿首,廿四。

此信写于光绪廿一年(1895)八月廿四日。信中言及两件事。第一件是关于曾广銮的引见。曾惠敏指曾纪泽。曾纪泽于光绪十六年闰二月廿三日去世。朝廷恤典:“伊子荫生曾广銮,著俟服阙后由该部带领引见;兵部主事曾广铨,著以员外郎补用,以示笃念荩臣至意。”[11]71君和,指曾纪泽子曾广銮。《日记》光绪廿一年八月十四日:“曾君君和来谒,与谈,颇有志节,非复当年童嬉,耳聋亦愈,曾氏有后矣,比重伯(曾广钧)远甚。”[6]2837光绪廿一年六月初十日,汪鸣銮著调补吏部右侍郎,仍兼署刑部右侍郎。[12]244吏部负责组织外官引见之事,故翁同龢对其进行托付。《日记》光绪廿一年八月廿五日:“是日吏部等处引见,凡九十二人。”[6]2840其中就包括曾广銮。第二件事是三国干涉还辽。施,指法国公使施阿兰(Gérard Auguste);辽事,指俄、法、德三国干涉还辽之事。汪鸣銮任吏部右侍郎之外,还兼任总理各国事务衙门大臣,负责对外交涉,故同为总理各国事务衙门大臣的翁同龢与其论及“辽事”。

3.郋亭仁弟大人阁下:徐使来得手书,并承远寄食物,饱尝之矣,不赠人也,珍藏之。顷闻尊处有窃盗事,谣言耶,果有之耶?敝居南院,夏间失物,数事申报喧传。意尊处亦如是耶?然因是种种不置也。愙公无恙,吴门近事如何?凤前不出,竟为俗物牵挂,奈何!兄旧疾入秋未发,事益繁而体养修,居常默默肃侯起居不次。同龢顿首,十月廿九。潘家石头就学否?鞠裳失子可叹。太朴曾至郡,想住数日。

此信写于光绪廿二年(1896)十月廿九日。理由有二。第一,夏间失物事。《日记》光绪廿二年八月初八日:“今晨四鼓,南院炯孙屋被窃,失衣物直百余金,既报厅来勘,并致书荣公。”[6]2932据此,此信写于光绪廿二年。第二,鞠裳失子事。鞠裳,指苏州人叶昌炽。光绪廿二年九月廿九日,叶昌炽长子叶恭彝去世,年仅23岁。[13]35由此也可知,此信写于光绪廿二年十月廿九日。此时,汪鸣銮罢职回苏,翁同龢仍在京任职,故写信向汪氏询问苏州故人情况。

愙公,指吴大澂,字愙斋,与汪鸣銮是姨表兄弟,他们的外祖父为藏书家韩崇。他们二人还有郎舅关系。咸丰十一年(1861)三月,汪鸣銮与吴大澂胞妹成婚。同治十三年(1874),又娶吴大澂三叔吴滨之女为继室。帮办军务的吴大澂因在辽南的对日作战失利,被免职,不久返回家乡苏州。在写给汪氏的信札中,翁同龢常向其询问吴大澂的近况。吴氏病逝于光绪廿八年(1902)二月初四日,同年三月初十日,翁同龢为其写挽联:“文武兼资,南海北海;汉宋一贯,经师人师;幛,一卧沧江。”[14]3380石头,指翁氏故友苏州人潘祖荫嗣子潘树孳。树孳,字字甫,号孟多,是潘祖荫之弟潘祖年之子,生于光绪十三年(1887)八月初三日。光绪十六年(1890)八月十六日,潘祖荫请费念慈与叶昌炽做媒,为侄树孳定姻于徐郙之女。[15]243,258同年十月三十日,潘祖荫去世,遗命以侄树孳为嗣。写此信时,潘树孳已10岁,故翁氏向汪鸣銮询问其读书就学情形。潘树孳卒于光绪廿七年(1901)五月二日。《日记》五月初八日:“郋亭信来,信云伯寅嗣子石头故矣,为之浩叹。年十四。”[14]3332太朴,指汪鸣銮之婿曾朴,后改字为孟朴,常熟人,是翁同龢的同乡。曾朴娶汪鸣銮之女汪圆珊为妻,光绪十七年(1891)十二月其妻即已辞世。[6]2495曾朴在北京参加总理各国事务衙门的章京选拔考试,不中,于光绪廿二年(1896)八月初一日向翁同龢辞行回常熟,“不得选总署章京,拂衣而归矣”[6]2930-2931。郡,指汪鸣銮居住地苏州,常熟县属苏州府管辖,苏州古称吴郡,故用“郡”指苏州府城。

4.郋亭老弟阁下:山居闲暇,却因俗务时时入城,危塔无异岩墙,拟仍移住南泾舍侄处也。愙斋一病再病,深恐不支,子舆子桑,徒有慨叹!兄纵无病,而腰脚极衰。次公跌伤鼻准,幸已大愈,时时过从。尊府起送正殷,黄州雪堂,风日主告,惟保练,勿视深屑也。叶甥将去,行者未归,亦甚岑寂。一琴旧识,长词未暇答,幸特致拳拳。闻前邑侯朱君宿疾未平,不审何如?草草敬颂起居,贤郎文祉。兄名顿首,好诗即送次公同看,初二日。

此信写于光绪廿五年(1899)四月初二日。该日《日记》曰:“得郋亭函,云愙斋病重不能言,即复之。”[14]3202此时翁已去职,在常熟乡居。山居,指翁氏回籍后,先租住在常熟城内塔前街,后在城外虞山西麓鹁鸽峰下修建的京式小院“瓶庐”居住。其侄翁曾荣住在城内南泾塘。此时,因“瓶庐”修缮,翁氏暂时移居翁曾荣处。《日记》光绪廿五年三月廿九日:“晨检书箧,移置南泾,小舟廑通,群仆奔走,甚矣,物之为累也。菉侄(翁曾荣)为我辟三椽于西头,意极恳至。”[14]3201次公,指赵宗建,字次侯,常熟人,是翁同龢回籍后来往较多的老友之一。《日记》光绪廿五年三月廿五日:“出城访次公,跌伤已平。”[14]3201黄州雪堂,指苏轼谪居黄州时的简陋居所,以雪为名,东坡曾作《雪堂记》,此处借指翁氏营建的“瓶庐”。叶甥,指翁同龢的侄孙女婿叶寿松,字茂如。翁氏回乡后,叶茂如在多方面给予了照顾,当时叶茂如守制期满,将赴浙江任职。《日记》光绪廿五年四月初六日:“午约茂如、徐颖士便饭,茂如将行,此别酒也。”[14]3202-3203行者,指翁斌孙,翁同龢的侄孙,当时在北京任职。翁同龢回乡后,翁家在北京的事务均由翁斌孙打理。此时他请长假,准备返回常熟。《日记》光绪廿五年三月三十日:“得笏(翁斌孙)廿二日函,留子(翁之润)等均患水痘,行期四月初旬。缉夫(翁熙孙)函则云笏定初八日起行。”[14]3202前邑侯朱君,指常熟前县令朱秉成,字文川,浙江山阴(今绍兴)人,光绪十九年(1893)至廿四年(1898)任常熟县令,时居苏州。贤郎,指汪洵,字伯春。汪鸣銮无子,以弟汪李门子伯春为嗣子。

5.承手教以古刻名斋,甚感感。华阴本世所失睹,东瀛覆本,殆不其然,卫公题名一行,何模糊至此?新秋风起矣,菊信渺然,枯杨断筱,令人嗟叹。时疫日甚,本山茶两瓶,聊发一笑不次。名顿首,初四晚。

此信写于光绪廿六年(1900)八月初四日。当日《日记》记载:“复郋信,以本山茶两瓶寄之。”[14]3283古刻,指东汉《鲁峻碑》拓片。光绪廿六年六月十一日,翁同龢给汪鸣銮写信:“《鲁峻碑》夙所企慕,藏碑者风雅之士,倘不吝见示,或交航船如何?”[8]242《日记》光绪廿六年七月二十日:“得郋亭函,专人送旧拓《鲁峻碑》,徐子静物。”[14]3281七月廿八日:“得郋函,以《鲁峻碑》交永利局寄去。”[14]3282八月初一日,翁同龢收到汪鸣銮的书信,知道《鲁峻碑》已寄到,随即复信:“承手教,知《鲁峻碑》收到,尊处所见,留者何字?今断烂处若何?是否系华山本?抑太原本也?此间无谈碑之客,孤陋无闻,祈频示,以开茅塞。”[8]246据《日记》,翁氏回乡后常以碑帖书画消遣。常熟的同好有赵宗建(次公)、吴鸿纶(儒卿)、药龛和尚、俞钟銮(金门)等人,苏州的同好主要是汪鸣銮、费念慈二人。此次,汪鸣銮派专人将自己收藏的《鲁峻碑》拓片送到常熟,请翁同龢鉴赏。翁氏鉴赏之后,将其寄回苏州。

6.郋亭老弟阁下:东南风舻行必迟,向晚转西北,未知何时抵岸耳?阁下此来,得一吐胸臆,犹憾忽促未获细论。尊舟解维,走忘返櫂。秋林红树,景物颇佳,惟西望长安则惄焉。如捣,不特辞翰屏弃,即寝食亦愦愦也。舟人回附数行,由航写,乞付回示,不一一。敬候日安,兄名顿首,重阳前一日。

此信写于光绪廿六年(1900)九月初八日。《日记》光绪廿六年九月初三日:“汪郋亭至,遂诣三峰下院看之。先与药公(药龛)谈,郋始来。偕至吾斋,留便饭长谈,斌(翁斌孙)亦来,饭后去,约明日游山。郋携陆凤石(陆润庠)、徐花农(徐琪)信稿,皆八月底所发。”[14]3292初四日,翁同龢、翁斌孙陪汪鸣銮游览虞山。初六日,翁同龢为汪氏写条对。初七日,郋亭傍晚始至,“留小饮,长谈而去,为题书签”。初八日:“作书问郋亭何时到郡。郋携《周礼郑注》,似元刻,无序跋,宋讳或缺或否,然每字用墨圈以别。……晚西北风,旋止,入夜细雨。报传两宫于月之四日抵西安,下怀稍定。夜雨有声,而雷隆隆,电煜煜,四更风作。”[14]3293初十日,得郋复信。翁同龢乡居期间,汪鸣銮经常赴苏州看望,特别是过生日时,汪氏每年都会来祝贺。1900年八国联军入京,慈禧太后与光绪皇帝避祸西安。翁同龢僻居常熟一隅,急于得到两宫讯息。汪鸣銮此次来访,带来了随銮的陆润庠与徐琪给自己的亲笔信,信中叙述了北京及两宫西行的情况,让翁氏了解到两宫的确切消息。

7.郋亭仁弟大人阁下:久未通问,时时悬念。顷得手教,并松江鲈鱼,洵异味,而枫泾冻蹄亦精美。湖山荒寂,惜无雪堂临皋之观耳!指病似非皴瘃,疑血不足或肝气流注,当以酸敛治之。大风起,雪意渺然。山居西向,不宜夏而宜冬,久不入城市矣。敬泐即送时安不次,兄名顿首,廿五日。

此信写于光绪廿七年(1901)十一月廿五日。《日记》光绪廿七年十一月廿四日:“得郋亭函,送松江鲈鱼廿尾、枫泾冻蹄二只。”廿五日:“答郋亭函。夜见星。”[14]3361雪堂临皋,指翁同龢居所“瓶庐”的乡居之趣,典故出自苏轼《后赤壁赋》“是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋”。

8.郋亭老弟台阁下:前奉手教并种种珍食及曲园先生诗,时以学之。感不及奉报,并画诗置案头,亦未展读,盖悟恍如梦也。今日又读慰函,辞意隆厚,感何如也!兄傫然空山一僧耳!世缘皆净,惟天属之爱不能尽忘。兼暑病累旬初愈,遭此百疾并集,不堪尔见缕也。草草敬颂日安不答,兄龢顿首,八月廿六日。

此信写于光绪廿八年(1902)八月廿六日,当日《日记》:“得郋亭函,即复。”[14]3408曲园指俞樾。光绪廿六年十二月廿四日翁同龢写给汪鸣銮的信中提及俞樾:“阁下与曲园先生赋诗往复,真可叹羡。曲园固地行仙,阁下亦云中之鹤,然七叠中,度多激楚之音矣!”[8]248《日记》光绪廿八年十月十五日:“汪郋亭还《史晨》残本并跋数语,又和曲园重游泮宫诗(赐鹿鸣),即复之。”[14]3415此处曲园先生诗,指俞樾所作《光绪廿八年六月辛亥,浙江巡抚任公以樾中式道光廿四年甲辰恩科举人,遵例于光绪廿九年癸卯正科重赴鹿鸣筵宴,先期陈奏。奉上谕:俞樾早入词林,殚心著述,教迪后进,人望允孚,加恩开复原官,准其重赴鹿鸣筵宴。闻命恭纪》七律四首,《前诗意有未尽,再成四律》七律四首,此诗收录于俞樾的《春在堂诗编·壬寅编》中。另外,《春在堂诗编》收录有俞樾与汪鸣銮唱和诗十余首。光绪三十年(1904)三月初四日,翁同龢作《和俞曲园郋亭同作》诗一首:“春到先生气自暄,寻常下笔已千言。文章自合关时运,人物终当属上元。细韵雄篇皆入妙,祥麟威凤各高骞(艺堂中丞及□□)。山农不识韶韺奏,独唱真无例可援。”[16]343慰函,本年八月十一日,翁同龢之侄翁曾荣辞世。八月廿六日,翁氏收到汪鸣銮函,予以安慰。

空山一僧,翁同龢曾自号松禅老人,这是其遭受侄儿去世的打击后心境的自况。翁曾荣生前极度崇信佛教,热心佛事活动,自号味幻居士,甚至临终前有了幻觉。《日记》八月初七日:“三次与菉(翁曾荣)语,初不答,午云无所苦,问何语,则不可辨。未正问何语,答山中尚乐,又云本来是空,系恋不得,余告以凡有道者念佛则面佛,去须著力,然老泪不可收矣。”[14]3405

9.郋亭老弟大人阁下:经来奉手翰,始知尊维偶尔违和。天时寒燠不常,水土伊郁。来笺所述,似所感甚重,医药得法,即日大愈,极驰系又极畅慰也。贱体如常,诸惟珍卫不次。兄龢顿首,九月三日,贤郎辈应试如意为贺。

此信写于光绪廿八年(1902)九月初三日,当日《日记》:“得郋亭书,病初愈,不能来,即复之。”[14]3409汪鸣銮因身体欠佳,不能亲赴常熟吊唁翁曾荣,故作书致歉。“贤郎辈应试如意”,是年为乡试之年,翁同龢曾孙辈的之润、之廉赴江宁参加考试,汪家也有子侄参加乡试。当时乡试已经结束,但还没有放榜,故有此种祝贺。

10.郋亭老弟大人阁下:前蒙慰恤,其时适病剧,未复为歉。兄此番病利,殆不能支。前后十四日,今竟获愈,但足弱耳!清恙闻已复元,大慰。驰想今年湿热,最难调摄也。今日始到山庐,掘得松楼菌少许,然是岩壑间物,见之如晤面,聊发一笑。敬颂大安不一,兄龢顿首,初六日。前呈《史晨》残字二叶,乞检付,拟付装。

此信写于光绪廿八年十月初六日。当日《日记》:“写汪柳门、费屺怀函,交航,送汪松菌橙糕。”[14]3413慰恤,指汪鸣銮吊唁翁曾荣。“前后十四日”,《日记》九月十六日附有翁同龢作《痢疫记》一篇,专记此次得病经过,翁氏于九月十六日发病,九月廿九日始痊愈,前后正好十四日。史晨指《史晨碑》。《日记》光绪廿八年四月廿九日:“跋郋亭《史晨碑》,并作一诗。”[14]3389翁同龢所作诗,题为《壬寅四月,郋亭过我山中,携史晨前后碑属题,次黄再同韵》,原诗如下:“君来舣棹西山下,我忆开函宣武南(此碑在京时屡得观)。更补郑斋残字五(后碑缺五字,余以沈均初残本足之),同看孔庙古碑三(郋亭得古拓《乙瑛碑》,与此而三)。荡邪反正群公事,感怀旧人一昔谈(谓再同、愙斋)。寄语当年过岭客,吾侪乐事考槃谙(孝达戊子年题记谓:过岭五年,无此闲情)。”[16]294《日记》光绪廿八年五月初七日:“竟日为笔墨所累(题汪碑,兰卷,写扇)。”[14]3390《日记》光绪廿八年十月十五日:“汪郋亭还《史晨》残本并跋数语,又和曲园重游泮宫诗(赐鹿鸣),即复之。”[14]3415光绪三十年(1904)三月初五日:“写数语于郋亭《史晨碑》,盖年例也。”[14]3510据此,翁同龢每年均为汪氏藏《史晨碑》题写跋语数字,直到去世前三个月。

11.来件收到,重烦写发,感荷不尽。此皆秘本,人间罕传,如续有得,求示一二。下走患悸,读数行则摇摇不止也。敬颂日安不次,名顿首,初五晚。

此信写于光绪廿九年(1903)闰五月初五日。《日记》光绪廿九年闰五月初一日:“午正汪柳门从苏来,畅谈甚乐,忘倦也,晚饭后去。(送物甚多,腿四、虎笋二、茶四,又肉松、藕粉。)携示各件:吴渔山画大幅(为蒙谷寿,诗画皆极好),琴泉寺蜀王锴写经残字(诸名人题诗),倪文贞、范文贞书画卷(水墨仿米,范书高子曰一篇),董书画小册(未佳,甚懒),《史晨二碑》《乙瑛碑》(此二件皆郋亭旧物,属再题)。”闰五月初二日:“题二诗于《乙瑛》册,又题各册观款。……晚郋亭来,延共饮,至戌正去,明早解维去。” 闰五月初四日:“头眩耳鸣,颇虑倾跌,吃万应锭、蔗浆始少平,终日愦愦。”闰五月初五日:“郋亭函来,即复之,并以食物寄去。”[14]3455汪鸣銮闰五月初一日到常熟拜访翁同龢,并带去一批书画作品,请翁同龢观赏并品题。五月初二日晚,汪鸣銮返苏。初四日,因堂叔翁醒梅去世,翁同龢伤感异常,遂发病。初五日,翁氏收到汪鸣銮的感谢信,当天即复此信。

12.郋亭先生阁下:七日清游,宿疾已去其半,语言神志,渐渐复元。昨归又拜隆馈,於术方药,所需极荷!不祈而先至,非挚爱安得如此乎!听琴之约,秋夜为宜。昨与西蠡谈吴门不欲往,因犇走喘汗。而二三友朋,如阁下、如寄鸥先生,亟思晤对,蔬黍节后,或轻舟奉访耳!絅堂、伯英数日未见,开河已有成议,甚善!但须无负此七县人民。稍热,惟起居安胜。手泐奉谢,敬颂道安不次,兄龢顿首,四月廿八日山中。

此信写于光绪三十年四月廿八日。本年四月廿六日,从杭州刚回到常熟的翁同龢接到汪鸣銮的生日问候函并礼物:“茶腿二,虎爪笋二匣,蜜枣二匣,海宁面一筐,又於术二小匣。”四月廿八日,翁同龢“复郋亭函,复陆申甫函,均明日发”。四月廿九日:“发汪、陆两处函。”[14]3522七日清游,指本年四月二十日至廿六日,翁同龢应侄子浙江布政使翁曾桂之邀,经苏州赴杭州之旅。这也是翁氏生前最后一次离开常熟外出。西蠡,指费念慈,字屺怀,本年三月廿三日至廿四日,费氏曾从苏州赴常熟看望翁同龢,与其谈论碑帖书画。费念慈是翁同龢好友徐郙之婿、翁同龢门生沈鹏之岳父,喜好碑帖书画,是翁同龢晚年来往频繁的友人之一。寄鸥,指翁同龢的同年、曾任浙江巡抚的任道镕,当时居于苏州。絅堂,指庞钟璐长子庞鸿文,光绪进士,曾官至内阁侍读,时为常熟士绅领袖。伯英,邵亨豫之子邵松年,光绪进士,曾任贵州巡抚,为常熟士绅。庞、邵二人作为常熟士绅领袖,致力于地方水利工程,他们还领衔修撰《(光绪)常昭合志》。翁同龢在光绪廿七年(1901)五月致汪鸣銮的信中说:“邑中正议修志,庞、邵两君主之,此事大难,非衰庸所能参与矣。”[8]250事实上,这是自谦之语。作为一名热爱乡邦的读书人,翁同龢积极参与修志,只是因自己身背处分,不便直接出现在编纂名单中而已。

据《日记》,这应该是翁同龢最后一次给汪鸣銮写信。光绪三十年(1904)五月廿一日,翁同龢病逝于常熟城内南泾塘报本街老宅。[10]1697翁同龢去世后,汪鸣銮送挽诗曰:“黄扉归去白云身,翰墨流传自有神。千载是非君莫问,即论八法亦传人。”[10]1698三年后,光绪三十三年(1907)七月初六日丑时,汪鸣銮也在苏州西小桥本宅辞世。[17]

二、写信时间待考者5通

以下5通信札,具体写作时间待考。从内容来判断,写于北京者3通,写于常熟者2通。现誊录如下,以俟博雅君子考订。

1.承惠鼻烟,非常妙品。今日始知,惭感。兼拟名单,附拟分部单并呈。郋亭先生,瓶生顿首,初六日。

此信似写于翁、汪二人在京任职期间。从“拟分部单”的内容来看,应是汪鸣銮到吏部任职以后,具体日期待考。光绪二十年(1894)四月廿七日,翁同龢生日这一天,汪鸣銮送“鼻烟,熊掌”,翁氏“皆璧之”[6]2695。光绪廿三年(1897),回到苏州的汪鸣銮曾向北京的翁同龢赠送过鼻烟。《日记》光绪廿三年四月初十日:“得汪郋亭函,鼻烟一小瓶,花露一竹包。”[14]2995从赠送鼻烟来看,似是汪鸣銮刚从外地进京,给翁同龢赠送的方物礼品。

2.疏懒久未奉诣,极歉。(翁)斌孙感冒发寒热,廿五日不克趋前,谨此鸣谢,惟鉴不次。柳门仁兄大人,同龢顿首,廿二日。

此信似写于翁、汪二人在京任职期间,具体年份待考。

3.隆馈甚感,未及走别,歉歉。青马一匹奉赠,乞鉴入柳门仁兄大人。弟龢顿首。

从赠送青马的情况来看,此信似写于汪鸣銮离京之际,具体时间待考。

4.郋亭老弟阁下:太朴至奉手教,嘉果珍肴,璀璨芬郁,极感愧也。震恐之余,镇定若是,大福无量,欣慰无量。明贤手迹,亮堕渺茫,今人嗟诧!然固有不堕,志在奚足诧耶!告眠食如昔,至节稍动旧疾,今已健步。读书无碍,聊送日月耳。敬颂日安,不答百一。无名顿首,十三日、十四日题。

此信写于翁同龢晚年在常熟乡居期间,具体年份失考。“震恐之余,镇定若是”,似指汪府遭受火灾之事。《日记》光绪廿四年(1898)十一月初七日:“致郋亭函,慰其火灾。”[14]3178信曰:“穷巷杜门,百无闻见。初五始闻郁攸之事,是晚《申报》即及之,报言只厅房三间似不误,然中夜惊起,举室震荡,情形可想,因是忧悬不已。且记厅中有数柜藏书,未必取出矣。尊体正患痔疾,经此劳顿,增剧否?”[8]236据此,此信似写于光绪廿四年十一月,但《日记》没有记录。

5.郋亭先生阁下:手教至承,道体安甚,湖莼新笋极嘉,西蠡在此,相与叹羡清福。不置此谢,敬问起居。愚兄龢顿首,初九。

此信写于翁同龢晚年在常熟乡居期间,具体年份失考。从莼菜与新笋来看,应写于春三四月。光绪廿九年(1903)四月初九日,费念慈在常熟与翁氏共赏书画。[14]3446此信或写于此时,但在《日记》中没有佐证。

三、余 论

翁同龢比汪鸣銮年长九岁,两人亦师亦友,政治见解相近。在北京任职期间,汪鸣銮甚至被认为是“翁门六子”之首,是“后清流”“帝党”的中坚。[2]86但从《日记》来看,翁氏罢职回常熟之后,才是两人关系最亲密的时期。本来翁、汪二人是师生、同乡、同寅、同志的关系,现在又先后被罢职放归,共同的境遇,共同的碑帖书画爱好,使他们的通信与交游更为频繁。

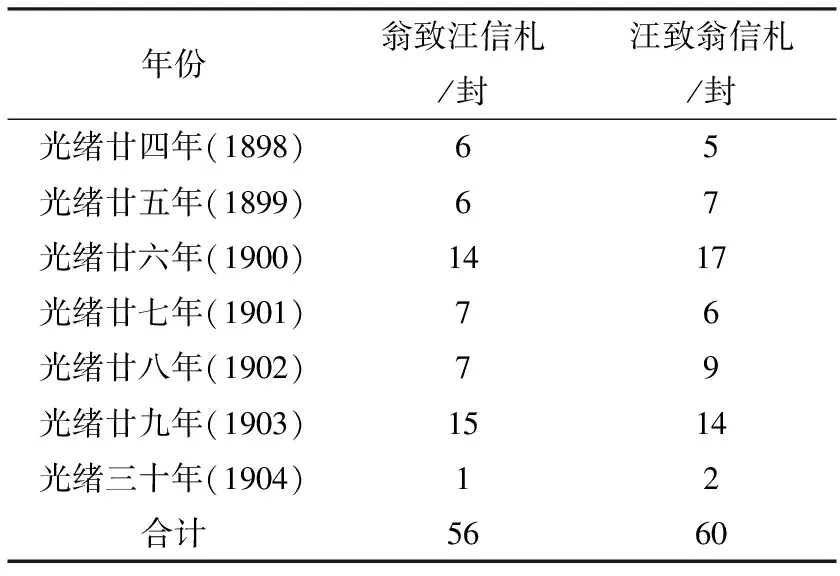

《日记》显示,从光绪廿四年(1898)五月翁同龢返回常熟,到光绪三十年(1904)五月病逝,翁、汪两人密切交往了6年。这期间,翁同龢赴苏州拜访汪鸣銮2次,派翁斌孙看望1次;汪鸣銮亲自赴常熟看望翁同龢11次,派儿子汪洵看望2次。光绪廿七年(1901)五月初十日,翁同龢在给汪鸣銮的信中说:“过从甚乐,惟以贱辰辄蒙称祝,此何异牺尊之青黄跼蹐,难可言喻。一年两度之约,请移之春秋佳日,岂非韵事。”[9]3586年的时间里,翁同龢给汪鸣銮写信56封,汪鸣銮给翁同龢写信60封(见表1)。

表1 1898—1904年翁同龢与汪鸣銮往来信札数量统计

信札的内容,大致涉及三个方面:一是普通的礼尚往来,如年节互赠礼品、生日互相祝贺、婚丧大事互致问候等;二是金石书画交流,两人均为碑帖书画爱好者,经常沉浸其中,互鉴互赏,交流品鉴心得;三是关注时局,两人均曾位至中枢,对时政高度关注,特别是庚子事变(1900年)与日俄战争前夕(1903年),两人信札往来不断,经常交换对时局的看法。

从信札数量来说,汪鸣銮是翁同龢晚年通信次数最多的友人。光绪廿四年四月,翁同龢先是被开缺回籍,后又被革职永不叙用,并交地方官严加管束。这样的情况下,为求自保,多数亲朋故旧与之日渐疏离;翁同龢自己也谨小慎微,尽量避免招惹是非,与外界绝少往来。汪鸣銮是翁氏近30年的故人,如今也革职家居。相同的身份与处境,让翁氏敞开心扉,将汪鸣銮作为最可信赖的倾诉对象。这是翁、汪二人密切交游的最根本原因。至于书画鉴赏,在其中不过扮演一个“引子”的角色而已。

截至目前,翁同龢在常熟老家致汪鸣銮的56封信,《翁同龢集》收录了38封,《翁同龢书信笺释》收录33封,其中32封与《翁同龢集》相同。综合来看,两书共收录39封,本文披露了11封,共50封,还有6封没有发现。 不知这些信札还存世与否?如果有心人将其发掘出来,那么对研究翁同龢与汪鸣銮的交游,对研究翁同龢的书法,对晚清政治史与书法史的研究,均有重要的意义。