重特大疾病医疗救助不同模式下“健康扶贫”效果研究

王雪峰 辛艳姣 蒋俊男 项 莉

1.华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院 湖北武汉 430030 2.湖北省高校人文社科重点研究基地农村健康服务研究中心 湖北武汉 430030

近年来,农村地区大病患者因病致贫已成为突出的社会问题,重大疾病与贫困的恶性循环严重影响了农村地区扶贫效果。2016年,因病致贫、因病返贫占所有贫困户达44.1%。[1]医疗救助作为我国多层次医疗保障制度体系的重要组成部分,在健康扶贫工作中发挥着重要作用。为进一步缓解大病患者疾病经济负担,防止医疗弱势人群因病致贫,2015 年4月国务院办公厅转发民政部等五部门制定的《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的意见》(以下简称《意见》)明确指出,大病救助对象范围应适当拓展到因病致贫重病患者,同时合理制定救助标准,切实保障大病医疗救助“健康扶贫”效果的实现。

然而,目前国内研究主要集中于大病救助对象界定[2-4]、不同救助方案和模式比较[5- 6]以及大病救助与基本医保、大病保险等衔接[7],而重特大疾病医疗救助对因病致贫重病患者的覆盖和救助水平情况,以及拓展救助对象后如何精准认定因病致贫对象问题,相关的研究仍不足。与此同时,重特大疾病救助从按病种救助转为按费用救助模式后是否有效扩大救助范围,保障大病救助公平性,目前尚缺乏相关研究。本文通过分析湖北省A地重特大疾病医疗救助模式转变前后政策实施效果,为进一步完善重特大疾病救助制度提供政策建议。

1 资料及方法

1.1 资料来源

通过机构调查获取当地2013和2016两年的基本医疗保险数据库及医疗救助数据库,并采取多阶段随机抽样的方法,根据社会经济水平(好、中、差)在当地抽取2~5个乡镇,对所抽乡镇内的大病患者进行现场问卷调查,得到两年大病患者调查库。其中,2013年共获得459份有效问卷,2016年共获得433份有效问卷。同时收集当地2013和2016两年重特大疾病救助相关政策文件。

数据库核心变量包括:(1)两年大病患者救助库中患者姓名、对象类型和救助金额;(2)两年新农合和大病保险患者库中患者住院补偿信息,包括患者医疗证号、姓名、住院总费用、纳入补偿费用、实际拨付金额等信息;(3)两年大病患者现场调查库中患者人口学特征、卫生服务利用和家庭收入等情况。

1.2 概念界定

(1)大病患者:根据A地当年的大病保险政策起付线标准,本文大病患者界定为个人年度合规自付费用超过12 000元(2013年为超过8 000元)的患者。本文针对大病患者这一特定群体,而非狭义上的农村建档立卡贫困人口。

(2)因病致贫:根据A地当年的重特大疾病救助政策,并结合文献,使用致贫性卫生支出的概念[8],若经基本医保、大病保险及各类补充医疗保险报销后,得到重特大疾病医疗救助前患者自付费用超过家庭支付能力,即为因病致贫对象。每个家庭的支付能力采用家庭当年收入减去当地家庭基本生活所需费用(即户贫困线)得到。[9]由于2013年收入和费用指标均经过标化处理,统一采用2016年A地户贫困线标准,考虑到当地绝对贫困线有一定局限性,故采用相对贫困的概念[10],使用1/2收入平均数法,将A地农村居民人均可支配收入(15 462元)的1/2作为个体贫困线,乘以户均人口数(3.6人)得到户贫困线标准27 832元(相关数据由A地2013、2016年统计年鉴获取)。[11]

(3)实际救助比=救助金额/救助前患者自负费用。

(4)灾难性卫生支出发生率指发生灾难性卫生支出的家庭占样本家庭总数的百分比(本文以家庭年收入的40%为标准)。灾难性卫生支出相对差距=发生灾难性卫生支出家庭的差距总和/发生灾难性卫生支出家庭总数。[3]

1.3 统计方法

采用Excel 2013以患者医疗证号和姓名为依据,联合使用IF、VLOOKUP等内置函数对所需核心变量进行整理和匹配,使用SPSS19.0对数据进行描述统计分析和卡方检验。

2 结果

2.1 重特大疾病救助政策变化

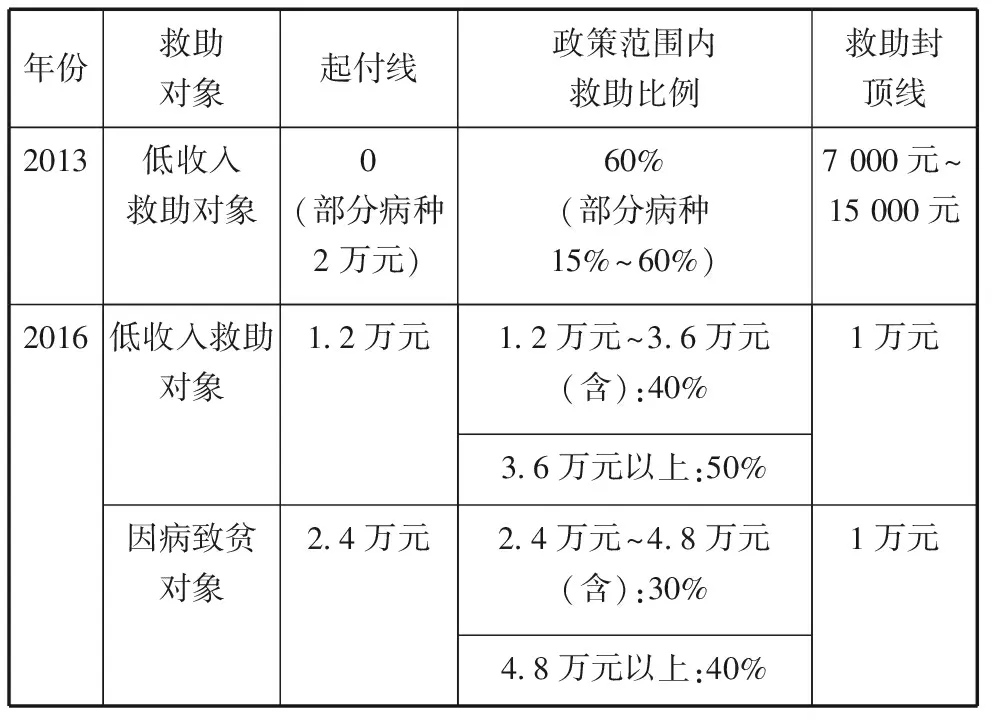

A地2013年大病救助政策限定为20个病种,2016年则取消病种限制,转为按费用救助模式,但针对不同救助对象均设置了较高的起付线,同时将救助范围均限定为救助对象年度累计个人合规自付费用。两年大病救助政策均将低收入家庭(家庭人均收入低于低保标准150%以下)重病患者纳入救助,在此基础上,2016年大病救助对象范围拓展至因病致贫对象,根据患者医疗费用、家庭实际财产情况确定是否给予重特大疾病救助(表1)。

表1 2013年和2016年大病救助政策

2.2 两年大病患者重特大疾病救助基本情况

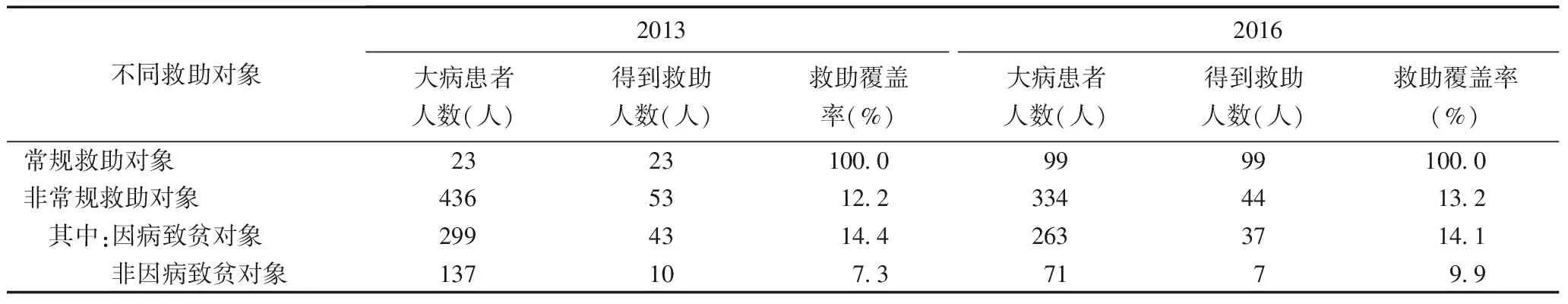

根据A地医疗救助政策,对不同救助对象实行分类救助,将救助对象分为常规救助对象(最低生活保障对象、特困供养人员)和非常规救助对象(低收入救助对象、其他特殊困难对象(主要指因病致贫对象))。本文根据是否发生因病致贫,将非常规救助对象分为因病致贫对象和非因病致贫对象(具体界定方法见1.2,概念界定部分。)

A地2016年因病致贫对象救助受益率为14.1%,远低于常规救助对象(100%),且较2013年无显著性差异(P=0.916)。A地2016年非常规救助对象救助受益率与2013年相比无显著性差异(P=0.673)。2013和2016年均有部分非因病致贫对象得到重特大疾病救助(表2)。

表2 两年大病患者重特大疾病救助基本情况

2.3 两年大病患者重特大疾病救助补偿情况

A地2016年因病致贫对象不可报销费用比例和救助前人均自付费用占比均远高于常规救助对象(分别为14.9%和32.0%),且因病致贫对象实际救助比仅为6.7%,与常规救助对象(16.7%)存在较大差距。与2013年相比,2016年因病致贫对象救助前人均自付费用占比有所下降,实际救助比明显降低(表3)。

表3 两年重特大疾病救助受益人群补偿情况

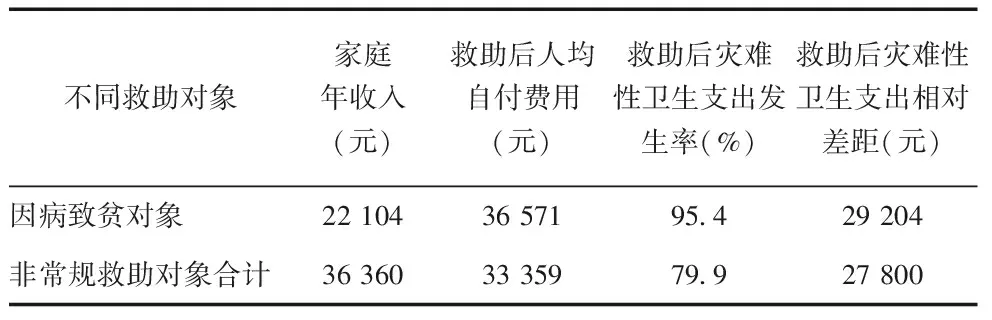

2.4 2016年重特大疾病救助补偿效果分析

2016年因病致贫对象救助后人均自付费用仍处于较高水平,其中救助后灾难性卫生支出发生率和相对差距均远高于常规救助对象(分别为74.7%和19 215元),且差异具有统计学意义(P<0.001)。因病致贫对象救助后灾难性卫生支出发生率明显高于所有非常规救助对象合计值。

表4 2016年重特大疾病救助补偿效果情况

3 讨论

3.1 相比常规救助对象,因病致贫对象疾病经济负担往往更加严重

因病致贫对象救助后灾难性卫生支出发生率和相对差距仍远高于常规救助对象,疾病经济负担较常规救助对象更加严重。究其原因,一是因病致贫对象住院费用本就高昂且基本医疗保险和大病保险保障水平低,经基本医疗保险和大病保险报销后,A地因病致贫对象救助前人均自付费用水平远远超过常规救助对象,几乎是常规救助对象的2倍。二是因病致贫对象重特大疾病救助水平远低于常规救助对象。A地因病致贫对象救助受益率和实际救助比均远低于常规救助对象,A地2016年救助范围限定为年度累计合规自付费用,针对因病致贫对象设置了较高的起付线(2.4万元),远高于常规救助对象起付线标准(1.2万),导致因病致贫对象实际救助水平有限。此外,部分因病致贫对象属于经济贫困边缘人群,虽未达到低保标准,其较重的疾病经济负担也应是重特大疾病救助政策设计时考虑的重点。

3.2 转为按费用救助模式后,并未有效扩大救助受益率

相关研究表明,大病医疗救助的发展趋势是从按病种救助转向按费用救助,转为按费用救助模式后能够显著改善大病救助公平性,从而有效减轻大病患者的疾病经济负担。[5]然而本文研究结果显示,A地2016年转为按费用救助后,非常规救助对象大病救助受益率并未有效扩大,因病致贫对象大病救助受益率反而略有下降。一方面,尽管A地将大病救助对象范围拓展至因病致贫对象,但设定了较高的起付线,且经家庭经济状况核对后也会剔除部分不符合条件的对象,导致并未有效扩大实际救助受益率。另一方面,由于A地对因病致贫对象设定统一的起付线标准,部分经济状况较好的非因病致贫对象也得到了大病救助,造成有限的资金被分散,从而影响大病医疗救助的实施效果。

3.3 救助对象范围虽逐步扩大,但救助力度仍较弱

《意见》指出,重特大疾病医疗救助对象范围要适当拓展到医疗费用超出家庭承受能力、基本生活出现严重困难的因病致贫家庭重病患者,相关研究也指出,要综合考虑疾病经济负担情况,将因病致贫等负担较重的人群纳入重特大疾病救助范围。[12]本文研究结果显示,在逐步扩大救助对象范围的同时,一方面由于基本医疗保险和大病保险保障水平的提高,另一方面出于对救助资金稳定性考虑,A地对因病致贫对象政策范围内救助比例和封顶线均进行了调整,导致因病致贫对象实际救助比明显下降,资金使用更加保守,使得本就相对较低的救助水平进一步降低。

4 建议

4.1 综合考虑疾病经济负担和家庭经济水平,提升重特大疾病救助针对性

对于部分非因病致贫大病患者,经基本医疗保险和大病保险联合保障后,其疾病经济负担已保持在家庭可承受范围,并非重特大疾病医疗救助所应关注的重点。因此,在逐步拓宽大病救助对象范围的同时,应精准认定救助对象,将重特大疾病医疗救助与民政部家庭经济状况审核工作衔接,综合考虑家庭收入、固定资产以及疾病经济负担情况,将真正需要救助的人群纳入大病救助范围,使有限的资金产生更大的效益。各地在实践中,对于因病致贫救助对象的认定可不设置统一的起付线,而是根据患者自负费用占收入比重动态调整起付线标准,保证实际疾病经济负担较重的患者能够得到大病救助,提升重特大疾病救助的针对性。

4.2 适当提高重特大疾病医疗救助水平,缓解因病致贫重病患者疾病负担

目前重特大疾病医疗救助在取消病种限制,转为费用救助模式后,仍存在政策设计保守,限制条件过高[13]、救助力度薄弱[7]等问题,并未有效减轻因病致贫重病患者的疾病经济负担。重特大疾病救助不同于常规医疗救助[14],除考虑常规救助对象外,其政策设计初衷还包括缓解因病致贫重病患者的疾病经济负担,故各地在实际操作过程中,应综合考虑疾病经济负担因素,通过加强医疗救助资金管理,保证常规救助对象救助水平的前提下,在救助资金可承担范围内通过降低起付线、提高政策救助比、合理确定封顶线等倾斜性政策措施,适当提高因病致贫重病患者的大病救助水平。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。