浙江省不同定位方式的地闪数据特征分析*

崔雪东 王康挺

(浙江省气象安全技术中心,浙江 杭州 310008)

0 引 言

随着社会、经济的迅猛发展和电子信息系统的广泛应用,雷电对各行各业造成的危害和影响越来越大,雷电灾害越来越受到人们和社会的关注[1-3]。同时,随着雷电物理机制研究的不断深入和探测技术的发展,雷电监测技术取得显著提升[4-5]。从20世纪80年代开始,我国气象、电力、民航等部门开始建设时差测向原理的闪电定位系统,随后我国气象部门在各省、市建设ADTD(Advanced TOA and Direction system)型闪电定位系统,目前已全部建成并稳定运行10a左右。基于监测的多要素闪电数据,国内外专家对闪电分布特征、雷电机理和雷电活动规律等作了大量的研究[6-10],并在灾害调查、闪电监测预警和防护中取得了较成功的应用。另外,不同类型的闪电定位监测系统的建立,也为评估闪电资料本身的质量提供了基础并得出一些评估结论[11-13],为进一步提高探测效率提供参考。但相比于利用闪电资料对雷电活动的研究,对闪电定位资料本身的研究偏少,资料的质量却能够直接影响研究结论的科学性。

目前浙江省运行的ADTD闪电定位系统工作在VLF/LF频段,采用多站测向时差联合定位技术,每条定位信息包括雷电回击发生的时间、经纬度、电流强度、陡度以及定位方式等,其中定位方式主要有2站混合、2站振幅、3站混合、4站算法。2站定位主要是以磁定向法(MDF),所以2站定位与多站定位相比在定位精度上存在较大的劣势[9]。本文利用浙江省地闪定位资料分析不同定位方式的地闪时空分布特征、强度特征等,并研究其探测效率。

1 资料及方法

浙江省ADTD闪电定位系统由11个观测站组成,分别位于省内11个地市。自2007年并入全国监测网投入使用已运行超过11a。2015年可能由于通道传输的问题,3站混合的数据缺测,故本文采用除此年之外2007—2017年间发生在浙江省境内的10a地闪资料。

地闪密度为监测的闪电次数除以统计面积,表征闪击放电频繁程度。文中采用网格法计算地闪密度,网格大小取1km×1km。通过与地闪数据的位置关系统计每个网格的地闪频次。

2 各定位方式监测的地闪活动特征对比分析

2.1 地闪频次概况及时间分布特征

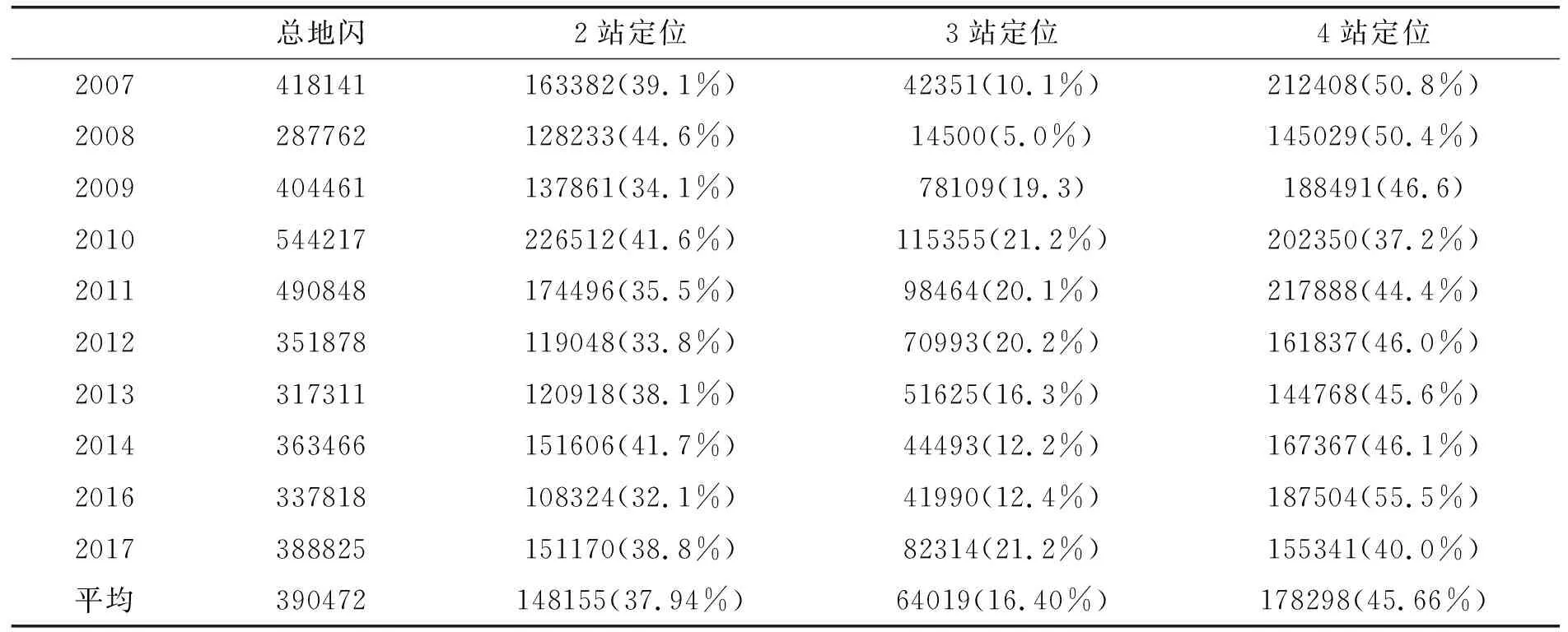

表1为浙江省逐年总地闪及各定位方式监测的地闪统计结果,可以看出地闪频次存在明显的年际变化现象,2010年最高,达到54万多次,2008年最低,仅为28万多次,最高值与最低值相差近一倍。从各定位方式监测到的地闪频次占比来看,2站定位的地闪频次占总地闪的1/3~2/5左右;4站定位的地闪频次占比比2站定位的占比略高(只有2010年2站定位的占比略高),占总地闪频次的一半左右;3站定位的地闪频次占总地闪的占比最小,最高在20%左右。从10 a平均的结果来看,2站定位占37.94%,3站定位占16.40%,4站定位占45.66%。

表1 浙江省逐年总地闪数,各站定位方式监测到的地闪数及其占总地闪数的百分比

浙江地区地闪存在明显的日变化,主要呈现单峰分布特征,地闪多发生在午后到傍晚这段时间[14]。因此,研究逐日各定位方式地闪频次的特征可了解系统对不同强弱地闪活动的探测效率。10 a间共计2294天有地闪发生,其中日地闪数小于5次的天数约占总天数的2/3;日地闪数越多,对应的发生天数越少(图略)。图1表示当日地闪数低于某一值时,各定位方式监测到的地闪频次总和占总地闪比重。可以发现,当日地闪数较少时,主要以2站定位为主,日地闪数小于500次,2站定位相比于多站定位地闪数据的占比之间的差距都比较明显。随着日地闪数的增多,2站定位占比越来越低,多站定位的占比相应提高。值得注意的是,当日地闪数不足九次,2站定位的占比占80%以上,3站定位的占比不足4%。从图1中各定位方式监测到的地闪频次占比的曲线图可以发现,各定位方式地闪频次占比呈近似指数分布特征。

图1 日地闪数与各定位方式监测到的地闪频次占总地闪频次百分比的关系

2.2 地闪空间分布特征

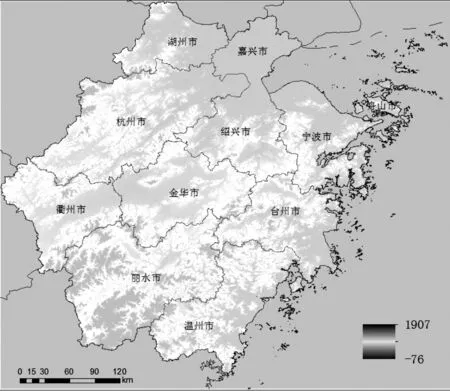

图2为各定位方式及总的10 a平均地闪密度分布图。浙江省地闪密度存在明显的地域性差异,全省地闪活动不均匀。地闪高密度区表现为片状分布,主要分布在宁波、台州东部、金华南部、杭绍交界地区以及金衢交界地区等(图2a)。总体而言,东部地闪密度大于西部,浙中地区大于浙北浙南地区。从浙江省地形特征来看(图3),高密度区大部分处于沿海丘陵地带以及绍兴和金华等地山体过渡带上。

从各定位方式监测的地闪密度来看,2站定位的地闪密度大值区主要集中在探测站点周边,并且密度高值区以各站点的连线呈放射状分布(图2b)。3站定位的地闪密度相比于2站和4站定位较低,密度图上可以直观看出分布较为稀疏(图2c),宁波,台州南部、温州北部以及金衢交界处为高密度区。4站定位监测的地闪主要分布在宁波、台州东部、金华南部以及杭绍交界地区(图2d),高值区呈现为几大片状分布,总体上呈现了总的地闪密度分布特征,没有与2站定位类似沿各站点的连线呈放射状的分布特征,说明监测结果受测站位置影响不大。地闪的空间分布特征与地形和气候特征等要素之间存在密切关联,但2站定位中的地闪分布主要受测站位置的影响。从定位的原理可知,两站交汇误差比多站交汇误差大。

图2 各定位方式监测的地闪密度以及总的地闪密度空间分布(a:各定位方式的总和,b:2站定位,c:3站定位,d:4站定位)

从省内11个地市各定位方式监测的10 a地闪频次占比来看(图4),衢州地区2站定位监测的地闪占比最高,温州和湖州地区2站定位监测到的地闪与4站定位相当,其余地区地闪则主要以4站定位为主,3站定位最少。另外,绍兴、金华和丽水4站定位监测的地闪占比比2站定位高约15%,这可能是因为绍兴、金华以及丽水大部分区域地处浙江腹地,周边站点较多且站点的几何分布更为合理。探究其根本原因还需要进一步的试验分析。

图3 浙江省地形图

图4 浙江省各地市各定位方式监测的地闪占总地闪的百分比

2.3 地闪强度特征

正地闪的峰值电流和所中和的电荷量比一般的负地闪大得多[15],在雷电防护中对正地闪的防范意义重大。从逐年各定位方式监测到的正地闪占总地闪的百分比可以看出(图5),除了2016年正地闪占总地闪的比例相比其他年份明显偏高,各定位方式监测的正地闪占比基本在5%以下。其中2站定位监测到的正地闪相比于多站定位略高,3站和4站定位的正地闪占比相差无几,同样在2016年各定位方式差异较为明显。

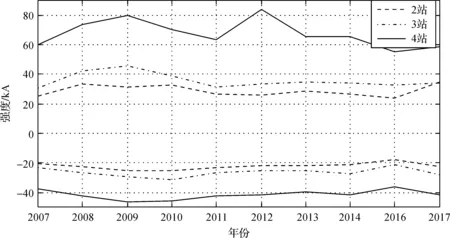

图6给出了各定位方式监测的正、负地闪年平均强度分布,由图可知,正负地闪年平均强度存在着波动,这种波动对各定位方式表现出一致性,但总体而言这种波动幅度不大。正地闪强度明显高于负地闪,4站定位的正负地闪强度的差异更大。从10a平均地闪强度来看,2站定位正地闪强度为28.98 kA,负地闪为22.26 kA;3站定位正地闪强度为35.70 kA,负地闪为26.44 kA;4站定位正地闪强度为67.59 kA,负地闪为42.67 kA。4站定位的正负地闪强度远大于2站和3站定位地闪强度,相差一倍左右;3站定位地闪强度略大于2站定位。

图5 逐年各定位方式监测的正地闪占总地闪的百分比

图6 各定位方式监测的正、负地闪年平均雷电流强度

3 结 语

本文通过浙江省ADTD闪电定位资料,分析了不同定位方式监测的地闪活动特征,主要结果与结论如下:

1)地闪存在明显的年际变化现象,年度总地闪最高和最低频次相差近一倍。从各定位方式监测的地闪频次占比来看,2站定位占总地闪的1/3左右,4站定位占总地闪的一半左右,3站定位占比最少。

2)各定位方式监测到的地闪频次占比与日地闪数的关系呈近似指数分布特征。当日地闪数较少时,主要以2站定位为主,随着日地闪数增加,2站定位占比减少,多站定位占比增多。

3)全省地闪密集区主要呈现为片状分布,主要分布在沿海地区、丽水南部、杭绍和金衢交界地区。2站定位监测的地闪集中在每个站点周边,且以各站点的连线呈放射状分布特征,而多站定位的地闪空间分布未发现其受站点位置的影响,说明2站定位监测的数据空间分布不合理。另外绍兴、金华和丽水等地4站定位监测到的地闪数据比例更高。

4)各定位方式监测的正地闪占总地闪基本在5%以下,其中2站定位占比相比于多站定位略高。从强度上来看,4站定位的正、负地闪雷电流强度远大于2站和3站定位地闪强度,相差近一倍;3站定位的地闪强度略大于2站定位。

5)多站定位数据的占比和其特征一定程度上可用来说明闪电定位系统的质量及其探测效率,在地闪数据使用过程中对地闪位置精度有要求的应剔除2站定位的地闪数据。本文为合理使用ADTD型地闪数据提供了参考依据。