教育智能体对认知学习的作用机制研究述评*

刘清堂 巴 深 罗 磊 张翼恒 吴林静

(华中师范大学 教育信息技术学院,湖北武汉 430079)

一、引言

虚拟助理(Virtual Assistant),作为教育智能体的表现形式之一,自2014年受到《地平线报告》关注以来,一直被视为未来教育技术发展的一项重要研究内容[1]。 同时,国家自然科学基金委为全面支持教育信息科学与技术的研究与发展,2018年特在信息科学部下新增代码“F0701”。其中,“F070107”重点关注教育智能体的研究。 然而,申请结果统计显示,教育智能体的研究项目不仅申报数量少,获批数量更少[2]。导致这一结果的原因可能有:一是国内教育智能体的研究起步较晚,尚未形成一定的研究体系;二是围绕教育智能体的研究复杂性高、影响因素多,缺乏有效研究框架的指导;三是已有的研究,因方法、应用场景和使用对象等不同而结论迥异,急需对已有的理论基础、研究方法和应用实践等,进行系统的梳理。

国际上对教育智能体的理论与应用研究正处于快速发展时期, 许多研究机构与学者已经取得阶段性成果。 例如,美国南加州大学的创新技术协会(Institute for Creative Technologies,ICT)在过去20年内设计并研发了应用于军事训练 (Sergeant Star、INOTS、ELITE)、医疗培训(USC Standard Patient)的教育智能体, 深度挖掘了教育智能体在人机交互中的作用机制[3]。 斯坦福大学的虚拟人类交互实验室(Virtual Human Interaction Lab,VHIL)主要从心理学视角,运用行为观测的方法,研究人类在与教育智能体交互过程中的心理状态变化。 其中的一项比较有代表性的研究发现, 教育智能体的表情对人的情绪与动机有着积极的影响, 且该影响会引起个体行为产生积极的变化[4]。 北卡罗来纳州立大学的教育信息学中心(The Center for Educational Informatics,CEI)致力于设计、研发、探索下一代教学技术。 CEI的Leonardo 项目使用教育智能体为学生提供建议与解释,辅助学生在学习物理科学的过程中,获得搭建建模的经验[5]。此外,Richard Mayer[6]、James Lester[7]等众多知名学者,也都对此进行了深入研究。 因此,本文旨在聚焦已有研究内容, 探索教育智能体的理论与实践价值,系统分析当前实证研究的现状,从而为国内教育智能体研究的发展提供参考与借鉴。

本研究将从以下几个部分开展:首先,重点探讨教育智能体的内涵及其在学习应用中的基础理论,提出研究的基本问题;其次,依据PACU 模型,从功能、设计、学习者和学习环境等方面,开展研究设计、文献的筛选与标注;此外,采用内容分析法梳理教育智能体对学习表现、 学习动机和认知负荷作用的研究现状;最后,对研究结果进行讨论与分析,形成初步研究结论,并对教育智能体的发展趋势作一展望。

二、教育智能体及其理论基础

(一)教育智能体的内涵

智能体(Agent)这一概念来源于计算机科学领域,研究人员将智能体定义为可以独立运行,具有自主性的计算机程序[8]。该程序综合多通道的输入信息来感知周围环境, 然后根据已有知识或者通过自主学习,在所处环境中完成预期的任务[9]。

教育智能体(Pedagogical Agent,PA),在心理学中也被译为教学代理[10],它继承了软件智能体的核心特性,在教育科学的背景下,发展出不同于软件智能体的属性。 Choi 和Craig 等[11-13]将教育智能体定义为:呈现在计算机屏幕上,可以支持、辅助学习的形象。Veletsianos 和Russell 等[14]认为,教育智能体是应用于在线学习环境中, 以服务各类教学目标的虚拟类人形象。 Johnson[15]等则根据教育智能体的应用目的提出,教育智能体通过模拟社会交互行为,可以提升学习者的学习表现及学习动机。 基于研究者们对教育智能体给出的不同定义,本研究认为,教育智能体的核心属性可以归纳为:(1)教育智能体是呈现于教学场景中的虚拟形象;(2)教育智能体的目的是促进学习者的认知学习。

(二)教育智能体应用的基础理论与发展

在过去25年中,大量研究者尝试使用教育智能体辅助,来引导学习者完成学习任务,并依据实证研究的结果, 提出了许多相关的应用原则与效应,旨在归纳、 总结教育智能体对认知学习的作用机制。 但是,当前的理论与应用研究,形成了两种对立的观点[16-17],研究者们从社会认知的不同视角,对两种观点下教育智能体的作用机制分别做出了解释。

1.教育智能体对认知学习的作用原则与效应

支持教育智能体可以促进认知学习的研究提出:(1)拟人效应(Persona Effect)。 该效应指出,只要学习环境中出现教育智能体, 就会改善学习者的学习体验与学习表现[18]。 (2)个人代理效应(Personal Agent Effect)。 该效应认为,处于社会代理环境中的学习者拥有更高的动机、兴趣,并能取得更好的迁移成绩[19]。 (3)具身原则(Embodiment Principle)。 该原则提出, 当计算机屏幕中的教育智能体呈现出类人的手势、表情、注视及身体姿态时,学习者的投入度将会提升[20]。 相反,认为教育智能体会抑制认知学习的研究则提出:(1)存在原则(Presence Principle)。该原则认为,教育智能体的形象相比于声音来说,对学习结果的影响很小[21]。(2)图像原则(Image Principle)。该原则也指出, 教育智能体的形象不一定能促进学习[22]。 (3)拟人零效应(Persona Zero-effect)。 该效应则得出中立的结论, 认为教育智能体既不会促进学习,也不会干扰学习[23]。

2.教育智能体作用于认知学习的社会认知机制

社会代理理论(Social Agency Theory)基于对若干假设与原则的分析与总结, 从认知的视角提出教育智能体影响学习过程的机制。社会代理理论认为,教学材料中包含的社会线索会使学习者感觉他们在和真实的人类进行交互, 从而促使学习者应用人际交互策略[24]。 人际交互过程中的合作原则(Coop eration Principle)指出,交互双方会主动地投入到认知过程中,以理解对方所传递的信息[25]。 随着认知主动性的提升,根据多媒体学习的认知理论,教育智能体必将带来学习表现的提升[26]。 与之相对,认知负荷理论(Cognitive Load Theory)从不同的视角,对教育智能体产生抑制结果的原因进行了分析。 基于多模块认知模型,认知负荷理论认为,人类通过声音/文本通道和视觉/图片通道接收信息, 选择相关信息,并在有限的工作记忆中组织、整合信息[27-29]。 若教育智能体呈现过多与学习无关的信息, 可能会给学习者带来额外的认知负荷, 从而抵消其对学习的促进作用,甚至还会对学习产生负面影响。

综上所述, 鉴于教育智能体的理论与实践研究尚未达成一致的观点, 本文将教育智能体对学习的作用问题进行分解, 提出以下四个研究问题:(1)教育智能体承担不同的功能,会对学习表现、学习动机或认知负荷产生什么影响?(2)教育智能体不同呈现形式的设计,会对学习表现、学习动机或认知负荷产生什么影响? (3)面对不同类型的学习者,教育智能体会对学习表现、 学习动机或认知负荷产生什么影响? (4)在不同的学习环境中,教育智能体会对学习表现、学习动机或认知负荷产生什么影响?

三、研究设计

本研究以Heidig 和Clarebout 2011年的研究观点为起点[30],基于当前理论研究的现状,主要关注教育智能体对学习表现、学习动机和认知负荷影响的实证研究。 因为对教育智能体的研究在国内尚处于起步阶段,我们通过“教育智能体”“教学代理”“虚拟教师”等关键词,在“知网”上检索到的实证研究数量很有限,所以,主要以国外教育智能体的实证研究作为分析样本。

(一)研究框架设计

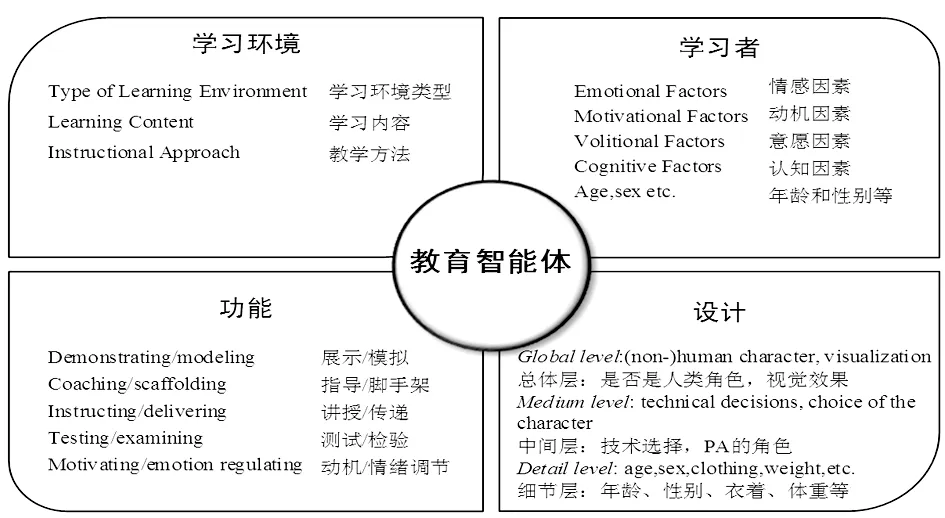

为了系统地分析教育智能体在不同情形下对学习表现、学习动机以及认知负荷的作用,本研究利用Domagk 于2008年提出的教育智能体—应用情形(PACU)模型,对实证研究结果按类别进行分析[31]。如图1 所示,PACU 模型将教育智能体的应用情形,分为内部因素与外部因素两大类。其中,内部因素包括教育智能体的功能和设计; 外部因素包括教育智能体的应用环境以及学习者类型。

图1 教育智能体—应用情形模型

(二)文献检索与筛选

文献的检索与筛选,主要包括三个阶段:第一阶段,论文以“pedagogical agent”“animated agent”“embodied agent”“virtual agent”和“virtual human”为关键词,并用“Education”“Learning”“Teaching”等关键词加以交叉限定,在“Web of Science”“Elsevier Science Direct”“Cambridge Science Abstracts” 和“Engineering Compendex”数据库中,检索2011 至2019年间发表的期刊文献,共得到1002 篇相关内容。

第二阶段,因为并非所有文献都满足要求,所以需要进行筛选。文献筛选的标准包括:(1)实证研究,实验研究或准实验研究类文献可以帮助教育者、研究者切实理解教育智能体的作用;(2)因变量包括学习表现、学习动机及认知负荷等相关内容;(3)实验中至少有两组或以上包含教育智能体。 因为若只有一组包含教育智能体, 则无法确定实验的结果是由教育智能体还是其它因素引起。 两名有经验的研究人员通过阅读文献的题目与摘要, 依据筛选条件对文献进行标注,将文献分为满足条件、不满足条件及待定三类,留下满足条件及待定的文献共48 篇。

第三阶段,两名研究人员下载并阅读48 篇文献的全文,依据相同条件筛去不满足要求的文献。全部筛选工作完成后,共纳入符合条件的文献29 篇。

(三)文献编码与标注

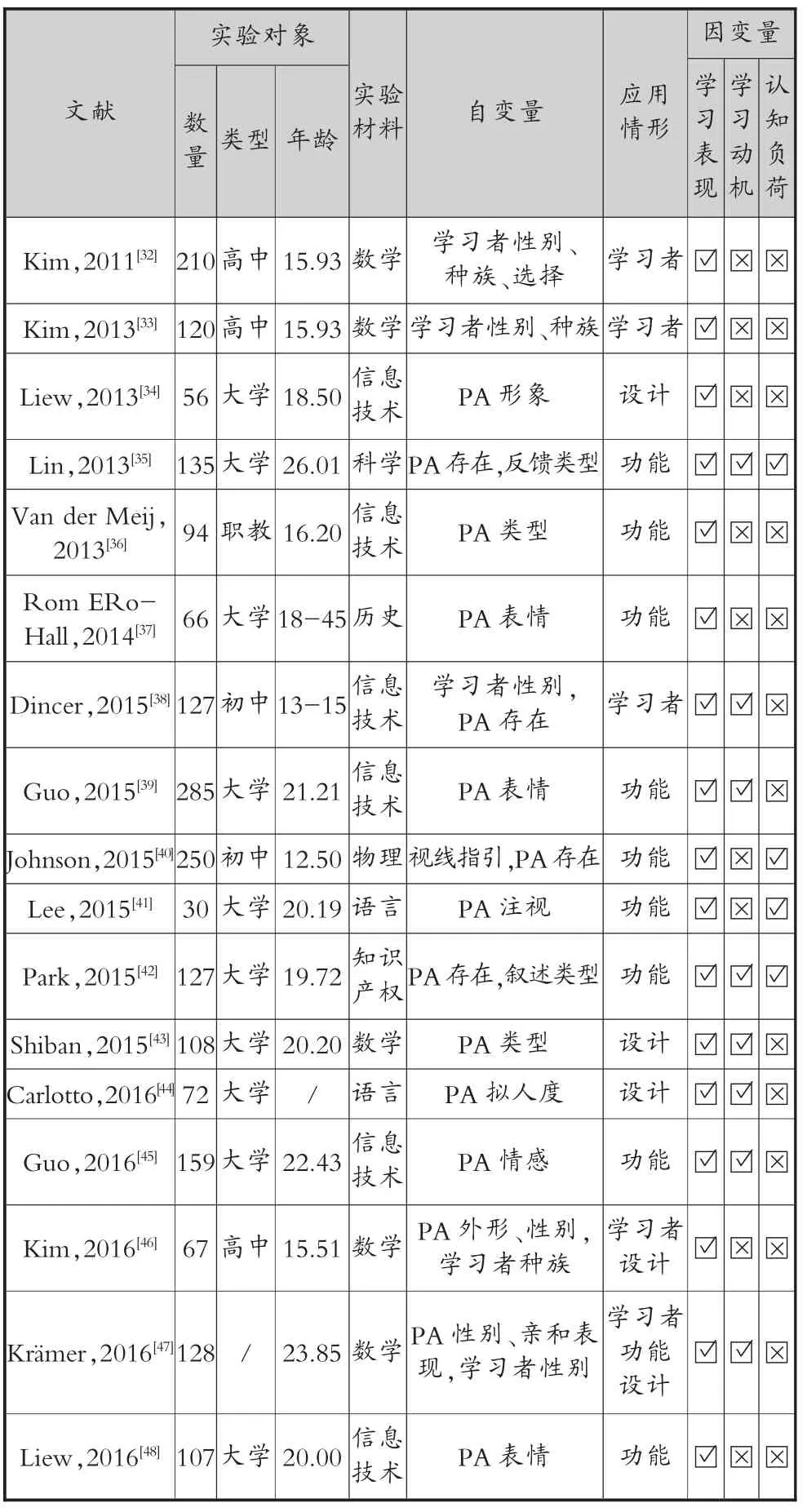

在完成文献的检索及筛选后, 由同样的两名研究人员继续对符合标准的文献进行编码与标注,编码信息包括:文献发表时间,实验样本数量、类型和平均年龄,实验材料,自变量,教育智能体的应用情形,是否包含控制组,以及是否包含学习表现、学习动机、认知负荷三个因变量。 文献编码详细信息如表1 所示。

表1 符合要求的29 项实证研究

实验对象因变量文献实验数量类型年龄材料自变量应用情形学习表现学习动机√√√认知负荷×Beege,2017[49] 84 大学22.48 医学PA年龄、话语风格 设计 □□□Cook,2017[50] 65 小学 9.00 数学PA 手势功能 □□□Craig,2017[51] 140 / 26-34 科学PA 声音设计 □□□Davis,2017[52] 160 小学11.50 语言PA 手势功能 □□□√√√√√××××Dincer,2017[53]347 小学10-11信息技术PA 类型学习者□□□√√Kim,2017[54] 138 高中15.91 信息技术焦虑缓解信息,学习者性别、焦虑程度学习者功能 □□□√××Liew,2017[55] 72 大学19.00 信息技术PA 情感功能 □□□√√√×√×Bringula,2018[56] 62 高中 / 数学PA 表情功能 □□□Buttussi,2019[57] 94 大学22.06 常识PA 类型功能 □□□√××Davis,2019[58] 183 大学21.96 科学PA 手势设计功能 □□□√××Fountoukidou,2019[59] 99 / 25.40 信息技术教学类型功能 □□□√××Tärning,2019[60]166 小学10-11 科学PA 自我效能感学习者设计 □□□√××

四、研究结果

在这些实证研究中, 教育智能体的设计都不尽相同,在有的研究中所使用的是虚拟的卡通形象,在有的研究中则使用类似真人的三维模型, 如图2 所示。 此外,不同研究的侧重点也有区别,例如,Kim[61]主要关注教育智能体对不同性别、 种族学习者的影响; 而其它的研究则关注教育智能体的不同特征对学习者的影响。因此,笼统地将所有研究放在一起进行比较,不利于得出有价值的结果[62]。

图2 教育智能体的外形设计[63-65]

本研究利用PACU 模型, 对筛选得到的文献项进行了系统的梳理, 依照其自变量的类型划分为功能、设计、学习者与学习环境四类。梳理结果发现:包括4 项含两个或以上影响因素的研究在内,18 项研究围绕教育智能体的功能因素开展,8 项研究主要讨论了教育智能体的设计因素, 另外8 项探究了教育智能体对不同类型学习者的影响, 在所选文献中均没有发现以学习环境因素为自变量的研究。

(一)教育智能体应用中的功能因素

教育智能体在学习过程中, 可以承担一种或多种角色。我们在Clarebout 等研究的基础上[66],结合近年来的相关研究, 将教育智能体在教学中的角色定义为:展示/模拟、指导/脚手架、讲授/传递、测试/检验和动机/情绪调节五类。 其中,展示/模拟指教育智能体以示范的方式指导学习者完成一项操作任务,或者呈现某个肉眼不可见的物理过程。 指导/脚手架指教育智能体在学习过程中,通过反馈或提示的形式,提升学习者的元认知水平, 辅助学习者完成学习任务。 讲授/传递指教育智能体发挥教师的讲授功能,作为信息源将知识通过讲座的形式传递给学习者。测试/检验指教育智能体通过各类测验,检验学习者的学习表现。 最后,动机/情绪调节功能是指教育智能体识别学习者的动机、情感状态,通过言语和非言语行为进行干预,提升学习者的动机和情感。

1.动机/情绪调节功能

在关注教育智能体动机/情绪调节功能的10 项应用研究中,有3 项研究显示,该功能对学习表现的提升有显著促进作用。 Krämer[67]重点关注教育智能体的社会角色和激励作用, 采集学习者在自我反思过程中的言语和非言语行为,并基于反馈模型,利用教育智能体, 表达具有社会情感线索的亲善行为(Rapport Behaviour)。 结果显示:有亲善行为的实验组学习表现,显著高于无亲善行为组(d=0.59)。Liew[68]基于情感反馈理论 (Emotional Response Theory),设计能通过语调、表情、手势等表达积极情绪的教育智能体,并通过实验发现,积极情绪组的学习者比中性情绪组的学习者取得了显著更好的学习表现(eta squared=0.076)。 Bringula[69]使用教育智能体PIA,在学习过程中根据学习者的输入, 通过文本以及与之相匹配的喜、怒、哀等表情给予反馈。实验结果显示,有情绪反馈组的学习表现要显著好于中性情绪组(d=4.50)。

有6 项研究的结果显示:动机/情绪调节功能未对学习表现产生任何显著的促进或抑制作用。 Van Der Meij[70]基于认知—动机处理模型,期望通过教育智能体的文本反馈, 来影响学习者的策略系统性(Strategy systematicity) 和动机状态(Motivational state),从而调节学习动机对学习表现的作用。 Guo[71]设计了一段15 分钟的教学材料, 通过教师智能体Ms. Tan 和学生智能体Amy 对话的形式, 来传递教学内容。在情绪组中,教师和学生智能体的情绪均通过面部表情和文本表达;而在无情绪组中,教育智能体的表情均处于中性, 并且仅使用不具有情绪的陈述性语言进行交流。 Guo[72]基于ISP 模型,使用鬼魂形态的教育智能体, 在图书馆场景中扮演管理员的角色, 以游戏化的方式帮助学习者熟悉信息查询的方法。管理员智能体的情绪,通过文本和表情两种通道表达。 Liew[73]探究了带有微笑表情与没有表情的教育智能体在编程教学中的影响, 发现教育智能体的微笑有可能被学习者理解为假笑, 从而对学习者的情绪产生负面影响。Kim[74]为了帮助学生缓解在数学学习中产生的焦虑情绪, 利用教育智能体提供焦虑缓解信息,结果发现,焦虑缓解信息仅对初始焦虑程度较高的学生有一定的作用, 对学习表现没有显著影响。Buttussi[75]在飞机逃生步骤的教学视频中,设计了幽默、恐惧、幽默+恐惧与无表情四种情绪的教育智能体,实验结果发现,4 组实验者在知识迁移测试中均未产生显著差异。

仅在1 项研究中,教育智能体的动机/情绪调剂功能对学习表现产生了显著抑制作用[76]。 10 项研究中有4项探讨了教育智能体对学习动机的影响,且4 项研究的结果均显示, 动机/情绪调节功能可以提升学习动机[77-80]。 最后,仅有1 项研究探讨了学习者的认知负荷因素,发现情绪/动机调节功能对认知负荷没有显著的影响[81]。

2.展示/模拟功能

针对教育智能体展示/模拟功能的6 项研究,均探讨了该功能对学习表现的影响, 并且也取得了基本一致的结果,即展示/模拟功能可以给学习表现带来促进作用。在这6 项研究中,有4 项讨论了教育智能体手势的作用; 有1 项研究了教育智能体注视的作用; 另外1 项则探讨了教育智能体的模拟功能。Johnson[82]在初中电路分析课程中,比较了有无视线指引的教育智能体对学习表现与认知负荷的影响差异, 发现有视线指引组的学习表现显著高于无视线指引组; 而无视线指引组学生的认知负荷显著高于有视线指引组。 Cook[83]设计了一组对照实验,控制教育智能体的眼睛、头部、嘴唇等部位的动作,只关注手势对学习表现的影响, 结果仍然是有手势组学生取得了更好的学习表现。 Davis[84]将教育智能体的手势归纳为四类,分别是指示手势、节奏手势、图像手势和隐喻手势,并且比较了在完整手势、指示手势和无手势这三种情况下, 教育智能体对学习表现的影响。 实验结果发现,相较于完整手势和无手势,指示手势对学习者的知识迁移有显著促进作用。 此外,该研究还发现, 完整手势组无论是在知识保留还是在知识迁移的测试上,成绩都是最低的。 Davis[85]研究了伴随文本的手势数量对学习表现的影响,发现每100字表现19.1 次表征手势和5.1 次非表征手势的增强组,比普通手势组、对话手势组和无手势组,取得了更好的学习表现。

3.指导/脚手架功能

有3 项研究关注教育智能体的指导/脚手架功能。 Lin[86]的研究比较教育智能体提供简单或详细的言语反馈,对学习表现和学习动机的影响。学习者回答问题后,简单组只会反馈正确或者错误,而详细组会根据学习者的答案提供详尽的解释说明。 实验结果显示,详细组的学习表现显著高于简单组,两组间学习动机没有显著差异。 Van Der Meij[87]所设计的认知教育智能体期望通过反馈文本, 刺激学习者参与到预测性的推理和基于原则的解释活动中。然而,实验结果显示,处于认知组的学习者,学习表现显著低于不含认知教育智能体的学习者。 Park[88]的研究发现,教育智能体对学习内容进行额外解释,对召回测试结果有显著的促进作用, 且无论叙述是语音还是文本,均对学习动机有显著的促进作用。 此外,语音叙述组的认知负荷显著低于文本和无叙述组。

(二)教育智能体应用中的设计因素

教育智能体的设计是其应用过程中最复杂的因素之一,不同研究中的教育智能体,从外在形象(性别、年龄、衣着等)到内在性格(话语风格、情绪等)都存在很大差异,而这些差异可能会对学习产生影响。因此,Domagk[89]提出了教育智能体设计的三个维度,分别是全局层设计、中间层设计和细节层设计,以此来系统研究设计因素对认知学习的作用。

在筛选的文献中,有4 项关注中间层设计,有5项关注细节层设计, 其中1 项研究既讨论了中间层也讨论了细节层的设计, 本研究将其归为中间层设计并对具进行了概述。

1.中间层设计

中间层的4 项研究内容各异,为此,Carlotto[90]设计了4 组对照实验, 研究教育智能体的具身程度(Embodiment)对学习表现的影响,结果发现,完全具身组的学习表现显著高于无教育智能体的控制组。不过,该研究中的另一个结果显示,仅有声音没有具身的实验组学习表现,也显著高于控制组,且与完全具身组没有显著差异。 Craig[91]重新对教育智能体的语音效应进行了研究,对比经典、现代语音合成引擎以及真人录音对学习表现和认知负荷的影响。 结果发现, 现代组的学习者在迁移测试中显著高于经典组和真人录音组, 同时也发现各组在认知负荷上没有显著差异。 Tärning[92]关注教育智能体的自我效能感对学习的影响, 发现当教育智能体的自我效能感较低时,学习者表现显著更好,这一效应在自我效能感较低的学习者中尤其显著。 Beege[93]将教育智能体的外形年龄和话语风格的年龄作为两个自变量,研究了外形与话语风格年龄的匹配情况对学习的影响。研究结果发现,外形与话语风格年龄有显著的交互作用,且它们相匹配时对迁移成绩有显著的促进。不过,两个自变量各自对学习动机或者认知负荷,均没有显著作用。

2.细节层设计

细节层的4 项研究主要以教育智能体的性别和年龄作为自变量进行了实验。 Liew[94]的研究未发现教育智能体的年龄或者性别,对学习表现有显著影响,但是发现学习者在受教育智能体吸引程度较高时,较受吸引程度较低的学生取得了显著更好的成绩。 Shiban[95]虽然没有发现教育智能体的性别对学习表现有显著影响, 但发现当教育智能体为女性时,学习者的动机显著更高一些。 Kim[96]的研究,将学习者按种族分为白人学生和少数种族学生,实验结果发现,教育智能体的年龄和学习者种族有交互作用,白人学生在年轻教育智能体组取得了更好的学习表现,而少数种族学生在年长教育智能体组取得了更好的学习表现。 在Krämer[97]的研究中,没有发现教育智能体的性别,对学习表现或学习动机有显著作用。

(三)教育智能体应用中的学习者因素

作为学习过程的主体, 学习者的偏好和类型对教学方法、教学材料的选择有很大的影响。相关研究提出,学习者的情感因素、动机因素、意愿因素、认知因素和统计人口信息因素, 都有可能对学习表现产生显著影响[98-100]。 因此,本研究基于以上几个因素,探讨教育智能体面向不同学习者的应用效果。

1.年龄与性别等因素

在面向学习者因素的8 项研究中, 有4 项研究考虑了学习者的性别对学习表现的影响, 实验结果均显示,性别因素对学习表现没有显著的影响[101-104]。其中,3 项研究探讨了学习者的种族因素,并都是将白人和少数人种学生进行比较,只有Kim[105]发现种族和教育智能体的年龄有交互作用。

2.意愿因素

有3 项研究比较了学习者对教育智能体的选择权对学习的影响。 Kim[106]未发现任何显著的差异。Dincer[107]发现,有自主选择权小组的Excel 素养测试结果,显著高于无自主选择权的小组;Dincer[108]的另一项研究却未发现两组在Excel 素养测试中有显著的差异,但是固定组的学习动机显著高于自主选择组, 此外两组在认知负荷上也没有出现显著差异。与其它研究不同,Tärning[109]关注了学生自我效能感的影响, 发现低自我效能感学习者在面对低自我效能感的教育智能体时,才能取得更好的学习表现。

3.情感因素

Kim[110]的研究将学习者按先前的焦虑程度分为了两组, 但并未发现学习者的焦虑程度对学习表现有任何主效应。

(四)教育智能体应用中的学习环境因素

学习环境是学习发生的载体, 对学习有着不可小觑的影响。本研究在PACU 模型原本的基础上,将学习环境的影响因素归纳为学习环境类型、 学习内容和教学方法。

在满足条件的29 项研究中,没有对学习环境进行单独讨论。 不过,本研究发现,就学习环境的类型而言, 所筛选的研究均将教育智能体应用于基于计算机的多媒体学习中。 就学习内容而言,23 项研究的学习内容都是信息技术、 物理、 生物等理工类学科,6 项研究探讨了语言、常识等非理工类学科的情形; 就教学方法而言, 当前出现的教学方法包括讲授、提示、模拟等,但没有研究以此进行对比实验。

五、分析与讨论

在过去的数十年中, 教育智能体逐渐步入人们的视野, 越来越多研究人员开始探索利用教育智能体来促进学习的可能性, 并且发现智能体的部分优势与劣势。然而,因为教育智能体本身及其应用场景的复杂性,教育智能体对认知学习的作用,受到许多因素影响。 如,Heidig 和Clarebout 于2011年基于教育智能体的应用情形, 系统地对2000-2010年间的研究进行了综述,发现教育智能体的大部分特征,以及应用过程中的大部分变量, 都没有得到充分的研究。 为了探究教育智能体的应用研究在过去近十年内发生的变化,同时为未来的研究提供一定的参考,本研究对教育智能体近十年研究进行了综述, 并试图回答以下四个问题:

(一)教育智能体承担不同的功能,会对学习表现、学习动机或认知负荷产生什么影响?

在动机/情绪调节功能的研究中, 仅有3 项产生显著促进作用,6 项没有显著作用,1 项产生显著抑制作用。 不过,通过深入的对比分析发现,在产生积极效果的3 项研究中, 教育智能体都能够识别学习者的认知或情绪状态, 并智能地通过亲善行为、表情、手势等做出适当反馈,调节学习者的状态。 反观另外7 项研究,教育智能体的情绪表现都是预设的、统一的, 导致在学习者不需要情绪调节的时候增加额外认知负荷的可能性, 从而抵消教育智能体的动机/情绪调节所带来的积极作用。此外,4 项将学习动机作为因变量的研究均发现,情绪/动机调节功能对学习动机有显著积极的作用, 说明可以通过基于教育智能体的情感交互设计来提升学习动机[111]。 本研究的发现与Moreno[112]提出的多媒体学习认知情感模型中的情感中介假设基本一致, 即动机和情绪因素, 可以通过提升或降低认知参与度来调节学习表现。不过,实现该假设的前提是教育智能体可以监测学习者的状态,在适当的时候给予情绪、动机干预,避免施加额外的认知负荷。因此,在未来的研究中应重点关注如何精准识别学习者的情绪状态, 并通过数据挖掘、情感计算等方法得出合适的情绪反馈。

在展示/模拟功能中,4 项针对手势指引研究的结果一致显示, 教育智能体通过手势引导学习者注意力,可以帮助学习者将有限的认知资源分配到核心内容上,降低学习过程中的认知负荷,提升学习表现。值得注意的是,教学过程中不同类型的手势有着不同的作用与意义,其中起主要作用的是指示性手势。 如果赋予教育智能体过多与指示无关的手势,也可能会给学习者施加额外的认知负荷,造成消极的结果[113]。

对于指导/脚手架功能,3 项研究未能取得一致的结果,其原因可能与教育智能体的分析、反馈的智能性相关。未来研究应进一步深入探索,如何通过学习者的言语输入,识别其当前的认知水平,并提供合适的认知支持。

(二)教育智能体不同呈现形式的设计,会对学习表现、学习动机或认知负荷产生什么影响?

对全局层的设计, 相关研究主要考虑教育智能体的形象类型,是模仿人类、动物或者是其它物体。虽然有研究赋予教育智能体鬼魂、 血细胞这些非常规的形象,但都是基于特定的场景。近十年几乎没有研究将教育智能体的形象作为自变量进行对比研究。受年龄层、性别、性格等因素的影响,不同学习者可能会偏好不同的教师形象, 未来可以尝试以教育智能体的形象为自变量进行研究。

中间层设计的各项研究关注点不尽相同, 没有出现一致的结果。 不过,一个值得关注的转变,是开始有研究对教育智能体的内在进行设计、实验,如自我效能感和话语风格。这一转变产生的原因,主要可归结为理论的呼吁与技术的支撑。 未来研究应该以此为基础,进一步探索教育智能体内在的认知引擎、情感引擎对学习的驱动力。

当前细节层设计研究的重点仍然是教育智能体的性别、年龄因素等。 Kim[114]发现了教育智能体与学习者种族之间的交互作用。 这一结果也给未来的研究带来一定的启示, 从研究设计角度除了关注因变量的主效应外,可以复现过往研究,深入探索不同因变量之间的调节、中介作用,细化研究结论,加深对作用机制的探索。

(三)面对不同类型的学习者,教育智能体会对学习表现、学习动机或认知负荷产生什么影响?

对面向学习者因素的研究,相关研究主要考虑了学习者的性别、种族及其意愿对学习的影响。 4 项研究的结果显示:学习者为男性或者女性,对学习表现、学习动机都没有显著的影响。而3 项针对学习者种族的研究,除了1 项研究发现种族和教育智能体的性别的交互作用外,也没有发现任何显著效应。 3 项研究比较了学习者有无对教育智能体的选择权的影响,只有1 项研究的1 项测试中发现了显著的差异。

学习者可以按照认知、情感、动机等因素分为不同类型,当前研究仍然是以性别、年龄等为重点。这与教育智能体研究的发展有一定的关系,Shneider[115]提出一个研究领域的发展可划分为四个阶段,概念形成阶段、研究工具设计阶段、扩散阶段和衰减阶段。 当前教育智能体的研究仍然着重于对研究工具的设计,也就是教育智能体的设计层面,而外部因素的研究尚处于浅尝辄止的时期。 随着研究进一步的推进,未来应该逐步聚焦到教育智能体应用的外部因素。

(四)在不同的学习环境中,教育智能体会对学习表现、学习动机或认知负荷产生什么影响?

学习环境属于教育智能体应用的另一项外部因素,它也是学习过程开展的框架和基础。 当前学习环境对学习表现、学习动机或者认知负荷的作用尚不明确。 当教育智能体的智能程度接近甚至在某些方面超过人类时,如何通过改进学习环境来提升学习表现、学习动机,降低认知负荷,将成为未来研究的重点。

六、结语

教育智能体因其特有的社会交互性, 能够在学习过程中为学习者提供认知、 情感等层面的支持与干预。依托于信息技术的迅速发展,教育智能体得以呈现更加真实、智能的行为。 我们首先对2011年后发表的文献进行检索与筛选; 接着引入PACU 模型将满足条件的文献依照研究内容分为功能、设计、学习者和学习环境四类;最后系统地分析、论述了教育智能体的作用机制。综述结果表明:近十年的研究主要关注教育智能体的功能与设计,同十年前相比,关注教育智能体在教学中所承担的角色与功能的文献数量呈上升趋势。 研究教育智能体应用中的学习者和学习环境因素的文献,相对来说数量较少。学习者的认知、情感、动机因素,以及学习内容、教学设计等因素没有得到足够的关注。

下一阶段的研究,从技术支撑角度来看,应进一步提升教育智能体的“智能性”,深化基于人工智能的情感计算、自然语言处理等技术的集成,利用教育智能体为学习者提供个性化的认知、情感支持;从研究设计角度来看,可以复现已有的研究,重点关注各个影响因素间的中介、调节作用,进一步细化研究结果;从研究发展角度来看,随着教育智能体的设计研究逐步成熟,研究重心应开始逐步迁移,探讨如何通过外部因素的优化,进一步提升教育智能体的应用效果。