建构核心概念,发展高阶思维

——“体积与容积”教学片段与思考

◇董文彬

课前慎思:

“体积与容积” 是北师大版教材五年级下册第五单元“长方体(二)”第一课时,是在学生认识了长方体、正方体的特征及其表面积计算的基础上展开教学的。

体积和容积是比较抽象的数学概念,通过前测了解到, 学生认识体积含义的障碍有两个:一是感受什么是“空间”,这比体积本身更难理解;二是表面积(或占地面积)和质量对体积含义认识的干扰。有近20%的学生明确表示“体积就是表面积(或占地面积)”。同时,有34.1%的学生认为“质量大的物体体积就大”。由此不难发现表面积和质量是干扰学生建立体积概念最重要的两个因素,教学中不能回避,需层层剥茧。

此外,体积和容积这两个概念有很多相似之处,容易混淆,也是学生理解上的困难之处。

基于此,我设计了如下学习目标:1.结合实际情境与实验活动,建立体积、容积概念的表象,理解体积、容积的意义;2.在观察、实验、思辨、交流中,积累测量实物体积大小的活动经验,渗透转化思想,体会体积与容积的区别和联系,发展高阶思维与空间观念;3.在解决问题的活动中培养合作精神,使学生喜欢思考,喜爱数学。

教学片段一:实验操作,比较物体所占空间的大小

出示图1:土豆和红薯相比,谁占的空间大?

图1

(学生用“排水法”比较)

师:还有谁也想到了这样的方法?

(学生举手示意)

师:还有不同的方法吗?

生:分别称一下土豆和红薯的质量,哪个重,哪个体积就大。

生:我觉得这种方法不可行,因为土豆和红薯的密度可能不同,所以我觉得单凭称质量看谁轻谁重来比较不行。

生:我也认为不行,如乒乓球和玻璃珠,玻璃珠比乒乓球重,可是乒乓球占的空间却比玻璃珠大。

师:大家快拿起乒乓球和玻璃珠用手掂一掂,感受一下,是这样吗?

(学生掂球后,表示同意)

师:还有没有其他方法?

生1:先用塑料薄膜把土豆和红薯沿着外表面分别包裹起来,然后把塑料薄膜取下来,哪个塑料薄膜的面积大,哪个所占的空间就大。

师:又一种新的想法!大家觉得这种方法怎么样?

生:我认为可行,他是在比土豆和红薯的表面积谁大,物体所占的空间就是它的表面积。

生:我不同意,物体的表面积是指它外表面的大小,是一层,是一个面,而物体所占的空间是一个立体的,是一个整体,它们不一样。

(部分学生有疑惑)

师:我这里有个橘子,你能借助它解释一下吗?

生:大家看这个橘子,它的表面积应该是它外面这层果皮的大小,那你能说这个橘子所占的空间就是这层果皮的大小吗?它里面的果肉也占空间了呀?

(学生有点儿迟疑地点头)

生:物体所占的空间和它的表面积不是一回事。

师:那我们回过头来再看,生1 的这个方案能不能比较出土豆和红薯谁占的空间大?

生:我也认为不可行,因为土豆和红薯的形状不同,不能确定。

生:我也觉得不行,因为它们的表面凹凸不平有沟壑,用塑料薄膜包裹后再测面积,会有误差。

师:如果没有误差,这种方法就可行了吗?

生:不行,因为刚才已经说了,物体所占的空间和它的表面积是两回事。

生:我有个疑惑,乒乓球的表面积明显比玻璃珠大,乒乓球所占的空间也比玻璃珠大呀。

师:有时通过比较物体表面积大小来确定谁占的空间大是可以的,比如乒乓球、玻璃珠这样的球体,像两个正方体,谁的表面积大,谁占的空间相应就大些。 但对于土豆和红薯这样形状不同、不规则的物体,选择比较表面积的方法就不太合适。

师:刚才大家想出了这么多方法,现在我们请之前谈到用“排水法”的同学到前面给大家现场演示,看看到底谁占的空间大。

(两个学生到前面演示)

师:在实验的整个过程中,请描述一下你看到了什么。

生:开始两个杯子里都装有400ml 水,把土豆和红薯分别放入后, 装有土豆的杯子水面升高到500ml 多一点, 装有红薯的杯子水面上升到差一点不到500ml。

生:这说明土豆占的空间比红薯大。

师:当把土豆和红薯放入水中时水面为什么上升了?

生:因为土豆和红薯放入后占了杯子中水的空间,水被挤压上来,所以水面上升了。

【分析与思考】对于土豆和红薯这样两个通过目测无法分辨出谁占的空间大的物体, 启发学生思考设计不同的实验方案, 在对实验方案是否可行的质疑交流中, 发展学生的问题解决能力。同时,对表面积、质量这两个最重要的干扰因素进行层层剥茧、深入认识。最后通过现场演示“排水法”实验进一步感知:物体都占有一定的空间,所占空间有大有小,所占空间的大小可以确定。

教学片段二:认识容积,建立容积概念

1.自然生长,认识容器。

教师出示图2:一团橡皮泥,第一次把它捏成球,第二次把它捏成圆柱。捏成的两个物体哪一个体积大?

图2

生1:一样大,因为不管捏成什么形状,都是同一块橡皮泥,所占空间是不变的。

生:(齐)同意。

生2:我有不同意见,我认为如果捏成的物体是实心的体积就一样大, 但如果捏成空心的,体积就变大了。(该生现场演示把橡皮泥捏成空心球的形状)比如捏成这样,它的体积就变大了,因为此时它的体积既包括外面材料壁所占的空间,也包括里面空心部分空气所占的空间。

生3:如果捏成空心的物体,它的体积变大了,但橡皮泥的体积没有变化。

师:我们一起来看这个用橡皮泥捏成的空心球,它还有一项重要功能,就是装东西。像这样,它还可以容纳其他物体的物体, 你还能不能找出几个来?

(生答略)

师:像箱子、水桶、杯子、气罐等还能够容纳其他物体的物体,我们称为容器。

【分析与思考】认识容积首先要明晰什么是容器。通过“捏橡皮泥”的活动,进一步认识物体体积的大小与物体形状(实心)无关,但如果捏成空心的,就多了内部空间,体积就会变大,让学生在认知冲突中自然生长,并引出容器的概念。

2.实验求证,比较中感知容积意义。

教师出示两个杯子(如图3):

图3

师:这两个杯子都是容器,能否确定两个杯子中哪一个装的水多呢?

生1:左边的杯子高些,但没有右边的粗,所以无法确定。

师:请你设计一个实验解决这个问题,自己先思考,再小组交流。

生1:先将右边杯子倒满水,再把这杯水倒入左边的杯子……

生2:我有不同想法,准备两大瓶同样多的水,分别将两个杯子倒满,然后看剩下的水,哪个瓶子中剩下的水少,对应的那个杯子装的水就多。

(请生1 到前面现场演示实验、验证)

师:你们看到了什么?说明了什么?

生:把右边的杯子装满水,全部倒入左边的杯子后,左边的杯子溢出来了,说明右边的杯子装的水多。

师:通过刚才的实验,我们知道了右边的杯子装的水要相对多一些。容器不仅能容纳物体,而且所能容纳的物体还有多有少。像这样,杯子正好装满水时,这里面水的体积就是这个杯子的容积。

教学片段三:延伸理解,感悟体积和容积之间的关系

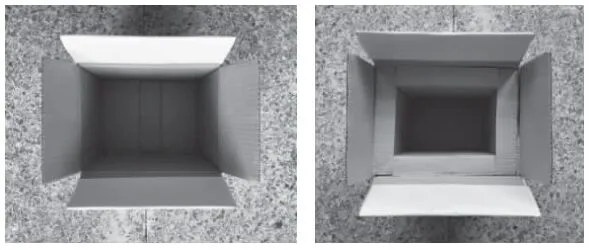

教师出示两个大小相同的纸箱(如图4):

图4

师:这是两个大小相同的纸箱,谁的体积大?

生:(齐)一样大。

师:它们的容积是否也相同?

生:它们的体积相同,容积也一样。

生:如果两个纸箱里面的构造一样,它们的容积就相同,如果构造不一样,容积就可能不同。

教师打开两个纸箱,呈现箱子内部的不同构造(如图 5):

图5

师:有什么想说的?

生:容器容积的大小不能只看外表。

生:体积相同的两个容器容积不一定相同。

师:一个纸箱,如果它的外壁不断加厚,与之前相比体积和容积有什么变化?

生:体积不断变大,容积不变。

生:外壁不断加厚,箱子外部所占的空间变大,体积就变大了,里面的构造没变,所以容积就没变。

师:如果纸箱的内壁不断加厚,与之前相比体积和容积有什么变化?

生:容积不断变小,体积不变。

师:我们接着想象,如果纸箱的内壁不断变薄,它的容积怎么变化?

生:不断变大。

师:当内壁无限地变薄下去,壁厚无限接近于0 时,它的容积会怎样?

生:它的容积就会无限接近于体积。

师:看来,一个物体的体积和容积之间还存在着一定的关系,你怎么理解它们之间的关系?

生:物体肯定有体积,但不一定有容积。只有当它是一个容器能装东西的时候,它才有容积。

生:容器的体积一般是包括它的容积的,体积和容积之间差了一层壁的厚度。

生:当壁的厚度忽略不计的时候,容器的容积就等于它的体积了。

【分析与思考】本环节重在明晰两种情况:一是同体积的物体容积未必相同,二是一般情况下同一个物体(容器)的体积大于其容积。特别是在充满挑战的渐变式的问题情境中,学生想象体积和容积随着壁厚发生的变化, 慢慢感悟极限思想,逐渐想象到“零厚度”,此时容积即等于体积,让核心概念的建构与理解走向深刻。