不同病理类型小儿阑尾炎彩色多普勒超声检查诊断分析

王月红

小儿阑尾炎是在儿童群体中发生的急腹症之一,较成人发病率低,但病情更为严重,小儿阑尾炎症状不典型,较成人不易分辨,较小的儿童无法用语言表达腹痛的部位及性质,检查过程中患儿配合不佳,哭闹抗拒,也往往给诊断带来一定的困难,以致小儿阑尾炎难以保证及时迅速得到有效治疗,阑尾穿孔及腹膜炎发生率较高,后果较为严重[1]。小儿阑尾炎的主要发病原因与细菌感染、神经反射、阑尾腔内梗阻关系较为密切,根据阑尾组织黏膜病变程度可分为4种类型。但患儿全身症状较明显,且压痛部位不具有一致性,给诊断和分型带来困难[2]。本研究选择彩色多普勒超声检查诊断阑尾炎病理类型,观察其临床准确率,现报道如下。

1 材料与方法

1.1 一般资料选择2017年8月~2018年8月于我院就诊的小儿急性阑尾炎患儿136例,男71例,女65例,年龄 3~12岁,平均(8.24±1.43)岁,患儿均有腹痛、WBC计数或中性粒细胞比率升高,部分患儿出现发热、呕吐等,自患儿腹痛至来我院就诊平均时间(63.81±12.58)h,自患儿接受超声检查至手术平均时间(5.62±1.84)h。所有患儿均无严重心肺肾疾病及精神疾病,患儿家属均签署知情同意书。

1.2 方法患儿采取仰卧位,询问其病史,接受腹部检查,使用彩色多普勒超声诊断仪(Philips IU22)进行探查,选择频率3~9MHz的小凸阵探头或5~10MHz的线阵探头,探头定位于麦氏点,首先找到回盲部及升结肠,探头随之至盲肠末端扇形旋转,观察阑尾图像,如患儿肠内气体较多,需加压探查,如右下腹未寻找到阑尾,需将探头转移至盆腔或右中上腹寻找异位阑尾。找到阑尾后,观察并记录阑尾的外径大小、管壁厚度、管腔透声、有无粪石梗阻、阑尾周围情况及腹腔积液情况等。

2 结果

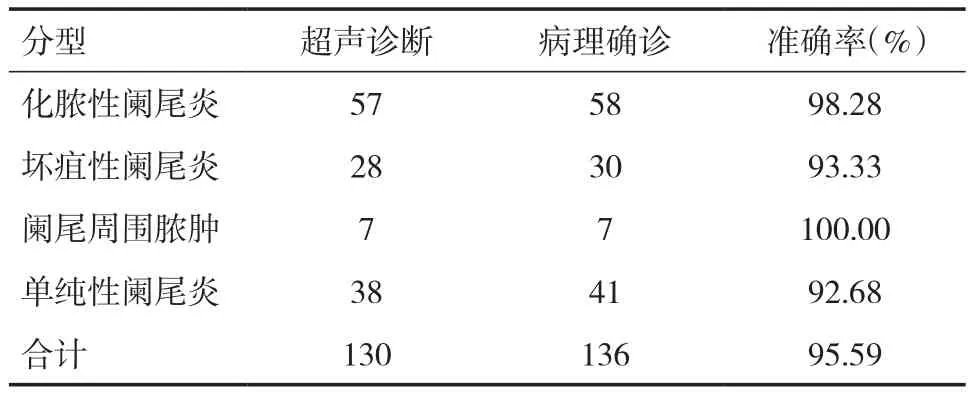

2.1 超声检查准确率分析136例患儿首次经彩色多普勒超声检查诊断确诊130例,诊断准确率为95.59%,其中超声诊断为化脓性阑尾炎57例,诊断准确率98.28%;超声诊断为坏疽性阑尾炎28例,诊断准确率为93.33%;超声诊断为阑尾周围脓肿7例,诊断准确率为100.00%;超声诊断为单纯性阑尾炎38例,诊断准确率为92.68%,见表1。

表1 超声检查诊断准确率分析

2.2 小儿阑尾炎不同病理类型超声特点

2.2.1 化脓性阑尾炎 阑尾周围组织及阑尾壁有丰富血流信号。阑尾肿大较为明显,形态僵硬,外径为8~15mm,横切面呈“靶环”征,阑尾壁纵切呈“双边”征,壁厚为2~5mm,管腔内透声差,粪石梗阻较常见。阑尾周围网膜增厚,淋巴结肿大。

2.2.2 坏疽性阑尾炎 阑尾周围组织可见丰富血流信号。阑尾肿胀较为显著,阑尾形态多样,不规则,阑尾壁层次较乱,横切面呈C型,纵切面为断续管状,阑尾腔内回声较杂乱,于盆腔、阑尾周围组织及肠间隙均可见积液,且不规则。

2.2.3 阑尾周围脓肿 脓肿周围及间隔可见丰富血流信号。阑尾周边形成混合性或液性包块,边界欠清晰,结构较紊乱,其内透声差,有时可见强回声粪石,阑尾管腔变瘪,张力减小,不易显示。

2.2.4 单纯性阑尾炎 阑尾壁内可见稀疏血流信号。阑尾肿大较轻,有时仅盲端局限性增大,外形轮廓较清晰,外直径为6~8mm,横切面呈“同心圆”状,壁厚为1~2mm,管壁可见清晰层次,管腔内可见少许积液,加压无形态改变。阑尾周边网膜无明显改变或轻度水肿。

3 讨论

小儿阑尾炎是较为严重的急腹症之一,患儿年龄较小,免疫力多较差,体温调节能力有限,发热、寒战为小儿阑尾炎的常见症状,儿童盲肠较成人位置偏高,压痛点多位于麦氏点上方,但临床多见转移性腹痛,由于阑尾出现炎症导致患儿肠道功能紊乱,患儿还可出现腹胀、呕吐、腹泻等症状[3]。小儿阑尾壁较成人薄,且周围淋巴组织包绕较多,肌组织较匮乏,阑尾炎发病后淋巴组织水肿较为严重,阑尾腔内受压,血液循环受阻,极易造成穿孔[4],从而引发弥漫性腹膜炎、黏连性肠梗阻,恢复慢、疗效差,对患儿危害极大。因此早期正确的诊断、确定其病理分型,既能为外科选择治疗方法提供重要依据,又能极大地减少术后并发症的发生。

小儿阑尾炎的临床诊断主要为实验室检查和影像学检查,检查患儿尿、便、血常规,影像学以B超检查为主,如阑尾出现炎症,则阑尾壁变厚、直径增大,浆膜层和黏膜层回声均有变化,高频超声对阑尾病变的观察较为清晰[5]。彩色多普勒超声检查在B超的基础上增加了血流动力学的观察,为病灶的诊断提供了更多的依据。

本研究选择彩色多普勒超声检查小儿阑尾炎并进行病理分型,分型诊断准确率分别为化脓性阑尾炎98.28%,坏疽性阑尾炎93.33%,阑尾周围脓肿100.00%,单纯性阑尾炎92.68%。

综上所述,彩色多普勒超声检查对小儿阑尾炎的病理分型有较高的准确性,临床应用价值较高。