理想的秩序

——弘仁《雨余柳色图》的传承与出新

徐李葳

(1.福建师范大学 美术学院,福建 福州 350108;2.福建师范大学福清分校 继续教育学院,福建 福清 350300)

明清易祚之际,外族入侵,对于刚想展露身手,一展抱负的年轻文人士子无疑是一次巨大的打击。传统读书人寒窗苦读数十年,学而优则仕的进阶之路,倏忽之间,国破家亡、山河易主,曾经美好的理想化为乌有。儒家的传统思想深深地束缚着这些知识分子,家仇、国恨,让他们痛苦不堪,然而历史已成必然,内心纵有万千遗恨,生活还得继续。一夜之间,这些还跃跃欲试,踌躇满志的有为青年一下子变成前朝遗民。苦心构筑的人生观与道德理想必须重新定位。出仕新朝与家仇国恨交织在一起,归隐山林与学优则仕徘徊纠缠,无论何种选择内心都很艰难。于是乎,他们或以死殉国,保全了一个士人可贵的操守;或遁世归隐,过着渔樵生活,以旁观冷眼表示与新朝的不合作态度;或出家为僧,在晨钟暮鼓中慢慢释怀内心的痛恨;或出仕新朝,治国安邦,施展个人杰出的政治抱负。

观察这一时期的绘画创作,会发现一种前所未有的活力和新意,拟古不再是画坛主流,因袭古人的经典笔墨、图式、技法无以表现当下艺术的生命力,直抒胸臆的创作才能表达内心丰富的情感。“文章憎命达”在这些失意落魄的文人士子身上再次印证,长期读圣贤书积累下来的深厚文学才华、艺术修养及郁结于胸中的不平愤恨之气,一一展露于笔端,一扫明末画坛拟古保守之风气。清初画家石涛振臂高呼“搜尽奇峰打草稿”,更像是这一时代艺术创作思想的风向标,大多数革新派画家重新审视“外师造化,中得心源”这句自古以来的创作信仰,宋元那些伟大经典、风格迥异的山水画使这时期的革新派画家深刻认识到自然才是艺术创作的源泉。他们在自然山水中慢慢释怀胸中郁垒,山林泉石、岚光霁烟滋养着他们的心境;岩棲谷隐、磊落奇特之境蟠于胸中;岑峦叠嶂、云烟风雨累累从笔端写出,展现了带有个人主义的独特画风,从而使清初画坛呈现了面貌丰富的气象。

一、不屈的抗争

明万历三十八年庚戌(1610年)弘仁出生于歙县篁南村,本姓江,名韬,字六奇(后易名舫,字鸥盟),出家后法号弘仁,自号渐江学人,渐江僧,又号无智、梅花古衲。“渐江之水绕村而过,渐江源出休宁,入歙之九龙山下相公湖,一名黄墩湖,折流汇合练江而成新安江”[1],中年后因以之为号,又常于画上钤一印,印文曰“家在黄山白岳之间”,皆自豪于“新安大好山水”之故。《徽州府志》中记载公元1644年,既明崇祯十七年甲申,清兵占领了北平。1645年明唐王朱聿键即帝位于福州。清兵进逼徽州,渐江参加当时由歙人金声、江天一率领的义军奋起反抗,9月清军攻入歙县,金声、江天一被执,10月被斩于南京通济门外。破城之后,渐江与好友程守等人哭别于九龙山下相公潭,从杭州转道福建,在武夷山天游峰避难一年有余。大约1年后,渐江在武夷山落发为僧,皈依了古航道舟禅师,开始用法名弘仁,号渐江。数年后,弘仁返回故里,住歙县西郊披云峰下的太平兴国寺等地,其中以住五明寺的澄观轩为最久。

二、“南北宗”论的影响

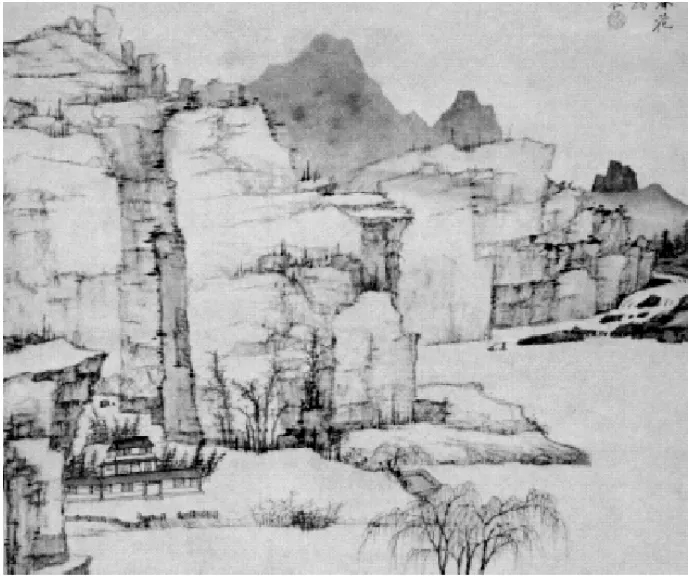

晚明画坛受董其昌的“南北宗论”影响甚大,他在《画禅室随笔》中论到:“禅家有南北二宗,唐时始分。画之南北二宗,亦唐时分也;但其人非南北耳。北宗则李思训父子着色山水,流传而为宋之赵干、赵伯驹、伯骕,以至马(远)、夏(圭)辈。南宗则王摩诘(维)始用渲淡,一变钩斫之法。其传为张璪、荆(浩)、关(仝)、董(源)、巨(然)、郭忠恕(熙)、米家父子(米芾和米友仁),以至元之四大家(黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇)。亦如六祖之后,有马驹(马祖道一)、云门、临济儿孙之盛,而北宗微矣。”[2]他把佛家禅宗所分北宗“渐修”与南宗“顿悟”的修行悟道方式用来划分中国山水画风格流派传承的绪脉。董其昌的南北宗论在他以后三百年间产生了深远影响,大凡文人士大夫更加推崇平淡天真的南宗画风。这一思想可追溯到北宋文人圈中心人物苏轼,苏轼作为北宋时期文坛领袖,在他身边聚集着一批当时精英文人士大夫,他们或诗歌唱和以遣怀,或寓兴于丹青翰墨之间。他在一首论画诗里写道“诗画本一律,天工与清新”,提倡绘画艺术的天然性。在他们的倡导和实践下,使得北宋时期文人画慢慢形成一股强大的影响力,与职业画师的画风形成明显对比。自此以后文人绘画走上了中国绘画创作的主流,形成以推崇平淡天真作为艺术创作风格的思想倾向。研究欣赏弘仁《雨余柳色图》,如图1。其画面所营造出的气息纯净,空山无人、横水无波、江渚遥岑、村舍掩映,一切都在简逸、静穆、清新的意境中,呈现出一幅雨后柳新、山凝湖静的暮春景色。弘仁在画上自识“雨余復雨鹃声急,能不于斯感暮春。花事既零吟莫倦,松风还可慰宵晨。为闲止社兄写意于丰溪书舍,丙申三月渐江仁”。并钤“弘仁”朱文圆印。由题画诗来解读弘仁的内心世界,画家在这暮春时节,杜鹃啼鸣、时断还续的微风细雨中,回首过往人事,都已如花儿般零落飘散,不禁感慨时光易老、春色匆匆,不如趁此与好友吟咏唱和,在诗歌中留住春日,于松风晨曦中释怀内心的伤感。这样的心境下,弘仁寄意丹青,援笔画出了《雨余柳色图》,是对苏轼倡导文人画要具备“诗中有画,画中有诗”的深情演绎。此时的他时年四十七岁,心境已转趋平,画中蕴含了一种安详解脱的境界。

图1 弘仁 雨余柳色图Fig.1 Hong Ren The Painting of Willows After Rain

三、师承与出新

从《雨余柳色图》所表现出冷逸、刚俊、清幽、景奇意远,幽深而绵邈的绘画风格来分析,弘仁对于倪瓒绘画中所营造出清逸、简远意境的师法与出新。翻阅弘仁流传下来的诗句,从中可以明显感受他对倪瓒的推崇和喜爱。如他在一首诗中写道:“疏树寒山淡远姿,明知自不合时宜。迂翁笔墨予家宝,岁岁焚香供作师。”倪瓒幽寂旷逸的画品与新安画风清幽冷峻的山林之气情投意合,而其孤高的人品更是为洁身自好的新安布衣画家所认同。弘仁另一首诗《画偈》云:“倪迂中岁具奇情,散产之余画始成;我已无家宜困学,悠悠难免负平生”。正是这种心摹手追的孜孜以求,使得弘仁对倪瓒幽寂旷逸的画风有了最直接的传承和领悟。

解析弘仁《雨余柳色图》,图中山水相依,峰峦俊逸,水渚错落,林木萧疏而江水浩渺。近处以坡石为主,几株垂柳清幽刚逸地生长在简远古淡的浮渚中。再看倪瓒《容膝斋图》(见图2),他在处理画面时,善于提炼简淡的造型元素将山水从近景推移到远景,在前景坡石上安排几株树丛,这是属于倪瓒的“万用树法”。并且画地顾盼生姿,树木枝桠舒展的向水平方向和斜上方生长出来,如此可以让观者视线从近景轻松的越过水面,跳到互为呼应的对岸远景,让原本隔断的近景与远景而显得气息贯通,同时赋予树丛律动性向上生长的造型,而使得画面如似乐曲般层层推移递进的关系。比较《雨余柳色图》和《容膝斋图》,弘仁在构图上师承了倪瓒三段式平远构图方法,同样是以平坡、浮渚将近景推移到远景,中间以浩渺的江水隔开,显得平静而寂寥。弘仁在此图的中景部分描绘了几株垂柳,这是画面画眼所在之处,它们互为倚靠穿插,俯仰侧偃,姿态各异,正合董其昌所言:“树四面皆可作枝着叶”。此处的垂柳舒缓地生长开来,使得画面的前景和中景不会显得那么毫无生气,同时借助树木的延展将视线连接到了远景处的坡脚,给观者一种井井有条的秩序感。

图2 倪瓒 容膝斋图Fig.2 Ni Zan The Painting of Empty Pavilion Under the Trees

此外,倪瓒在表现远景山石时,并没有以惯用的塑造手法将造型细节简化,刷淡墨色来表现,反而用曲折的笔触、纵横交错的皴擦来塑造山石通透的肌理和适度的量感。近景和远景的表现手法一致,突出倪瓒所提炼的这种山石“轻盈”“通透”的形式美感,达到“远近相映”的完美统一,表现出纯粹、素净的画面空间。再回来看《雨余柳色图》,弘仁在远景山石处理手法上,吸收了倪瓒这种“远近相映”的塑造手法,一样的着力,以相同的笔墨来表现画面近景和远景的量感。使观者视线上移到远景时,久久不愿离去,沉浸在那一片素净、淡雅、轻盈、通透的山石之间。

然而弘仁的出新之处,乃是将黄公望巨嶂山水中山石起伏连绵的堆叠之势造型方法(见图3)运用在自己画面远景中,丰富了倪瓒画中平远的构图方式,而使画面有了高远、深远的构图意趣,表现出了山石俊峭、折叠,以及几何化的秩序感。弘仁将倪瓒清逸寂寥的平远画风变化为高逸俊峭仿佛宋画一般的巨嶂山水,拓展了山水画的全新意境。从另一个角度看,他从黄公望雄秀并举、平淡浑厚的画风中,结合倪瓒画中之逸韵来重新演绎巨嶂山水,如图4的《雨余柳色图》局部画面所示。

图3 黄公望快雪时晴图Fig.3 Gonwang Huang The Painting of Sunshine After Snow

图4 弘仁 雨余柳色图局部Fig.4 Hong Ren The Painting of Willows After Rain Partial

弘仁画中远景山石造型不再是倪瓒画中那种平缓的石坡,而是以高岩俊峭耸立在画面上,是一座连绵起伏的山体。有正向几何形的岩面,有转向侧后方延伸的山侧,同时设有一两处渐次推移的峰顶平台。对照黄公望《快雪时晴图》,可以推断弘仁在山石造型和布置上有取法于元代杰出画家黄公望的痕迹。《雨余柳色图》远景中耸峙如屏嶂般的山体,是由曲折向上的各单元山石层层推演,每个单元的山石或如方形、或呈狭长形。山石之间的外侧线条并没有全部封闭,而是向后方连绵起伏的折搭,并且山石外侧边缘线条向内挤压,产生山体向后方层层推移的视觉效果。平面化的山石立面与块状山体前后并置推移,平面性的外廓和立体绵延的内部空间制造出视觉上愉悦的暧昧性,疏朗的山石外廓和紧密的内部空间塑造,使得画面既有量感,也有平面几何化秩序感,蕴含抽象又具象的形式意味。巧妙塑造出山石的空间感,同时也表现出山脉的连续性。高居翰阐述北宋巨嶂山水的艺术形式时指出:“巨嶂的山体是用逐级堆积的方式建构,一系列分阶的造型逐步地由近景的小丘累积至主峰,在整个构图上,形成了一种阶层秩序感。”[3]

在《快雪时晴图》中,如图4。黄公望将近景过渡到中景,再推移到远景的深入变化,是借助由一列列向斜后方渐次缩小的树丛来布局设计。当这些树丛到达峰顶的时候仅仅以简淡的笔法,好似拉长的点一般立在那里,以抽象的笔法暗示树丛地生长,这种表现手法突出山体高而远的空间变化。回看《雨余柳色图》,画中树丛由近及远的渐次缩小,从中景岛渚几株顾盼生姿的垂柳,到远景山脚坡岸上的数排春林,再到山腰以及远峰山顶上抽象的竖点,亦是以渐次缩小,越来越简练含蓄的笔法来强调山体空间的深入推远效果。在《快雪时晴图》中,黄公望为了表现披着皑皑白雪的群峰,将背景天空用淡墨晕染开来,这样更衬托出连绵起伏如屏障一般的山脉,形成群峰环抱的开合状。在《雨余柳色图》中,弘仁反其道而行,将远景的山脉以淡墨刷出,这样那些轻盈、通透的巨嶂山体就更显其素净而空灵,同时这些山体在远峰淡墨烘托下显得连绵起伏,逐级展开又复归于统一。

当然,弘仁绘画风格形成更重要的因素是“师法造化”。明代足迹踏遍天下名山的大旅行家徐霞客在他游毕黄山后说:“薄海内外无知徽之黄山,登黄山而天下无山,观止矣!”[4]弘仁作为新安画派的代表画家,真正以一个画家身份,将黄山的奇峰、怪石、云海、虬松、瀑布作为画本,一一收入图中。他一生登览黄山数次,奇景妙境慢慢的融会到弘仁的笔墨中,黄山也没有辜负这位“黄海灵奇纵意探”的苦行僧,弘仁的画艺也随之“愈攀愈奇”,越发具备独特的个性化面貌。

四、笔墨的锤炼

古人评说渐师笔下有如“千钧屈腕力,百尺鼓龙须”的气魄和功力,这是少数画家所能领悟达到的境界。中国文人绘画历来讲究“书画同源”,元代赵孟頫提出以书法用笔入画法,影响深远。书法讲究线条的质感,通过长期的书法练习,使得线条展现了千变万化的生命力。颜真卿提出的“屋漏痕”,张旭观公孙大娘舞剑等等,无一不是从生动的美学角度探讨书法线条的美感。一根线条是如春蚕吐丝般飘逸还是如万岁枯藤般坚韧,有着不同的用笔技巧。南朝齐谢赫在《古画品录》中总结出的“六法”理论第二条“骨法,用笔是也”[5],将“骨法”与“用笔”相联系,明确了中国绘画与书法的密不可分的关系,又指出了线条是绘画造型的先决因素,影响了后世画家对用笔的理解与实践。弘仁画面中线条的运用,他对山石的转折走向、前后衔接、体积和厚度变化的领悟,得心应手的表达,展现了他深厚的用笔功力和对线条美感的锤炼。

弘仁作画先用淡墨开始起稿勾勒,溪山萦带、林屋映蔽、烟霞出没、山水泉石一一写出,待画面布局构图安排得当之后,开始通过干、枯、浓、淡的用笔用墨技巧,以书写性的线条来丰富之前淡墨勾勒的底稿,以其达到对画面形体之间空间感和立体感的生动表现力,如图5。所以弘仁画中山水树石的线条勾勒绝不是迅速流畅一遍即成,而是沉着徐缓书写出来,如盘弩曲铁,从而表现出了“千钧屈腕力”的笔力。事实上,弘仁的可贵之处正在于面对不同的自然景物而灵活使用书写性的表现技巧,从不以玩弄笔墨而自矜。

明代董其昌提出“以自然之蹊迳论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水决不如画”的观点。他强调绘画创作要表现出笔墨的抽象性审美特质,笔墨成了文人绘画创作谈论的第一因素,但是光重视表现笔墨势必会使绘画走到空洞单调保守的境地。只有将笔墨运用到自然之奇境中,笔墨才能生发出全新的审美意义。清代石涛曾论到“夫画者,形天地万物者也。舍笔墨其何以形之哉!墨受于天,浓淡枯润随之,笔操于人,勾皴擦染随之”[6]。强调笔墨浓淡枯润的变化出于自然,而画家在实际用笔的操纵过程中也应当随具体情况来勾皴烘染,没有笔墨就无法图写自然之状,笔墨是为了生动地描写天地万物的形状。在图5所示的局部图中,弘仁于自己构筑的山水中,通过简练而沉着、变化丰富的线条勾勒,意明笔透,行于当行、止于当止;转折处蓄势待发、寓方于圆;然后用极其渴淡、松涩的笔法进行皴擦,形成丰厚的肌理效果;再在阴面施以淡墨晕染,更显淡雅松秀,于极瘦削处见腴润。画中山体留出大量的空白与极简练的皴擦进行对比,使得山石质感和体积感更显出抽象的审美特质,同时那素净的渴笔淡墨,在画面中营造出冰清玉洁,弦歌悠远的意境。

图5 弘仁 雨余柳色图局部Fig.5 Hong Ren The Painting of Willows After Rain Partial

五、“貌写家山”

弘仁一生往来于黄山白岳之间,新安的大好山水给予他最好的滋养。从弘仁起新安画派开启了“貌写家山”的传统。在山石造型上,弘仁深受黄山雄奇万端的丘壑之灵气所滋养。倪瓒折带勾皴的母题在此脱胎为更加方折尖峭的严整笔致;其画面中低平参差的石块则变为一座座壁立千仞的山崖,宽阔河岸所带出的空旷感也由巨岩环峙、构图满盈的高远峻峭感所取代。弘仁画作中充满动势的就是那千姿百态无处不在的黄山松,但无论何种姿态的松树在弘仁笔下无一不是一副倔强孤傲的样子,这既是黄山松树不同于生长在矮岗土坡之松树的风姿写真,更是画家本人“不耐腥触,岑峙历落”的风骨写照。“因而弘仁在倪氏松灵疏淡、惆怅萧条的画风之上最终演化出了静穆冷寂、雄强峭拔的奇正风骨。”[1]

《雨余柳色图》,这幅山水画所表达出来“清逸冷峻”的意境,使得弘仁已经冲出了早年“岁岁焚香供作师”的元人藩篱。“此画为后来的新安画派所特有的美学准则建造了一个合乎理想的秩序典范”[3],正合黄公望在《写山水诀》里强调体现在作品上的“理序”性。黄宾虹在《弘仁大师事迹佚闻》中说:“诸公评论渐师,以为实得黄山丘壑之灵气,非徒得倪迂笔墨之形似,所以能高。若徒学云林,则必如后人之学弘仁,全是騃钝而不足观矣。故谓黄山为渐师胸中所弆藏之丘壑可也。”

六、结语

晚年的弘仁对自家笔墨手段的高度自信心,终于说出了:“敢言天地是吾师!万壑千崖独杖藜。梦想富春居士好,并无一段入藩篱”。弘仁在画中建立的这种合乎理想秩序的典范图式,将几何化的山石外廓和立体绵延的内部空间这一矛盾熔铸于画中,使观者的视觉在简括与婉约中游离转换。这样的一种视觉暧昧性,令观者不无生出一种愉悦的审美感觉,画中营造出的意境也将新安画派的风格推演到了极致。弘仁此时的心境已转趋平和,到了沉稳的境界,对于满清的统治也已渐渐接纳,山水之于他蕴涵了一种安详解脱的境界。此时以黄山为“胸中所弆藏之丘壑”的弘仁自然是“一览纵山小”了。晚年的弘仁用笔随心所欲,当写到挚友真情的时候,这位“与世长左”的“上人”也无法掩饰笔底的柔情。笔墨关系松动自如,完全是兴之所至、挟气而为,真正练就了一支“至灵之笔”,遂成一代宗师。