大学新生法律意识调查及对策研究

林建玲

(上海大学社区学院,上海 200444)

法治中国目标的实现, 完备的社会主义法律体系和健全的社会主义法律制度是基础, 培养公民的法律意识和法律素养更加关键。 大学生作为特殊的群体,是青年中的优秀分子和高素质人才资源, 他们是法治国家和法治社会建设的主体, 他们法律意识的高低直接影响到未来法治中国目标是否能够实现。 大学求学是青年学习成长的重要时期,是形成正确的人生观、价值观和世界观的关键时期, 在这个时期加强对大学生的法治教育尤为重要。 大学开展法治教育,是大学的职责所在、使命所在,是大学人才培养的内在要求。 了解大一新生法律意识的现状,并针对性地对其进行教育,对提升大学生法律意识具有十分重要的作用。

1 大学新生的法律意识简述

大学新生正处于世界观、人生观、价值观形成的重要阶段,对大学新生法律意识进行客观的考量,是提升大学生法律意识的逻辑起点。

我国法学界主流学说认为:“法律意识, 泛指人们关于法的思想、观点、知识和心理的总称,其含义相当于我国日常生活中所称的‘法制观念’,但主要的是指反映对现行法的态度的思想、观点、知识和心理。”法律意识是一种特殊的社会意识,有自身的形成发展规律;法律意识同其他社会意识相互制约、相互渗透、相互影响;法律意识作为一种特殊的社会意识具有反作用力。法律意识的内涵包括法律心理、法律观念、法律理论等方面。

大学新生法律意识具有以下特点:(1)大学新生法律意识具有层次性。大学新生在男女性别、城镇农村出身、所学专业、政治面貌等方面的差异造成大学新生法律意识层次不同,出现了层次性。 (2)大学新生法律意识具有矛盾性。 大学新生意识到法治国家不能一蹴而就,但是在遇到具体法律问题时又容易出现淡漠立场,甚至产生不信任。 (3)大学新生法律意识具有发展性。大学是大一新生塑造世界观、人生观、价值观的关键时期,大学新生法律意识具有很强的可塑性。 (4)大学新生法律意识具有时代性。 中国特色社会主义进入了新时代,新时代要全面深化依法治国实践,只有新时代大学生信仰和崇敬宪法和法律, 将其内化为行为准则并积极主动地遵守, 才能为全面推进依法治国奠定坚实的基础。

提升大学新生法律意识, 有利于为高校思想政治教育中的法治教育提供经验, 促进大学生综合素质的提升,预防大学生违法犯罪及依法治校、构建社会主义和谐社会的实现。

2 目前大学新生法律意识现状及存在的问题

2.1 大学新生法律意识现状

上海不仅是商业经济发达的魔力之都, 也是法治环境最好的城市之一。 上海创造一流的法治化、 国际化、便利化营商环境,迈向全球卓越城市。 课题组在上海某校新生中进行大学新生法律意识实证调查, 主要调研大学新生对法律知识的了解和掌握情况; 大学新生法治教育的现状和其接受或者倾向于何种法治教育;是否从内心产生一种对法的信服和尊重,并自愿加以服从;遇到损害自己合法权益的时候,运用法律知识解决问题的能力。

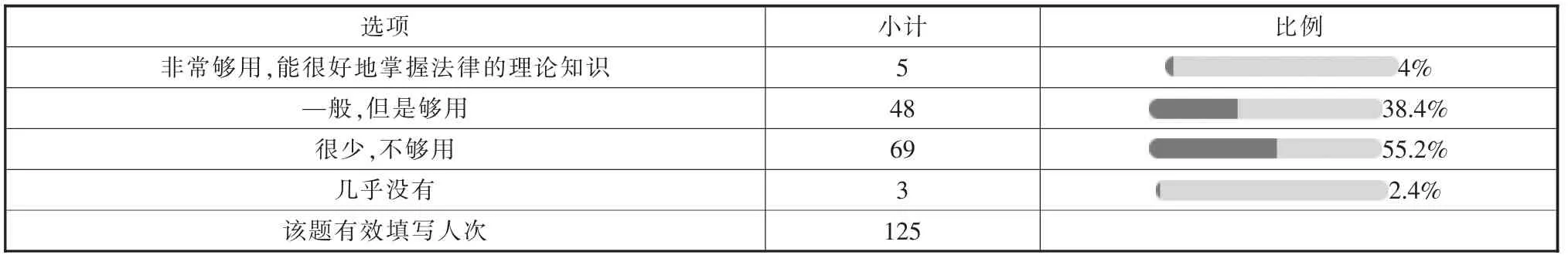

(1)42.4%的同学认为现在所了解和掌握的法律知识够用;55.2%的同学认为所了解和掌握的法律知识很少,不够用;另外2.4%的同学认为所了解和掌握的法律知识几乎没有。 见表1。

(2)24%的同学知道违法和犯罪的区别,67.2%的同学知道违法和犯罪有区别,还有8.8%的同学不知道违法和犯罪是两个不同的概念。 违法只需要承担相应的法律责任,构成犯罪则要承担刑事责任。 见表2。

(3)8.8%的同学知道实体法和程序法的区别,28%的同学知道实体法和程序法有区别,33.6%不知道实体法和程序法有区别, 还有29.6%的同学没听过实体法和程序法。 见表3。

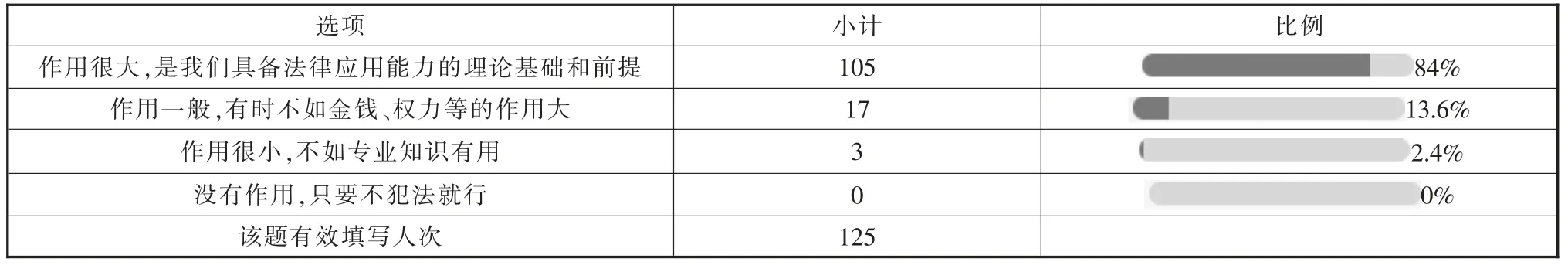

(4)84%的同学认为在当前具备一定的法律知识作用很大, 是具备法律应用能力的理论基础和前提;13.6%的同学认为当前具备一定的法律知识作用一般,有时不如金钱、权力等的作用大;还有2.4%的同学认为当前具备一定的法律知识作用很小, 不如专业知识有用。 见表4。

2.2 大学新生法律意识存在的问题

通过实证调查, 我们基本上能够看出大学新生法律意识存在以下问题。

2.2.1 法律知识不足

法律知识是法律意识的一个重要内容, 是衡量法律意识水平高低的一个重要依据。 尽管大一新生从互联网、学校教育、家庭影响、广播电视等多渠道学习法律知识,但大部分学生对与生活、学习密切相关的法律知识都是一知半解,似懂非懂。 大学生犯罪事件中,大都是缺乏法律知识。 调研中,42.4%的同学认为现在所了解和掌握的法律知识够用;55.2%的同学认为所了解和掌握的法律知识很少,不够用;另外2.4%的同学认为所了解和掌握的法律知识几乎没有。

2.2.2 法治观念淡薄

由于当前大学新生法律知识的欠缺, 容易造成大学生法治观念的模糊,不知如何用法律武器保护自己。当合法权益遭到侵害时, 部分学生不能够通过法律途径来维护自己的合法权益。调研中,当合法权益遭到侵害时,25.6%的同学会通过法律途径来维护自己的合法权益;64.8%的同学考虑过通过法律途径来维护自己的合法权益,但实际没做过;8.8%的同学不知道会不会通过法律途径来维护自己的合法权益,视情况而定;0.8%的同学不会运用法律维护自己合法权益。

表1 你认为你现在所了解和掌握的法律知识够用吗?

表2 你知道违法和犯罪的区别是什么吗

表3 你知道实体法和程序法的主要区别吗

表4 你觉得在当前具备一定的法律知识的作用大吗?

2.2.3 法律思维缺乏

从调研中也可以看出, 大学新生的法治观念的强度还没有达到指导行为的程度,更没有形成法律思维,法治教育的目的还远没有实现。

3 强化大学新生法律意识的对策

个人方面。 首先要从思想上认识到大学新生提升法律意识的重要性。 通过多方面多渠道引导大学生个体认识到大学新生提升法律意识的重要性。其次,要注意学习法律知识的方式和方法,要坚持理论联系实际、学以致用的务实的态度去学习法律知识, 掌握什么是法律所允许的,什么是法律所禁止的;要在法律的框架内做人、做事。 法律的真谛在实践。 只有在生活中将所学的理论知识和丰富的社会实践结合起来, 才能将法律知识转化为运用的能力, 才能逐渐强化个体的法律意识。

学校方面。 首先,学校要依法治校,形成良好的法治校园文化。 春风化雨,润物细无声,良好的法治校园文化的熏陶很重要。 其次,在课堂教育方面,开设涵盖社会生活、实用性强的法律课程;教师采用情景教学模式,将真实案例引入课堂,并通过互动激发学生的主动性;将法治教育的内容融入其他课程之中,让学生从社会生活的各个角度理解法律、法治的意义。 最后,利用新媒体的传播融入校园生活、创新党团活动、丰富校园文化内涵、 增强实践体验等方面探索有效方式, 开展“第二课堂”。

家庭方面。 首先,父母是子女的第一任老师,父母自身知法、懂法、守法,形成良好的家庭氛围,发挥父母的示范作用很重要。父母可以通过关注法治动态,学习法律知识来提升法律素养。 其次,加强家校合作,形成家庭与学校的合力, 促进家庭法治教育与学校法治教育相互渗透,推动大学新生法律意识的培养和提升。家长通过家校合作,了解学校法治教育的相关内容,可以有针对性地开展家庭法治教育, 并且可以促进家庭教育和学校教育形成合力。最后,父母重视子女在学习和生活中遇到的相关法律问题, 通过生活中的实例加强对子女的法治教育。例如,学生合法权益受到侵犯的时候, 家长可以鼓励和支持学生通过法律的途径维护自身的合法权益。