新时代教育背景下短期志愿服务的创新路径探索

杨寅,周颖,徐明意

(湖州师范学院,浙江湖州 313000)

新时代提出了新的教育要求。 “国势之强由于人,人才之成出于学”。十九大报告指出:“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。 ”“有质量”一词,掷地有声,指明我国未来教育发展的一大着力点,也是短期志愿服务活动的一大着力点。 习近平总书记在讲话中也提到“教育兴则国家兴,教育强则国家强”。 短期支教、扶贫开发等志愿服务活动的兴起,在某种程度上推动着教育的发展, 应顺应新时代的教育要求不断创新发展途径。作为志愿服务的主体,也是提高我国志愿服务水平的主力军,面对新时代新要求,高校大学生必须首当其冲, 不断提高专业素养和服务能力以适应社会的需求变更。

1 短期大学生志愿服务活动现状及存在问题

1.1 服务内容集中,活动形式单一

根据问卷调查报告数据显示, 短期大学生志愿服务活动服务内容相对集中。 其中,扶孤助弱等支教活动占调查样本最高,达38.78%,社区服务与大型活动比重相同,其次为扶贫开发。且活动形式千篇一律,所需志愿服务技能相似,涉及范围狭窄,这就使得高校大学生在志愿服务活动得到的经验较为集中、有限,可发展的志愿服务技能也相应地受到了限制。

1.2 发布渠道传统,获得途径狭隘

目前,高校大学生参与志愿服务活动主要通过校、院两级团委学生会以及社团报名。 而由这些机构发布的活动较为可靠,据调查报告显示,学生参与校团委发布的志愿活动最多, 校团委主要提供给学生国家或各级政府直接负责的志愿服务机会,如“春泥计划”等大学生暑期实践活动,或省运会、地理信息大会等重大赛事志愿服务。 此外, 多数高校皆有专门的志愿服务社团,建立了长期服务对象,在校大学生往往选择较有保障的志愿服务活动。

1.3 育人功能模糊,活动流于形式

目前大学生志愿服务活动中育人功能较不明显,许多志愿服务活动目的单一, 根据数据显示, 仍有60.87%的大学生参加短期志愿者服务活动仅仅是为了完成学校的课外实践学分,在类似“春泥计划”志愿服务活动中,只流于形式,未真正起到教书育人的作用,较难取得志愿者与被服务群体之间的共同发展。 久而久之, 大学生社会实践活动在公众心中的信誉度以及认可度逐渐下降,形成恶性循环。 见图1。

1.4 专业结合度低,活动质量不高

图1 大学生参加志愿服务活动的目的的调查

由调查结果显示, 高校大学生参与志愿服务活动未能更好结合专业,大型赛事的志愿服务活动,参与对象形形色色,综合素质参差不齐;在大学生扶贫助弱志愿服务活动中, 非师范专业同学因场地设备的限制未能很好地体现专业性, 使得教育往往只是专注于义务教育范围内的学科教学,与新时代教育背景多方位、有质量的发展背道而驰。

1.5 综合素质薄弱,活动理解肤浅

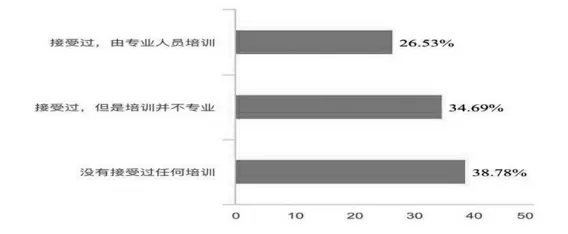

当代大学生群体主体意识较强, 在志愿服务活动中往往表现出以下几个问题: 不能平衡学习和校园活动二者间的关系,表现在对志愿服务工作的认知上,热情上,参与活动的坚持上,学习安排上的矛盾;部分学生参与志愿服务活动动机出现功利性倾向, 纯粹为了学分或者是只参与能提高自己师范生技能等的活动。其表现为自身志愿服务水平较低, 对志愿服务精神理解较为肤浅。 见图2。

图2 大学生参加志愿服务活动是否接受培训调查

2 短期大学生志愿服务活动可持续发展新途径

2.1 加大宣传力度,拓宽内容范围

加大志愿者活动的宣传力度, 充分利用网络平台以健全对志愿者及志愿服务活动的管理, 普及志愿者服务app,提高对各种短期志愿服务活动的宣传力度,不断扩大志愿服务活动内容范围, 使大学生的选择不局限在扶孤助弱的活动上, 可通过自主选择想参与的志愿者服务活动,累积不同类型志愿服务活动经验。通过接触各种类型的活动, 促进深入了解, 扩大兴趣范围,不再局限于有利于自身专业发展的志愿服务活动。

2.2 高效利用资源,拓展获取途径

高效运用志愿服务App,依托微信公众号、微博等自媒体平台以及互联网发布志愿服务活动, 加强各院各校之间的联系与合作,通过渠道共享、微信帮推等形式使得志愿服务活动信息交融互通。 使发布渠道不再受限于校团委或社团组织, 从而扩大在校大学生对志愿服务活动的获取面,拓展志愿服务活动传播途径。此外, 应不断提高在校大学生对于各类志愿服务活动的关注度和敏感性, 通过各种渠道及时感知发布的志愿服务活动信息。

2.3 重视育人功能,实现教育双向

在新时代教育背景下, 大学生志愿服务活动不仅要着眼于目的与质量, 还要重视志愿服务活动所承载的育人功能。 可通过延长志愿服务时间或建立分期志愿服务,增强志愿者服务活动的持续性,将教育的双向功能贯穿于活动始终。建立互利共赢机制,除对被服务对象的教育外,要重视大学生志愿者的自我发展。发挥志愿服务活动本身所具有的教育意义, 将志愿服务与社会发展相结合, 通过志愿服务真正解决现存的社会问题,帮助大学生走入群众生活,深入了解我国社会现实和基本国情,积累社会经验,增加社会阅历,加快其感知社会的进程。 此外,加强对志愿服务群体向心力、凝聚力的培养, 改变其追求个人利益与自我实现的思想倾向,重视志愿服务活动所承载的育人功能。

2.4 结合自身专业,提供科学选择

开展志愿服务活动前,对服务对象进行初步考察,收集在校大学生专业信息和个人特长, 通过对信息的分析再组合,建立志愿者个人档案,针对目标对象的自身特点, 形成科学的与其自身专业技能匹配度较高的志愿服务活动清单, 平台发布的志愿服务活动内容以匹配度由高到低排列,对于目标志愿者要求明确,且有一定筛选度,为学生选择合理高效,真真实实能促进全面发展的短期志愿服务活动提供保障。

2.5 提高服务意识,加强服务培训

首先,在发布大量志愿者服务活动信息的同时,要努力提高大学生服务意识,通过开设讲座,网络微信推送普及志愿活动意义的途径来提高大学生对于参加志愿者活动的意义的理解。其次,学校发布的志愿者活动信息要保证广泛全面, 主动结合志愿服务对象和自身的优势进行针对性服务。此外,支教等志愿者服务活动占比较大,高校应该要重视岗前培训,岗前培训不仅仅是指针对某项志愿者活动的技术或者知识要求, 还需要对志愿者进行文化培育,促进社会认同,从而使更多的大学生不断提高个人素养与服务意识。

3 结语

综上所述,在新时代教育背景下,探索出一条短期大学生志愿服务活动的可持续发展路径在充分发挥当代大学生在推动教育发展过程中的重要作用的基础上,还将“有质量教育”五个字贯穿始终,有力提升了短期大学生志愿服务活动的整体水平、 育人功能以及社会影响力。 在实践中不断探索发展、总结经验,将志愿服务与教育相结合, 是快速推进高校志愿服务更上一层楼的有效途径, 更是对大学生践行明体达用的有效手段。