从审美震惊到怪味少数派

刘晗

27岁的同性恋异装癖艺术家Blanquita在酒吧表演。这些打破社会禁忌的人群遭遇着从不公到宽容的改变。

词汇变更往往暗含着人类行为的演变,正如“Cult”这个词,它从文化 (culture) 分离开来,却不曾有过完整的定义,即便如此,也不曾影响它在文化圈的流行,尤其在影迷之间出现频率极其之高,他们追求个性化,观影类型往往不局限于单一一种,或者蔓延着恐怖气氛、充斥着暴力美学以及后人类科幻场景,亦或是变态的虐恋、异装癖等等打破社会禁忌,倾向于性与暴力的融合,也正是这种诡异的搭配组合,受众往往仅限于小众圈子,久而久之,“Cult”就有了“怪味少数派”的意味。

来自东方的恶魔主义:谷崎润一郎与大岛渚

作为二十世纪日本最具个人风格的唯美派文学大师,谷崎润一郎的创作始终离不开对女性的病态追求,而且不断以各种形式进行着变调,早期作品沉迷于感官刺激来源于他对西方文化的猎奇心理,着重于精神上的嗜虐与受虐,在女性崇拜上走入极端,表现为对其不洁与污秽的迷恋,《恶魔》中的主人公佐伯舔舐表妹照子抹鼻涕的手帕以满足变态的性欲,《富美子的脚》将对女性的崇拜发挥到了极致,艺妓富美子的美足抚慰病重的老人,濒死时让她踩着自己的脸愉悦地死去。

在其中期作品《少干滋干之母》之中,一代风流贵公子平中爱上了左大臣藤原时平官邸中的女官,平中想方设法找到她令人难以忍受的缺点,以此抵制他无法压抑的爱恋,便想办法去品尝她的排泄物,然而这位女子看透了他的心思,为了让男人为她倾倒,将众多香料混合做成香气扑鼻的“粪便”。到晚期《疯癫老人日记》则再次从超越伦理的翁媳之恋中彰显对畸形的嗜好,恋足癖作为情感的驱动力在文本中得以再现。

谷崎润一郎一家三代都是町人阶级,社会地位卑微,他们不像武士那样受封建道德的约束,将享乐主义视为人生的终极目标,社会因素造就了年轻时的谷崎润一郎对颓废主义和官能主义的偏爱,因此,他接受了波德莱尔的“以丑为美、以恶为美”的审美视角以及王尔德与世俗背道而驰的观点。波德莱尔在《恶之花》中将丑恶与美相提并论,他所说的“唯美”即是从恶中体现美,也就是披着丑恶的外衣,为展示美提供了另一种可能性,即一种欲扬先抑的审美视角。诸如以对待死亡时的冷静诠释了日本特有的“物哀”文化,即死为最高的艺术,不仅从容坦然的欣赏毁灭的过程,甚至赞美死亡。在丑中寻求美,最终沉沦于原始欲望中。正如他所说的,相较于西方美学的秩序与澄明感,“我们东方人就是在一无所有之处,制成了阴翳,创造了美。”

对于“阴翳”的理解,谷崎润一郎不仅仅停留在生活美学上,也将“阴翳”的概念用于在小说创作之中,他的大多数作品均以第三者回忆倒叙手法,彰显出一张私人化的神秘感。《武州公秘话》即是从历史学流传的武州公的形象入手,质疑为何英姿焕发的外表之下隐藏着不安,浮现出難以言喻的阴郁?武州公在少年时期的畸形情愫引发其一生的病态爱欲,受性欲驱使利用自己的弱点使敌人覆亡,委身于秘密和谎言的漩涡却总有好运眷顾。谷崎润一郎在文白与虚实交替间勾勒出一幅历史画卷中绮丽且秘而不宣的私人生活史,同时揣测男女之间的官能愉悦,即施虐和受虐者切肤之痛的快感,也不乏浓郁的日本民族风情,在怪诞与荒谬的光景中阴翳之美与残酷美学轮番上演,亦为这一段不为人知的“秘话”写下注脚。

武州公变态的性欲来自其年少时的经历,武士阶级男女有别,当时幼年的他不得不作为人质委身于牡鹿城,与她同为人质的少女负责妆点首级,也就是清洗整理被砍下的敌人人头,梳齐乱发、化上淡妆以尽量恢复期生前面貌。当他亲眼目睹首级整妆的全过程,并没有预想的恐怖,反倒是那处理首级的女性的素手在失去生气的死者皮肤映衬下备显白皙,异样灵动。

武州公的变态欲望不仅止步于此,甚至诞生出更为惊悚的想法:提一个缺鼻首级到女孩面前。趁着城池一篇混乱,潜入敌军营阵,割下并带走了药师寺弹正细致纤巧,颇具贵族气质的鼻子,利用火把扰乱众人眼目并顺利逃离。少女在他胸口点燃的欲火就此开启了几十年光怪陆离性生活,对身体缺陷与死亡的迷恋使他对首级上的鼻子陷入了无端的怨念哀愁。武州公一直以谎言掩盖他人性的弱点,鼻子代表着他的秘密,割下它便抹杀了他人格的羞耻与污损之处,也消解了他的怨念哀愁。鼻子在武州公的意识中经历着渐变,除了削减的意义,还有两种隐喻,即生殖器与权力的象征,正是武州公的性欲推进了他在权力上的占有欲,自恋和死的本能赋予他施虐和受虐两种人格,“世上本无善人恶人,亦无豪杰与凡夫”,纵观武州公一生,他的英勇和怯懦、矛盾与妥协均是源于秘密的操控与指使,谎言与真实的交替也内在契合了谷崎润一郎搭建的虚构历史。

谷崎润一郎导演的一场场酝酿着阴谋与情感危机的多重恋情,勾勒出一幅历史画卷中绮丽且秘而不宣的私人生活史,同时揣测男女之间的官能愉悦,即施虐和受虐者切肤之痛的快感,其中也不乏浓郁的日本民族风情,在怪诞与荒谬的光景中阴翳之美与残酷美学轮番上演。东方人的含蓄之美、对爱表达的转折迂回……所有这一切都笼罩在阴翳之下,也正如他对文学的期待,“我们已经失去的阴翳的世界,至少要在文学的领域唤回来。使文学的殿堂庇檐更深,将过于袒露的空间塞进黑暗,剥去室内无用的装饰。

据日本NHK 报道,日本导演大岛渚(中)于2013年1月15日在神奈川县的一家医院因肺炎医治无效去世,享年80岁。大岛渚的作品屡获国际影展大奖,是日本20世纪与黑泽明、小津安二郎齐名的国际大师级电影导演。

就像武州公所揭示的,生活中有两个悲剧:一个是你的欲望得不到满足,另一个则是你的欲望得到了满足。对于日本导演大岛渚而言,生活的起伏、理想的挫败、职场的沉浮一度使他游走于电影的边缘,然而电影却又给予他思索人性的广阔契机,突破传统的桎梏,以先锋的姿态开启日本新浪潮运动。大岛渚在幻想通往现实的甬道中踉跄前行,途经亲历亲人与好友的凋零与梦想的破灭,但唯独不变的是追逐光影的初衷,从心怀梦想的无名小卒蜕变为与黑泽明、小津安二郎齐名的巨匠导演,如他所说,“我拍电影,就是因为这样能够抚慰生者和死者的灵魂,同时通过发现我到底是怎样一个人,寻找抚慰自己灵魂的方法……但无论如何,我都会走向担当你我灵魂祭祀的道路。”

人的生命过程是电影语言的基本,电影归根结底是导演品格的表现。悲观和颓废奠定了大岛渚生命的底色:幼年的大岛渚笼罩在死亡的阴影下,亲人接踵离世让他对外长久抑制着自身的悲伤,担负起整个家庭生存的重任。年少求学时遭遇“二战”的失败,求职之路屡遭碰壁,即便如愿进入松竹电影制片厂,却与同行意见相悖而辞职,然而这样向下的情绪并没有使他走向沉沦。他像深海的鱼,奋力游弋燃烧自己,只为那一丝光芒的迸发。在向死而生的途中,亲友的爱融化了他厌世的悲观情绪,却无法抵抗他对逝者的追忆和思念,在酒精微醺的制幻作用下回溯往日时光,探求生命之外的生命本源。

创作起源于创作者的孤独,却又沉溺于碌碌的徒劳无功之中。二十世纪七十年代,日本颁布了新的著作权法,声明电影著作权不属于作为创作者的导演,而是属于电影公司。作为日本电影导演协会成员之一的大岛渚长达七年的维权之路以失败告终。也正是怀着这般的愤懑和郁郁,大岛渚拍摄了一系列具有揭发性的电影,以此揭露整个日本电影界和日本的人。他看透了个人内心扭曲的社会,而在他看来,深度透析其中奥妙的方法唯有了解人生存的生理状态、本质欲望和行为。只有这样,我们才能把握住与生俱来的生理和心理在现实中是如何被扭曲的。

在肉体和精神的双重压迫下,生活的创伤冲击着大岛渚对常规的态度,即便是惯常象征希望的太阳,在他看来也成为某种残酷环境的隐喻——置身于烈日的照耀下也不得不生存下去的严苛状况,以及人们在阳光反射下试图努力生存的愿望。深植于大島渚导筒的是两株恶之花——性与暴力,从1959年第一部自导自编作品《爱与希望之街》获得“松竹新浪潮旗手”起步,到《青春残酷物语》揭示社会转型期青年的虚无和颓废,再到风靡世界的《感官王国》,该片改编至1936年震惊日本的阿部定事件,大岛渚为追求真实感要求演员真正性交,对各种变态性行为毫不避讳直接表达,以极端的视角展现对人的异化的反思,电影中主人公将他们在现实世界中的失落转移到情欲的短暂欢愉中,穿越禁忌抵达死亡。

欲望、暴力、死亡……对于犯罪的迷恋始终贯穿于大岛渚的电影理念中,“在现实生活中,我不是罪犯,但随着电影里的犯罪行为不断升级,我梦中的犯罪场面也逐渐变得血腥,毫无例外都是从包括性变态行为在内的大虐杀开始。”对犯罪人物和背景的勾勒成为他批判人性,思索个体生存状态的方式,他甚至认为“拍电影就是一种犯罪行为”,导演若不考虑电影市场就是犯罪,而他更还要将自己的思想灌注进电影里,就更是犯了大罪。作为电影作家,大岛渚的创作始终背离传统轨迹,试图弥合现实与虚构的鸿沟,如同灵魂祭司手持火把的倒影,照亮真实的存在。

来自西方的黑暗传说:从百变小红帽到爱伦·坡

小红帽的故事人尽皆知,这个天真无邪的可爱形象陪伴着孩子们进入梦乡,然而他们不曾知道,如邻家女孩的小红帽被成人世界篡改成了几百个版本,被色情与暴力充斥着的剧情完全背离了原本的童话故事。现有的诸多版本在情节设置上显现出各种差异,在美国学者凯瑟琳·奥兰斯汀 (Catherine Orenstein) 的专著《百变小红帽:一则童话中的性、道德及演变》中有更详细的探讨,她认为,“它们(童话)记载的不只是广泛人类经验的基本要素,且是每天和每个时代特殊事物的详情,也表达人类集体想法的真理,即使这些真理会不断改变。童话部分的魔力就在于不只能隐约了解当地,且能记录历史。”

因此,小红帽的形象被作家学者打扮得越发成人化,在她单纯的外表下隐藏着诸多与人类学、社会学相关的母题,法国诗人佩罗曾在1697年出版的《附道德训诫的古代故事》(也成为《鹅妈妈故事集》)之中首次撰写了法文版的《小红帽》,为了迎合骄奢淫逸的王公贵族,小红帽与野狼一同躺在棉被里,脸上露出娇羞的红晕,在他的笔下小红帽失去了贞洁,在性暗示的同时也对当时的女性发出一定的道德警示,时至今日“狼”这个词还在指代对女性有企图的好色男性。

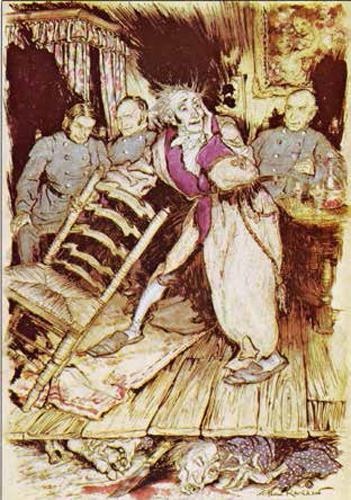

到了二十世纪,小红帽的角色登上了夜总会的舞台,在画家埃弗里的笔下摇身一变成为众人瞩目的好莱坞脱衣舞娘,野狼扮成绅士模样,色性不改拜倒在性感身材的小红帽裙下,凸显出人类性欲的表现。现代小说家也从《小红帽》中取材,将其改写成性虐待的情节,然而在时尚广告人的操刀下,小红帽和野狼的形象再度翻转,小红帽变得越来越淫荡,而野狼却越来越温顺,以至于成为同性恋的象征,那张伪装的狼皮只不过是穿了衣服的“男人”,暴露了异装癖的本性。

马克·布洛克曾有言:“好的历史学家就像传说中的‘食人魔,不论在什么地方闻到人体的气味,他知道在哪个地方他会找到他的猎物。”从上个世纪六十年代,新文化史即微观历史研究的潮流逐渐兴起,尤其是在对18世纪法国文化历史的研究上,罗伯特·达恩顿 (Robert Darnton) 就是这样的一位猎奇者和探险家,因而促成了一部另类文化史——《屠猫狂欢》,它游走于心灵史晦暗不明的丛林间,在个案文本中的幽暗处探求异己性质的文化脉络:从印刷工人孔塔所记录的屠猫狂欢中揭示工人阶级困境和被压抑的情感,以及与资产阶级难以调和的矛盾。

《泄密的心》通过揭示负面,在拷问人性的弱点和良知之间寻求着道德层面上的反差。

正所谓没有文字的民族并非没有文化的,农夫作为传统农业社会的主体,他们所拥有的文化正是这些口传文学和民间故事,而且处于不同时代和背景下的他们在对故事的虚构与改造中也透露出对生活的隐忧。如果对小红帽故事的分析仅仅局限于精神分析学,也就忽视了小红帽故事产生的历史根源。小红帽和灰姑娘都是贫穷、弱势的代名词,而达恩顿以民间故事为开篇旨在以人类学的观照阐释农民的理想,即人与食物的危机。这种对立持续升级,印刷工人大规模地展开屠猫仪式。

猫是魔力的附身,它的眼睛好像能看出人类的本质,它的叫声仿佛人的哭声。在黑暗的中世纪,虐猫成为一种象征和仪式,屠猫是在委婉地攻击老板,这是工人和老板因地位悬殊所展开的一场较量,屠猫就是工人对阶级仇恨的发泄手段。于是,巴赫金式的狂欢搁置了社会的常规化,颠覆了社会秩序,放纵百无禁忌,工人突破了严苛的社会规范,得到了暂时的解放。因此,达恩顿追溯了屠猫的历史,公猫叫春是嘲笑戴绿帽子的丈夫;折磨猫意味着闹洞房的习俗,是猫式的音乐,传来的狂笑既是年轻妻子红杏出墙,也暗指老板娘的淫荡;追逐浑身烧火的猫是折磨人的隐喻,终将以审判和行刑结束。工人们杀死了老板娘喜爱的猫,暗示着老板娘是女巫。审判和吊死猫式审判老板和老板娘,嘲弄当时的法律和社会秩序,工人学徒永不能升为老板,狂欢意识隐藏着工人的革命因子,也意味着现实中的工人革命和造反。

如此看来,这些变态和色情的变调隐喻都有所指向和现实意义。美国文学史上最有影响的作家之一爱伦·坡的作品也是如此,象征与重复叠加的手法营造出死亡与怪诞,然而恐怖的气氛中也不乏浪漫主义的色彩。他擅长深入神秘莫测的潜意识并截取人性的阴暗,营造一种心理的恐惧感,令人不寒而栗。《厄舍古屋的倒塌》中,精神恍惚的罗德里克将疾病缠身的妹妹玛德琳钉在棺材里,在一个雷电交加的夜晚,妹妹从棺材中挣扎而出,与哥哥一同死在坍塌的老宅中。

英国维克多·温德博物馆可谓英国“最奇葩”博物馆。該馆收集了诸如演员罗素克劳的尿液,歌星凯莉猠洛和艾米·楠橠斯的粪便,在甲醛中保留下来的19世纪的婴儿标本等。馆长温德说:“该馆展出的都是社会上的一些不和谐因素,无需分类和理解。现在的人们只关注世界的美,我们的目的是给这些美的事物做一面镜子。”

在《反常之魔》中,施暴者利用受害人睡前阅读的习惯精心策划一起谋杀,“反常之魔”即是不为人所知的黑暗的一面,最终以冲动和极端的行为显露出来,犹如魔鬼附体一般。正如在小说中一种超自然的力量控制住施暴者的感官,逐渐使其走向自我毁灭,叙述者最后成为受害者以第一人称,平静地道出所发生凶残与邪恶,虽然躲过了法律的惩罚,却难逃内心的不安,释放负罪感,其中也有忏悔和谴责。《泄密的心》也是如此,精神变态的人无法邻居老头过分的凝视而杀人,将尸体肢解塞入地板,当警察来盘问,他似乎听见了老头的心跳,不得不认罪。这也是爱伦·坡小说的独到之处,通过揭示负面,在拷问人性的弱点和良知之间寻求着道德层面上反差,其中也有善恶终有报的意味。

爱伦·坡将主人公的变态人格发挥到极致的莫过于《黑猫》,一个行将就木的人讲述着他与黑猫的故事,从与妻子一起宠爱它,再到主人公性情大变,和妻子大吵,挖掉了猫的眼睛并致其死亡。报复很快就来了,家中着起了大火,良心不安的他又领养了一只猫,当他再次施暴时,却将阻拦他的妻子砍死并将尸体藏进了地窖。事实上,无论是童话里的猫,还是爱伦·坡笔下的猫,都是人的象征,它见证着人从正常到非常态的转变,也是将人精神的外化完全投射到这个精灵般的对象上。无论文学阐释,还是电影、戏剧中的视觉传达,“非常态”起初吸引来的目光即是来自感官的刺激,这只是它的噱头,更多的则是赋予观者关于人性的反思。