“引气不齐”版本小考

——兼论《典论·论文》时代的体气观念

黄 紫

(四川大学中国俗文化研究所,四川成都 610065)

傅刚《〈典论·论文〉二题》一文中谈到了《典论·论文》“引气不齐,巧拙有素”一句的不同版本,并举两例证明有“孔气不齐”的版本存在①日本古抄白文无注三十卷本《文选》正作“孔气”,日本古抄白文《文选》残第26卷(即观智院本),在“引”字旁注一“孔”字。,并从三个角度论证了作“孔气”更为合理的观点:一是道家论及“导气”(导引)之术乃后天修炼之术,与《典论·论文》强调作家先天所秉之气不同;二是草书“引”“孔”二字字形相近;三是引五臣刘良注“譬如箫管之类者,言其用气吹之,各不相同也”,从作“孔气”的角度解释,说曹丕实际是用乐器中的箫管吹奏作譬喻,以箫管各孔位置先天确定,不同位置孔发出的声音不同,巧拙亦各有差异来比喻父兄子弟个人所秉资质也不可以互相转移。从“引气不齐”谈,则有一套符合文意、言之成理的阐释话语。

从行文的句子结构对应来看,“曲度虽均,节奏同检”一句中的“曲度”和“节奏”,均为音乐演奏或乐谱呈现出来的客观标准,“引气不齐,巧拙有素”,“巧拙”当指演奏者的个人素质差异,可推测这两句论述的核心正是音乐演奏者(人)。若取“引气不齐”版本,则前句给出了一个前提,即乐曲调度与节奏都具有相对稳定性;后句接着讲在该前提下,演奏者条件与素质不同也会导致乐曲演奏效果的差异。前两句讲音乐,后两句讲演奏者,前两句给出条件,后两句引出文章希望论述的结果。五臣刘良注“孔气不齐”则更倾向于描述管乐上的按孔,管乐内的气柱这类与乐器(器)相关的客观要素①《晋书·乐志》中以竹为管取其自然圆虚,这显然注意到了管乐“器”和“气”(包括来自人的和人以外的)之间天然的联系。虽管乐中的气柱是演奏者吹气进入乐器,也很难说“气柱”就是仅仅与演奏者相关的要素。五臣刘良注的表述是模糊的,但依照傅刚的解释则更倾向于“器”,故此姑且依照更偏重“器”的方向论述。,导致与“巧拙有素”一句不具有论述对象的一致性,无法与前两句从乐理上论形成前后有效的呼应,更没有办法将结论引向“演奏者素质”这一方向。当然,这是研究者出于行文逻辑的一种揣测,是不足以全然坐实的。然而从三个方面或可解决“引气不齐”的版本选择问题。一是基于管乐演奏经验,与乐器发声原理进行初步讨论,可知吹奏乐器按孔相同的情况下,音高音色也会有不同;二是梳理所谓与才性息息相关的“气”在《典论·论文》之前的用法,说明体气关系是器与气的关系;三是厘清“气”的清浊与世界整体架构之间的呼应关系。经过这三步层层递进的讨论,可以将这个简单的版本问题引而申之,由器而理而道,在“引气不齐”还是“孔气不齐”的问题之外有所生发。

首先,单纯从管乐演奏的角度分析,实际上,相同的按孔,吹奏者对于气流的控制也会导致乐器发出的声音在音高和音色上的不同,即“人”或“气”才是导致音声不同的主导因素。包括“引气不齐”一句在内的“譬诸音乐”的论述正是为论证“文以气为主,气之清浊有体,不可力疆而致”服务的,而之所以可以将“为文”与“奏乐”(《典论·论文》当句以管乐演奏为主)相参照正是因为二者有着一个共同前提——“以气为主”。

“气之清浊有体,不可力强而致。”譬诸音乐之后所述种种,终归要论述此句。“气”之清浊让文有了清浊之分,乐有了清浊之别。

王粲长于辞赋,徐干时有齐气,然粲之匹也。如粲之初征、登楼、槐赋、征思,干之玄猿、漏卮、圆扇、橘赋,虽张、蔡不过也,然于他文未能称是。琳、之章表书记,今之隽也。应和而不壮;刘桢壮而不密。孔融体气高妙,有过人者;然不能持论,理不胜辞;至于杂以嘲戏;及其所善,扬、班俦也。

曹丕列举并评点了七子作文的风格特点和各文体的优势劣势,贯穿这一评论的核心线索正是“气”。不论是“时有齐气”“体气高妙”这种标出了“气”字眼的论述还是“和而不壮”“壮而不密”这种衍生出的抽象评论,都是“气”观念的体现。甚至说已经无法清晰地剥离出曹丕哪句讲的是人的“气”,哪句讲的是文的“气”——或者说这两者就是一物,都是“气”的自然流露,而“气”的源头,在个体身上为何有清浊之分,这并没有在《典论·论文》中得到进一步阐释。

论及此处,有必要引入一个参照理论以表明“人”“气”“器”之间的关系。Kuriyama先生有个有趣的比喻:人身表面如同具有个别“通气孔”(Orifices),而成为宇宙的、地域的以及个人的风的汇聚之处②Kuriyama S.“The Imagination of Winds and the development of the Chinese Conception of body”, in Angela Zito and Tani E, arlow (ed.), Body, Subject, and Power in China (Chicago: University of Chicago Press, 1994: 34).。有“不那么显眼”通气孔的人和有显眼通气孔的管乐几乎就是同类,那么,为文和奏乐就有了第一层的相似性。这与郭象对《庄子》《齐物论》的注释有着异曲同工之妙。郭象注曰:“天籁者,岂复别有一物哉?即众窍比竹之属,接乎有生之类,会而共成一天耳”[1]50。也就是说“有生之人”送气入“有孔窍之类”(如竹制管乐),再自然流淌出来的声音就是天籁,是天然存在于世间的,人之七窍吐纳自然之气,再通过取材于自然的有孔之器流出音声来。人在一定意义上是另一种形式的“器”,是容纳“气”的器皿和吐纳“气”的通路。这也就解释了“气”从何处来的问题即“气”并非人之自生,而是人出于天地之间,作为有孔之造物,与气遭逢、吸纳、涵养、转化释放出带有个人特色的“气”,并对其他造物产生影响。

而自庄子至于宋玉都在强调“气”和“器”(包括人)的遭逢。《齐物论》讲“夫大块噫气,其名为风。是唯无作,作则万窍怒呺”[1]45,气物相遭,各称所受,发出声响“激者、謞者、叱者、吸者、叫者、嚎者、宎者、咬者”[1]46各不相同。《逍遥游》讲“野马也,尘埃也,生物之以息相吹也”[2]4大鹏借助六月的风扶摇直上九万里。风是自然之气、生物个体之气之间的互相作用。《风赋》讲“大王雄风”“庶人雌风”,自然界的风经过不同的人文场景,进入不同的生命个体,吹拂之效各有不同。这种“气”与“器”的遭逢和Kuriyama先生的理论就有内核上的相通之处了,而气在人体之中的停留与涵养则是儒家也在讨论的话题。孟子在《公孙丑篇》中这样说:“气,体质之充也”[3],是兼具生理心理方面的自然之气和精神之气,“夫志,气之帅也。夫志至焉;故曰,持其志,无暴其气”“志壹则动气,气壹则动志”。自然之气与生命个体之气相接,“平旦之气”与“夜气”是日夜轮转的自然之气;内在于人,则是人在日夜轮转中从自然中获得,涵养的精神之气。在孟子思想当中,更重要的是“浩然之气”。孟子论述到:“我善养吾浩然之气。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间;其为气也,配义与道,无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也”,浩然之气是充塞于天地之间,为人所修养的气,虽然含有强烈的道德意味,但还是渗透出生命个体作为载体和媒介,沟通内外之气的态势。这说明了自先秦至魏晋,人作为另一种形式的“器”,与自然之气发生关系的观念一直存在。

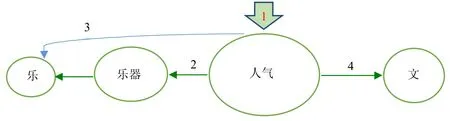

回到《典论·论文》上,“气之清浊有体”模糊了气的来源而着重描述气的状态,“不可力强而致”抛出一个亟待解决的问题即为何不可力强?曹丕通过譬诸音乐给出了答案:“气”有先天之清浊。此“先天”并非强调“气”来自于人之初生,而在强调个体差异性。这几句中有两个脉络,一是“气”流动之脉络,二是人、器关系之脉络。为了便于解释,见图1、图2。

图1 气的流动

图2 人器关系

厘清曹丕《典论·论文》中“气”观念之源流无疑是艰难的,因为用“气”贯通世界的整体架构是儒家道家共享的阐释方式。牟宗三先生在《才性与玄理》首章详细解析了儒家“用气为性”的诸般特征,提出了“顺气而言性,则上溯性之根源为‘元一之气’,简称曰‘元气’,或直曰‘气’”顺气而言性,则性是气下委于体。就人物而言,则曰:‘初禀’,则禀而受之以为性。气下委于个体而为性,此性,若总持而言之,则‘性者生也’(古训),‘生之谓性’(告子),‘生之所以然者谓之性’,‘生之和所生,精合感应,不事而自然,谓之性’,‘凡性者,天之就也,不可学,不可事’,‘不可学,不可事,而在人者,谓之性’(荀子正名、性恶等篇)”[6]。虽然牟宗三先生所引儒家观点有强调“气”的本源地位,甚至认为元气之于个体是一种向下灌注的关系,其后又提到气之清浊,引向道德判断一路①王充《命禄篇》中有“故夫临事智愚、操行清浊,性与才也;仕宦贵贱,治产贫富,命与时也”的说法,可见至少在东汉,道德判断已纳入才性的判定标准中,亦可与九品官人法参证。,但不容忽视的是,“元气”向下灌注于个体的时候,“气”的异质区分如清浊、厚薄、强弱等,成为了区分生命材质不同方面(如智愚、贫富、寿夭等)先天的、根源性的因素,且在质中复作不同等级之别(或量之别)[7]。在元气灌注之下,个体性和先天性得到了充分的重视和发挥,此番“气性之说”引出东汉末至魏晋的才性品鉴之风便是一种应然和必然。

至于道家,老庄皆言“气”。《庄子·知北游》说“通天下一气耳”[2]733,物我彼是,皆在此一气之化中。《庄子·大宗师》说“与造物者为人,而游乎天地之一气”[2]268。理想人生在于与造物者为人,游乎天地之一气[8]。《老子》说“万物负阴而抱阳,冲气以为和”《庄子》用“两行”的观念展开了二维的世界,确立了个体与个体之间,个体与本体之间的关系,引入气的观念让这个二维的世界充盈起来,且运转不息、生化不止至三维甚至更高的维度。《老子》将人类划分出了层级,根据“神—圣—贤—众”的序列,自上而下,“道”是散漫至于无穷的顶点,它投出本体之光(不可见,姑且以光代指),照亮了神。神与道混溶不显其形,其存在着超乎人类所描述的所有感官的超感体验,神投影给圣,圣或许有过超感体验,或只是知道在敏锐的感官之上仍有更高级的超感体验(对本体的体会)。这样解释起来,本体之光之于其下的层级看似仍是类似于儒家阐释系统中“元气”“下委于体”的灌注关系,实际上“气”的概念引入之后,这个圆锥就变得更高维,更看不见边界了,为此,“气”的运行方向也更加灵活而不易描述。个体与个体间,个体与整体间因为“气”的充盈和流动有着清晰又模糊的边界。

个体之气包含在个体之中又包含在整体之中,人体的七窍是内外沟通的通路,早在《黄帝内经》《素问·生气通天论》就有记载:“天地之间,六合之内,其气九州、九窍、五脏、十二节,皆通乎天气”,隋杨上善认为“地质声色芳味之气,循七窍从外入内”,《素问·金匮真言》“故春善病鼽衄”,及“龙砂学派”对《素问·五常政大论》“少阳司天,火气下临,肺气上从……革金且耗,大署以行,咳嚏鼽衄鼻窒,曰疡”,“太阳司天,寒气下临,心气上从……嗌干善渴,鼽嚏”等条文的诠释,均体现了五运六气的自然界变化与七窍的密切关系[9]。从孔窍,内外之气的沟通上看,人是更精密高级的“器”又得到了佐证。

图2中线路1-2正是描绘了演奏者奏乐时气的流通,线路1-3则是人本身作为“器”时气的流通(产生了“啸”“歌”“吟咏”一类的音声②《文选》中,将《啸赋》归于“音乐”名目之下。),同时又是图一中气的流动循环。在“气”的流动中,“器”的配合下,音声产生,上升到“气”的沟通循环层面。极致的“乐”就是环外之气与体气的沟通,是“道”借助“气”和“器”完成了一个圆满的循环,为此,便容易理解“八音克谐,神人以和”的观念了。而“文以气为主”就给了“文”与“乐”同源的前提,历代文人在为文之时自觉不自觉地都会对音声和谐有着一定追求,读者也在接受时对音韵和谐的作品较为偏爱,这或许正是因为“气”是文与乐最大的内在关联。

从《晋书·律历志》[10]480记载看来,音声亦分清浊:

灵帝熹平六年,东观召典律者太子舍人张光等问准意,光等不知,归阅旧藏,乃得其器。形制如房书,犹不能定其弦缓急。音,不可书以晓人,知之者欲教而无从,心达者体知而无师,故史官能辨清浊者遂绝。其可相传者,唯候气而已。

……

泰始十年,中书监荀勖、中书令张华出御府铜竹律二十五具,部太乐郎刘秀等校试,其三具与杜夔及左延年律法同,其二十二具,视其铭题尺寸,是笛律也。问协律中郎将列和,辞:“昔魏明帝时,令和承受笛声以作此律,欲使学者别具一坊,歌咏讲习,依此律调。至于都合乐时,但识其尺寸之名,则丝竹歌咏,皆得均合。歌声浊者用长笛长律,歌声清者用短笛短律。凡弦歌调张清浊之制,不依笛尺寸名之,则不可知也。

音声来源于气的流动,“器”的共同作用,那么既然“气”有清浊,“音”自然有清浊,同《典论·论文》“气之清浊有体,不可力强而致”[5]720一样,《晋书·律历志》并没有把重点放在辨别气的清与浊孰高孰下上面,而更注重二者的区分,还有配器调律上如何与二者相当相应。“至于引气不齐,巧拙有素,虽在父兄,不能以移子弟。”[5]720和“音,不可书以晓人,知之者欲教而无从,心达者体知而无师”[11]3015两句,从个体差异性方面说明了气和音之间某种相似之处。《晋书·律历志》提到了“候气”之法,彼时之人认为自然节候之变会体现在“气”的变化上,《后汉书·律历志上》载:“候气之法,为室三重,涂衅必周,密布緹縵。室中以木为案,每律各一,内庳外高,从其方位,加律其上,以葭灰抑其内端,案历而候之。气至者灰动。其为气所动者其灰散,人及风所动者其灰聚”[11]3016人体以外的气不经过人的参与直接通过乐器,乐器中放上灰,气本身在每个节气不同的特质自然就会透过灰飞出的不同按孔体现出来,这更是印证了上文图一所论“气”的流通路径与人是高级的“器”的观点。

曹丕《典论·论文》意图用音乐领域器乐演奏的能力“虽在父兄,不能以移子弟”的观点同理论证为文,并不是仅存于理论层面的假设和推演,而是基于已经发生过的事实和国家的律历制度所做出的总结和延伸。《晋书·律历志》[10]479中存记载了如下事件:

汉章帝元和元年,待诏候钟律殷肜上言:“官无晓六十律以准调音者。故待诏严崇具以准法教子男宣,愿召宣补学官,主调乐器。”诏曰:“崇子学审晓律,别其族,协其声者,审试。不得依托父学,以聋为聪。声微妙,独非莫知,独是莫晓。以律错吹,能知命十二律不失一,乃能传崇学耳。”试宣十二律,其二中,其四不中,其六不知何律,宣遂罢。自此律家莫能为准。

这一段记载充分说明一个人即便出生在调律官员世家,得到了较他人更为便利的调律知识教育,也未必能子承父业通晓乐律中变化多端的奥妙,其中提及的无法继承和转移,具有强烈个体性,差异性,在这方面,音乐与文学存在内在的共通之处。这种对个体差异和无法传承两大特质的认识在汉代选官考核中已经得以呈现,以曹丕的身份,自然可以“譬诸音乐”,将问题的核心引入到对文章创作的评判来。不论是对协调音律方面官员的考核还是对建安七子的评判,终归落脚到人员的任用,朝廷组织结构的架构这一目的上。相对于汉室对协律官员的选拔,曹丕在选用为文之能士的时候要包容得多,既没有判定清浊之气的优劣,又在点评七子之后以“文非一体,鲜能备善”做结,正是要调和在“人人自谓握灵蛇之珠,家家自谓抱荆山之玉”[5]720的时代“文人相轻”[5]720的尖锐矛盾,将这些自命非常的人才,更好地因才施用。

在陆机《汉高祖功臣颂》的结尾也有以“清浊”代指才性各有特色的臣子的情况:“震风过物,清浊效响。大人于兴,利在攸往”李周翰注曰:“言风动过于万物之中,无清浊皆应声响,亦如功臣各效其才,以成大业”[12]说的也是在明君政治下,皇帝知人善任、功臣各司职守、根据各自特色为朝廷效力的理想状态。清浊的优劣被弱化,其中人臣各得其所,拱卫盛世的理想状态被强化,为此,自然哲学的话题顺利被引渡到政治哲学上。

此外,乐理、文论、诸子对世界秩序构成的言论中时常出现一些同名的概念,例如《中庸》中就有“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。中也者,天下之本也。和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉”[4]的说法,“中节”“和”的概念在乐理中也时常应用。陆机《文赋》中的“应”“和”“悲”“雅”“艳”观念,对文章音声之美的关注,还有大篇幅论文和论乐模糊的言论,《文选》所录音乐一类对于乐器及其演奏人格化的赋予无不从各个侧面印证着那个时代在大化之“气”的鼓荡下,人们秉承各自天生天然之气,感知体内体外“气”的沟通流动,并在其过程中创作出文和乐的现象。这些作品再将其包蕴着的“气”投入大化,可以应和道、感染人,故而得以流传后世,至于不朽,而《典论·论文》及其同时代的部分文论正是洞悉了这一趋势,让“气”的概念进入了对文学、音乐作品的观照当中。在曹丕《典论·论文》中,创作者之“气”的个体性,不可继承性被首次提出并加以论述,对于自身、自身所处族群(文人)、自身所从事的创作活动以及由气而道的思考正宣告了“文学自觉”的到来。

在版本选择上,究竟是选择更注重“气”流动循环的“引气不齐”,还是更注重“气”“器”(专指乐器)关系的“孔气不齐”,各有其合理性。一番引而申之的论述也未必可以得到曹丕原文便是“引气不齐”的确论,但透过版本的考辨,由“气”的概念进而管窥一个时代的创作理念、评论理念、社会风气、选官制度,可透视出一个时代中人对于自身、族群、国家乃至宇宙之间的相似性及互通性的思考,这或可以抛砖引玉,提供一个有趣的研究角度。