体外循环下心脏瓣膜置换术后心包与纵膈引流液变化规律探讨

心脏瓣膜置换术后并发症多,出血是常见的重要并发症。目前,关于术后出血国内外尚无统一的判断标准,同时手术创面出血较难量化,心包与纵膈引流液量易于观察,与心脏瓣膜置换术预后密切相关。本研究观察体外循环心脏瓣膜置换术后心包及纵膈引流液量的变化规律。

1 资料与方法

1.1 临床资料 回顾性分析2016年10月—2018年1月山西医科大学第一医院心胸外科因心脏瓣膜病行机械瓣置换术病人121例,男58例,女63例;年龄(59.6±6.1)岁;风湿性瓣膜病变52例,退行性瓣膜病变55例,先天性主动脉瓣膜畸形14例;二尖瓣狭窄和/或关闭不全66例,主动脉狭窄和/或关闭不全24例,二尖瓣、主动脉瓣联合病变31例,合并功能性三尖瓣关闭不全(中至重度)42例;纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级Ⅱ级68例,Ⅲ级53例;射血分数(EF)≥45% 72例,EF<45% 49例;合并左心房血栓39例,合并心房颤动79例;合并中度以上肺动脉高压34例;主动脉瓣置换术24例,二尖瓣置换术66例,二尖瓣+主动脉瓣置换术31例,同期行三尖瓣成形术(Devega)42例。所有病人心功能改善后复查正常后均纳入观察,口服华法林抗凝治疗术前2周已停用。

1.2 排除标准 术前合并高血压、糖尿病、冠状动脉性心脏病、肢体动脉栓塞病、再次瓣膜手术及感染性心内膜炎;病程中因心功能不全引起肝、肾功能异常;术后任何原因中等量及以上胸腔积液和心包积液。

1.3 手术治疗 所有病人内科治疗确定效果不理想,具有手术治疗指征。入院后均在心功能Ⅱ~Ⅲ级时行常规全身麻醉浅低温(32~35 ℃)体外循环下完成手术。体外循环时间98~180 min,平均119 min;主动脉阻断时间32~126 min,平均57 min,停机时血红蛋白(Hb)≥80 g/L。拔管指征:引流通畅;无创面活动性出血,24 h总引流量<100 mL;心功能及血流动力学稳定,无再次开胸指征。

1.4 观察指标及方法 全部病人均在浅低温体外循环下行心脏瓣膜置换术,术后放置心包及纵膈引流管,自钢丝闭合胸骨后开始计算引流管中引流液量并观察颜色,对引流液进行血红蛋白及红细胞计数分析并与血液相应指标对照。

2 结 果

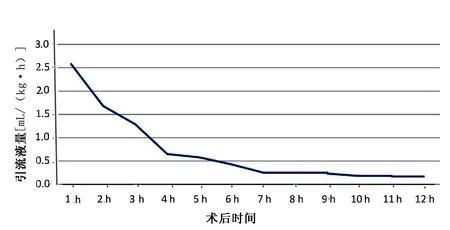

2.1 心包、纵膈引流液量变化规律 心包及纵膈引流管放置时间34~89 h,中位数41 h;总引流液量146~890 mL,平均472 mL;第1小时引流液量最多且个体间差异大,致总量差异明显,但变化趋势相同;第3小时引流液量开始减少,引流液颜色类似于全血,但Hb含量已减少;第4小时后引流液量明显下降,6 h后引流液量已降至最低,术后前6 h引流液量占总引流液量的42%;此后引流液以浆液渗出为主,血球成分比例很少。24 h后引流液中以浆液为主。详见图1。

图1 心脏瓣膜置换术后12 h引流液量变化趋势

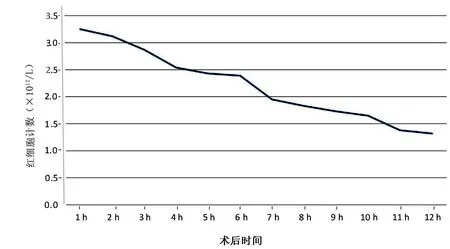

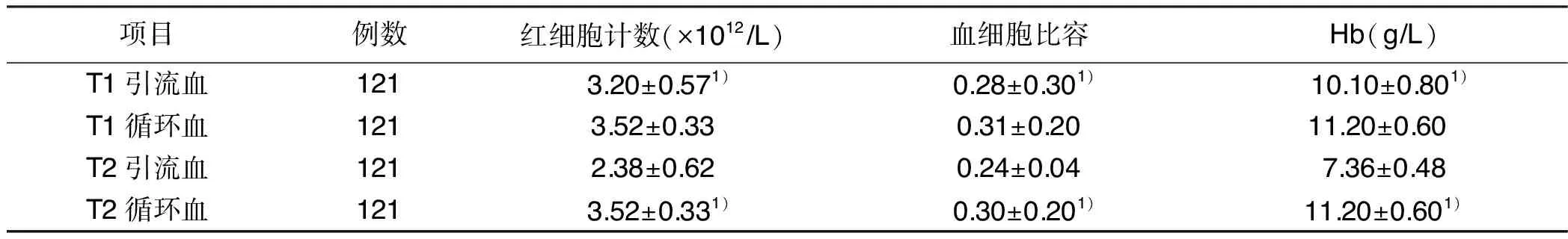

2.2 术后引流液量成分变化 心瓣膜置换术后前3 h引流液红细胞计数与全血接近,之后逐渐下降,到术后第6小时引流液红细胞计数较低,详见图2。术后3 h(T1)引流液Hb、红细胞压积、红细胞计数与循环血比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后6 h(T2)循环血和术后3 h(T1)引流血与术后6 h引流血比较,红细胞计数、Hb、血细胞比容明显升高(P<0.05)。详见表1。

图2 心脏瓣膜置换术后12 h引流液中红细胞计数变化趋势

项目例数红细胞计数(×1012/L)血细胞比容Hb(g/L)T1引流血1213.20±0.571)0.28±0.301)10.10±0.801)T1循环血1213.52±0.330.31±0.2011.20±0.60 T2引流血1212.38±0.620.24±0.047.36±0.48T2循环血1213.52±0.331)0.30±0.201)11.20±0.601)

注:循环血为术后6 h全血。与T2引流血比较,1)P<0.05

3 讨 论

心脏瓣膜置换术后首要并发症是出血,临床上出血表现为不明显到过度不等,心脏术后严重出血发生率为2%~11%[1-5]。围术期出血与手术损伤血管和止血机制功能缺陷有关,血液肝素化或肝素反跳、血小板功能异常、血液稀释、低温、血细胞机械性损伤及炎性反应等一系列因素导致止血功能缺陷[5-6],出现手术创面广泛渗血[7],且增加心脏瓣膜置换术围术期出血发生率。

本研究结果显示,心瓣膜置换术后引流液引流速度是一个波动下降过程,术后前6 h引流液量占总引流液量42%,第1小时最多,且个体差异大,考虑术中与术后血压波动幅度较大,该时间段是术后血压波动幅度最大时段。一般术中维持较低血压,术后随着麻醉药物撤除,循环状况改善,血压均有不同程度提高,甚至明显高于正常水平。术中止血主要是机械性止血,血压升高后,电凝止血的小血管血凝块可能脱落引起出血。除了血压,心率也是术后第1小时波动幅度较大时段。术后前3 h引流液量多可能与肝素反跳发生时间、血小板功能恢复时间及复温后逆转血小板内沉积作用时间有关。肝素反跳时间在鱼精蛋白中和后1 h发生,且存在时间持续6 h或更长时间[8-13];血小板暂时性功能损伤术后6~12 h恢复[14];复温后逆转血小板内脏沉积至少需要1 h以上[15]。此后4~6 h后引流液量越来越少,6 h后降至较低水平且平稳至拔管。因此,尽管体外循环过程损耗血小板及凝血因子,仍有足够储备。只要无较大血管出血,一般血压平稳后,依靠自身止血功能可完成止血。因此,术后6 h后体外循环原因所致出血已明显减少,同时本研究结果显示,6 h后引流液红细胞计数降低符合这一规律。

心脏瓣膜置换术后早期心包及纵膈引流液量变化,尤其前6 h变化可一定程度反映病人预后情况,因此也称之为“关键6 h”,与术后并发症及死亡率的发生相关。Miana等[16-19]对心脏术后出血均提出定义,但目前对心脏术后出血及大量出血并无统一参考标准。除非大血管闭合,一般出血不会自行停止,术后早期出血经内科纠正,观察后仍不能止血,考虑为活动性出血应早期及时手术止血。相关研究表明,对术后出血病人,术后4 h内早期再次开胸探查止血与有利结果相关,可明显改善病人预后[19-20]。

心脏瓣膜术后心包及纵膈引流液量应当给予重视,术后早期出血凶险且严重,提示极易引起多系统病变甚至危及生命,完全杜绝手术后出血几乎不可能。因此,及时发现早期出血征象并准确判断发展是心脏术后观察治疗的重要环节。