全面护理干预对恶性心律失常致心搏骤停患者抢救成功率、生命体征的改善体会

吴宜芳

【摘要】目的:分析对恶性心律失常致心搏骤停患者实施全面护理干预的效果。方法:选择我院2017年10月-2018年10月接收治疗的60例恶性心律失常致心搏骤停患者作为本次研究的对象,以数字随机法将其分作两组,各组30例。其中,甲组采用常规护理办法,乙组采用全面护理干预,对比两组抢救成功率及生命体征改善情况。对比两组患者抢救后的生活质量及护理满意度。结果:乙组患者抢救成功率明显高于甲组;乙组患者生命体征恢复时间较甲组短;乙组患者护理后的生活质量明显高于甲组;乙组患者护理满意度高于甲组,P<0.05。结论:针对恶性心律失常致心搏骤停患者采取全面护理干预,能够提高患者抢救成功率,改善患者生命体征,临床上值得推广及应用。

【关键词】全面护理干预;恶性心律失常;心搏骤停;抢救成功率;生命体征

【中图分类号】R821.4+2

【文献标识码】A

【文章编号】2095-6851(2019)09-168-01

当前临床上通常采取心肺复苏和除颤方式对恶性心律失常致心搏骤停患者进行治疗,但对患者预后效果及生存率提高方面不尽理想,所以,需要通过全面有效的护理干预,来达到对预后的改善效果,进而促进病情的康复[1]。本次主要抽取我院2017年10月-2018年10月接收治疗的60例恶性心律失常致心搏骤停患者实施详细分组研究,总结如下。

1 临床资料和护理方法

1.1 临床资料

纳入本次研究的60例对象均匀选自我院2017年10月-2018年10月接收治疗的恶性心律失常致心搏骤停患者中,随机分作两组,各组30例。甲组包括男性16例,女性14例,年龄处在40岁-75岁之间,年龄平均在(59.12±9.01)岁。乙组包括男性17例,女性13例,年龄处在42岁-78岁之间,年龄平均在(58.54±8.32)岁。排除标准:不愿参与及不配合的、伴有认知障碍或精神障碍的、存在重要器官损伤的患者。纳入标准:被确诊为心律失常致心搏骤停的患者、自愿参与的患者。两组患者的临床资料对比(性别、年龄)没有显著的差异,可以实施进一步对比,P>0.05。

1.2 护理方法 甲组采取吸氧、用药、心肺复苏、除颤及对生命体征进行严密监测等常规护理方法。

乙组在甲组基础上采用全面护理干预,具体方法是:(1)应急预案的制定:对药物使用及抢救物品进行充分的了解;分析和总结护理过程中出现的问题,及时采取相应的急救护理;在发现患者甲状腺功能下降,或者出现震颤等症状时,需及时告知医生。(2)对患者生命体征进行严密监测:对患者进行心电监测,并详细做好记录,若发现ST段、心率异常,需及时告知医生,并协助医生进行抢救治疗。(3)基础护理方面:保持病房环境干净整洁,保证室内空气流通,为防止交叉感染,需对室内进行定期杀菌消毒;对患者进行吸氧治疗;对患者饮食加以严格控制,告知患者多食低胆固醇、低脂、易消化的食物,保证大便通畅;叮嘱患者卧床休息,并做好各项检查;为避免压疮的发生,需定期帮助患者翻身,同时加强对患者的皮肤及口腔护理。(4)心理护理方面:加强与患者的沟通交流,对患者心理状况进行及时的了解,根据患者的实际情况对患者进行针对性的心理辅导,帮助患者消除抑郁、焦虑的不良情绪,使患者治疗及护理的依从性、自信心得以提高。(5)人员培训方面:为提升护理人员的专业知识和操作技能,需定期开展相关的培训活动,培训内容主要从识别恶心心律、呼吸机的使用、心腹复苏技能操作以及除颤器的使用等方面进行[2]。

1.3 指标观察及评定

(1)对比两组患者的抢救成功率(初步抢救成功、完全抢救成功):若患者危险因素全部消失,则为初步抢救成功。若患者危险因素全部消失,且尿量、心率、血压、呼吸等指标在24小时内保持在稳定状态,则为完全抢救成功。(2)对两组患者自主呼吸、自主循环及窦性心律等生命体征恢复情况进行比较。(3)采用SF-36量表,对两组患者抢救后的生活质量评分进行比较,8个项目进行综合,总分为100分,分数越高则说明患者生活质量越好。(4)对比两组患者护理满意度。

1.4 数据统计处理

本研究所获的所有数据均通过统计学软件SPSS19.0统计处理,计数资料用“[例(%)]”表示,用“χ2”检验;用“(x±s)”表示计量资料,选择“t”进行检验,若P<0.05,提示差异有统计学意义。

2 结果

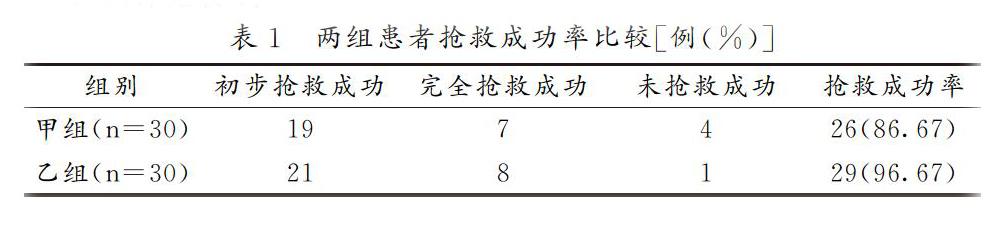

2.1 对比两组患者抢救成功率 乙组30例患者抢救成功29例,抢救成功率为96.67%,甲组30例患者抢救成功26例,抢救成功率为86.67%,乙组患者的抢救成功率明显高于甲组,对比具有统计学意义,P<0.05,详见表1:

2.2 对比两组患者生命体征恢复情况 乙组患者生命体征(自主呼吸恢复时间、自主循环恢复时间、窦性心率恢复时间)恢复时间较甲组短,对比具有统计学意义,P<0.05,详见表2:

2.3 对比两组患者护理前后的生活质量 两组患者实施護理前生活质量对比无明显差异,P>0.05,两组患者实施护理后生活质量明显得到改善,生活质量评分较护理前增高,且乙组患者护理后的生活质量明显高于甲组,对比具有统计学意义,P<0.05,详见表3:

2.4 对比两组患者护理后的满意度 乙组患者护理后的满意度为93.33%,甲组患者护理后的满意度为66.67%,乙组患者护理满意度明显高于甲组,对比具有统计学意义,P<0.05,详见表4:

3 讨论

在心血管内科当中,心律失常较为常见,而恶性心律失常较为严重,具有发病急、危重等特点,预后差且容易导致心搏骤停。所以,除治疗外,临床上还需对该类病症患者加强护理干预,以便对患者病情变化进行及时观察,并做好相应的抢救准备[3]。

本次主要针对恶性心律失常致心搏骤停患者采取全面护理干预进行效果研究,结果显示:乙组患者的抢救成功率明显高于甲组;乙组患者生命体征(自主呼吸恢复时间、自主循环恢复时间、窦性心率恢复时间)恢复时间较甲组短;两组患者实施护理后生活质量明显得到改善,生活质量评分较护理前增高,且乙组患者护理后的生活质量明显高于甲组;乙组患者护理后的满意度为93.33%,甲组患者护理后的满意度为66.67%,乙组患者护理满意度明显高于甲组,对比具有统计学意义,P<0.05。从本次研究中可以看出,甲组采用的常规护理法缺乏针对性和全面性,导致护理效果不佳。而乙组采用的全面护理干预,通过护理前应急预案的制定,加强基础护理的同时,可以对突发事件进行快速处理。通过对患者生命体征进行严密监测、开展护理人员技能培训、加强对患者的心理疏导,多方联动,全面系统的实施护理干预,不仅可以提高护理人员的专业水平,还可以提高患者抢救成功率,加快患者生命体征恢复时间,达到改善预后的效果。

综上所述,针对恶性心律失常致心搏骤停患者采取全面护理干预,不仅可以使患者抢救成功率得以提高,还能够缩减患者生命体征恢复时间,促进患者病情的康复,临床上值得推广及应用。

参考文献:

[1] 牛晋云. 全面护理干预对恶性心律失常致心搏骤停患者抢救成功率及生命体征改善的影响[J]. 基层医学论坛,2019,23(15):2088-2089.

[2] 杨莉,李和军,韩金涛,杨静,祁晓芳,闫蕾,吴文芳. 急诊科心脏骤停29例患者的抢救与护理体会[J]. 临床合理用药杂志,2017,10(20):163-164.

[3] 张秋艳. 恶性心律失常致心脏骤停患者的护理干预效果评价[J]. 航空航天医学杂志,2017,28(06):751-753.