谁的萨满?

——九台满族锡克特里哈拉萨满仪式音乐的传承与流变

王晓东

从2007年3月8日—10日(农历正月十九至二十一)跟随我的硕导刘桂腾教授走进吉林省长春市九台莽卡满族乡东哈什蚂屯(东哈村)锡克特里哈拉的第一次田野考察,至今已有12个春秋。这次田野让我对此家族萨满仪式音乐萌生了浓厚的学术兴趣。此后,我亦多次独自走进村庄进行考察。这里,我首先对曾给予我竭力支持与帮助的四位已逝萨满石殿岐、石宗祥、石清泉(1)石清泉是已故满族音乐研究专家石光伟先生的父亲。、石清珍致以深切的悼念!

九台满族锡克特里哈拉萨满仪式音乐从1980年代开始受到民族音乐学界的关注。如石光伟、刘厚生编著的《满族萨满跳神研究》(2)石光伟、刘厚生编著:《满族萨满跳神研究》,吉林:吉林文史出版社,1992年。对该家族祭祀仪式程序及部分神词(唱词)予以描述与记录。宋和平的《满族萨满神歌译注》(3)宋和平著:《满族萨满神歌译注》,北京:社会科学文献出版社,1993年。,尹郁山的《满族石姓萨满祭祀神歌比较研究》(4)尹郁山编著:《满族石姓萨满祭祀神歌比较研究》,长春:吉林文史出版社,2007年。对锡克特里哈拉萨满“神本子”(5)“神本子”是满族萨满世代流传的,用于记录神词(唱词)的手抄文本。中所记录的神词进行了整理。以上三本专著成为当下锡克特里哈拉传承萨满音乐文化的重要神歌文本。石光伟、刘桂腾、凌瑞兰著《满族音乐研究》(6)石光伟、刘桂腾、凌瑞兰著:《满族音乐研究》,北京:人民音乐出版社,2003年。有专章对满族萨满音乐进行了研究,其中搜集了该家族祭祀仪式中的《念杆子》《领牲》《请神》等六首神歌。

论文成果主要有,石光伟的《满族音乐初探》(7)石光伟:《满族音乐初探》,《中央音乐学院学报》,1987年,第4期,第38—44页。、《满族烧香萨满跳神音乐》(8)石光伟:《满族烧香萨满跳神音乐》,《中国音乐》,1989年,第3期,第71—74页。,石光伟、刘桂腾的《满族萨满跳神音乐概述》(9)石光伟、刘桂腾:《满族萨满跳神音乐概述》,《满族研究》,1994年,第2期,第67—78页。等。以上论文成果皆以锡克特里哈拉萨满祭祀仪式类型及其音乐方面的描述与分析为主。此外,笔者的硕士学位论文《九台满族锡克特里哈拉萨满仪式音乐研究》(10)王晓东:《九台满族锡克特里哈拉萨满仪式音乐研究》,沈阳音乐学院硕士学位论文,2010年。及拙文《九台满族锡克特里哈拉萨满仪式音乐考察》(11)王晓东:《九台满族锡克特里哈拉萨满仪式音乐考察》,载萧梅主编《中国民间仪式音乐研究(东北卷)》,北京:文化艺术出版社,2014年。,在对锡克特里哈拉萨满仪式音乐基本特征进行探索的基础上,进一步讨论了该类祭祀仪式音乐的文化属性。2007年,刘桂腾率考察团队(12)田野考察团队成员,主持人:刘桂腾,摄像:于波,录音:杨佳斌,场记:王晓东。对满族锡克特里哈拉萨满祭祀仪式音乐进行了专项调查;2015年,完成了上海音乐学院/影像民族志“声音中国”项目《满族锡克特里哈拉萨满春祭》。该片是学界唯一一部采用音乐影像志方法对满族锡克特里哈拉萨满祭祀仪式音乐进行实录的影像文本。

21世纪,随着城市化进程的影响、族人萨满信仰的削减及老萨满的陆续辞世,此家族原生性的萨满祭祀仪式面临“扣香”(13)“扣香”是族人对祭祀仪式停办的俗称,即家族从此不再祭祀祖宗。境地。2007年6月,家族以“九台满族石氏家族祭祖习俗”获批为吉林省非物质文化遗产。从此,其仪式备受“他者”——地方文化部门、传播媒体、研究者,乃至旅游业、文化产业的关注及给予的“人文关怀”。这种“关怀”增强了族群文化自信,同时亦带来一定的弊端。如萧梅教授所言,“传统暨民间音乐不断以他者重构的面貌出现。用一句最经典的中国话语,就是不同的他者,都站在各自需要的立场,‘取其精华,去其糟粕’,进而为我所用,在使用者的立场和意义系统中再行拼合(bricolage)。”(14)萧梅:《谁的声音——以田野工作的视角》,《音乐艺术》,2009年,第1期,第94—102页。学界已有研究成果显示,九台满族锡克特里哈拉所保留的以祖先神为主体的“家祭”和以自然神为主体的“野祭”,是以“万物有灵”的神灵信仰为本原,以仪式为载体的萨满祭祀音乐文化。本文结合已有研究成果与当下仪式现状相比较,带着“谁的萨满?”的疑问,对锡克特里哈拉萨满仪式音乐的传承与流变予以详实分析。

一、族群认同下的萨满音乐文化

满族锡克特里哈拉萨满祭祀仪式流传于九台莽卡乡东哈什蚂屯(东哈村)与胡家乡小韩屯。九台原为县级市,于2014年12月20日撤县划归长春市,属长春辖区之一,位于长春东部,总面积2875平方公里。全市总人口764151人,满族31914,占总人口的4.2%。九台地区的满族最早为随努尔哈赤统一女真各部落,转战南北后迁徙于此者,或为满族八旗兵于打牲乌拉总管衙门当差而留居于此者,开垦荒地、务农为业,形成村落。(15)戴玉芬、陆军、赵锡歧:《九台县志》,长春:长春市地方志编纂委员会,2001年,第836页。

(一)族群主体

图1.吉巴库墓(王晓东拍摄)

锡克特里哈拉祖先系黑龙江尼马察部人,据《大清太祖高皇帝实录》卷三载:“辉发国(辉发部),本姓益克特里,黑龙江岸尼马察部人也。始祖昂古里、星古力,自黑龙江载木主(乘木筏)迁于渣鲁居焉。”(16)尹郁山编著:《满族石姓萨满祭祀神歌比较研究》,长春:吉林文史出版社,2007年,第1页。辉发部原属16世纪前期海西女真扈伦四部之一。《满族通史》载:“辉发部原为益克特里氏,系黑龙江尼马察人,乃肥河卫、呕罕河卫女真人的后裔。始祖昂古里星古力移居渣鲁(明扎剌奴站),后投奔居住在张地扈伦人纳喇氏噶扬噶图墨土,遂附其姓。昂古里星古力传七代王机禇,征服辉发部,在辉发河边扈尔奇山筑城居住,号辉发部。”(17)李燕光、关捷主编:《满族通史》,沈阳:辽宁民族出版社,1991年,第47页。《八旗满洲氏族通谱》载:“于17世纪南迁的众多海西女真姓氏中,有锡克特里氏伊纳克和托巴颜、郭克舒、额齐布等人。”(18)李燕光、关捷主编:《满族通史》,沈阳:辽宁民族出版社,1991年,第51页。《石姓家谱》又载:“石姓,满文为‘石克特立哈拉’,正黄旗,为佛满洲(19)佛满洲即旧满洲,为努尔哈赤建国初的满洲;新满洲即伊澈满洲,是指后期零散编入的满洲。,现居住在吉林省九台小韩乡和东阿屯,即松花江沿岸。该姓氏原居长白山、辉岭等地,后随努尔哈赤起兵南下,进驻在今沈阳郊区。顺治元年时,原是兄弟三人的石姓,有两兄弟随军入关,进驻到北京近郊区并落户。最小者名曰吉巴库,奉旨前往乌拉等处,采珠、捉貂,便离开沈阳郊区,前往乌拉总管衙门当差。”(20)宋和平著:《满族萨满神歌译注》,北京:社会科学文献出版社,1993年,第32页。可见,如今依松花江畔而居的莽卡乡东哈什蚂屯与胡家乡小韩屯的锡克特里哈拉族人是吉巴库后裔,构成锡克特里哈拉萨满信仰之主体。吉巴库墓位于胡家小韩屯当地人称的“南山”。南山,其实是一座杂草丛生、树木繁茂的小山丘,亦是锡克特里哈拉家族的固定坟场。据穆坤达(族长)石文学(21)石文学,男,满族,1949年6月26日生人。小韩屯锡克特里哈拉穆坤达(族长)。讲述,逢年过节,族长会带领族人焚香供奉。2010年11月5日,九台区政府正式批古墓为“重点文物保护单位”,并召开庆典活动,为其立碑。

(二)萨满音乐文化对族群身份认同的效用

“族群”是人类在资源竞争中为了追求集体利益并限定可分享的人群范围而产生的以主观认同凝聚的社会人群。(22)王明珂著:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,杭州:浙江人民出版社,2013年,第309页。关于族群认同,学界尚未形成共识性的界定。菲尼(Phinney)的定义是:族群认同是一个动态的、多维的、涉及人的自我概念的结构;族群认同是一个概念化的自我模式,这一模式可能被周围的环境接受或拒绝,它对个体是具有强制性的,你有什么样的祖先、什么样的后代都是先定的;族群认同是一个复杂的结构,它不但包括个体对群体的归属感,而且还包括个体对自己所属群体的积极评价,以及个体对群体活动的参与等。而卡拉(J.Carla)则认为,族群认同是指个体对本族群的信念、态度,以及对其族群身份的承认。(23)转引自万明钢、王舟《族群认同、族群认同的发展及测定与研究方法》,《世界民族》,2007年,第3期,第1-9页。文化认同,首先是指人的自我认同,归根结底是一种发生自局内人文化观念的,以主观意愿为划分标准的身份认同。而音乐文化认同,应该依据音乐与文化(或艺术/非艺术)的两重标准,并且允许存在客位的和主位的两种视角。(24)杨民康:《“音乐与认同”语境下的中国少数民族音乐研究——“音乐与认同”研讨专题主持人语》,《中央音乐学院学报》,2017年,第2期,第3-11页。可见,族群认同涵盖族源、血统、祖先根基、族群心理,个体对群体的归属感以及个体对群体音乐活动的参与等要素。对于锡克特里哈拉而言,以上人文要素皆备。然而,随着国家对传统音乐文化的重视,以及在特定文化空间内族群文化身份为族人带来的优待,进而提升了锡克特里哈拉对其族群身份认同及萨满信仰音乐文化的重视,为萨满祭祀仪式的传承起到了一定的促进作用。而萨满信仰中的音乐文化符号又是族群音乐文化认同中的重要组成部分。

(三)族群认同的音乐文化符号

萨满信仰文化符号是锡克特里哈拉族群文化认同的重要组成部分。其本质在于,“信仰本身是一种物质形式,想象在这一形式下表现了无形的基质,而惟独这种遍布于各种异质事务的能量,才是膜拜的对象。”(25)〔法〕爱弥儿·杜尔干著,渠东、汲喆译:《宗教生活的基本形式》,上海:上海人民出版社,2006年,第182页。

萨满信仰本质的物化形式体现于借助某种客观存在的物质,表达自己对神灵的崇拜与敬仰。如仪式中的造像、柳枝以及祭器等。在此种意识形态下产生潜在而无形的力量。物质通常以文化符号的形式存在,我们可理解为“能指”,“能指是一种中介物,它必须是一种质料。其内质永远是质料性的(声音、物品、形象)。”(26)〔法〕罗兰巴尔特著,李幼蒸译:《符号学原理》,北京:中国人民大学出版社,2008年,第33页。中介物既是一种质料也是一种意识之载体,其所表达的符号意蕴可理解为“所指”,“所指不是‘一件事物’,而是该‘事物’的心理表象。”(27)同注,第29页。从“能指”到“所指”可视为过程,即意指作用,它是把二者连接为一体的行为,这个行为的结果便是符号。在语言学的结构中,所指从某种意义上说是在能指之后的,只有通过能指才能达到所指。(28)同注,第34页。显然,信仰音乐文化符号之效应的力量具有无形的潜能。而这种符号又是一项极为复杂而潜在的无形系统。锡克特里哈拉萨满信仰之祭器的神圣性是“能指”系统下的“所指”意涵,是无形的,潜在的心理效应。

通过田野考察资料显示,在社会转型期的当代,部分族人家中依然供奉祖宗板、佛多妈妈(29)佛多妈妈,满族保婴、育婴之神。“佛多”为满语,译为柳枝。民间常以柳枝代替此神,萨满唱诵《佛多妈妈》神歌予以祭祀。、敖都玛法(30)敖都玛法,满族的英雄之神,传说此神曾救过努尔哈赤,锡克特里哈拉用《敖都玛法》神歌祭祀此神,篇幅所限,谱例省略。等萨满信仰文化符号。这亦证明,萨满信仰对族人意识形态的影响是极为深远的。信仰是心理的,也是思想层面的。这些族群认同的音乐文化符号,业已成为当下家族吸引观众眼球的媒介。

图2.族人石文宝家的佛多妈妈与敖都玛法(王晓东拍摄)

二、萨满祭祀仪式音乐的流变

2008年,我对萨满石宗祥采访时,他曾讲道:“我们家族的萨满祭祀其实在‘文化大革命’时期已经‘扣香’。当时家族‘神本子’、祭器烧毁,但族人心里还是信仰神灵的。‘文化大革命’后,在当地文化部门的帮助下才恢复。”(31)采访时间,2008年7月21日,地点:吉林省长春市九台区莽卡满族乡东哈村4居民组萨满石宗祥家。新中国成立后,锡克特里哈拉萨满仪式音乐经历了两次历史性的“波折”。其一,“文化大革命”时期,该家族萨满祭祀音乐文化被视为封建迷信禁止,仪式被迫“扣香”。1983年,家族对仪式进行了重构。其二,1990年代末至21世纪初,随着城市化进程,年轻族人萨满信仰渐趋淡薄,其萨满祭祀仪式再度面临“扣香”境地。此情形下,穆坤达、老萨满、栽力在文化部门的帮扶下对其进行了传承。随之,今天萨满祭祀仪式所处的社会大环境的变化,其仪式音乐亦发生了相应的流变。

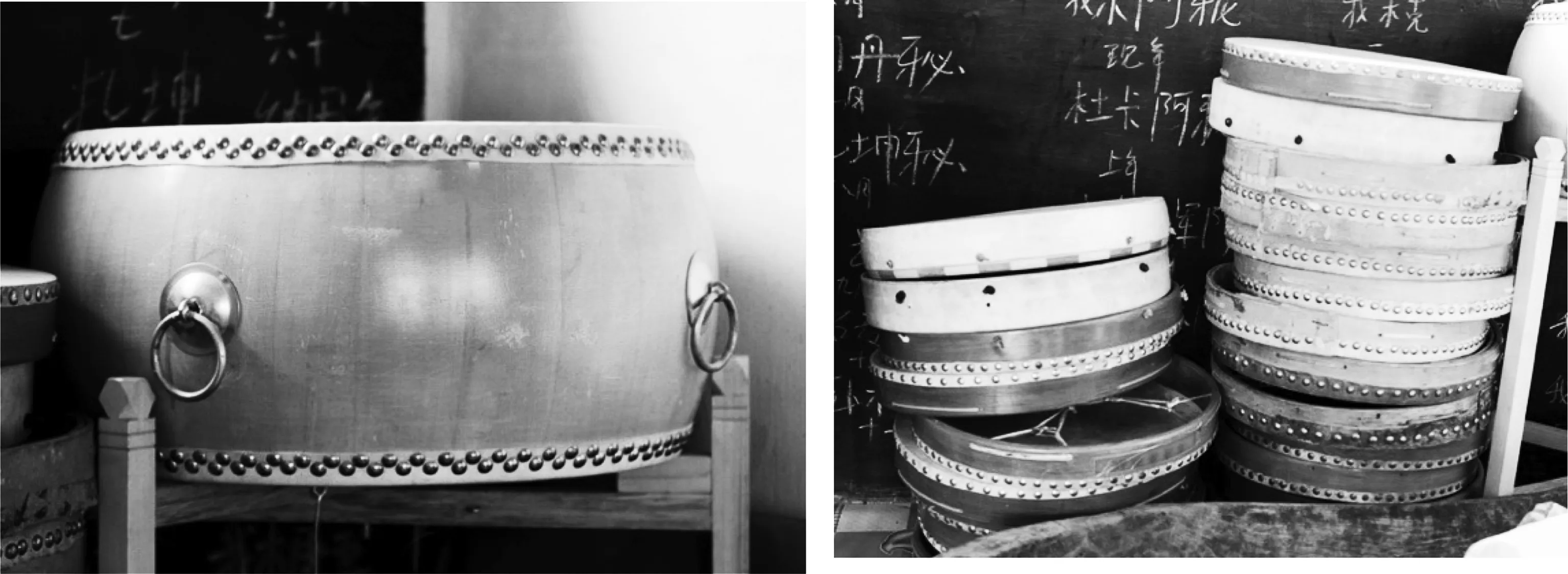

(一)萨满乐器神圣性的消逝

萨满乐器(响器)是锡克特里哈拉祭祀不可或缺的祭器。执仪者(萨满)在请神、降神、附体、送神等各仪式环节皆需使用。仪式语境下,器声在萨满的精神世界里蕴涵着“通神”效用,乐器被族人视为附有神圣性的祭器。

锡克特里哈拉萨满祭祀内容复杂,神歌丰富,乐器多样。乐器亦是祭祀人员因仪式程序所需而选择的击奏性响器。包括依姆钦(抓持型单面鼓)、西沙(腰铃)、同肯(抬鼓)、嚓拉器(拍板)、托力(铜镜)等。乐器本身附有一定的象征效力,“象征的效力恰恰在于形式上彼此对等的结构所具有的这种‘诱导性质’;这些结构可以用不同的质料在生命的不同阶段形成:有机过程、无意识心理现象、成熟的思维”。(32)〔法〕克洛德·列维-斯特劳斯著,张祖建译:《结构人类学》,北京:中国人民大学出版社,2006年,第185页。锡克特里哈拉萨满乐器象征性的文化意涵亦是族群无意识的心理现象。从田野考察所获的口述资料分析,乐器的这种神圣性业已消逝。而消逝之缘由主要与乐器之来源有着密切的关系。

图3—1.同肯(王晓东拍摄) 图3—2.散置的依姆钦(王晓东拍摄)

锡克特里哈拉所存乐器来源不一。其一,1980年代,在吉林市文化部门及一些研究者的帮助之下,按照萨满记忆中的形制、数据进行制作。其二,仪式重构后,在族人筹资下按照仪式乐器需求量从当地乐器店购买。其三,地方高校、研究机构、研究者赠送。如萨满石宗祥生前使用的依姆钦,由美国一位学者赠送。抬鼓是长春某高校赠送。这些萨满乐器在族人视野里早已丧失神圣性。2008年,我对石殿岐萨满采访,他曾提到:“鼓过去是不能随便敲响的。只要鼓声响起,就意味着请神。乐器日常置于供奉祖宗的房间内享受香火才灵验。现在不同了,这些乐器都是‘后制’的或新买的。”(33)采访时间,2008年7月22日,地点:吉林省长春市九台区其塔木镇石殿岐家。其鞔鼓方式,鼓面原来由皮绳固定,在当代改为铆钉(如图3)。可见,乐器在族人意识形态中早已成为普通乐器。2018年7月7日,当我在族人的带领下再次走进放置乐器的“谱房子”(34)“谱房子”是族人对神堂的俗称,家族用于存放族谱、祭器,以及龙虎年续写族谱、祭祖的固定场所。,看到乐器散置于房间的各个角落。据穆坤达讲,“谱房子”是九台区政府投资新修建的砖木结构的砖瓦房,为了防火,日常不能焚香供奉神灵,仅供摆放器具。

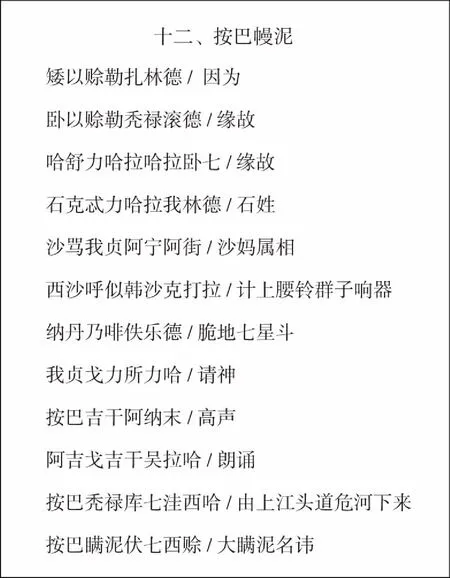

(二)萨满神歌的流变

萨满在请神、降神、附体、送神各仪式环节皆需借助神歌完成仪轨。神歌是萨满与神灵对话之媒介。萨满在神灵附体进入迷幻,栽力需通过神歌与其对话表达族民夙愿。神歌需用满语念诵或唱诵,当代迫于满语失传形势,新萨满只得依赖“神本子”中的神词学习。而神词则采用汉字标记语音的方式记录,满语中一些特殊语音又无法标记。前辈萨满在学习时曾因师傅会讲满语,他们借助汉字的提示发音。今天,经过几代传承,这种功能业已丧失。新萨满只得

图4.神词(唱词)(王晓东拍摄)

按照神本中的汉字猜音、读音,不知其意。初学者在演唱时常出现满语音与旋律韵味脱节的尴尬现象。

再者,“叙事性”是萨满神歌的重要特征。从田野考察搜集到的神歌记谱分析,三音列、四音列结构是其仪式较为常用的神歌类型(35)相关谱例在拙文《九台满族锡克特里哈拉萨满仪式音乐考察》的音列特征陈述中有详实记录(参见萧梅主编《中国民间仪式音乐研究(东北卷)》,北京:文化艺术出版社,2014年,第233—240页)。。如石光伟先生对满族神歌特征的总结:“满族神歌,音域较窄,最关键的核心问题是受满语语音谐和规律所制约。语音的平直,表现在诵祷性叙述性为主的神歌中,一般多是级进式的活动在五度之内,无大跳。较常见的是三或四音列构成的平稳旋律。”(36)石光伟:《满族的祭祀与烧香跳神音乐》,《民族艺术》,1987年,第3期,第81—88页。而当代仪式中频繁出现音列完整,更具抒情性的五音列神歌。这亦说明,锡克特里哈拉祭祀仪式神歌由起初萨满向神灵表达夙愿的“实用性”功能,出现向抒情性、娱乐性转化的情形。

谱例1.神歌《多霍落瞒尼》

歌词大意:

是什么原因,为谁家之事,在此请神?

居住在长白山上,冲入云霄的山峰上,

多霍落瞒尼,从高高的山峰楼上来了。

经过了爱民郭洛,沿着讷音郭洛行进,

由松花江下来了,残疾之身,瘸着腿降临了。

(东哈石光华演唱 刘桂腾采录 宋和平译词 王晓东记谱)

(三)仪式音乐功能的双重性

锡克特里哈拉萨满祭祀仪式音乐原为应族群需求,为族群祈福、祛灾,为族群服务的实用性为本。当这种传统遭遇现代文化的撞击,其萨满职能及仪式功能皆发生了结构性变化。如费孝通先生所言,“传统是社会所积累的经验。行为规范的目的是在配合人们的行为以完成社会的任务,社会的任务是在满足社会中各分子的生活需求。”(37)费孝通著:《乡土中国》,北京:人民出版社,2008年,第61页。

在市场经济繁盛的今天,随着人们经济生活水平的提高,人文精神的迫切需求,加之各地旅游项目开发日盛。锡克特里哈拉萨满祭祀之神韵亦吸引了地方旅游投资商的注意力。各地旅游文化节、艺术节等商业性活动皆向萨满邀约。在这种人文生态遽变,经济利益驱动的情况之下,其萨满祭祀仪式亦出现适应性的变化,其族群自觉地形成了从总族长→分族长→萨满→族人“自上而下”的隐形“话语权”体系。如一部纪录片的录制,需经总族长许可,通知分族长组织萨满、栽力及族人做仪式方面的积极筹备。即使一次小型的萨满祭祀必须由两屯分族长同意方可参与。这种现象,其实是仪式音乐在其归属的社会结构中,从传统到现代的一种功能性的流变。其功能的本质效用在当代社会出现为家族与市场共同服务的双重性。

对萨满而言,按其传统本应仅在龙虎年集体祭祀,或每年农闲,无偿为族人举办“抬神”(38)“抬神”,族人孩子生病。其父母向神灵许愿,必须在孩子婚前举办祭祖。方可护佑孩子成长。神选萨满亦采取此种方式认定,其家族称为烧“抬神香”。仪式,为族人服务。这种服务是血亲集团下约定俗成的,亦是仪式制度下的一种义务。今天,萨满为族群服务的同时,亦走向商业化。所谓萨满服务的“商业化”,即萨满为旅游区、文化节等举办祭祀仪式展演,邀请方须支付萨满费用。这种仪式展演,对局内人萨满而言仅是从仪式中肢解出来的部分程序,用于吸引观众眼球。这种仪式音乐功能双重性的出现,与当代社会地方“非遗”的保护以及文化媒体的对外传播不无关系。

三、“救赎”思维下的“非遗”保护

当下“非遗运动”的现实是:掌握制定、推行国家文化政策并居于主流文化中心的保护者(官员、学者们),正在有意无意以“救赎”心态对待处于主流文化边缘的保护对象,自视为挽救濒危音乐物种的“英雄”——从本己文化立场出发去选择或改造对象。最为突出的,是对萨满仪式音乐这类滥觞并依附于民间信仰体系的综合音乐形态进行肢解、重构。(39)刘桂腾:《“人文关怀”与“救赎思维”——东方学思维中的萨满文化及其仪式音乐研究》,《音乐艺术》,2014年,第3期,第83—89页。锡克特里哈拉萨满仪式音乐亦是如此。地方政府在“自上而下”地施行“非遗”保护措施的同时,也在策划以此为“点”,衔接地方旅游,以推动地区经济发展;拥有“话语权”的族长及萨满则以此为契机,“自下而上”地向社会传播萨满仪式音乐文化。

(一)“非遗”语境下的传承方式

前文已有所述,2007年6月,锡克特里哈拉以“九台满族石氏家族祭祖习俗”获批为吉林省非物质文化遗产保护项目。一个不可泯灭的事实,其萨满祭祀仪式历来由以祖先神为主体的“家祭”和以自然神为主体的“野祭”两部分组成,且二者互为依存,不可分割。其传统的萨满祭祀程式,须由家萨满主持“家祭”后,再由神选萨满附体执行“野祭”。“野祭”仪式在东北民间称为“放大神”。项目申报者为了符合申报规定,重点强调祭祖,忽视“野祭”。毋庸置疑,在族人萨满信仰淡薄的时代,势必会为仪式音乐传承带来弊端,并使其传承方式渐趋出现本质上的转变。

锡克特里哈拉萨满祭祀仪式本属于血亲制度下的传承,且仅传本族未婚男性,民间称为“学乌云”。学成后,家族筹资办“落乌云”。“关于‘乌云’之说,据舒兰县满族纽祜禄家族存《郎氏抬神应用》载:‘抬神名之曰教乌云,以三乌云为满,每乌云三天。’‘教乌云九日为度,分头乌云,二乌云,三乌云,每乌云三天。’又云:‘学乌云结束叫落乌云。’”(40)富育光著:《萨满论》,沈阳:辽宁人民出版社,2000年,第99—100页。锡克特里哈拉萨满仪式音乐亦通过“学乌云”“落乌云”缜密的仪式程式而传承。

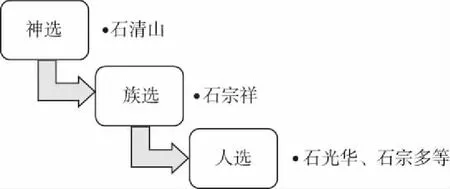

其萨满本身最初为“神选”,外在的身体表征为体弱多病,医学无法解决,无奈之下,父母向神灵许愿,通过“抬神”的方式认定。1980年代末,随着锡克特里哈拉老萨满的相继离世,在无神选萨满的境遇下改为族选。如著名萨满石宗祥便是如此。21世纪,该家族由于神选萨满的长期消逝,加之萨满祭祀仪式所面临的“扣香”危机。在地方“非遗”文化部门的“救赎”下,传统的“野祭”渐趋让位于“家祭”,其萨满的传承方式亦由族选改为“人选”。所谓人选,既包括文化持有者族内人,同时亦有族外人,如“非遗”文化部门、研究者、传播媒体等的参与。整体而言,其传承经历了如图5的流变。

图5.萨满传承方式的流变(王晓东制图)

在这种“救赎”状态下,小韩屯于2005年,由老栽力石清泉、石清珍培训了石宗意、石宗多、石宗学、石宗仓、石宗乐、石宗波六位传承人。2007年,东哈什蚂屯萨满石宗祥、石文太培训了石宗超、石文宝、石文长、石光华、石宗朋、石继新六位。由图5不难看出,锡克里哈拉萨满传承随着时代进程,经历了由“神选”到“族选”再到“人选”的历程,萨满人数由最初的一人衍化为多人。

(二)“非遗”语境下的教授者与传承人

满族萨满祭祀仪式主祭者为萨满,辅祭者为栽力。当下,在“非遗”保护的语境下,家族祭祀经验丰富的老栽力除了称谓尚未转换外,在族内始终担当着培训萨满技艺的职能。事实上,早已成为了家萨满。如石清泉、石清珍便是如此。

1.教授者——萨满

综上,21世纪初,两屯锡克特里哈拉萨满祭祀仪式传承的主要教授者有石宗祥、石殿岐、石文太、石清泉、石清珍五位。其简况如下。

石宗祥(1939—2012)

男,满族,族选萨满,1939年农历五月十八日出生,居住于九台莽卡乡东哈什蚂屯。1957年,与“神选萨满”石殿峰“学乌云”,从此,成为栽力。据他讲,“文化大革命”期间锡克特里哈拉萨满祭祀仪式停办数年,且将祖传萨满乐器及祭器全部销毁,包括《神本子》一部。1983年,在地方文化部门的扶持下开始重构萨满仪式活动,当年在卡伦镇举办了萨满祭祀,主祭者为石宗轩,他为大栽力。石宗轩辞世后,1993年,家族推选其为萨满,并主持完成祭祀。1996年,分别为美国、韩国学者举办两次祭祀仪式。2002年、2004年,两届国际萨满文化研讨会,为会议研究者展演了萨满祭祀。2005年,为吉林省龙湾旅游区展演萨满祭祀。2007年,在东哈什蚂屯为弟子举办“落乌云”仪式。

石殿岐(1924—2008)

男,满族,栽力,1924年农历十月十三日出生,2008年农历十一月辞世。生前居住于莽卡乡东哈什蚂屯,后因身体孱弱,儿子接回九台市赡养。石殿岐于康德六年(1939年)、七年(1940年)跟随六辈太爷石砚山“学乌云”。由于当时族内萨满为“神选”,他终身在祭祀仪式中做栽力。16岁,参加“烧香”(萨满祭祀)。2004年,凭借自己对萨满神词的记忆,将《神本子》重新进行了修订、整理。他是锡克特里哈拉的按巴栽力(大栽力)。其所唱神歌,嗓音洪亮,吐字清晰,神词完整。2007年,家族“落乌云”,由他为仪式“排神”唱《排神神歌》。“排神”是祭祀中的重要环节,意为请诸神入位。

石清泉(1917—2009)

男,满族,栽力,已故著名满族音乐研究专家石光伟父亲。民国6年(1917年)农历八月十四日出生,原居住于九台胡家乡小韩屯。他于12岁“学乌云”。老先生对锡克特里哈拉萨满信仰非常虔诚,参加过无数萨满祭祀仪式。2008年,我对他采访时,他已经听力微弱,视力模糊,还为我表演了“走托力”,演唱神歌。他擅长于以此种方式为族人占卜。据他回忆,1983年,在卡伦镇大型萨满祭祀仪式中参与了“跑火池”。1993年,参加了家族在吉林市乌拉街的“跑火池”。2004年,参加了小韩屯家族举办的“抬神”仪式。2005年,与石清珍共同为小韩屯培养了新传承人,举办了“落乌云”仪式。

石清珍(1945—2017)

男,满族,族选萨满,1945年农历十二月十八日出生,2017年11月9日因病逝世。居住于九台胡家乡周家村。他儿时多病,父母在神前许愿,为神服务。1957年,与石殿峰“学乌云”。1958年,家族筹资为其举办了“落乌云”。同时学习的还有东哈村的石宗祥、石文太。他是小韩屯家族的“沙克打赊夫”(老师傅)。2004年,为小韩屯培养了石宗意、石宗多、石宗学、石宗仓、石宗乐、石宗波六位新传承人。他会“走托力”占卜,又是一位“阴阳”先生,常为村民做“白事”“下阴”。此外,1980年代以来,他主持与参加的萨满祭祀仪式主要有:1983年,卡伦镇的“跑火池”仪式。1993年,在吉林市乌拉街为吉林市满族委员会举办的“跑火池”仪式。2004年,小韩屯家族萨满祭祀仪式。2005年,由小韩屯筹资,为弟子举办了“落乌云”仪式。2005年,家族在吉林省龙湾旅游区的“跑火池”仪式。2012年,由他策划,家族在龙年举行了祭祀仪式。

石文太(1940—)

男,满族,栽力,1940年农历八月十六日出生,居住于九台莽卡满族乡东哈村4居民组。1957年与石殿峰萨满在东哈村(东哈什蚂屯)“学乌云”,且于当年的“落乌云”仪式中做栽力,从此开始参加萨满祭祀仪式。由于家族萨满由“神选”,所以至今在萨满祭祀仪式中做栽力。近年,他所参加的萨满祭祀仪式主要有:1983年,在卡伦镇参加了为吉林市民族研究所而举办的萨满祭祀仪式。1996年,参加了为美国、韩国两国学者举办的萨满祭祀仪式。2002年、2004年两届国际萨满文化研讨会,参加了为研讨会举办的萨满祭祀。2004年,参加了小韩屯家族举办的萨满祭祀仪式。2005年,参加了吉林省龙湾旅游区举办的萨满祭祀仪式等。

2018年夏季,我先后两次分别对锡克特里哈拉萨满祭祀仪式再次进行田野考察。令人遗憾的是,以上祭祀经验丰富的老萨满与栽力已仅剩石文太老人。目前已78岁高龄。其仪式的未来如何,令人堪忧。

2.传承人——新萨满

当下,锡克特里哈拉长期从事萨满祭祀活动的传承人,主要有东哈什蚂屯的石光华,小韩屯的石宗意、石宗多。他们三位在肩负着传承家族萨满祭祀仪式重任的同时,亦常被地方文化部门、博物馆、旅游区等请去做商业性的萨满祭祀展演。形如文题的疑问“谁的萨满?”

石光华(1987—)

男,满族,萨满,1987年农历十一月十一日出生。原居住于九台莽卡满族乡东哈什蚂屯,现在是吉林市满族博物馆在岗人员。石光华于2005年,参加锡克特里哈拉萨满祭祀仪式活动,师从于萨满石宗祥“学乌云”。其祖父原为东哈村锡克特里哈拉穆坤达。正因为如此,他“学乌云”得到了父亲石文远的支持,与他同时学习的人员还有石宗朋、石继新,他们共属于萨满石宗祥培训的第三批弟子。2007年,在东哈村石宗明家举办的“落乌云”仪式,标志着石光华正式成为萨满。在2007年的家族萨满祭祀仪式中,主持了请“按巴瞒尼”“多霍落瞒尼”两个大神项目。他擅长于“放神”、打鼓、唱神歌。他所演唱的神歌旋律流畅、优美、吐字清晰。

石宗意(1980—)

男,满族,萨满,1980年农历三月二十六日出生,居住于九台胡家乡小韩屯。在父母的支持下,为了使锡克特里哈拉萨满祭祀仪式继续传承,于2004年,与弟弟石宗多一起跟随石清珍“学乌云”。他是小韩屯按巴栽力石清民之孙。他所学习的祭祀仪式项目主要有打鼓、唱神歌等。与其弟石宗多一样,对家族萨满仪式音乐活动极为重视,也很想为家族萨满祭祀仪式传承效微薄之力。因此,多次参加莽卡乡东哈村和小韩屯举办的萨满祭祀仪式,且在仪式中做栽力。他所参加的重要祭祀仪式如下:2004年,国际萨满文化研讨会期间,在吉林省龙湾旅游区参加了为研讨会举办的“跑火池”仪式。2005年,再次参加了在龙湾旅游区的萨满祭祀。2007年,参加了东哈村锡克特里哈拉举办的萨满祭祀仪式。2012年,主持了本家族龙年萨满祭祀仪式。近年,多次参加当地多种形式的商业性萨满祭祀展演。

石宗多(1989—)

男,满族,萨满,1989年农历三月十二日出生,居住于九台胡家乡小韩屯。锡克特里哈拉萨满祭祀仪式重要传承人之一。石宗多从小接触家族举办的萨满祭祀仪式,是前代按巴栽力(大栽力)石清民之孙。他于2004年,与哥哥石宗意一起跟随萨满石清珍“学乌云”。2005年,学习期满后,小韩屯家族筹资为他们举办了“落乌云”仪式。从此,成为锡克特里哈拉仪式音乐的祭祀人员。他会打鼓、甩腰铃,也会在祭祀仪式中唱萨满神歌,擅长于“放大神”。他对石姓家族的萨满祭祀仪式极为重视,对萨满信仰较为虔诚。近年,多次主持家族举办的萨满祭祀活动。

(三)“非遗”语境下的仪式音乐现状

锡克特里哈拉萨满祭祀仪式其本质是以祭祖、敬神,为家族祈福、祛灾为目的的原生性音乐文化。“非遗”之后,在“他者”的介入及媒体的传播之下,家族祭祀人员在无偿为族人办“抬神”的同时,亦接受地方名目繁多的文化节、旅游节及各地商业性有偿的祭祀活动展演。

此外,地方政府及文化部门、研究机构等在传承与重构仪式过程中总怀有“救赎”性的“人文关怀”思想。在文化政策与经济方面给予一定援助。如九台区政府与旅游局合力投资大量资金为锡克特里哈拉建造“谱房子”。据说,这是当地旅游局打造由“点”到“线”,又到“面”的经济发展规划路线。“谱房子”将成为举行萨满祭祀活动,吸引游客的“亮点”。2018年7月23日,小韩屯族人在“谱房子”落成典礼上,应区政府要求为其展演祭祀活动。不可思议的是,在“七星斗”供桌与房门的中轴线上摆放的却是省文化厅颁发的“吉林省非物质文化传承基地”匾额。七天七夜的仪式缩减为一天完成,原本神秘而庄重的祭祀音乐文化却成为了一场舞台化的展演。

图6.“谱房子”落成祭祀与“非遗”传承基地牌匾(王晓东拍摄)

此外,本家族年轻人常年外出打工对萨满信仰日趋减弱,焚香敬神习俗主要由老人延续,仅有极少部分中年人依然信仰神灵。如我在小韩屯石文宝家看到悬挂神像,保留敬神习俗。而且这部分人对新传承人的商业性展演极为反对,认为是对祖宗与神灵的亵渎。这便形成信仰者与非信仰者,祭祀人员与族人间的对立矛盾。

图7.族人石文宝家的祖宗板与子孙口袋(王晓东拍摄)

综上所述,满族锡克特里哈拉萨满祭祀仪式音乐文化在社会转型期的当代,随着国家对传统文化的重视,如地方“非遗”救赎思维下的保护,以及族群身份认同的需求,其萨满职能、仪式功能及音乐皆发生了结构性的流变。譬如历来被族人视为法器的萨满乐器已丧失宗教神圣性;以祭祖、敬神为形式,以为族群祈福、攘灾为目的实用性音乐,亦向娱乐性转化;萨满其人经历了由神选→族选→人选的演化,人数由家族原来的一人,演变为“非遗”培训后的多人;特别是萨满与祭祀仪式音乐功能在无偿为族群服务的同时,在拥有话语权的地方“文化人”、族长的引领下开始向商业化、市场化转变。

由此,我们不禁要问:这是谁的萨满?

尽管亦有部分族人仍在坚守家族信仰,竭力维护萨满仪式音乐的本质效用,但是,锡克特里哈拉萨满祭祀仪式的当代传承已经发生了某些质的流变。通过历时性的比较与分析不难发现,这种流变现象出现之因,与锡克特里哈拉萨满仪式音乐当下所处的社会大环境,以及地方“非遗”的文化“救赎”政策不无关系。这是非遗保护中值得人们警醒和深入探求应对之策的大问题。其实,吉林九台满族萨满之变并非个案。社会各方功利性的“利用”,加之一些文化当事人的趋利之心导致了仪式功能的变化;萨满的服务对象由族人变为“观众”——执仪人已经不是族人的萨满了。进而,导致了传统音乐文化固有传承关系的消解。倘若人们继续不以为然,甚至认为“理所当然”,必将导致满族萨满祭祀仪式音乐文化濒临消亡的境地。