当代西方音乐表演研究的书写身份问题

刘 洪 杨 婧

2016年4月9日,在首届全国音乐表演研究学术研讨会上(1)本文的主要内容为作者在“第二届全国音乐表演研究学术研讨会”上的发言内容。,著名青年钢琴家邹翔先生抛开预定发言题,以即兴演讲与演奏的形式,现场表达了对当下音乐表演理论研究意义的质疑。这场事件在会场上引发了强烈的思想震荡(2)邹翔原定发言题为“音乐表演的技术性、主观性和动态性”。见高拂晓:《以跨学科的视野加强理论与实践的结合:首届音乐表演研究学术研讨会综述》,《人民音乐》,2016年,第6期,第65页。,许多人至今言犹在耳。在笔者看来,这篇口头檄文引出了理论与表演两大“阵营”之间古老矛盾的当代重现,更折射出了表演家和理论家之间对于职业身份归属的现代性问题——抑或者说,正是某种对于表演者身份的本质化意识,才是造成理论与表演历来格格不入的症结所在?抱着这一困惑,笔者通过梳理自18世纪以来西方音乐表演文献文论后发现(3)本文主要以器乐音乐表演研究为对象,而18世纪是西方器乐音乐进入高速发展期,众所周知的四部影响深远的音乐表演文论均以这个音乐史事实为撰写语境,这四部著作分别为匡茨的《长笛演奏法论稿》(Johann Joachim Quantz,Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen,1752)、C.P.E.巴赫的《论键盘乐器演奏技术》(Philipp Emanuel Bach,Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen,1762)、莱奥波德·莫扎特的《小提琴演奏基础教程》(Leopold Mozart,Versuch einer gründlichen Violinschule,1756)以及约翰·弗里德里希·阿格里科拉的《歌唱艺术概论》(J.F.Agricola,Anleitung zur Singekunst,1757)。具体参见Stanley Sadie(edited),The New Grove Dictionary of Music and Musicians,“performing practice”,Vol.19,Macmillan Publishers Limited,2001,p.364。,书写者的身份意识实际经历了巨大的转型。尤其是经过20世纪下半叶长达数十年的历史本真表演问题的激烈论战之后,表演家与理论家之间频繁、深入的对话交流,日益进入到了西方音乐表演理论的话语体系之中,其书写身份体现出了鲜明的“含混性”,以及壁垒消解、跨文化交流的多元化特征。

美国语言学家帕特里夏·达夫(Patricia Duff)曾将学术写作定义为“某种特定情境下的社会构建”(4)P.A.Duff,“ Problematising Academic Discourse Socialization”,in Learning Discourses and the Discourses of Learning,Clayton: Monash University Press,2007,1(1): pp.1-18.,而非单纯的个人行为。有鉴于此,本文拟以20世纪以来具有代表性的施韦泽、洛克伍德以及施罗德的三部音乐表演文献为例,从写作身份的角度,分析其与文本背后的写作目标、修辞特质以及理论创见之间的相互关系。事实上,这三位作者不仅身份各异,而且其撰写语境不约而同面对着同一种理论与表演尖锐对立的僵局,由此其超出纯粹表演研究之外的理论目标及方法论意识,无疑可为我们当下的音乐表演研究提供有效的参照。

一、《论巴赫》:“通才”施韦泽的“批评性”写作

在西方,音乐表演成为一个重要哲学命题,可追溯于20世纪初阿尔伯特·施韦泽(Albert Schweitzer,1875—1965)(旧译史怀哲)、阿诺德·多尔梅奇(Arnold Dolmetsch,1858—1940)等人的研究(5)Arnold Dolmetsch,The Interpretation of the Music of the 17th and 18th Centuries,London: Novello and Company Ltd.,1915.。尤其是有“非洲圣人”之称的施韦泽,在他的《论巴赫》(1905)(6)此书1905年最早以法文出版(《巴赫:诗人音乐家》),经过大面积的重写后于1908年以德文出版,此后由恩斯特·纽曼(Ernst Newman)与施韦泽共同修订而成后于1911年英文再版,其内容较德文版又有较大改变。中文版有阿尔伯特·施韦泽:《论巴赫》,何源、陈广琛译,上海:华东师范大学出版社,2018年。中,首次从诗学的角度对当时的演奏之风予以反思,深深影响了此后的巴赫批评及审美准则,使之成为20世纪历史表演研究的原点和中心。耐人寻味的是,这部论巴赫艺术的鸿篇巨著,实际成书于一个对表演理论极为负面、实证主义之风根深蒂固的时代,由此不难想象此书问世时凛冽的“先锋气质”。其整合了直觉、体验、历史、技巧、哲学、文学、文本等全景视角探讨巴赫艺术特质及境界的做法,堪称为后世“新音乐学”极力推崇的“批评性”写作的完美范式。

首先,该书写作始终以一个横亘于当时演奏实践的重大问题为中心,即如何寻找巴赫作品“现代化复兴”的正确之路?实证性的生平研究或浪漫主义传记式的主观性阐述,显然均无法消除施韦泽的疑惑。不足为奇,此书何以完全跳出了线性生平时序,而是以体裁范畴独立成章,探索其不同演进轨迹、艺术特质、演绎要点。另外,他和卡尔·达尔豪斯(Carl Dahlhaus)一样,均敏锐捕捉到了音乐史中经常出现的体裁发展的“同时的非同时性”现象,振聋发聩地指出声乐作品在巴赫全部创作中所具有的关键性的理论与实践意义,并视管风琴为接通声乐与器乐创作的命门。由此,在施韦泽看来,巴赫艺术人格中的三个面向——传递歌词形神的音响诗人、诉诸观念形象的现实主义者、超越时代的先锋派——正是围绕着这一关键性的“体裁诗学”形成的。他竭力论证,巴赫器乐语言中的图像性完全压倒了臻于完美的旋律性与优美性,当代演奏若不能理解这一关键性的诗学问题,便很难企及对巴赫音乐意念的物质性转换。由此,施韦泽在全书开篇即作强调,理解像巴赫这样的艺术家,他“在艺术上的个性有别于他们平日的个性……即使巴赫的命运完全改变轨道,他的作品恐怕风格依旧……写作巴赫的传记,就是在展现德国艺术的本质与发展,并全面领会它在发展过程中的一切奋斗与失败。”(7)〔德〕阿尔伯特·施韦泽:《论巴赫》,何源、陈广琛译,上海:华东师范大学出版社,2018年,第1—3页。换而之,关于巴赫音乐的恰当演奏,首先意味着,表演者的诠释不可将自己的个性和情感凌驾于作品之上,而首先应了解巴赫的艺术人格及艺术根源。

其次,不同于主流权威的“分析性演奏”,除了重视文本的结构本体,施韦泽更是不曾忽视申克体系所简化掉的前景要素的直觉性力量,而是强调二者在演奏中的平衡,甚至认为这是赋予音乐以人性和个性的缘由。他认为,“巴赫音乐的效果,并不取决于演奏的完美程度,而在于其精神性”(8)同注⑦,第799页。。而这种对直觉、精神等体验性的强调,在实证主义之风盛行的时代,本身便是一股逆流,遥指罗曼·茵加尔登(Roman Ingarden,1893—1970)现象学意义上的作品观念。他之所以在书中详细阐述了譬如各类装饰音、力度等非结构性因素的处理原则,并从技法惯例、诗学立意、乐器条件等方面阐述了巴赫全部《键盘小曲》的演绎方法,尤其是对其装饰音演奏规则予以细致地归纳。当然施韦泽并没有停留在墨守成规的乐谱分析层面,他进一步从表演学和美学角度提出了诠释学观点——“装饰音之所以不用音符,而只通过符号表示,就是要给予演奏者在认识乐曲上的一定的自由,演奏者必须知道这一点。”(9)同注⑦,第306页。同时,施韦泽认为,巴赫极度精简的装饰音体系之所以构成对现代演奏者的巨大挑战,并非是作曲家的问题,而是实证主义的意识形态过度地强调了记谱并依赖于乐谱本身。由此,当代演奏者更应当回顾历史,掌握规则,给出恰当诠释。如此观点,是在历史和审美的双重考量下得出的表演诠释结论,其立场不偏不倚,既未随波逐流于浪漫主义,又保持了对巴赫意图与历史惯例的高度尊重。这在20世纪初浪漫主义表演观念仍占据统治地位的时代实属难得。

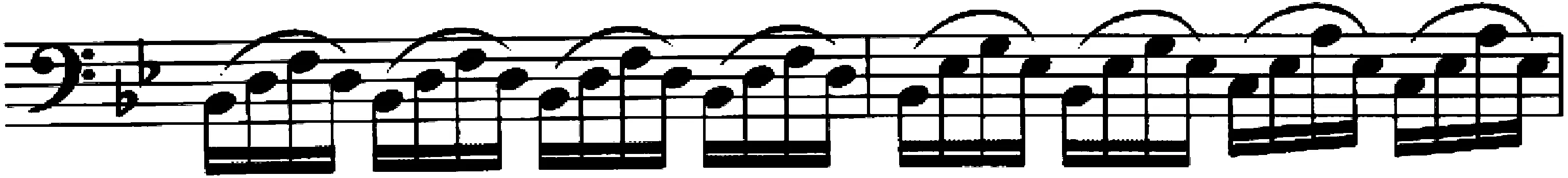

第三,不同于常见的经验式描述、图表式分析或传记化解读的音乐表演理论书写方式,施韦泽对作曲家及作品的理解,总是在最高的艺术哲学层面辐射技术的风格分析。譬如,在“音乐形象”的塑造问题上,施韦泽将巴赫、贝多芬和瓦格纳视为一条水到渠成、彼此影响的内在历史结构。他以艺术哲学家的身份指出,并不存在一个单纯的作曲家人格,因为“一个艺术家的身上,包含了各种艺术倾向,仿佛他灵魂里居住着不同的艺术家。……在某个艺术灵感中,这个艺术家占主导地位,在另一个灵感中,则是另一位艺术家主导,但他们永远懂得选择最适合自己的语言”(10)同注⑦,第381页。。在他看来,巴赫、贝多芬与瓦格纳的伟大之处,在于他们均竭力突破“绝对音乐”的界限,走向更高的综合。因此,施韦泽认为,对于巴赫键盘音乐的演奏,惟有在音乐逻辑与修辞逻辑、图像叙事的互文性对照中,方可昭示出巴赫艺术的伟大、独特(11)同注⑦,第380—487页。。譬如,当谈到声乐作品时,施韦泽认为与贝多芬和瓦格纳不同(对于后者来说,诗与戏剧是为目的),而“声音的绘画”对巴赫来说就是目的(12)同注⑦,第408—409页。。巴赫是以画家的方式创作,将音乐形象诉诸于观念的想象——因此他是音乐的现实主义者。这个事实,对于巴赫声乐作品的表演也具有关键性的意义。照此而言,巴赫在歌词中寻求的是具有形象塑造力的音乐表达对象,抑或是“关键词”(譬如山河湖海、有寓意的行动,包括像苏醒、飞升、起立、攀登、翱翔、蹒跚、坠落之类的字眼)的音响描绘(13)〔德〕阿尔伯特·施韦泽:《论巴赫》,何源、陈广琛译,上海:华东师范大学出版社,2018年,第411页。。譬如当男低音歌词唱道“我在尘世的漫游就像一段航行”(14)这段歌词出自康塔塔《我愿意背负十字架》第56首(Mein Wandel auf der Welt ist einer Schiffahrt gleich)。见〔德〕阿尔伯特·施韦泽:《论巴赫》,何源、陈广琛译,上海:华东师范大学出版社,2018年,第440页。时,巴赫以低音声部的起伏音型描绘出一片沧海之境:

值得注意的是,当演唱者脑海呈现出如此音乐“海洋”的形象时,其表演效果必然与仅仅拘泥于分谱的“执行性”演奏大为不同。这就对表演家提出明确的要求,必须从文学意象,视觉意象与音乐意象三种维度,共同完成作品中的艺术塑型。

显然,歌唱家唯有领会这种形象性的声音绘画之后,才能对巴赫的作品达到深入的理解和到位的阐释。不仅如此,对于各类没有歌词的纯音乐,施韦泽一针见血地指出,理解巴赫的音乐语言对“演绎他的纯器乐作品同样有意义”(15)同注,第417页。。比如,在他的《十二平均律》、小提琴奏鸣曲、《勃兰登堡协奏曲》等器乐作品中,也应当以音乐绘画的方式进行艺术表达。尽管施韦泽所列举的巴赫音乐语言远不能展现其音乐表达的全貌,然而,这种哲学以及艺术语言学的分析思路所带给人们的启示是非常丰富的。它帮助表演者思考作品的演奏关键,领会特定的意义。用施韦泽自己的话来说,巴赫的音乐语言“只有最粗糙的部分能被归纳为某种通用范式,但只有全面了解这些问题,演奏家才能领会巴赫语言的个性和完美性,并在实际演奏中表现它”。(16)同注,第486—487页。

综上,施韦泽并不是一个学院派意义上的表演家,而是身兼人道主义者、医生、神学家、管风琴演奏家、哲学家、伦理学家等多重身份。在一个实证主义的思维方式根深蒂固的时代,他在管风琴表演理论上的卓越贡献,并不单纯局限于技法实证本身,而是从自身的表演感性经验出发——他本人便是一位专业管风琴演奏家——触及更重大的现实问题,并整合了历史、审美、宗教、伦理、哲学等各个层面的知识素材。笔者认为,施韦泽难以复制的多元身份造就了其鲜明的“批评性”写作特质。对于一种理想型的音乐表演写作范式而言,施韦泽堪称为一个难以超越的完美范例。显然,只有对音乐、审美、分析、历史等各个要素均具有高度敏感性的书写者,才可能企及所谓的“批评性”写作。

二、《走进贝多芬弦乐四重奏》:历史、分析与演奏的“语境互证”

虽然理论与表演的裂痕,在施韦泽《论巴赫》的“批评性”写作中烟消云散,但20世纪80年代的英美音乐表演世界,依然遭遇到了同样各自为阵的僵局。其情形,恰如约瑟夫·科尔曼(Joseph Kerman)在《沉思音乐》中所描述的那样,在当时“表演家所写的书……很少具有启发性。……音乐理论几乎不谈论音乐表演这一主题。……音乐学家个人厌恶表演家”(17)〔美〕约瑟夫·科尔曼:《沉思音乐——挑战音乐学》,朱丹丹、汤亚汀译,北京:人民音乐出版社,2008年,第173—174页。。似乎作为一种回应,美国音乐史家列维斯·洛克伍德(Lewis Lockwood,1930—)与茱莉亚四重奏团(the Juilliard Quartet)经历多年磋商合作,在1989年携手出版了一部全名为《走进贝多芬的弦乐四重奏:历史、诠释与演奏》的专著。

在此书序言中,洛克伍德援引意大利作家卡尔维诺(Italo Calvino)同名小说的标题,将当今古典音乐世界比喻成一座“看不见的城市”,不无戏谑地批评了音乐表演研究中理论和实践各自为政的僵局:“城中居民可分为两类群体——音乐学者与表演者,二者的活动领域,教学方式,面向的公众群体截然不同,且彼此间的交流少之又少。……表演者的一天,是在演奏或演唱、排练、准备音乐会、完善技巧、深化对作品的诠释、录制唱片、教学生中度过的……少有时间探究作品背后的历史及作品分析方面的问题。……音乐学者的一天,则在思考、阅读、聆听、写作授课或研讨班、准备讲座、泡图书馆或书斋案头中度过,过着史学家或评论家的内省生活。”(18)Lewis Lockwood,Inside Beethoven’s Quartets: History,Performance,Interpretation,Harvard: Harvard University Press,2008,p.vii.

值得指出的是,主宰当时英美学界“新实证主义”潮流,造成了贝多芬研究与表演问题上对于所谓原始文本的教条性崇拜。贝多芬研究主要模式大多并未超出纯文本分析范畴,声音维度在研究中严重缺失。作为一名技艺精湛的大提琴演奏家、贝多芬音乐研究专家,洛克伍德显然注意到了分析与审美的割裂问题,并因此力图实现文本与声音的“嫁接式”融合书写。洛克伍德和音乐表演家茱莉亚四重奏成员,分别从各自所在的专业入手,共同阐释了贝多芬的三部四重奏作品(Op.18 No.1、Op.59 No.1、Op.130)中的演奏问题。其中每一首作品的书写,都包含了理论撰写、现场对谈、乐谱标注(由茱莉亚四重奏成员完成)和音响呈现(随书附有茱莉亚四重奏团演奏CD)的形式。

毋庸置疑,平等而友好的“对话”状态贯穿全书。从具体写作而言,洛克伍德主要负责对每部作品及其历史背景的阐述,以及通过幸存的贝多芬草稿或手稿,分析作品的创作过程及音乐意图。譬如,在关于贝多芬晚期四重奏Op.130的章节中,洛克伍德首先阐述了作品创作的综合人文语境,随后专门针对该作品第一乐章,分别根据草稿与手稿进行调性结构、主题形态的文本结构分析,其中不乏各例乐谱符号以及图示性解说。紧随其后的第三部分,则是理论家与表演家两大阵营代表的对话,从表演经验维度对前面的分析予以探讨和验证。在笔者看来,这种针对同一作品对象,从历史、分析与表演的多重语境层层论证的方式,显然汲取了现代英美文学“新批评”中作为核心方法的“语境化”(context)与“细读法”(close reading),即立足于文本的多重语境,分析诗歌幽微而复杂的修辞意蕴。换言之,洛克伍德试图超越传统实证性的手稿研究,不断扩大文本的语境,以便将受到忽视的历史、文化以及音乐表现力等要素纳入到音乐意义之内。同时,现场的对话,构成了一个意义交互的语义场,它与音乐表演的即兴形态一样,冲破了“书斋式写作”的逻各斯中心主义——因为对话的开放性和神秘性每每激发出“临场性”的言外之意。类如茱莉亚四重奏团在贝多芬Op.130演奏中获得的艺术特质的直觉判断——“杂乱特质的交响性……一种特别的方式表现出蒙昧感”(19)Lewis Lockwood,Inside Beethoven’s Quartets: History,Performance,Interpretation,Harvard: Harvard University Press,2008,p.207.。再如,对于Op.130调性结构理解和阐释——第160小节(降A调)和173小节(降B调)调性与调号的“含混性”问题,表演家与理论家双方亦是不谋而合。所不同的是,调性意义的审美性问题在茱莉亚四重奏团手中是以直觉把握的,而相信“真正的材料能够解释一切我们所需要的东西”(20)同注,p.8。的洛克伍德,则是以贝多芬手稿研究为逻辑起点,同时为演奏者的直觉性分析提供了确凿的手稿学印证。值得指出的是,茱莉亚四重奏团对贝多芬的理解,并不局限于书面记载或惯例性的简单标准,而是在不偏离原作的前提下,着力于演奏的“表现力”问题。因此,他们对于乐谱的演奏标注,精心设计了个性化的符号、各类演奏细节的集体想法包括弓法、指法、力度与速度提示等,读者可以根据随书附录的唱片理解这些不落窠臼的演奏法。

综上,全书每一章都给读者提供了全方位的文化感知与丰满的阅读体验,有意不断提示人们应当如何思考音乐的人文意义与艺术本位何在的问题。该书让我们看到了音乐学术如何与音乐演奏领域展开专业层面的互动交流,诚如洛克伍德所描述的那样,此书目的是“以贝多芬为中心,在当前的音乐学术与音乐演奏领域间展开专业层面的互动交流,并加以记录”,并认为“音乐史学家和演奏家所具有的各种经验与知识范畴,在区区一本书中只能浅尝辄止,但我们希望本书能告诉人们,合作互动是如何把这两类迥然有别的经验形式整合到一起的”。(21)同注,p.xii。如果按照现象学的观点,表演家的职责在于物质化地实现音乐意念,那么作为史家的洛克伍德,其立足于文本的“多重语境”所展开的对话模式,则实现了一种从书桌到舞台、从文本至乐器的灵活转换,此书可以作为不同学科和专业间嫁接性研究成果的书写典型之一。

三、《巴赫无伴奏小提琴作品演奏指南》:施罗德写作的“问题意识”

在20世纪,关于巴赫无伴奏小提琴作品表演诠释的代表性著作可谓凤毛麟角,仅见乔尔·莱斯特(Joel Lester)借鉴申克尔分析法撰写的《巴赫小提琴独奏作品:风格、结构与演奏》(22)Joel Lester,Bach’s Works for Solo Violin:Style,Structure,Performance,Oxford: Press of Oxford University,1999.,以及戴维·莱德贝特(David Ledbetter)百科全书式的历史背景总集《无伴奏的巴赫:独奏作品的演奏》(23)David Ledbetter,Unaccompanied Bach: Performing the Solo Works,London: Yale University Press,2009.。不难发现,鉴于实证主义的影响,这两部著作侧重于文本实证分析与文献搜集,研究者均为音乐学家,故而似乎并不在意现实表演实践中的困惑与需求。相比较之下,20世纪古乐运动重要推动者之一,荷兰小提琴家雅普·施罗德(Jaap Schröder,1925—)在2007年出版了《巴赫无伴奏小提琴作品演奏指南》(24)Jaap Schröder,Bach’s Solo Violin Works: A Performer’s Guide,Yale: Yale University Press,2007.一书,可谓侧重于演奏问题书写的开山之作。它不仅涉及到巴洛克风格和技术的总体原则,也深入到具体作品的阐述与演奏指导。

全书分为两个部分。第一部分,涉及巴洛克风格和技术的总体原则,包括技法的历史分析、作品的创作风格、手法以及手稿与版本的研究,这一部分明显受到音乐学的影响。第二部分,具体到奏鸣曲和组曲的分析与演奏指导。作为一名古乐运动的倡导者,施罗德实际力图寻找到纯正的巴洛克音乐演奏之道;是故“技法与风格”问题构成了统摄全书的核心问题。但与教条的“复古派”不同,施罗德首先是从作为表演家的具身意识出发,指出重要具体技法问题上的当代谬误,然后与历史充分进行“视域融合”,调动一切相关语境理解巴洛克时代的音乐意图。譬如在第一部分“巴洛克风格与技法”(Baroque style and Technique)中,对于颤音、分句、音色、速度、装饰音等当代巴洛克音乐表演实践的重要问题分别构成了细部章节。对于巴洛克表演中最常产生争议的颤音(vibrato)问题,施罗德痛斥对于巴洛克音乐演奏“完全不用颤音”的现代观点,实为“无知”之举。在他看来,颤音“作为一种增加表现力的手段存在于任何时代”(25)Jaap Schröder,Bach’s Solo Violin Works: A Performer’s Guide,Yale: Yale University Press,2007, pp.28-29.,是一种古今通用的表现手段。现代持续不断的颤音方式和表现手法与巴洛克时代相比,目的不同:现代演奏家旨在加强声音的紧张度,而巴洛克演奏家则是为了使音乐变得更具有装饰性和色彩性,让演奏更加生动、自然。由于审美观念上与现代大相抵牾,演奏家必须深入音乐表演技法的历史去研究和求证,而不是不假思索地接受和执行。再如,当谈到巴赫作品的历史音色问题时,施罗德既从音乐史学的视角,对不同类型乐器的结构特征、发音方式等进行了比较,从历史角度将整个西方器乐音色的发展进行了回顾(26)同注,pp.5-7,p.9。;又以18世纪以来欧洲的艺术审美经验的演变史为背景,对“音色”观念的演变进行了美学诠释(27)同注,p.10。。不仅如此,作为表演家、教师,他还进一步提出了“诉诸于历史意识、以及对过往演奏技巧反学习”(28)同注,p.179。的表演学概念,唯有回到历史语境当中进行学习——学习过去的演奏方法,过去的读谱法,过去的聆听方式,这样才能够恰当地把握巴赫的意图,体现巴洛克时代音乐本身所具有的独特魅力。

作为荷兰当代著名的巴洛克与现代小提琴演奏家,施罗德身兼伦敦古乐协会(Academy of Ancient Music in London)的乐团首席和耶鲁大学的教授、乐队指挥等各职。尽管和大多数音乐表演家一样,他遵从于音乐学院的传统教育模式,但值得注意的是,这一位始终活跃在舞台第一线的表演家,也曾在巴黎索邦大学(Paris-Sorbonne University)接受过正统的音乐学训练。这就决定了他随后的写作不同于一般的路数与风格。因此,在上述各例中,不难发觉施罗德毫不拘泥于学科与专业界限,其书写方式更像是一种随心所欲而不逾矩的“文艺复兴人”状态:从表演家的身份进行演奏技法的经验阐释、从音乐学家的历史学、美学视角对音色问题进行分析、从教学视角对表演实践进行富有启发性的指导。而真正使他达到这一书写之境的原因,乃是敏锐的问题意识驱动(而不是学科或专业的标准与规训):一方面,以表演经验来破除历史观念中僵化的认识谬误;另一方面,又以有力的史料,确保理论和实践真正达到合理转化、融合互补的状态。换言之,施罗德用史学家的实证观点佐证表演实践,以演奏家的审美经验匡正理论观念。本质上是用发现问题、解决问题的思路,以问题意识进行表演学研究,打破的正是现代以来僵硬的学科划分导致的负面效应。

四、反思:音乐表演书写身份问题与当下中国音乐表演研究所面临的挑战

如前所述,本文对上述三个代表性音乐表演文论“书写样本”的详细分析,其目的是希望能够找出一条对本文开篇“檄文事件”的化解之道。消解壁垒、疏通边界、跨学科及多元化的特征反映了以上学者的共通性。就类型而言,他们体现出三种书写身份类型:(1)可自如穿越于分析、哲学、历史、文化、演奏等多重视域的“全能型”书写者;(2)从理论家的具身意识出发,希望通过与表演家的实时探讨、沟通及商榷,以期进一步验证、滋养自己的历史研究;(3)以表演者的具身意识为首要立足点,从具体实践中的“问题意识”出发,整合各类音乐知识进行解释。当然,三种类型并非彼此排斥,而是可以同时共存。

然而,无论是何种类型,均不同程度地折射出了20世纪以来西方音乐表演研究的书写身份已日趋含混、多样和跨界等特点。而当下中国,音乐表演研究仍面临着施韦泽、洛克伍德等学者当时所面临之困境,对此本文将结合当下国内现状,围绕这一问题略作思考。

思考之一:书写身份的“含混性”与“批评性直觉”。

笔者认为,表演与理论的深远隔阂、互不信任,究其根源,应追溯至1800年以来西方现代音乐建制的确立。自那时起,自律性“音乐作品”概念对音乐事件造成了制度性的规约作用,同时音乐实践中的专业分工日趋精细,表演进入到了一个现代职业化的进程;自20世纪以来,乐谱/文本已经成为一种压倒性的概念(29)〔美〕莉迪亚·戈尔:《音乐作品的想象博物馆》,罗东晖译,上海:上海音乐学院出版社,2008年。。这正是现代性危机给音乐表演研究带来的困境。而前文所举之范例中可见,理想的音乐表演文论书写者,他们的身份意识普遍包含着“含混性”,对历史、审美、技法等各个要素均十分敏感,并能够通过“批评意识”整合各个要素。此外,这些书写者似乎均敏锐地洞察到了现代音乐建制所带来的一系列问题,譬如压倒一切的“文本概念”、学科分工造成的通识缺失、音乐灵韵的消失,等等。在这些书写者笔下,涉及到音乐活动全部环节的“表演”,实际上已经化为一把剖析现代性病症的利刃——或者就像科尔曼所说的那样:“表演……可被视为一种批评形式”(30)〔美〕约瑟夫·科尔曼:《沉思音乐——挑战音乐学》,朱丹丹、汤亚汀译,北京:人民音乐出版社,2008年,第170页。——借此呼吁一种更为彼此融合的学术生态。

相比之下,国内当下音乐表演文论的书写仍然普遍呈现为理论与实践各自独立的问题。譬如,各类表演者撰写的教材,主要局限在具体演奏方法问题,阐述语境的广度不足;音乐学家则少有涉足具体表演,或者偏重于文本分析。此类研究形态的偏差和缺陷,很自然地导致了“理论和实践形成两张皮”或泛泛而谈等常见问题(常见于音乐表演专业学位论文以及各类期刊文论之中)。这一尴尬的学术局面及其负面影响,日益获得众多学者、演奏家的关注。譬如我国音乐表演美学学科奠基人张前教授,很早便曾呼吁音乐表演艺术创造性思维的培养,并提出了影响深远的“二度创作”概念(31)张前:《关于开展音乐表演学研究的刍议》,《中央音乐学院学报》,1989年,第1期;《现代音乐美学研究对音乐表演艺术的启示》,《中央音乐学院学报》,2005年,第1期。;高拂晓教授在《音乐表演专业论文写作基础》中强调“音乐表演学不仅涉及对音乐形态作形式分析,还涉及对形式背后的观念和文化特征的分析”,提出“开放式的音乐表演学研究”(32)高拂晓:《音乐表演专业论文写作基础》,合肥:安徽文艺出版社,2018年,第71页。;杨健教授从媒体技术的角度,呼吁“科技方法与跨学科思路助力以问题为导向的音乐表演课题研究”(33)杨健:《全球化与大数据时代的学科交融及研究策略——音乐学学术前沿中青年学者论坛总结发言》,《人民音乐》,2017年,第9期,第84—86页。。另有钢琴演奏家谢承峯的《漫游黑白键:西方钢琴作品解析与诠释》(34)谢承峯:《漫游黑白键:西方钢琴作品解析与诠释》,上海:上海音乐出版社,2018年。一书,亦体现出了演奏家宽广的历史意识与敏锐的审美直觉。另外值得一提的是,“檄文事件”中的邹翔先生本人实际也是一位阅读广博、文笔老辣的表演书写者,他为自己诸如“利盖蒂练习曲全集音乐会”“永恒的古典精神”独奏音乐会所撰写的一系列聆听指南,以及反思中国钢琴职业化进程的文字(35)邹翔:《中国钢琴演奏职业化进程思考》,《钢琴艺术》,2015年,第6期,第13—18页。,实际也可视为一种“批评性”书写的参照范例。

在笔者看来,音乐表演文论的书写,如表演家在舞台上的特殊身份一样,天然即具有一种身份的“含混性”特征。换言之,一位表演家的精彩诠释,本身便需要经过分析、历史、审美等不同层面的心智运作,表演家可以是音乐文本的分析者、诠释者、执行者,也可以是批评者。但要企及“批评”,需要通晓音乐的各种知识、经验、审美,并具敏感的个人直觉。也惟有具备“批评性直觉”的书写者,才能在书写中打破狭窄的专业分工,达到理论与实践的共通之境。

思考之二:书写身份与音乐表演学科机制性培育。

如上所述,音乐表演学本质上是一种综合性的学科,或者是关乎表演的综合研究。其理想的状态,是以问题意识为驱动,形成多元转化、专业互通的形态。然而,以国内当下的研究总体状况而言,现实与理想还存在着差距。以2016年中央音乐学院举办的“首届音乐表演研究学术研讨会”来说,尽管会议本身体现出鲜明的多元特征,议题涵盖了音乐表演理论建设、表演实践以及表演教学中的问题、音乐表演相关论文写作等内容;参会人员包含来自学校、科研机构、文化部门以及音乐表演团体等不同背景的研究者、从业者;不同的“阵营”通过会议发言,推动了书写身份的类化、认同,汇集了丰富的学术成果。但是,这种多元性与施韦泽等人所致力的学术“化境”仍存在着很大差异。那么,融冰之法究竟向何方寻找?

笔者认为,恰当而有效的机制性培育,才是解决问题的有效之道。如果专业化、学科化作为现代性危机的必然产物,在当下西方已经经过了体制性的批判与重建;那么,我们的音乐表演学学科在自身发展中,学者同仁们也应对现有专业培养机制具有相应的反思。普遍而言,音乐表演文论书写者往往对于“音乐表演研究者”所需要的综合性身份意识还并不明确,而书写身份是决定学术话语建构的前提条件,是理论样态形成的深层背景与内在驱力。有鉴于此,笔者认为,在我们“音乐表演学”的学科建设和人才培养上,应该一开始便将“开放性、综合性、多重性”的身份意识树立为学科建设的前提与起点,而不是再度从专门化的角度建立一个新的学科分工。如果说,20世纪80年代英美“新音乐学”(New Musicology)早已对“乐谱/作品中心”的实证主义观念予以批评性的解构,令表演者逐渐注意到了来自美学、心理学、分析学、民族音乐学等各学科对于建构表演方法的重要性,那么我们正在发展中的“音乐表演学”不妨借鉴“他山之玉”,一开始便站在更广阔的文化语境中前行。

尽管我国现阶段音乐学院和综合性大学尚未普遍建立“音乐表演学”(36)英美学界把“音乐表演分析与研究”作为一门完全意义上的分支科学,始于1950年代,它隶属于“现代音乐理论及分析”这一学科。音乐表演理论在国内较为系统的研究始于1980年代,最初是以“音乐表演美学”的学科话语方式,经由中央音乐学院张前教授倡议并提出的。张前提出音乐表演学学科研究的问题涉及6个方面:1.音乐表演艺术总体研究;2.关于音乐作品解释的研究;3.音乐表演艺术的美学研究;4.音乐表演心理学研究;5.音乐表演工艺学研究;6.音乐表演教育学研究。参见张前:《关于开展音乐表演学研究的刍议》,《中央音乐学院学报》,1989年,第3期,第23—25页。这一独立的学科,但是音乐表演的教学与研究早已存在。这就需要在人才培养、课程设置中有意识加强对研究人员综合性、多重性学科身份驾驭与换位能力的培养。据笔者所知,国内外不乏有学者注意到了该问题,并在课堂设计上尝试突破专业边界。譬如笔者在美国加州大学洛杉矶分校访学期间的导师罗伯特·温特(Robert Winter)教授开设的跨学科研究生课程《音乐表演与音乐分析》、中央音乐学院高拂晓的《音乐表演研究》课程、上海音乐学院杨健的《跨学科视野下的音乐表演研究》,以及笔者所在的上海师范大学音乐学院开设多年的《音乐表演与风格》《音乐表演与分析》等课程,均可视为旨在构建融通各学科的音乐表演课程方案的积极实践。

然而,在20世纪以来“文本/乐谱至上”的观念深入人心的今天,要充分实现表演与理论的跨学科合流、达到表演书写富饶的“含混性”与“批判性直觉”,仅仅依靠个体的努力与课程建设是不够的,更需要整个社会在文化和教育上的全力投入,进而肃清偏见。作为一名多年从事音乐表演及教学的从业者,笔者认为,一种对此具有助力性的“音乐生态”,或许可从以下两个培养路径加以努力。

首先,在音乐表演的教育机制上,提倡直觉体验与智性反思的对接培育。无疑,要实现这种“对接”困难重重,这不仅因为在传统的音乐表演领域,直觉与学养往往被视为一个相互对立的矛盾体,更是因为多元学科身份的灵活换位能力无法一蹴而就,需要经过长久而丰富的后天文化习得,进而实现思维和行为的自然内化。在笔者看来,真正有效实现自然对接的培育机制,或许可以从近年来儿童早期语言教学所推行的“沉浸式双语教育”(immersion of bilingual education)获得启发。众所周知,很多具有“多重母语”能力的成年人,实际自幼便浸润于多门语言的生活环境——而非孤立的课堂——之中自然习得多重语言,能够无需假借“翻译”便能自由切换至另一种语言,且比单语母语者更能把握到另一种语言的微妙意味。这或许揭示了一条长远而持续有效的音乐表演培育之路。同理,从孩童时代开始强化音乐作为日常生活一部分的信念,不同层次上的音乐表演的教与学,都不应从其所在的文化环境中分离出来,早早进入到孤立的技艺练习,而应始终从广阔生活的文化土壤与语境中构想表演的行为与信念;相应的,音乐表演考试制度与评价标准,亦不能急功近利、或盲从于孤立的谱面与技巧,而应从全面文化素养的培养层面促进表演能力的发展(37)有关此论点,可参照杨健关于英皇考级制度重视培养“全才型音乐家”,将考生的“长远发展引向偏重理论或者实践的‘全才音乐家’,而非仅仅是简单掌握某种乐器演奏技术的匠人”的论述。杨健:《全才音乐家的日不落帝国 ——写在 ABRSM 英皇考级 126 周年庆典之际》,《人民音乐》,2015年第10期,第78—81页。。譬如施韦泽对巴赫演奏问题在医学、哲学上的生命伦理观的创造性汇融,便是一个鲜明的例证。

其次,在音乐流通机制上,应竭力促成从创作→表演→理论→接受整个环链的丰富沟通与合作。在传统的观念中,音乐技艺有赖于“天赋”,音乐只是少数具有“天赋”之人的特权,加之现代压倒一切的“作品概念”,进一步造成了音乐实践领域的隔阂及其与日常生活的脱节。这意味着,表演者跨学科身份意识的确立,实际有待整个社会转变对于音乐实践活动意义的看法。这不仅需要作曲家、表演家及理论家要经常倾听对方的声音,更需要培育出理想的音乐受众群体——具有全面文化素养的听众与专家。值得庆幸的是,如洛克伍德所开创的“书斋”和“舞台”之间的现场对谈,在今天国内音乐界已日渐常见。譬如上海交响音乐厅近年来持续举办的“有准备的聆听”,邀请相关学者、音乐家对音乐会曲目进行深入浅出的导赏,向观众展现出了技巧之外更为丰富的音乐意义。除此之外,作曲家与表演家乐于在节目单中详细阐述自己的创作意念,凡此种种,均有利于宽松、多元的音乐实践机制的培育。

最后,再度回到“檄文事件”,这场事件所突显出来的身份意识问题,并未因为时间的流逝而烟消云散,甚至以各种新的形态出现于媒体与评论中。由此,笔者认为,以书写身份为切入点,重新审视音乐表演研究的诸多问题,不仅是一条切合现实的解决之道,更有可能是未来音乐表演研究追求的一种理想生态。