考古材料所见吐蕃时期青海地区的佛教信仰*

仝 涛

早在5—6世纪,统治青海地区的吐谷浑人就开始接受佛教,青海道(即吐谷浑道)在这一时期成为连接东西方的重要通道和交通枢纽。高僧昙无竭、慧览、法献、宋云、阇那崛多等都路经此道西行求法或云游东土,加之周边的凉州和陇西地区佛教相当兴盛,营造了浓厚的崇佛氛围,这在一定程度上促进了佛教在吐谷浑统治区的传播。到拾寅统治时期(452—481),吐谷浑已经“国中有佛法”了。6世纪初,吐谷浑王还诏许在益州兴建佛寺,并向南朝梁遣使求佛像及经论。当然,吐谷浑统治者虽有崇佛姿态,而民间的佛教信仰似乎并没有太多普及,吐谷浑人占主导地位的宗教信仰仍然是“敬鬼神,祠天地日月星辰山川”(1)(晋)陈寿:《三国志·魏书·乌丸鲜卑传》,北京:中华书局,1959年,第833页。等原始巫术。

隋和初唐时期青海周边地区的佛教活动更加繁荣,河西走廊和陇右地区作为佛教输入中原的必经之路,中原王朝在这一地区大规模开窟造像,从敦煌、凉州天梯山到天水麦积山都留下了丰富的佛教遗迹。在唐蕃边境的古道关隘处,唐王朝也凿山构室,修建寺院。临近凤林关的甘肃永靖炳灵寺,成为唐蕃使者往来途中必经的礼佛圣地(2)魏文斌、吴荭:《炳灵寺石窟的唐蕃关系史料》,《敦煌研究》2001年第1期。。据史籍记载,唐前期青海河湟地区的佛教寺院至少也有五座之多(3)李映辉:《唐代佛教地理研究》,长沙:湖南大学出版社,2004年,第89页。。新发现的青海化隆旦斗寺的唐代题记也证实,至迟在673年,唐朝已在这一地区修建了寺院(4)伯果等:《青海化隆旦斗岩窟壁画初步调查》,《考古与文物》2014年第2期。。7—8世纪唐蕃之间频繁的使团互访、边境互市和军事冲突,客观上为唐蕃之间的佛教交流创造了条件。

另一方面,吐蕃也对佛教在新征服区的传播起到积极的助推作用。吐蕃在663年征服吐谷浑地区,遂将整个青海地区置于其统治之下,进而乘安史之乱之机,尽取河西和陇右之地。这一时期正是笃信佛教的赤松德赞(755—797年在位)及赤祖德赞(815—838年在位)时期,从唐朝和印度同时输入的佛教,几经波折后在吐蕃社会得以确立。在统治者的大力支持下,吐蕃在河西地区开窟造像,建寺度僧,大力扶植寺院经济,佛教基本上延续了初唐时期的繁荣。在青海地区,佛教的弘扬得到了吐蕃治下的吐谷浑王的积极支持,779年吐蕃桑耶寺兴佛证盟诏书中,吐谷浑王之名居于众立誓人之首(5)巴卧·祖拉陈哇著,黄颢译注:《〈贤者喜宴〉摘译(九)》,《西藏民族学院学报》1982年第4期。。赤德松赞(798—815年在位)时的《噶琼多吉英寺兴佛诏书》,小邦发誓者之首也为吐谷浑可汗(6)巴卧·祖拉陈哇著,黄颢译注:《〈贤者喜宴〉摘译(十二)》,《西藏民族学院学报》1983年第4期。,因此吐谷浑地区不但是吐蕃佛教弘传的重地,很可能也是其向河西地区推进的前站,势必成为唐朝和吐蕃佛法的汇聚之地。敦煌文书中记载在9世纪早期河源地区(贵德)已经形成一个佛教中心——赤噶寺,融合了汉地的禅宗和吐蕃的密宗(7)[英]H·E·理查德森著,石应平译:《吐蕃摩崖石刻的研究札记》,四川联合大学西藏考古与历史文化研究中心、西藏自治区文物管理委员会编:《西藏考古》第一辑,成都:四川大学出版社,1994年,第127—129页。。吐蕃还在这一地区还举行印沙佛会,“脱宝相(像)于河源,印金容于沙界”(8)谭蝉雪:《印沙·脱佛·脱塔》,《敦煌研究》1989年1期。,可见当时这一地区佛教发展的盛况。

从最近这些年的考古发现来看,唐朝和吐蕃时期在青海地区留下了一些佛教题材的遗存以及与佛教密切相关的遗迹和遗物,其中主要包括佛教摩崖石刻和受佛教影响的一些墓葬随葬品。

一、佛教摩崖石刻

摩崖石刻是研究吐蕃佛教发展状况以及唐蕃古道交通路线的重要资料。迄今为止所发现的吐蕃时期佛教摩崖石刻共计20处,其中西藏8处,主要分布于昌都地区;青海共7处,主要分布于玉树地区;四川共5处,分布于玉树临近地区的石渠县(9)张长虹:《藏东地区吐蕃时期大日如来图像研究》,《青海民族研究》2017年第1期。。大致集中分布在青藏高原东麓,以青海玉树和西藏昌都地区为中心,并辐射到临近地区。最近几年相关的新发现不断增多,调查工作更加全面和细化,积累了丰富的材料,同时也对以往的发现产生了新的认识。

青海地区发现的吐蕃摩崖石刻主要集中于玉树地区,主要分布在贝纳沟、勒巴沟口和勒巴沟内。

(一)贝纳沟摩崖造像

位于青海玉树结古镇南约20公里处,雕刻于沟内一块峭壁上,主尊为大日如来坐像,左右分列八大菩萨立像,造像附近有藏文题记,据分析时代当为806年(10)[法]艾米·赫勒:《公元8—10世纪东藏的佛教造像及摩崖石刻(节录)》,《国外藏学研究译文集》第十五辑,拉萨:西藏人民出版社,2001年,第189—210页;谢继胜:《川青藏交界地区藏传摩崖石刻造像与题记分析——兼论吐蕃时期大日如来与八大菩萨造像渊源》,《中国藏学》2009年第1期;霍巍:《青藏高原东麓吐蕃时期佛教摩崖造像的发现与研究》,《考古学报》2011年第3期。。

(二)勒巴沟口摩崖造像

位于贝纳沟造像东北约8公里处的沟口位置,共有两处造像,分别为阴线刻的礼佛图和说法图。礼佛图主尊为释迦牟尼立像,左侧刻有四位朝拜者,依次为跪拜侍童,吐蕃装男性,汉装妇女以及汉装年轻女性形象,可能刻画的是一个吐蕃贵族家庭(图1)。说法图题材为释迦牟尼佛坐像,左右各一尊坐佛像,后侧有一列四尊交脚听法僧众像,右下方为两尊龙女(或龙王)神像和两身听法人众形象,最下侧罗列虎、豹、犀牛、象、孔雀、鹿、马等各类动物的诸有情(图2)。释迦牟尼的狮子座具有典型的吐蕃时代特征,靠枕与背屏的样式与印度波罗王朝时期造型极为相似,年代应该是8世纪下半叶到9世纪(11)青海省文物考古研究所、四川大学中国藏学研究所:《青海玉树勒巴沟古秀泽玛佛教摩崖造像调查简报》,《藏学学刊》2017年第1辑。。

图1 玉树勒巴沟口摩崖造像礼佛图 图2 勒巴沟口摩崖造像说法图

(三)勒巴沟内恰冈摩崖造像

图3 玉树勒巴沟内恰冈摩崖造像

位于距沟口不远处,分布于相邻的三块岩石上,题材为大日如来、观世音与金刚手菩萨,皆为减地浅浮雕。在大日如来左上部有两通供养天女形象,为阴线刻(图3)。根据藏文题记推测年代为赤德松赞时期的841年,或为赤祖德赞在位期间的826—838年(12)[法]艾米·赫勒:《公元8—10世纪东藏的佛教造像及摩崖石刻(节录)》,《国外藏学研究译文集》第十五辑,第189—210页。。

(四)勒巴沟内吾娜桑嘎摩崖造像

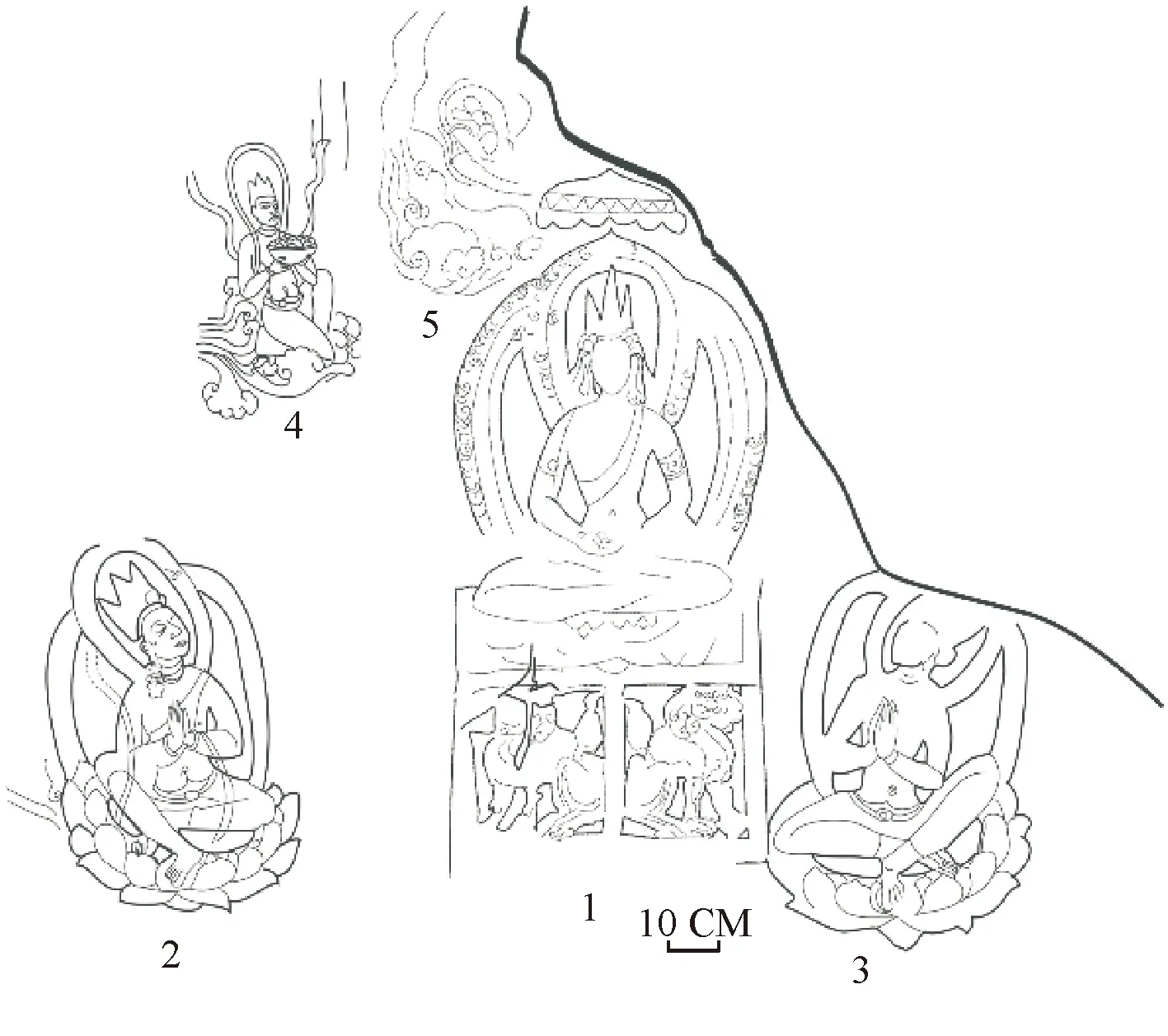

位于勒巴沟内勒曲河南岸,距北端沟口约1.5公里,位于前两处石刻点之间,共有5组图像,主要为佛传故事。

A组石刻上方岩面阴线刻一佛二菩萨,下方刻二菩萨和一只猕猴,右下角有一段古藏文题记,内容为描述“猕猴奉蜜”故事。第二段为描述释迦牟尼佛诞生故事,即B组石刻,位于A组右侧,刻画佛母摩耶夫人站于树下,右胁下方站立一尊小佛像,前方现一排莲花,左侧跪坐三面四臂的梵天,右侧为站立的帝释天。摩耶夫人身后刻人首龙身的龙王形象,佛母头顶两侧刻有三身飞天像。画面右侧下方有藏文题记,标明内容为《无量寿经》和经咒及持诵该经咒的功德(图4)。

图4 玉树勒巴沟内吾娜桑嘎摩崖造像佛陀诞生图

B组右侧为C组画面,上部刻坐佛及胁侍菩萨和弟子各一以及一尊跪坐供养状神像。左侧刻有一座汉式建筑,其内端坐三位吐蕃装人物形象。图像下方为藏文题记,内容为《圣薄伽梵母般若波罗蜜多心经》。根据报告者分析,该经文与玄奘译本差异较大,而与吐蕃高僧法成的译本较为接近。

D组位于C组右侧,中间刻有三尊立像,中间为释迦牟尼佛,两侧各立一菩萨,左侧为三面四臂的梵天,右侧为手举华盖的帝释天。梵天左侧有三位吐蕃装供养人,帝释天身后也有一身供养人。图像下方为乘坐六牙大象的普贤菩萨,左侧为骑狮的文殊菩萨。该图像表现的是释迦牟尼佛降自三十三天的场景。

E组位于D组右侧,是该石刻点的最北端,面积最大,位置最高。最上方刻汉式歇山顶屋檐,其下端坐一佛和二胁侍菩萨,应为大日如来和金刚手、观世音菩萨。其下侧刻佛涅槃场景。佛侧卧于棺床上,其上方为龙王和众佛弟子,龙王和佛头后侧各有一株婆罗树。棺床下方刻有三四身跪坐人物,为首的是一吐蕃装人物,应为前来致哀的吐蕃王族家眷。整个图像下半部分刻画一佛二菩萨,均为坐姿,两菩萨身后各立一弟子。其下侧可以分辨出三尊菩萨坐像。下方为藏文题记,可辨“外道”“众外道魔变尽失”“听法”等字样(13)青海省文物考古研究所、四川大学中国藏学研究所、四川大学考古学系:《青海玉树勒巴沟吾娜桑嘎佛教摩崖石刻调查简报》,《藏学学刊》2017年第1辑。。

吾娜桑嘎石刻地点是近年来玉树地区吐蕃佛教摩崖石刻的最新发现,报告者依据图像风格和藏文题记,将该石刻地点的年代断为8世纪下半叶到9世纪上半叶,与周边的摩崖石刻年代接近。

此外,在海西州都兰县热水乡察汗乌苏河南岸、露斯沟南侧的崖面上有一组摩崖石刻,许新国认为是5至6世纪的三佛题材,最近有学者认为仍属于吐蕃时期大日如来与二菩萨造像(14)席琳:《吐蕃佛教石刻造像综述》,《西北大学学报》2011年第1期。。

玉树地区是整个青海地区吐蕃佛教摩崖石刻最为集中的地区,这显然与其位于唐蕃古道的重要交通节点具有密切的关联。其中贝纳沟摩崖造像所在位置后期建有文成公主庙,相传当年为文成公主入藏经过此地所刻图像,虽然石刻时代上有明显的不符,但其地理位置的重要性是显而易见的。玉树周边区域的吐蕃佛教摩崖石刻分布数量较多,其中比较重要的发现包括四川石渠县照阿拉姆摩崖石刻造像(755—794,或804),须巴神山石刻群(755—794),西藏昌都芒康县仁达丹玛扎、扎廓西、孜许和朗巴朗则摩崖造像以及察雅县丹玛札摩崖造像(804)等。这些吐蕃佛教摩崖石刻无论是内容题材还是艺术表现形式,都具有非常明显的共同特征,学者们无一例外将它们当作一个整体来进行讨论。

从空间分布上来看,这些佛教摩崖石刻造像都位于卫藏地区通往汉地的交通要道上,时代集中在8世纪下半到9世纪上半。从题材内容上来看,主要流行大日如来、金刚手和观世音三尊像以及相对复杂的大日如来与八大菩萨组合。在造像风格上,这批摩崖石刻造像一方面吸收了来自尼泊尔和印度波罗风格的影响,这主要是印度高僧入藏弘法所致,同时在佛、菩萨和供养人像的吐蕃式装束上显示了佛教本土化、世俗化的特征,在表现手法上也创造了阴线刻的独特形式。从藏文石刻题记中可以看出,对石刻雕凿起到重要作用的是众多吐蕃高僧以及汉族或藏汉交界地带的少数民族匠人,他们的宗教热情、熟练的雕造技术和创造力,使得这些独特风格得以形成固定的模式,并在广阔的范围内迅速传播。其中一个代表性人物是吐蕃高僧益西央,昌都察雅县丹玛札摩崖造像题记提到这位吐蕃高僧不但主持了该处造像和题记的雕刻,同时还在“玉、隆、蚌、勒、堡乌等地”(应该是玉树周边区域)广为勒石。他的名号还出现在玉树贝纳沟摩崖造像和甘肃民和扁都口摩崖造像上以及敦煌的古藏文写卷中(15)霍巍:《论藏东吐蕃摩崖造像与吐蕃高僧益西央》,《西藏大学学报》2015年第2期。。益西央大约在862年圆寂于贵德的赤噶寺。该寺院自公元800年起,汉地和藏地的禅宗大师都居于此,是青海地区吐蕃佛教的另一个中心,后来成为吐蕃僧侣逃避达摩灭法迫害的汇聚点(16)[法]艾米·赫勒:《公元8—10世纪东藏的佛教造像及摩崖石刻(节录)》,《国外藏学研究译文集》第十五辑,第189—210页。。

吐蕃时期摩崖石刻多以阴线刻为主,辅以少量的浅浮雕,这是适应地多坚石的青藏高原东部地区的一个独创。泥塑、壁画和圆雕在这一区域并没有适合的自然环境条件,且成本也极为高昂,而千百年本地的岩画雕凿传统,则为吐蕃摩崖石刻提供了丰厚的土壤。汉族和汉藏交界地带的少数民族工匠名字频繁出现在摩崖石刻题记之中,如石渠须巴神山、昌都察雅县丹玛札、玉树贝纳沟的摩崖造像等。其中昌都察雅县丹玛札摩崖石刻中还有“阴”姓同料僧人(协助设计施工的技术人员)和“浑”姓匠人,暗示他们可能分别是敦煌的大姓和青海的吐谷浑人后裔。石渠照阿拉姆摩崖石刻造像题记中提到“弥药王”在赤松德赞之世“得入解脱之道……广建寺院”(17)[法]艾米·赫勒:《公元8—10世纪东藏的佛教造像及摩崖石刻(节录)》,《国外藏学研究译文集》第十五辑,第189—210页。,说明汉、藏和当地少数民族共同参与和完成了这些寺院的修建和摩崖石刻的雕凿。这是外来佛教在题材内容和表现手法上实现本土化与汉藏融合的必要条件。

以玉树和昌都为中心的吐蕃佛教摩崖造像在艺术风格和题材内容上都具有强烈的共性,这说明在吐蕃时期,尤其是在赤松德赞和赤德松赞统治时期,青海玉树地区已经形成了一个吐蕃佛教的弘传中心,并创造了一套统一的佛教摩崖造像系统。虽然这一套摩崖造像系统不可避免地会受到来自吐蕃占领时期河西的佛教圣地——敦煌的影响,但在敦煌出现的具有典型吐蕃波罗样式的作品,包括壁画和卷画,年代都在9世纪上半叶,集中在830年前后,略晚于玉树和昌都的摩崖石刻年代——9世纪初。这暗示了这一风格从青海至河西、由南而北的传播和发展过程。可以推测,从卫藏地区输入的印度佛教,沿着唐蕃之间的交通孔道,在青海地区进行改造和定型,进而对汉地的敦煌和四川地区施加影响。

二、墓葬随葬品中的佛教因素

青海地区佛教摩崖石刻造像的年代主要集中于9世纪初,可以确定为8世纪乃至更早的佛教遗存非常少见。虽然在赤松德赞时期已经开始在这一区域大力弘法,779年桑耶寺的兴佛证盟誓文中,吐谷浑王居于众立誓人之首,势必会极大推动吐蕃占领的吐谷浑地区的佛教发展。在663年吐蕃征服这一地区之后的近二百年间,吐蕃在青海地区留下了大量墓葬,其年代尤其集中于8世纪。这些墓葬的出土物中或多或少会存在一些佛教因素,可以透过它们窥见佛教在该地区的传播情况和存在状态。

(一)镀金舍利容器

图5 都兰热水一号大墓殉马坑出土镀金银器复原

在热水一号大墓前方的殉马坑内,出土一件周身镶有镀金银片的木质器物,经复原后呈头宽尾窄的方棺形,周身饰忍冬卷草纹,侧面饰衔草立凤,顶部饰一列立凤,发掘者将其推断为舍利容器(18)许新国:《都兰热水血谓吐蕃大墓殉马坑出土舍利容器推定及相关问题》,《中国历史博物馆馆刊》1995年第1期。(图5)。

通过比对其年代应该为7世纪末到8世纪初(19)仝涛:《青海都兰热水一号大墓的形制、年代及墓主人身份探讨》,《考古学报》2012年第4期。。从外形及装饰风格来看,该器物确实与唐代汉地所流行的镂雕金棺银椁形舍利器相仿,而从其埋葬方式来看,两者存在一定差异。汉地发现的舍利器都作为神圣的崇拜对象瘗埋于佛塔地宫之内,而该器物埋于殉马坑内,有可能与杀牲祭祀活动并行。一般认为吐蕃墓地的大量动物殉葬是苯教丧葬习俗的反映,8世纪初叶正是苯教在吐蕃社会占主导地位的时期,佛教的地位无足轻重。开元年间慧超所著《往五天竺国传》云:“已东吐蕃国……国王百姓者,总不识佛法,无有寺舍。”(20)(唐)慧超著,张毅笺释:《〈往五天竺国传〉笺释》,北京:中华书局,2000年,第68页。而这件舍利容器的出现,可能意味着吐蕃统治阶层将佛教器具当作丧葬祭品贡献给亡灵,折射了在8世纪初来自汉地的佛教信仰已经为青海地区的吐蕃统治阶层所认知,并在一定程度上得以接受的状态。

数十年之后的赤松德赞时期,舍利逐渐成为吐蕃统治者追捧和掠夺的吉祥圣物,敦煌文书S.1438《献舍利表》记载,786年吐蕃占领沙州以后,当地唐朝故吏为讨吐蕃统治者欢心,将“沙州寺舍利骨一百卅七粒,并金棺银椁盛全”献给吐蕃赞普,深信其“神通莫测,变化无穷……有福则遇,无福则消,作苍生之休征,为王者之嘉瑞”(21)王惠民:《〈董保德功德记〉与隋代敦煌崇教寺舍利塔》,《敦煌研究》1997年第3期。。至于吐蕃赞普如何处置,并没有下文。藏文典籍《拔协》记载赤松德赞时期吐蕃曾远征天竺,前往摩揭陀国掠取佛塔内的佛骨舍利,装藏于桑耶寺佛塔之内(22)拔塞囊著,佟锦华、黄布凡译注:《〈拔协〉(增补本)译注》,成都:四川民族出版社,1990年,第39—41页。。当然这描述的是8世纪后半叶佛教彻底战胜苯教并获取了主导权时的情形。

(二)迦陵频伽形象

图6 吐蕃时期迦陵频伽图案镀金银片

热水一号大墓的镀金舍利容器并非孤立的发现。美国芝加哥私人藏品中出现类似的器物(23)Amy Heller, “Archaeological Artefacts from the Tibetan Empire in Central Asia”, Orientations, 2003, vol. 34, no. 4: 55-64.,从其形制大小和装饰题材来看,都可能是属于同一类宗教用品,据推测应该来自于青海都兰地区的吐蕃时期墓葬。

芝加哥私人藏镀金银片共16件,由8件迦陵频伽和8件凤鸟组合而成(图6),它们都与热水一号大墓镀金舍利容器上的立凤造型一致,双翅对称展开,身后的卷云状凤尾肥厚而上扬,双脚立于椭圆形莲花座上。迦陵频伽为人首鸟身,头部均戴不同形制的花冠,双手各执横笛、排箫、笙、琵琶、腰鼓等乐器正在演奏。饰片上有规律地分布着多个小孔,原来应镶嵌有宝石,有的孔内残存铜钉,饰片背后附着有残木片和绢片,可能原本固定于木质容器之上,形制和功能与热水一号大墓镀金舍利容器相同。

迦陵频伽和凤鸟是唐代舍利容器上的常见装饰题材(24)沈柏村:《唐代舍利容器纹饰的文化内涵》,《东南文化》1997年第2期。。该器物无论是其功能还是装饰题材,都蕴含有浓厚的佛教意味。迦陵频伽(kalavinkas)即妙音鸟,佛教经典中用其鸣叫声比喻佛菩萨的妙处,认为它是极乐世界净土的鸟类。奏乐的迦陵频伽常与孔雀、鹦鹉、仙鹤等“奇妙可爱杂色”众鸟组合,营造烘托极乐世界氛围。在敦煌莫高窟最早出现在初唐,盛唐时期尤其流行,成为阿弥陀极乐净土的一个标识,后来也出现于药师净土变中。

吐蕃时期尤其喜好装饰迦陵频伽。在敦煌吐蕃时期的159号洞窟,仅南壁观经变中就有12身之多,其样貌、装束和姿态与此8件饰片上的迦陵频伽形象极为类同。同时主室盝顶龛沿还出现了一身吐蕃装束、作舞蹈状的迦陵频伽形象(25)孙武军、张佳:《敦煌壁画迦陵频伽图像的起源与演变》,《中国国家博物馆馆刊》2018年第4期。(图7)。这类吐蕃装束的迦陵频伽在石渠须巴神山的吐蕃摩崖石刻造像(26)四川省文物考古研究院、石渠县文化局:《四川石渠县新发现吐蕃石刻群调查简报》,《四川文物》2013年第6期。(图8)和吐蕃时期银瓶与来通杯上也出现过(27)Martha L. Carter, “Three Silver Vessels from Tibet's Earliest Historical Era: A Preliminary Study”, Cleveland Studies in the History of Art, 1998, Vol. 3, pp. 22-47.(图9、图10),可见吐蕃佛教对迦陵频伽形象的改造和吸收。从年代上看,这批镀金银饰片可能为8至9世纪。青海吐蕃时期墓葬出现与佛教密切相关的装饰题材,足以说明当时佛教在该地区已经有一定影响力了。从器物形制、形象特征和表现手法上,可以看出来自唐朝尤其是河西地区的强烈影响。

与此器物伴出的还有一套鎏金银质马鞍具和带饰,制作技术和装饰风格与这些饰片相同,可能出自同一个手工作坊,可见马匹殉葬仍然在流行。在苯教信仰中,马匹是引导死者渡过一个个关口、顺利进入另一个世界的向导。具有浓厚佛教特色的器物与苯教丧葬习俗并存于一个墓葬,同样反映了这一时期佛教的存在形态。

图7 敦煌159号吐蕃时期洞窟迦陵频伽图案

图8 石渠须巴神山吐蕃时期摩崖石刻上的迦陵频伽图案

图9 吐蕃金银器上的迦陵频伽图案(1)

图10 吐蕃金银器上的迦陵频伽图案(2)

(三)吐蕃“王冠”

芝加哥私人藏品中有一批银饰片,据推测可能出自于青海境内吐蕃时期高规格墓葬中,包括2件U形、2件山字形、3件长条形和4件三角形(28)霍巍:《一批流散海外的吐蕃文物的初步考察》,《故宫博物馆院刊》2007年第5期。(图11)。

图11 吐蕃“王冠”银饰片

这些饰片都是以鱼子纹为地,其上饰有凸起的忍冬缠枝花纹,边框上残留有若干小孔,饰片表面还遗留有较大的孔洞,可能原来镶嵌有宝石。马尔夏克将这批饰片进行复原,认为可能是两顶吐蕃国王和王后分别使用的王冠残片,霍巍基本上认同马尔夏克的复原,并将山字形的王冠样式与突厥毗伽可汗王冠和吐蕃时期摩崖石刻中大日如来的冠饰联系起来讨论,是非常有见地的(29)霍巍:《突厥王冠与吐蕃王冠》,《考古与文物》2009年第5期。。

图12 玉树贝纳沟浮雕大日如来像

从敦煌壁画来看,吐蕃赞普的冠饰通常为高缠头,文献称之为“朝霞帽首”(30)(宋)宋祁、欧阳修:《新唐书·吐蕃传》,北京:中华书局,1975年,第6103页。。敦煌158窟《涅槃变》中的吐蕃赞普冠为朝霞缠头外围装饰有一排三角形叶状,与吐蕃时期大日如来和诸菩萨冠饰相似,与此同时也为赞普绘出头光,很显然所描绘的是着菩萨装的吐蕃赞普,以凸显赞普的圣性及其对佛教的崇信和支持力度(31)魏健鹏:《敦煌壁画中吐蕃赞普像的几个问题》,《西藏研究》2011年第1期。。这在敦煌壁画诸吐蕃人物中仅此一例。

突出的三叶形冠饰是尼泊尔和印度波罗风格造像的重要特征之一,吐蕃进行了改造吸收,创造了高缠头外加三叶形饰片的诸佛菩萨冠饰,这在吐蕃摩崖石刻造像和敦煌绢画中非常普遍(32)Amy Heller, “Eighth and Ninth Century Temples and Rock Carvings of Eastern Tibet”, In: J.C. Singer & P. Denwood (eds), Tibetan Art Towards a Definition of Style. London: Laurence King Publishing, 1997, pp. 86-103. 霍巍:《青藏高原东麓吐蕃时期摩崖造像的发现与研究》,《考古学报》2011年第3期;四川大学藏学研究所:《西藏芒康嘎托镇新发现吐蕃摩崖石刻调查简报》,《藏学学刊》2017年第1辑。(图12)。这件银制“王冠”实际上并非真正的吐蕃赞普王冠,更有可能的是对佛和菩萨冠饰的模仿。墓主人大概是笃信佛教的吐蕃高级贵族,佩戴它用以表明其信仰佛教,或是期望在另一个世界得以永生。如果这一推断属实,则可以看到佛教对吐蕃丧葬观念和习俗的影响是非常深刻的,佛教的世俗化已经达到了一个新的高度。

(四)狮、象与莲花造型

在吐蕃时期各种材质的墓葬随葬品中,出现了一些深受佛教影响的图像和造型,其中以狮子、大象和莲花最为普遍,显示出浓厚的佛教氛围。

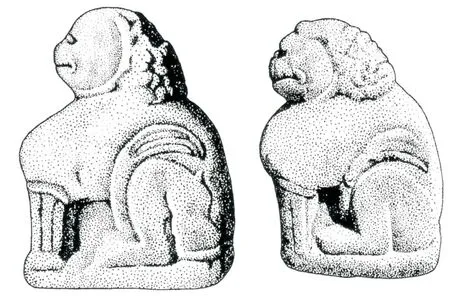

图13 都兰考肖图遗址上的石狮

狮子在佛教中是最具有标识性的动物之一。在吐蕃摩崖石刻中佛座前出现大量的双狮形象,在吐蕃墓葬中狮子的形象也相当常见。西藏的吐蕃王陵、郎县列山、拉孜查木钦、青海都兰热水墓地等高等级吐蕃墓地中,都发现有成对的石雕狮子,都兰的考肖图遗址中也发现一对(图13)。这些石狮都为蹲踞式,有卷状鬃毛,尾巴从后腿内侧翻卷上来,造型比较统一,显然遵循了一定的规制。从总体上看,吐蕃地区的石狮不论是在造型还是功能上,都应该受到唐代中原帝陵石狮的影响(33)汤惠生:《略说青海都兰出土的吐蕃石狮》,《考古》2003年第12期。,在细节部分与敦煌地区的狮子造型有更多相通之处。安放石狮一般为佛教寺院的习俗,吐蕃时期修建的佛教寺院都用石狮镇妖伏魔,大力弘扬佛教的赞普赤松德赞陵前也安放石狮,其陵墓石碑上还刻有狮子立于莲花之上的图像,可以看出它与佛教的密切联系(34)Amy Heller, "Lions and Elephants in Tibet, Eighth to Ninth Centuries", in: J. A. Lerner and Lilla Russell-Smith (eds.), Journal of Inner Asian, Art and Archaeology, volume 2. Roderick Whitfield Felicitation Volume, Turnhout: Brepols. 2007, pp. 59-67. 夏吾卡先:《吐蕃石狮子考古调查及相关文化研究》,《西藏研究》2017年第2期。。青海都兰吐蕃时期墓葬内出土有一些木雕狮子,兴海县还发现有吐蕃时期的狮纹画像砖(35)许新国:《兴海县出土唐狮纹画像砖图像考》,《青海文物》1996年第10期。(图14),可能都是用作镇墓之物。

图14 兴海县狮纹画像砖图15 吐蕃时期狮纹金马鞍

此外,狮子图像还大量出现在青海的吐蕃金银器物上(图15),如金质马鞍、带饰、各类金银器皿等。这些器物多为贵重的生活用器,使用者都具有较高的社会地位。狮子造型多带双翼,作奔跑或直立状,风格活泼,多与其他动物如龙、麒麟、翼马、羱羊等并置,以突出其神兽属性。文献中也有对应记载,唐显庆二年(657),“吐蕃赞普遣使献金城,城上有狮子、象、驼、马、原羝等,并有人骑”(36)(宋)王钦若:《册府元龟》卷970《外臣部·朝贡三》,北京:中华书局,1960年,第11402页。。吐蕃时期的狮纹丝织品也非常受欢迎,多为两两相对置于连珠纹团窠之内(37)K. Otavsky, “Stoffe von der Seidenstraβe: Eine neue Sammlungsgruppe in der Abegg-Stiftung”, in: Karel Otavsky (ed.), Entlang der Seidenstrasse: Frühmittelalterliche Kunst zwischen Persien und China in der Abegg-Stiftung. Riggisberger Berichte 6, Riggisberg, Schweiz, 1998, S. 95-118. Otavsky, K., Stoffe von der Seidenstrasse: Eine neue Sammlungsgruppe in der Abeeg-Stiftung, Entlang der Seidenstrasse.Frühmittelalterliche Kunst zwischen Persien und China in der Abegg-Stiftung(Riggisberger Berichte 6), Riggisberg,1998, pp. 13-41.,文成公主据传进藏时携带有“八狮子鸟织锦垫”(38)索南坚赞著,刘立千译注:《西藏王统记》,北京:民族出版社,2000年,第68页。。金银器和织锦上的狮子造型具有较为浓厚的中亚和西亚艺术风格,这可能与其图像的载体有一定关联性。由此可见,吐蕃佛教在传播的过程中,作为其象征的狮子图像已经广泛存在于世俗生活的很多方面了。

与佛教密切相关的另一种动物——大象的图像在吐蕃墓葬中发现有数例。都兰热水墓地出土的一件丝织品上有大象图像,背上搭着方形坐垫,与狮子图像并列(39)许新国:《吐蕃墓出土蜀锦与青海丝绸之路》,《藏学学刊》2007年第3辑。。热水墓地还出有一件方形金饰片,上面镂刻大象,周围环绕忍冬纹,大象背部的圆形鞍垫上饰莲瓣纹和连珠纹图案(40)2018年12月26日—2019年1月26日,国家博物馆“众志成城 守护文明——全国打击防范文物犯罪成果展”。http://www.sohu.com/a/285089073_736928(图16),形制和图案与唐代敦煌壁画和吐蕃时期榆林窟壁画所见的大象鞍鞯非常相似(41)徐彦钧:《论敦煌莫高窟壁画中的大象》,《大众文艺》2015年第7期。。在西藏赤松德赞陵前的石碑基座上(755—797),也雕刻有类似的大象图案(图17),可见它们具有共同的来源和时代特征(42)Amy Heller, “Two inscribed fabrics and their historical context: some observations on esthetics and silk trade in Tibet, 7th to 9th century”, in K.Otavsky (ed.), Entlang der Seidenstrasse. Frühmittelalterliche Kunst zwischen Persien und China in der Abegg-Stiftung, Riggisberger Berichte V: 95-118 (p. 113. Fig.51).。吐蕃时期的石雕大象比较少见,在桑耶寺乌孜大殿门前存有一对汉白玉圆雕石象(779)(43)Amy Heller, “Works from the Nyingjei Lam collection in the Light of Recent Sculptural Finds in Tibet”, Oriental Art, 2000, XLVI/2, pp. 14-23. According to the author’s statement, the title is misprinted; the correct one is “Chronological Study of Dated Sculptures from Tibet and the Himalayas, 7th-17th century”.,背部鞍鞯装饰繁缛,背驮宝珠,具有明显的唐代中原石雕风格(44)霍巍:《吐蕃王朝时期的佛寺遗存与汉地文化影响》,《西藏民族学院学报》2015年第3期。,吐蕃时期榆林窟25窟的壁画中绘有同样的题材和造型。

莲花也是佛教图像中最为普遍的装饰题材。青海吐蕃时期遗址和墓葬的出土文物中,发现有不少此类装饰。在乌兰县大南湾遗址发现有石雕的莲瓣形柱础(45)青海省文物考古研究所:《青海乌兰县大南湾遗址试掘简报》,《考古》2002年第12期。,此类柱础在西藏的吐蕃时期寺院发现多例,如噶琼寺(46)霍巍:《吐蕃王朝时期的佛寺遗存与汉地文化影响》,《西藏民族学院学报》2015年第3期。、桑耶寺(47)赤列次仁、陈祖军:《堆龙德庆县吐蕃时期噶琼寺西塔遗址》,中国考古学会编:《中国考古学年鉴 2015》,北京:中国社会科学出版社,2016年,第320页。等,大概与石狮一样是吐蕃时期佛教寺院的标准配置。乌兰县泉沟壁画墓中还用莲花装饰柱头(48)许新国:《乌兰县泉沟吐蕃时期的壁画墓》,《青海藏族》2012年第1期。,可见莲花作为建筑构件装饰同样适用于吐蕃时期的墓葬。莲花还用以渲染和表现各类动物或神兽的神性,前述迦陵频伽和狮子等佛教形象很多都有莲花台座,就连原本非佛教题材的四神、龙、凤等也都装饰以莲花台座,说明当时佛教因素对其他宗教图像的渗透和影响是很强烈的。

图16 都兰热水墓地出土的大象图案金饰片

结 语

隋唐和吐蕃时期是青海丝绸之路及唐蕃古道形成和发展的重要阶段。青海地区由于处于汉藏之间,具有独特的地理位置,唐朝佛教经由唐蕃古道输入吐蕃统治的核心地区,与印度输入的佛教产生碰撞与融合,形成吐蕃特色的佛教艺术。在吐蕃政权的大力支持下,地方军政首领和佛教高僧成为弘传佛教的中坚力量,通过他们的积极活动,吐蕃佛教沿唐蕃古道向汉藏交界地带输出。他们根据各个地区的具体情形采取适应性的弘法手段,藏东、玉树地区山多坚石,又有古老的岩画雕凿技术和传统,故大面积、多地点地雕凿简易的阴线刻摩崖造像,使这一地区成为青藏高原摩崖石刻造像最为集中的一个区域。这些石刻地点都位于唐蕃之间的交通要道上,能最大程度地影响往来民众。同时造像以大日如来和胁侍菩萨题材为主,题材相对比较单一,表现直观而重点突出,加之又融入了吐蕃本土世俗化形象,这在吐蕃之前本无佛教信仰传统的藏东和玉树地区足以产生巨大的影响力。而敦煌地区一直以来是汉地的佛教圣地,吐蕃占领后因地制宜继续大量开窟建寺,绘制壁画,继承并创新了当地的佛教信仰传统,将印度、尼泊尔输入的佛教因素融入其中,使得这一时期洞窟产生了具有浓厚吐蕃特色的佛教艺术。通过汉藏僧侣往来、工匠合作等途径,敦煌与藏东和玉树地区之间保持着密切的互动与交流。

敦煌与玉树和藏东之间通过穿越柴达木盆地和河源地区的唐蕃古道建立联系,佛教在这些区域同样遗留下一些痕迹。青海都兰考肖图的吐蕃佛塔遗存(49)仝涛:《丝绸之路上的疑似吐蕃佛塔基址——青海都兰考肖图遗址性质刍议》,《中山大学学报》2017年第2期。、贵德地区曾经存在的赤噶寺等,都说明这一区域绝非佛教传播的空白区。吐蕃时期墓葬集中发现于这一区域,墓葬中存在的佛教要素似乎更能体现吐蕃佛教在整个社会生活体系中的状态和影响。与虔诚的佛教弘传者所修造的摩崖石刻造像和彩绘洞窟有所不同,佛教在墓葬中的反映并非纯粹的、排他的,以杀牲祭祀为特征的苯教丧葬习俗仍然是最普遍甚至是根深蒂固的,尤其反映在高等级的吐蕃墓葬中。但可以看出,佛教的观念已经渗透到世俗生活的多个方面,佛教中所流行的几类象征性图像广泛存在于日常生活器具上。这些影响更多地来自于汉地,尤其是河西敦煌地区,毕竟两地之间咫尺之遥,而一大部分吐蕃墓葬的主人很有可能就是曾经活跃在河西佛教区的吐蕃贵族阶层。佛教与苯教在吐蕃丧葬习俗中的并存可能一直持续到吐蕃的灭亡,直到佛教后弘期天葬形式的出现。由于资料所限,目前尚无法从墓葬材料中观察彼此之间势力的消长,但将来这应该会是一个非常值得开展的课题。