卡匹迪恩

——关于《死亡诗社》的现代性、结构主义与精神分析

(武汉大学 艺术学院 430072)

《死亡诗社》是导演彼得•威尔于1989年拍摄的一部关于反对权威、珍惜时光、抓住梦想的影片,该片获得了第62届奥斯卡最佳原创剧本奖及其他三项奖项提名。片名虽戴着“死亡”的帽子,但故事却充满了生命的活力。电影讲述了在上世纪50年代末美国最优秀的预备名校里,以四位男生(尼尔、托德、诺克斯、纽旺达)为代表的学生群体在不拘一格的基丁老师的教导下,从对诗歌的全新认知深入到对自我意识深处的发掘。他们是一批有望进入世界顶尖大学的青年,青春的躁动和勇气遗失在来自社会、校方和家庭的高压中,而基丁老师的引导让他们挣脱了权威和传统的禁锢,逃离了社会认可的人生道路、摆脱了自身的迷惘,真正认识与坚持了自我最本真的意识和向往。本文将从结构主义(符号矩阵)、后现代性(解构主义)、弗洛伊德精神分析学三个方面对《死亡诗社》展开分析。

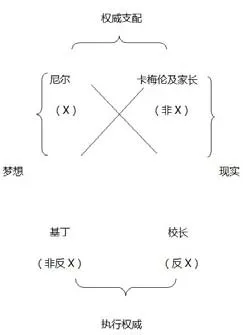

一、符号矩阵分析

符号矩阵是由法国语言学家格雷马斯根据法国结构主义创始人列维•斯特劳斯的二元对立模式扩充发展而来的一种符号分析模式。列维在神话研究中发现神话结构是由相应并互相对立的神话元素构成,而所有神话都存在二元对立的关系,且无论神话怎样衍变发展,内在结构保持不变。格雷马斯则将这样的二元对立扩充为四元,在方阵内确立四个对立项(X、非X、反X、非反X),两者相连共构成的六组对立关系,将本身并无意义的语义素连接起来,使人们从中领悟作品内在的含义。

在《死亡诗社》的人物关系中,我们可以构建以下的符号矩阵

X指尼尔等反对权威的年轻人,他们是时间与梦想的化身。他们反对校方规定却又不得不服从。尼尔在宿舍与同伴一起讽刺校训,面对父亲突然进入房间,他紧张缄口,尽管每门课都取得了好成绩,却也因为“你不该和我公开顶撞”而放弃深爱的校史年鉴编辑工作。托德的兄长是学校最优秀的毕业生之一,他被寄予了太多期望,同时也被施加了太多禁锢;他在笔记本首页写下“Carpe diem”,却胆小心虚地撕掉,就连生日收到的家庭礼物也都是与去年重复的文具盒。诺克斯前往世交家中赴宴,却在已经与父亲朋友的儿子订婚的女孩身上看到了爱情。家境富裕的纽旺达,一身纨绔习气只能在严格管理的学校里见缝插针地释发。他们都拥有足够的智商、巨大的潜力与资本,但如果没有基丁老师的教导和“死亡诗社”感染,他们可能永远也不会走出这片僵化模式造就的迷雾森林。尼尔不会发现他内心深处最真实的兴趣,托德不会将情感与天赋物化成写在纸上的文字,诺克斯不会放肆地求爱,纽旺达也不会顺从自己最本真的性格。他们不愿顺从权威,与几乎被所有人认可的社会站在了对立面,但他们所拥有的是生命的精华。

非X指服从社会规定的学生卡梅伦和众家长,他们是枯槁僵化的现实的服从者和守护人。当家长将孩子的路线都归为自己的规划时,便失去了对社会权威的把握,剩下的只有“父权”或“母权”,用以对孩子施压。尼尔的父亲无法理解尼尔为什么不愿抓住自己“做梦都没有想过的好机会”,他把自己的期望强加于尼尔,希望他兢兢业业、臣服于社会的规则,却没有发现自己正是这场规则中爬滚得最费力的一个。

校长(反X)则是与尼尔等完全相反的存在,他把握权威,却丧失了情感。学生所谓的顺从都是在花样制裁的逼迫下所产生的结果:片尾里校方要求开除基丁老师,将学生逐个单独请到校长办公室签字,并请来服从权威的父母进行施压,学生无法拥有自己的主权,因为他们所做的决定将牵动整个家族的利益。反x项是绝对权威的象征。

非反X则指基丁老师,它包括了X。基丁老师带领学生走出了迷惘,但这离不开他拥有权威——上课的权力这一至关重要的因素。可是他懂得在中心思想中保持自我,不融入亦不违抗。“被学校开除并非勇敢而是愚蠢”,他明白现实与理想的关系——汲取生命的精华建立在生命延续的基础之上。

二、解构主义分析

后现代主义是指在“二战”以后的后工业社会或信息时代的社会状态中出现的一种文化哲学思潮,解构主义是后现代哲学、后现代意识形态的基本方法,它指对中心思想的颠覆。《死亡诗社》中大量事件都反映着“游戏与狂欢”“颠覆与反诘”的后现代性电影策略。

基丁老师的授课方式本身就是一场游戏:他不拘泥于封闭的教室,而是将学生带到展览框前感悟前人的忠告、在草地上念诗踢足球以放飞天性、在空地上拍手行走以学会自我思考;他不受限于桌椅,让学生逐个踏过讲台,站在高处看不一样的世界;他不顺从所谓已经被证实过许多次的课本,带领学生撕掉对于诗歌的僵化鉴赏,引导他们打开思维来欣赏语言与文字。他辈的死亡诗社聚会,给与了一代青年深夜中逃离冠冕堂皇的牢笼的勇气,促使他们打着手电奔向山洞,围炉而坐畅所欲言。

少年们擅自在私下将学校的四大支柱——“传统、荣誉、纪律、优秀”改成“嘲弄、恐怖、颓废、排泄”。纽旺达写信给校方要求招收女生,当校长为此勃然大怒而召开全校会议时,席下的他却在众目睽睽之下举起接通的电话,表明这是这是“上帝的意思”。影片中被颠覆的不仅是校方迂腐的规定,还有对于长辈的绝对顺从。托德在尼尔的鼓励下,实现了文具盒的“无人驾驶式飞行”,颠覆了父母对自己如兄长般的期望。诺克斯跨越了父亲与切特的世交之情在他求爱之路上劈下的鸿沟,即便是遭到克丽丝男朋友取命的恐吓,他也没有退缩,而是选择了用真挚的爱情同世俗的约定抗衡。当尼尔的父亲无论如何都不愿让步,强制将他带回家中要求他转校时,他只好选择在大雪茫茫的夜晚结束自己的生命,以反诘父母禁锢的爱。

宏观来看,甚至整部电影所描绘的环境都可以被当做一场游戏。校长在和基丁老师的对话中表明“送他们上大学,其他的都不用管了”,这整个过程就仿佛一场虚拟的养成游戏。游戏页面打开,所有的新生进入这所享誉盛名的学校,接下来按步骤进行老师授课、纪律管理,为学生不断地灌输知识和考试技巧。玩家唯一需要注意的就是将游戏进行下去,直到将他们送进大学之门,游戏便结束了。学生成为了流水线上的生产物,游戏的玩家只负责他们人生中的一个阶段,却丝毫不考虑他们所被赋予的东西是否能长存。

三、弗洛伊德精神分析学

在弗洛伊德的精神分析学中,有一门人格结构理论,它表明三重人格由“本我”“自我”和“超我”组成。“本我”是指人类的本能受潜意识的影响,是一种生物的冲动和人原始力量的来源;“自我”指人格结构的表层,它代表理智,是受到教化之后,现实化了的“本我”。而“超我”则指人格结构的最高部分,它遵循道德原则,遵从良心与理想。三者分别是“无意识”“潜意识”“意识”的反映。“自我”在受限于现实环境的条件时,也要考虑到“本我”的满足度,且要考虑“超我”的道德与理想的需求。而只有在这样的情况下,三者才能实现张力平衡,人也才能有正常的精神状态。

在受到基丁老师的教育之前,少年们始终保持着“自我”的姿态。他们遵从学校的规定、遵从社会的权威,和同学聚在一起时又肆意发泄。在受到基丁老师的感染之后,他们决定去山洞一探究竟,他们在深夜逃出封闭的校园,仿佛回到了纯真贪玩的孩提时代。他们在山洞中诗兴勃发,击鼓高喊,唱着“我看见刚果河从黑土地蜿蜒流过”,用原始人在原始土地上的姿态呐喊狂欢。他们回到了无意识的婴儿时代,回到了原始社会里人性最本真的状态。而当真正领悟基丁老师的思想之后,他们的精神得到了升华,实现了由无意识到意识的过度,他们“自我”的行为逐渐向“超我”的理想状态靠拢。

实现三者的均衡制约绝非易事。宏观的现实和父母的威逼使尼尔无法抵达心灵的归宿地,他无法处理“超我”受到的来自“自我”的巨大限制。他渴望跟随理想的带领,但现实却又将他牢牢套住。当再也无法实现自己的选择时,他能把握的只有“本我”的权利——生死。生已经在进行,唯剩下死亡可以迈向。

许多观影者觉得影片太过高举理想主义的旗帜,严重脱离了现实。但笔者认为,电影原本是“造梦的机器”,人们有太多美好的期望不能存在于现实之中,电影艺术却可以为生活在晋太元中的捕鱼人构建一座心中的“桃花源”。影片之所以将理想主义如此颂扬,或许正是因为现实本身太过死板。尽管所有的不平凡都将只被平凡所铭记、所有的特立独行最终都将融入生活的洪流,但这并不代表远离现实的癫狂就成了一件毫无意义的事。

似乎所有拥有了真正领悟的故事总是免不了悲剧性的结尾,最深领悟之处即是离现状最远之时。无法统协是他们真实的状况,而真实就象征着残酷。尼尔作为发起和带领者,甚至感化了软弱的托德,可最后他还是被现实压垮,迈向了令所有人悲伤叹惋的宿命。基丁老师为学生开辟了新的精神世界,校方仍有各种理由与手段将他开除。曾经,他激活一潭死水,但那其中的生命元素却无法融入溪流。那些有幸找到了自我的学生,最终还是回归到了僵化的课堂,尽管灵魂找到了归宿,可肉体又何去何从。

可是,托德爬上了课桌,受到点化的他们一齐站在高处喊着“Oh captain,my captain!”。尼尔在这个世界上失去了肉体,承载他梦想的花环却永远定格在了窗台上,迎着风雪嵌进白茫茫的世界里。他们不得已顺从了现实,或许他们不会再有深夜山洞里的狂欢作赋,不会再有初次站上讲台时的豁达欣喜。但“Carpe diem”将会成为他们特定阶段的印记,更会使他们永远铭记曾经充满理想的自己。