登革热临床误诊情况分析▲

余 锋 刘 南 信梦雪 赵 静

(广州中医药大学第一附属医院急诊科,广东省广州市 510405,电子邮箱:doctoryufeng@126.com)

登革热是由登革病毒引起的急性传染病,主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊传播。本病流行于全球100多个国家,是分布较广、发病人数最多的一种虫媒病毒性疾病[1]。在临床初期本病的表现常不典型,极易漏诊误诊,因此探讨其延误诊治的原因,对提高临床疗效、减少蔓延有重要意义。2014年广州登革热爆发,现结合文献就我院急诊科收治的210例登革热患者的误诊情况进行分析,以提高对本病的认识。

1 资料与方法

1.1 临床资料 回顾性分析2014年7~10月在我院诊治的210例登革热患者的临床资料。所有患者均经检测证实为登革热IgM抗体和(或)IgG抗体阳性,符合《登革热诊断标准》中的相关诊断标准[2],或虽未检测登革热抗体及登革热RNA,但其临床表现、发病过程及血分析结果等均符合典型登革热病情演变,经补液支持治疗后病情稳定,根据《登革热诊疗指南(2014年第2版)》[3],诊断为疑似病例,亦纳入研究。其中男115例、女95例;年龄21~82岁,平均年龄53岁;发病至入院时间1~11 d;所有患者均有不同程度、不同部位的疼痛,以头痛、背痛、肌肉酸痛为主。均无近期出国经历,有 34 例患者就诊时诉有明确蚊虫叮咬史,接触登革热患者的情况不详。

1.2 方法 收集所有患者的入院初步诊断,分析误诊情况;总结误诊患者的临床特征;总结患者的治疗情况;检索登革热误诊的相关文献,总结误诊情况。

2 结 果

2.1 210例患者入院时误诊情况 210例患者中,15例入院时被误诊为其他疾病,误诊率为7.14%,其中6例误诊为上呼吸道感染,3例误诊为病毒性脑炎,2例误诊为急性角膜炎,1例误诊为病毒性心肌炎,3例误诊为血液系统疾病。

2.2 误诊患者的临床及实验室特征 15例误诊患者,男9例、女6例,年龄15~77岁;发病至入院时间为2~11 d,发病时间最长者为1例女性患者,以发热、视物模糊为主诉;6例患者入院时伴发热者,3例患者于入院第2天才出现发热;伴头痛者2例,其中1例在入院第2天出现少尿,有急性肾功能衰竭表现;入院时无白细胞明显异常(<4.0×109/L)者5例,无血小板减少者(<100×109/L)3例,而入院72 h内有7例出现血小板减少;有2例患者于7月份发病。

2.3 210例患者的治疗情况 所有患者均经补液支持治疗及中医药等治疗。治疗后有2例患者出现脏器功能损害,其中1例因基础病较多(合并高血压、糖尿病及前颅窝脑膜瘤),入院次日出现发热,体温达39.0℃,登革热病毒核酸检测阳性,入院第4天出现呼吸衰竭转入ICU治疗,查床边胸部正侧位X线片提示双肺多发渗出灶较前增多,考虑肺水肿并感染,请广州市登革热临床救治专家组会诊后排除登革热重症,考虑合并重症肺部感染,最终因重症肺炎经积极抢救治疗无效死亡;另1例患者经血液净化治疗病情稳定出院。其余患者无特殊,经常规对症支持治疗病情稳定,痊愈出院。

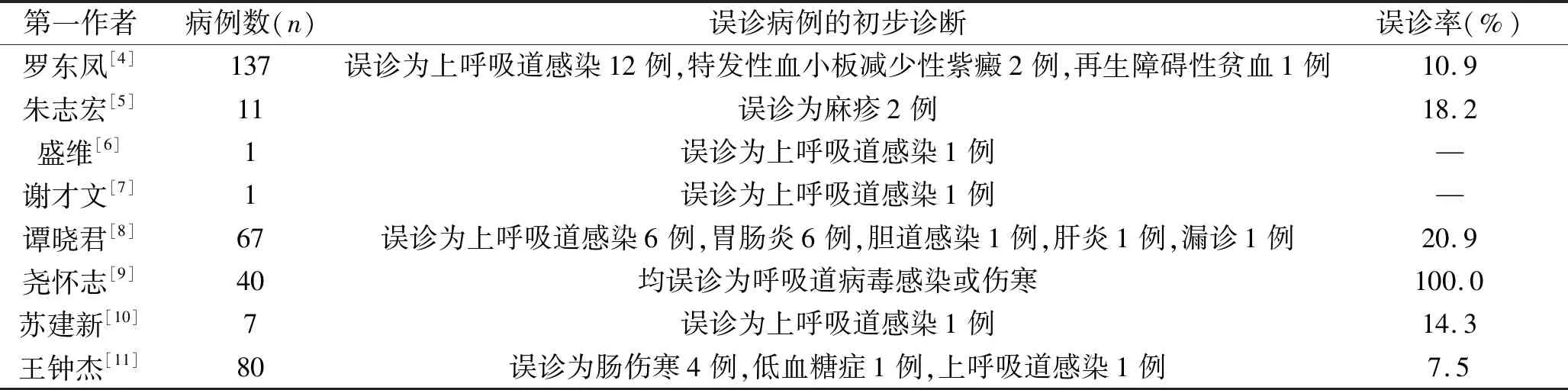

2.4 文献复习 系统检索国内近年公开发生的登革热临床诊治病例报告,共有8篇文献[4-11]报告了登革热误诊病例,其中误诊为上呼吸道感染者最多见,其次为消化系统及血液系统疾患,见表1。部分患者临床表现不典型,首发症状未见皮疹、周身关节酸痛及白细胞及血小板减少等,确诊多依靠登革热IgG及IgM抗体、登革热NS1抗原、登革热抗体RNA等相关实验室检查指标,而确诊实验报告时间延迟也是导致不能及时确诊的原因之一。

表1 国内文献近年登革热首诊误诊情况

3 讨 论

登革热是由登革病毒引起的急性传染病,主要通过埃及伊蚊或白纹伊蚊叮咬传播,其作为一种严重的病毒性疾病可引起多系统损害,但目前其致病机制尚未完全明确。登革病毒属黄病毒科黄病毒属,共有4个血清型(DENV-1、DENV-2、DENV-3和DENV-4),均可感染人。本病流行于全球热带及亚热带地区,尤其是在东南亚、太平洋到岛屿和加勒比海等100多个国家和地区。一般根据流行病学史、临床表现及实验室检查结果,可做出登革热诊断;在流行病学史不详的情况下,根据临床表现、辅助检查和实验室检测结果可做出诊断。

然而临床上不典型登革热患者较多见。在疾病初期首发症状可表现为发热伴畏寒,但部分病例临床表现特异性差且变化大,可不发热或体温呈低热,这在老年患者或存在糖尿病、风湿免疫病及肿瘤等基础病患者中尤为常见,且在发病最初几天皮损未见典型“皮岛”样改变。登革热发热时可伴头痛,全身肌肉、骨骼和关节疼痛,明显乏力,并可出现恶心,呕吐,腹痛,腹泻等胃肠道症状。故常易误诊为上呼吸道感染或急性胃肠炎。部分病例可并发急性心肌炎和急性心功能衰竭,从而误诊为病毒性心肌炎和心力衰竭,而忽视了对原发病的诊断。本病所致心脏损害主要表现为心肌酶升高,国外亦有研究结果显示,登革病毒感染可导致近62.5%的患者出现心脏受累表现,认为其可能是由于疾病初期登革热病毒直接侵犯所致[12],也有学者发现其发病机制可能与出血倾向相关[13]。本病患者如表现为剧烈头痛、白细胞不高,则应与病毒性脑炎相鉴别。

虽然登革热已经影响人类数世纪,但直到20世纪80年代后期方有第1例登革热合并眼部表现的病例被报道[14]。本病可影响包括眼睛在内的多个器官,登革热患者眼部并发症表现形式多样,可有轻度视物模糊或视网膜水肿、出血及血管炎,棉絮状斑点及视盘水肿等,甚至导致视力丧失,其中又以视网膜水肿、出血较、视物模糊最常见,一般在发热后7 d左右出现眼部症状且多可自行恢复,因视力损害症状较发热、皮疹等症状相对少见,故登革热眼部表现及其重要性常被忽视和低估。本研究纳入的患者中,有2例以视力损害为主要表现,且均被误诊,这提示临床医生对登革热的不典型系统表现尚缺乏认识,对登革热所致眼部损害重视程度不够,并未常规询问眼部症状及请眼科专科会诊,因此在诊断疾病时,应对一些不典型症状予以足够的重视。

为避免登革热的误诊漏诊,应做到以下几个方面:(1)知晓登革热各系统的临床表现,尤其是不典型的系统损害表现,如眼部损害及心肌损伤、肝肾功能不全等。一旦疑诊,就应该按照传染病隔离要求,进行蚊帐隔离等必要的传染病传播途径阻断,防止交叉传播。(2)详细问诊及查体,尤其要仔细询问发病经过。由于本病部分病例易误诊、轻型患者未及时就诊、隐性感染率高,导致疫情发现较迟,传染源未能得到及时有效控制。应尽早根据患者发病季节(本病主要发生在夏秋季)及发病经过如是否去过疫区等,结合易感人群(居家待业和离退休人员发病居多)、临床表现建立疑似病例报告制度,可缩短发病至诊断的时间间隔,有利于疫情的控制。文献[6] 中患者初期均诊断为上呼吸道感染或伤寒,究其原因可能是该患者所在地区属非亚热带,既往未见登革热的爆发流行,但由于现代交通工具的便利与人员的频繁流动,登革热可以远距离传播进而在非疫区引起流行。(3)认真做好鉴别诊断,尤其要与常易误诊的上呼吸道感染、胃肠道炎症相鉴别。本病的临床症状和体征与感染性疾病有重叠,导致临床医生对登革热诊断较难,同时登革热早期其血清学实验常无阳性结果,故应熟悉上呼吸道感染、胃肠炎等感染性疾病的典型表现,根据病情及时诊断。(4)尽早行相应确诊检查,如IgG、IgM抗体及登革热抗原等,尤其应知晓各项检查结果的意义。为快速诊断,在急性发热期可运用登革热NS1抗原测定联合病毒核酸检测,或者进行病毒分离进一步评估病情,但应注意在发病7 d内登革热患者血清中检出IgG抗体常提示二次感染[3]。(5)重点关注特殊高危人群,如老年患者及居家待业者等。这些患者如同时合并风湿免疫系统疾病,则临床症状更不典型,往往造成就诊时间延迟,进而导致危重病例的发生。临床医生应不断加强登革热知识的学习和培训,在夏秋季节疫区患者初诊时如不能早期判断,应建议定期复查或密切随访,开展特异性实验室检查,做到早识别轻型患者,避免延误诊断。

综上所述,登革热患者临床首诊较易误诊,首诊医师应提高警惕,知晓该病各系统的不典型临床表现,做好鉴别诊断,尽早行相应确诊实验室检查以减少误诊漏诊。