大学生在线学习适应性现状的调查研究

——基于陕西学前师范学院在线课程的实证分析

高 洁,杜依铭,郭秀玥

(陕西学前师范学院教育科学学院,陕西西安 710100)

一、绪论

在线学习适应性(Online learning adaptability)是在线学习者在网络课程的学习过程中与自身学习的需求相结合,全面调整、优化、提升自我,从而实现个体与学习环境之间的具体变化过程[1-2]。它与大学生的学习质量、学习模式和学习环境有着重要的关系,能够有效预测学习者的学习投入和学习情况[3]。在线学习适应性较好的大学生能够有愉快的学业体验和较高的学业成就。在当前知识经济和信息时代发展的大背景下,学习适应性呈现新的、更加复杂的特点。随着网络信息时代的迅猛发展,过去传统的教学模式逐步被多元的混合式教学模式所取代[4-5]。在网络平台这一学习环境中,要求学习者以更好的适应性投入到在线学习中,以此提高学习效果。现有研究者主要从在线学习适应性的内涵、问题及对策等方面的进行了理论与实践研究。一方面,主要对大学生在线学习适应性的内涵、结构及基本特征进行研究[6-7]。例如,周步成(1991)认为学习适应性是学习者克服困难取得较好学习效果的一种倾向,即学习适应能力。现有研究大多局限于理论分析学习适应性的基本结构及内涵,缺乏在线学习背景下系统的实证分析。国内的调查多用问卷调查获得各维度的百分比,不够严谨且说服力较弱。另一方面,主要调查总结了大学生在线学习适应性的影响因素。国外在线学习普及度较高,在线学习这一学习模式相对成熟。从大学生在线学习适应性的影响因素入手,如学习者、教师、教学过程、学习模式、课程资源、学习环境等方面,研究结论缺少对在线学习适应性影响因素的实证分析[8-9]。部分研究将学习适应性的分为个性和环境两个方面,基于不同操作维度差异性分析,得出的结果存在一定分歧。如普遍认为性别对在线学习适应性的影响不大,而对生源地、家庭结构等因素的影响存在不同意见[10]。网络学习的课程资源作为在线学习适应性的重要影响因素之一,现有研究对其适应性评价较少,这有悖于在线课程不断发展的趋势。例如,美国的诸多高等学府在2012年陆续设立MOOC 网络学习平台,提供免费课程。该平台的内容质量较高、内容的覆盖面很广、访问灵活便捷,这使得以MOOC 为代表的网络课程越来越受到瞩目。国内研究多选择了以百度文库、网易公开课等为代表的人们常用的互联网学习平台进行调查[11]。由此可见,国内外现有的研究多从学习现状,理论思辨的角度探讨在线学习适应性,缺乏结合科学量表调查研究下的数据分析。并且学习适应性的概念缺少和在线学习网络课程的紧密联系,多从影响因素的角度出发结合网络背景进行差异性分析。

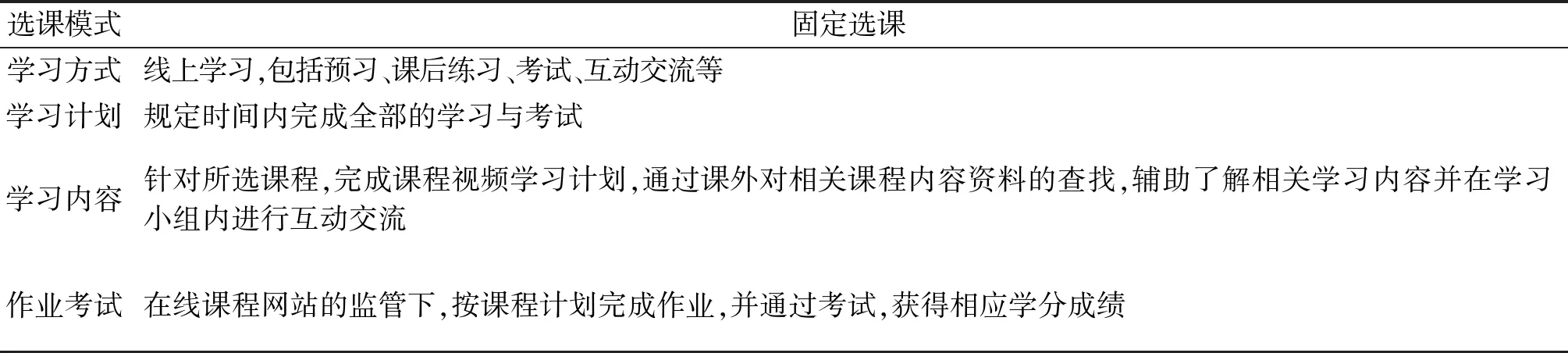

在线课程的开设是互联网教学普及的体现,传统教学模式的革新是必然趋势。以陕西学前师范学院为例,学校互联网全覆盖,开设了在线课程,实现了网络教学。通过对该校选修在线课程的在校大学生进行问卷调查以及从网站后台获取的数据,掌握该校学生在线学习的适应性情况。通过对调查结果的分析,剖析在线学习现状,从在线课程建设、运行管理,师生、生生间的互动交流以及调动学生自身的主观能动性出发,以此更好地提高学习效率。如余长春2013年提出的提高大学生在线学习适应性的策略,即构建完备的、开放的、教学管合一的课程资源库;以及在网络课程的学习中建立交互式课堂,重视学习者间的交流协作;同时,教师要肩负起监控调节课堂的责任[12]。在2017-2018学年度第一学期,陕西学前师范学院开设了32门尔雅通识课程,从2015级到2017级共三届在校本科生达一万余名参与了选修;共开设公选课程32门;96.8%的学生通过课程考核并获得相应学分;并且课程学习期末考核总体优秀率为32.34%。为提高人才培养和教学水平的质量,在线课程内容的发展进步至关重要。在线课程多以混合式课堂的形式,以教学活动组织为核心,围绕着各项教学环节的多方面展开考核,以此有效提高学校的教学质量,见表1所示。

表1 陕西学前师范学院在线课程运行模式表

本研究在纵观国内研究资料的基础上,概括、论述了在线学习适应性的现状。通过编订量表,结合在线课程网站后台数据,分析了不同年级、性别大学生的在线学习适应性差异水平,试图提出切实可行针对在线学习适应问题的干预策略。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究面向陕西学前师范学院,抽取了488名2017-2015级选修了在线课程的在线大学生为对象进行调查研究。被试所学专业包含学前教育、小学教育、科学教育、数学、数字媒体信息技术、物联网工程、食品科学、生物科学、人文地理及城乡规划和幼儿园管理。

(二)研究工具

本研究在冯廷勇、李红《大学生学习适应性量表》(2006)的基础上,修订《大学生在线学习适应性量表》。量表采用Likert5点评分法,从最低分1分到最高分5分依次是:完全不符合、较不符合、不确定、较符合、完全符合。量表从五个维度展开,即学习动机、学习态度、学习能力、教学模式和环境因素,共计29个题项。各维度包括的题项为:学习动机,第1、2、3、4、5、6、7、8题,其中1、3、8题为反向计分;学习态度,第9、10、11、12、13题,全部为反向计分;学习能力,第14、15、16、17、18、19题,无反向计分题;教学模式,第20、21、22、23、24题,全部反向计分;环境因素,第25、26、27、28、29题,全部反向计分。在评分标准上,维度上和总量表上分数越高,表明适应状况越好。该量表具有良好的信度和效度,可以作为大学生在线学习适应状况的有效测量工具并结合学校在线课网站后台数据支撑建构理论模型。

(三)统计方法

本研究采用spss16.0对数据进行统计分析。

三、研究结果

(一)量表修订

研究在冯廷勇、李红的《大学生学习适应性量表》的基础上进行修订,针对大学生在线学习适应性,将量表中大学学习环境修订为在线学习环境,例如:“网络学习环境下,我的学习目标更加明确了。”在此基础上对修订后的量表进行探索性因素分析,提取出五个因子,4、11、12、29四个题项因子小于0.4之外,其余题项因子均高于0.4,且与原量表结构保持一致。删除4、11、12、29四个题项后,KMO=0.877,累积解释率55.70。Bartlett's球形检验3702.67,p<0.001[13]。

(二)信度分析

信度分析表明,修订后的《大学生在线学习适应性量表》在本研究中,学习动机、学习态度、学习能力、教学模式和环境因素五个维度的内部一致性α系数,分别为0.70、0.71、0.86、0.71、0.76,符合统计学要求。进一步表明,修订的量表具有较高的信度。

(三)大学生在线学习适应性现状

陕西学前师范学院共17个院系,10424名学生选修尔雅通识课程32门,总选课量为28038人次,人均选课量是2.7门。其中,选课人数最多的5门课程分别是:《商业计划书制作与演示》(6247人)、《大学生创新基础》(6247人)、《大学启示录:如何读大学?》(4188人)、《如何高效学习》(4188人)、《影视鉴赏》(1212人)。选课人次最多的院系为学前教育系、学前教育三系美术系、教育科学学院。按照在线课程模块分类,统计各模块下的课程数量、选课人次及所占总人次比例,如表2所示。

表2 陕西学前师范学院大学生 选课模块分布情况表

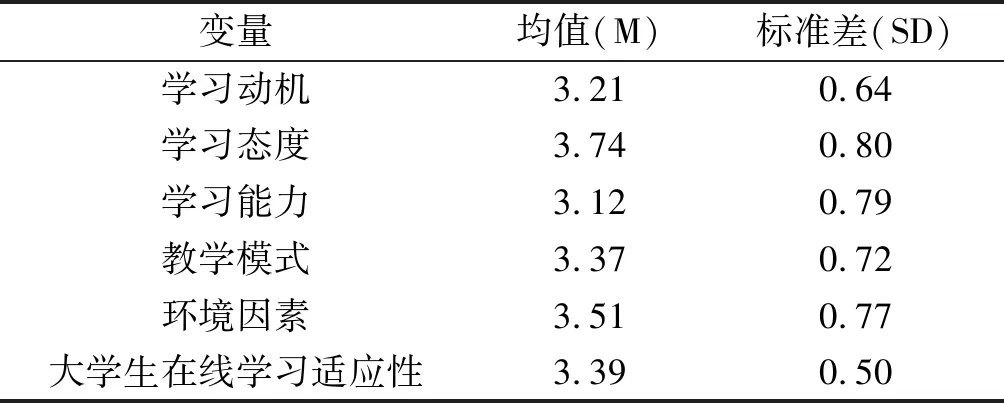

研究表明,大学生在线学习的适应性适中(M=3.3919),其中,在线学习者的学习态度(M=3.7419)高于其余四个维度,说明在线学习过程中,学生能够保持较为积极的学习态度投入在线学习的课程之中,见表3所示。

表3 陕西学前师范学院大学生 在线学习适应性总体水平表

(四)大学生在线学习适应性的方差分析

1.不同性别的大学生在线学习适应性差异

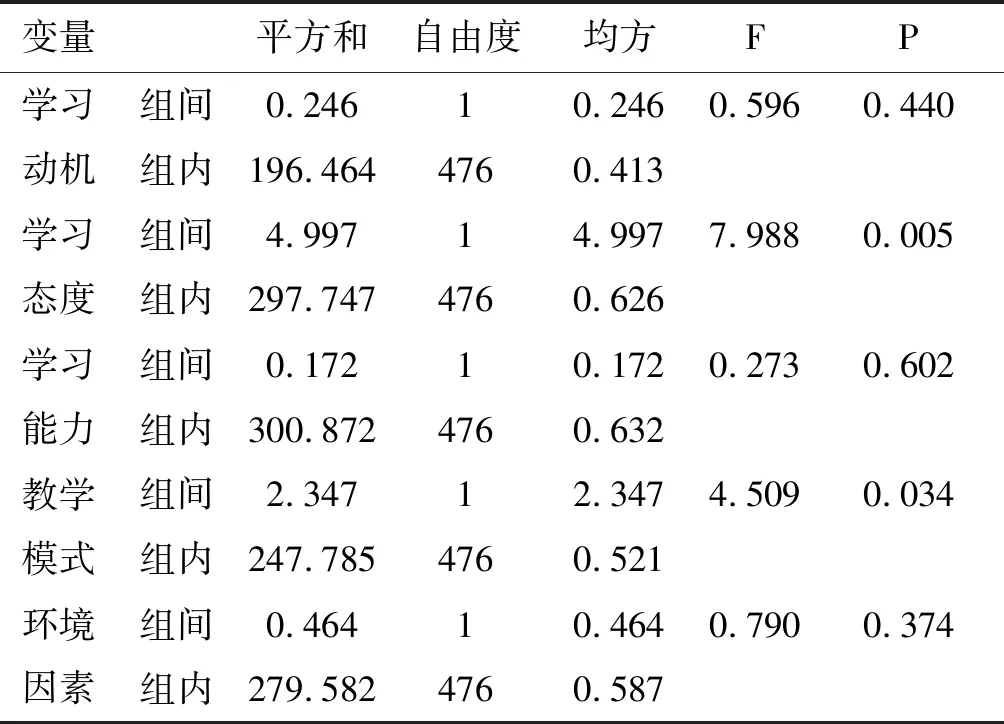

平均数分析表明,男性学习动机、学习能力方面均值高于女性,在学习态度、教学模式和环境因素方面低于女性,见表4所示。

表4 大学生在线学习适应性性别描述统计

方差分析进一步表明,男性在学习态度(F(1,486)=7.99,p<0.01)、教学模式(F(1,486)=4.51,p<0.05)在显著低于女性,而在学习动机(F(1,486)=0.60,p>0.05)、学习能力(F(1,486)=0.28,p>0.05)、环境因素(F(2,485)=0.79,p>0.05)差异不显著,见表5所示。

表5 大学生在线学习适应性性别差异水平检验表

2.不同年级大学生在线学习适应性差异

研究表明,大二学生的在线学习适应性较大一、大三学生较低(M=3.21)。其中大一学生学习态度的均值较高(M=3.84)。在学习能力、学习态度、学习动机方面,大二学生均低于大一及大三学生,而在环境因素上略高于大一及大三学生,见图1。

图1 不同年级大学生在线学习适应性均值趋势图

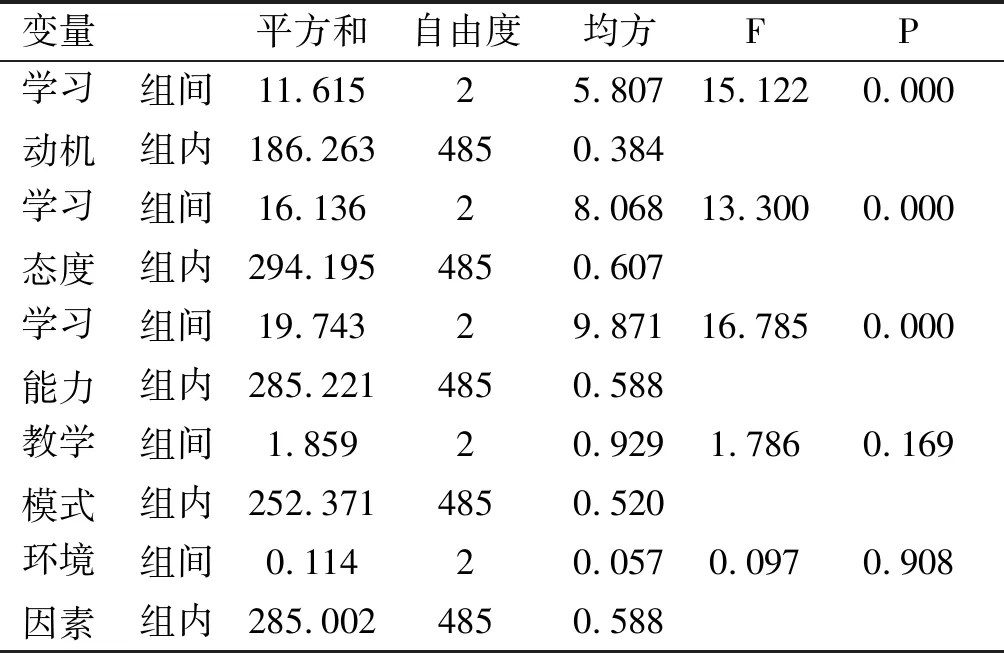

方差分析进一步发现,不同年级的大学生在学习动机(F(2,485)=15.12,p<0.001)、学习态度(F(2,485)=13.30,p<0.001)、学习能力(F(2,485)=16.79,p<0.001)存在显著差异,教学模式(F(2,485)=1.79,p>0.05)、环境因素(F(2,485)=0.20,p>0.05)差异不显著。具体而言,在学习动机、学习态度、学习能力方面大一新生和大三学生显著高于大二学生,见表6所示。

表6 大学生在线学习适应性年级差异水平检验表

四、分析与讨论

(一)大学生在线学习适应性基本特征分析

大学生对在线课程的学习适应性较强,在线学习适应性均值呈中等偏上水平(M=3.39),大学生在线课程综合完成率达到87.81%,学生的学习持续性较强,能够较好的适应在线学习环境,在规定的时间内完成课程的学习[14]。其中,美术系学生们的学习持续性较强,数学系学生在线学习持续性较弱。访谈分析发现,在线课程多通过在课程中穿插问题来检验学习成果,但问题多机械重复,并不能实现保障教学效果的作用。因此,课堂缺乏约束、部分课程内容枯燥,成为在线学习者最终学习效果不佳的重要原因。

(二)不同性别大学生在线学习适应性差异分析

研究表明,男生较女生的在线学习的学习动机、学习能力较强。这一结果证实了李玉斌等人(2013)关于大学生网络学习行为调查研究的结果,因为男生的网络操作能力与互动交流能力较女生更强,男生在和同学、老师互动、分享所获得的愉悦感、满足感较女生更高[15]。在网络课程的平台上,在线学习者之间的互动不仅有助于学生自身克服独立学习的孤独感、无助感,而且其指导教师也可以在平台上及时了解掌控学生的学习情况,实现良性互动。学生在2017年秋季学期,共在尔雅课程学习中发帖讨论730799次,回帖讨论35080次。根据讨论数据显示,学生的在线讨论主要集中在《大学生创新基础》、《商业计划书制作与演示》、《大学启示录:如何读大学?》等几门课程上。学前教育系学生参与讨论次数最多,总讨论次数为151947次。

方差分析进一步发现,女生在网络教学的教学模式适应性和学习态度上优于男生。现有研究普遍认为女生在学习态度上的积极性较高,这与秦向前在2008年对大学生学习态度现状的调查与研究结果一致[16]。然而研究结果表明,虽然女生在学习态度上较男生积极,但性别在学习效果上并无显著差异。

(三)不同年级大学生在线学习适应性差异情况分析

研究表明,大一、大三学生在线学习的学习动机、学习态度和学习能力较大二学生较高。这与张进良(2009)针对网络环境下大学生在线学习适应性的研究认为大二学生的在线学习适应性高于大三和大一学生结果不同。究其原因,可能是因为大一新生初入大学,与高中相对紧张高压的学习环境不同,对宽松自由的环境下新兴的在线学习模式积极性更强,大三学生则受即将到来的升学及就业压力迫使,学习的主观能动性相对较高,而大二学生由于已经熟悉了大学生学习生活,学习环境缺乏新鲜感,同时没有感受到未来升学和就业压力,故在学习动机、学习态度和学习能力方面大一、大三的学生显著高于大二学生。

在教学模式方面,大学生在尔雅在线课程学习环境中,虽然大二年级均值低于大一和大三年级(如图1),但差异性不显著(如表6)。在环境因素方面,大二学生的均值较大一、大三学生较高,但差异不显著。这可能是由于大一新生因为对大学里的教学方式熟悉度较低所以适应性略差;而大三学生却因为对学习环境的熟悉度较高,反而易受其他因素的干扰诱惑,从而造成学习效率降低,故形成了大一、大三学生在环境因素方面的适应性低于大二学生。

五、对策与建议

综上所述,在线学习适应性的提高需要从课程内容、课程运行、学校组织、学生自身等多方面进行调整配合。本研究对大学生在线学习适应性的提升有以下建议:

(一)课程建设方面

1.重视建设综合素养课程,提升学生的通识素养能力

在课程建设方面,目前学校主要开设了必修类、思政类课程,课程资源建设还不够丰富。通过此次调查研究发现,学生对课程内容的需求和兴趣是多元化的,他们希望在历史、文化、艺术、科技、社会等多角度、多学科更深入了解和掌握相关领域经典理论和前沿成果。上述研究发现,女生在学习动机方面相对弱于男生,在课程科目建设方面,应考虑女生兴趣及学习特点,以此提高女生的学习动机水平,从而提升学习效率。此外,通识素养能力的提升离不开对人类经典著作的深入阅读和思考。但经典著作往往因其内容深奥而令学生望而却步,造成对经典阅读的缺失。因此,建议高校在课程资源规划与建设中,一方面增加综合素养版块的课程,多开设不同维度、类别的课程[17];另一方面通过“经典导读”系列课程帮助学生克服对经典阅读的畏惧心理,提升学生的通识素养能力。

2.注重高校通识教育体系建设,提倡课前素养测评

为了更好地帮助课程建设者清楚了解学习者的通识素养水平,引导大学生更准确地掌握自己的通识素养情况,建议在课程开设前使用在线课程的“通识素养测评”服务对学生的通识素养水平现状和问题进行全面的诊断,以此帮助高校更精准地确定需要开设哪些课程,进行哪些课程资源板块的建设。研究结果表明,女生的在线课程学习能力弱于男生,因此更要关注女生的测评情况,采取有效的干预方法与培训策略,从而提高女生的学习能力。此外,“通识素养测评”还可在学期前和学期末分别测试并进行结果对比,以此支持高校掌握本校通识课程建设成果,并能与全国大数据进行对比分析,解读本校通识教育相对水平,辅助本校通识教育体系建设。

(二)课程管理与服务方面

1.充分利用在线阅读资源,开展相关活动

通过教学平台的数据可知,高校学生中移动设备上APP的使用情况占比超过58%,移动学习已成为高校学生学习尔雅通识课的主要方式[18]。但目前,高校学生主要利用APP进行在线课程学习,对上面丰富的阅读资源和学习活动利用并不充分。建议高校可鼓励、引导学生多参与线上的学习活动,也可利用这些活动和功能举办线上线下相结合的校园活动[19-20]。如利用线上的“经典共读”活动开展本校的“书香校园”等活动,通过营造良好的校园读书和学习氛围,以此提升学生的人文素养,引导学生养成终身阅读的习惯。研究结果表明,大二学生的学习动机、学习态度、学习能力相对较弱,则更应该积极组织大二学生开展以“书香校园”为例的类似活动。试图在不同的学科与课程学习领域中调动学生的学习积极性,与在线课程的学习活动相结合[21]。

2.引导学生积极参与在线课程答疑,及时解决课程内容疑问

在线课程教学平台中的数据显示,高校学生在2017学年秋季学期使用答疑中心进行课程知识答疑共147次,频率较低。通过访谈发现,学生在课程学习过程中遇到问题习惯通过百度、知乎等途径在网上搜索答案,这样所获取的内容并不能保证准确性,也很耽误学习时间,打乱学习节奏。建议高校引导学生多使用答疑中心服务,及时向专业老师、图书馆员等权威专业人士提问,或通过自助答疑等方式获得专业解答,提升学习效率[22]。

(三)学习者自我适应能力提升方面

1.加强在线学习过程中的互动交流

为提升学习者自我适应能力,可从注重在线学习过程中的互动交流和提供足够的空间鼓励学生自主选课入手[23-24]。互动作为网络教学的重要组成部分,要注重培养学生在线学习过程中主动互动交流的习惯并关注监管大学生在线学习互动交流的质量。对于大学新生而言,要有针对性的引导其熟悉校园环境,其中不仅包括校园的硬件设施,还有在线课程这一相对新颖的学习模式的介绍普及。同时,在与同伴、老师的充分沟通、互相分享中,充分体验在线学习的便捷及乐趣,从而增强在线学习的积极性[25]。

2.学生应根据自身特点,选择适合的课程

为充分发挥学习者的主观能动性,学校也不应强制学生选修在线课程的数量,追求课程质量远比可观的课程数量更重要。应鼓励学生依据自身的特点、偏好,选择相应的课程进行学习,此举不仅避免了课程资源的浪费,也有助于学生更好地投入在线学习的课程中去,促进执行力、行为坚持性较强的学生培养、发展其兴趣爱好[26-27]。同时,学校还需根据学生特点,开发更多的优质资源,供不同类型、专业的学生选择,从而全面提升大学生在线学习的质量。