20世纪30年代《美术生活》研读

向琴

Arts & Life was founded in 1934. As an octavo colorprinting magazine, it was run by Shanghai Sanyi Printing Co., Ltd. in the charge of Jin Youcheng. Under operation concept, it calls for blending art into public life,enlightening people with art and cultivating the people’s morality. The contents are not only involved with various forms of arts at home and abroad, but also focus on social life and issues of the times.

《美术生活》于1934年创刊,八开彩印,由金有成负责的上海三一印刷有限公司承办。创刊理念主张艺术融入大众生活,并以艺术启发民智,陶养民性,其刊登内容涵盖了国内外各类美术形式,也聚焦着社会生活和时代问题。《美术生活》使用了当时极先进的印刷技术,并且编辑队伍都是张大千、徐悲鸿、林风眠、黄宾虹等一众美术名家,使得这份刊物保持了较高的艺术水准,享有美誉。令人叹惋的是在1937年由于战事,《美术生活》被迫停刊,可就是在这短暂四年时间里,《美术生活》的总发行量多达41期。这份精致的老画刊宛若沪上盛放的一场奇丽烟火,点亮了大众的思考维度,生发出雅致的美学享受。

一、应运而生:大时代下的“大美术”

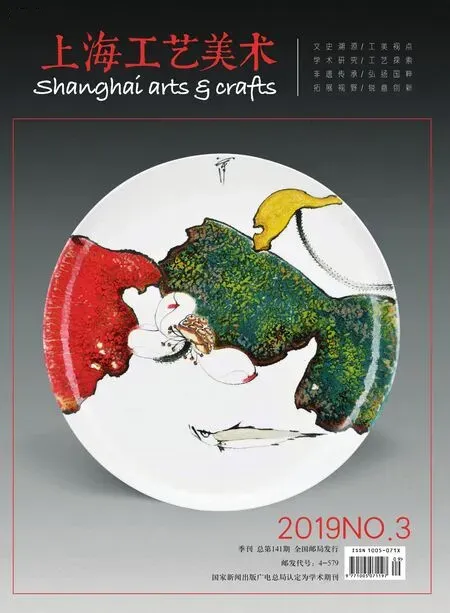

图1 唐隽《我们的路线》载《美术生活》.1934年.第1期,2页

上海自近代开埠通商以来,经济发展高歌猛进,由一个传统县城逐渐演变为国际化大都市,同时不断吸收西方新思潮、新知识、新美术,孕育了兼容并蓄的海派文化,其都市文化意识与市民文化意识也愈加强烈。留洋归来的艺术家们集聚在上海,开办美术学校,创立美术社团,举行美术展览,参与各类杂志画报的建设。20世纪30年代,上海的出版行业正郁勃成长,美术期刊在当时是一种重要的美术传播方式。据王震《20世纪上海美术年表》的记载,笔者统计,在1930年间创刊的美术期刊便有13本。1934年2月17日,蒋介石在南昌发表关于“新生活运动”的演讲,提倡以“三化”为行动指引来改良生活,其中“生活艺术化”的理念在同年4月创刊的《美术生活》中便得到了充分体现。唐隽在创刊号发表《我们的路线》一文,明确表明创刊主张(图1):

“要使‘艺术'或‘美’生活化,大众化,实用化。……要使生活艺术化或美化,大众艺术化和美化,社会艺术化或美化。”

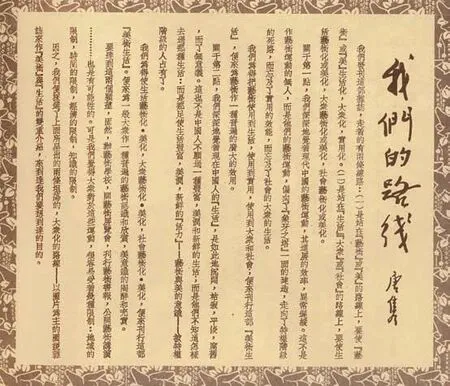

图2 《美术生活》第1期封面

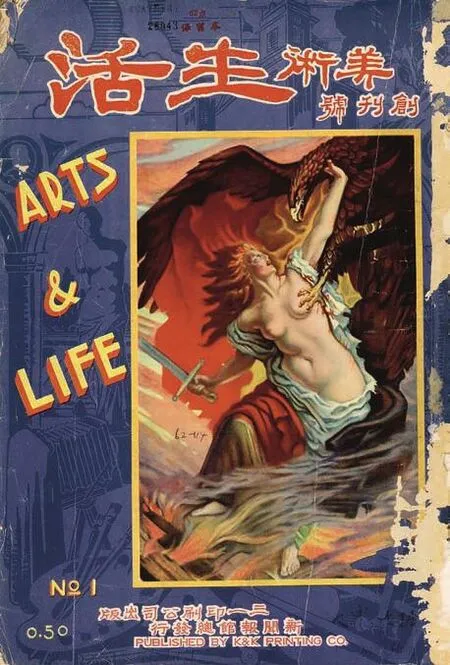

图3 《美术生活》第37期封面

二、群英荟萃:专业化的团队

《美术生活》因其内容通俗丰富,印刷制作精美(图2,图3),一经推出,有口皆碑。这得益于主创是一支实力强大的团队。成立于1928年的上海三一印刷股份有限公司使用的是当时最新的印刷设备,并聘请留法归来的柳溥庆担任照相平版部长兼技师长。公司最早的业务是承接名画,屏条和地图之类的印制,后以出版发行画片闻名,但负责人金有成热爱艺术,也不甘心如此先进之机器只用来印制画片,故赞成柳溥庆的提议,出版《美术生活》。

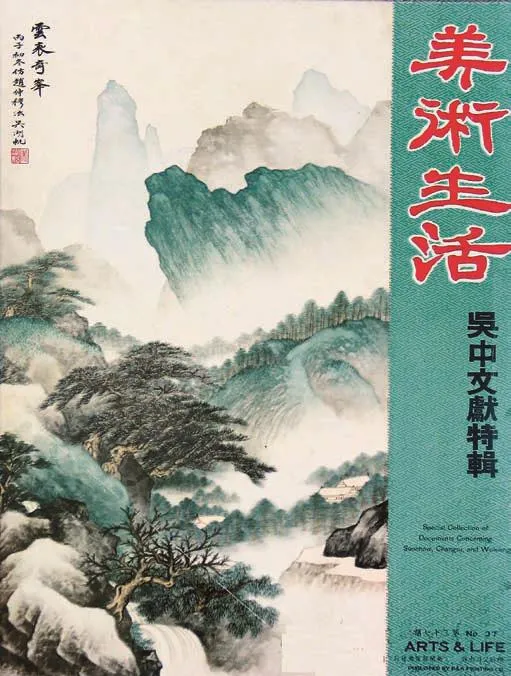

为使画刊达到“其内容之丰富,兴趣之浓厚,当在一般图画杂志之上,精美又可推为独步(图4)。”《美术生活》聘请的编辑团队都是文学,美术,工艺,设计等各界名家,总编辑为钟山隐,责任编辑有郎静山、杜彦耿、李尊庸、张德荣、柳溥庆、苏怡、吴郎西、刘旭沧等;特约编辑有张大千、徐悲鸿、林风眠、黄宾虹、孙雪泥、梁鼎铭、方君璧、俞剑华、吴湖帆、贺天健、陈抱一、汪亚尘、颜文樑、王济远、唐隽、钱瘦铁、江小鹣等;此外,齐白石、张善子、叶浅予、黄苗子、庞熏琹、万籁鸣等大家也常为《美术生活》撰稿。

三、包罗万象:丰富多样的艺术形式与社会形态

图4 徐永祚《为三一印刷公司创刊美术生活告读者》.载《美术生活》.1934年.第1期,2页

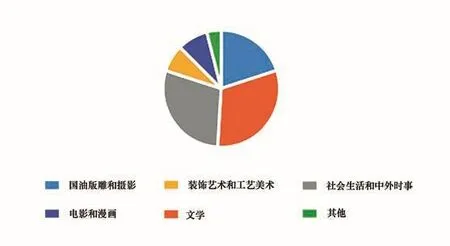

图5 《美术生活》各主要内容的版面分布

创刊后,《美术生活》将“编辑制”改设成了“委员制”,为保证刊登内容的多样性,避免有失轻重。刊登内容分为两大板块,正如刊名之意:“艺术”和“生活”,兼富学术性与公共性。“艺术”的部分涵盖了绘画,雕塑,摄影,建筑,装饰艺术以及电影等形式。“生活”的部分涵盖民俗风情,新闻时事,医疗科学,生物地理等方面。值得一提的是画刊所有内容的视角并未拘束于上海或国内,而是非常宏观地放眼于全球古今,极具前沿性。除了“艺术”与“生活”的两大板块,占据《美术生活》不少篇幅还有文学版面——“文艺杂话”。画刊整体的阅览顺序可梳理出一条线路。首先是中国传统艺术,再是中外的现代艺术,接着是摄影或电影或工艺美术又或是装饰艺术,之后便进入社会生活和中外时事,漫画的内容会穿插其中,文学版面放置画刊最末。笔者根据自己现搜集到的《美术生活》资料,挑选了第7期至16期这十期(资料相对齐全),初步计算统计出几大块主要内容的版面分布,得出所示数据。(图5)

《美术生活》还发行了多篇专号与特辑,富有一定影响力。先后是1935年第6期儿童专号,1935年第7期欧洲展览特辑,1935年第19期儿童生活特辑,1935年第20期特大号的全国运动会纪念特辑,1936年第22期新年特大号的漫画特辑,1936年第25期二周年美术专号,1936年第32期四川专号,1937年第37期吴中文献美术摄影联合特辑,1937年第38期第二届全国美展特辑。

结论

1937年8月,上海遭受了日军的炮火轰炸,负责印制《美术生活》的厂房也难以幸免。所有机器设备连同还未面世的《美术生活》第四十二期一俱被毁。

经过这一次的打击,《美术生活》已无力复刊。这份画刊的黄金时代虽只存留了短短四年,但发行期间深受喜爱,当时读者还会将其成套收藏,原刊流转至今,也从未缺乏过追随者。1996年,在嘉德春季古籍善本拍卖会上,难得一见的全套《美术生活》拍出13200元的高价。然而于拍卖场取得丰收的仅是个例,能将此画刊全套收录的大图书馆都很稀少,更毋论个人收藏。

当我们现在再翻阅这段上个世纪的历史,不仅能收获一段特殊时代下的沉浸体验,还应有所启思。以下是笔者些许漫想和疑问:第一:除了战争原因,画刊的“大众文化”定性会不会也是导致后期无力复刊的缘由之一?因为当时“大众文化”的“大众”其实是介于“精英”和“群众”之间的“都市大众”,许多无产阶级群众还无法对此类美术期刊产生强烈共鸣。第二:当下在出版业受到急剧冲击的网络时代,纸质美术期刊怎样更进一步?《美术生活》最成功的两个要点应也能够生效于当代:内容专业且丰富,印刷制作精美。当代纸质美术期刊若要产生传世价值,给予读者收藏欲望,在保证内容的同时,其装帧设计需要有独特风格,印刷质量更要精益求精。

星石虽陨,余辉闪烁。无论是研究20世纪30年代的美术文化状态或是政治社会生活,《美术生活》都存有重要的价值,其运作模式和刊登内容对于各行业领域也都具有宝贵的借鉴意义。