我看吴昌硕

主讲人:刘墨(北京大学历史文化资源研究所研究员)

时间:2018年7月

地点:十万莲花馆

吴昌硕(1844-1927),原名俊、俊卿,字昌硕,号缶庐,别号甚多,有苦铁、破荷、老缶、大聋等。浙江安吉人,青年时曾经学过辞章、训诂、书画等,后来终于在书画方面取得了巨大的成就。

吴昌硕是当之无愧的大师,无论从哪个方面来说,在20世纪,他都是不可超越的。他的篆刻开宗立派,书法开宗立派,绘画也开宗立派——在中国艺术史上,像他这样开宗立派的人物,还是不多的。

说到吴昌硕的画,必先说他的书法与篆刻。因为他在题材方面并没有多少新的开拓,画题亦不广泛,相对于花卉,山水人物都比较弱。所以不谈他的书法,就不大能理解他的绘画。

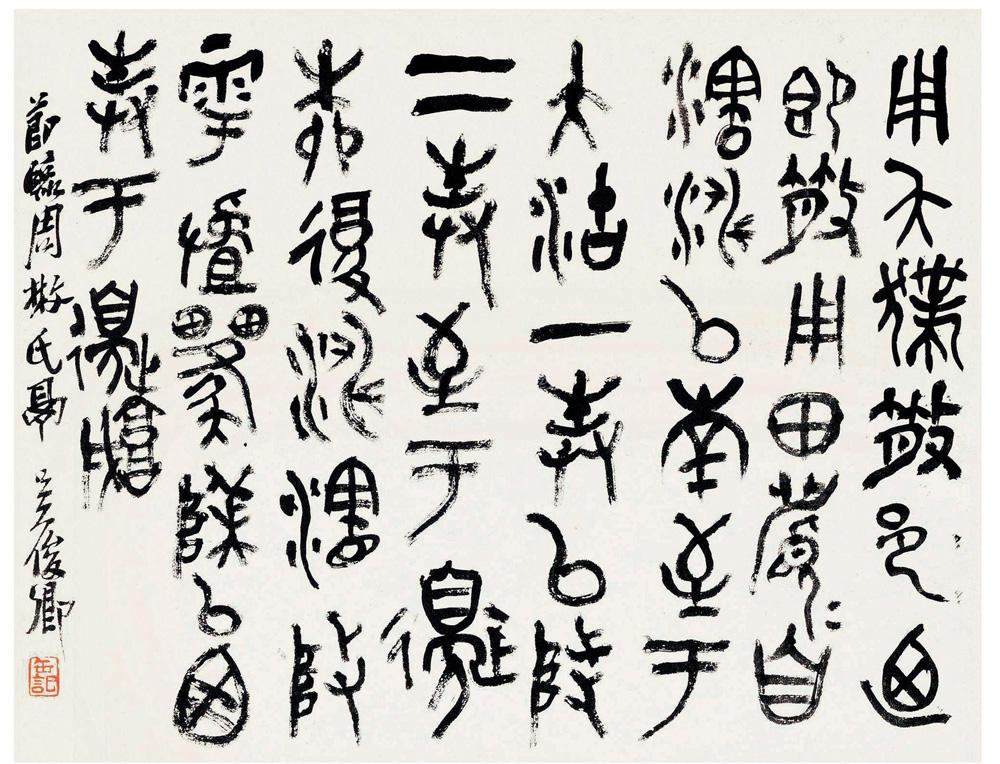

他的书法苍苍莽莽,篆书如此,隶书如此,行草书也是这样。人们都十分推崇他的《石鼓文》,但我认为他的最高成就并不在这方面,而是写《散氏盘》的那一种。像这种风格的书法,可算是充满“金石气”了,老辣、老到,真力弥满。

如果说从宋代开始就有一种“老境美”开始被推崇的话,那么,这种老境的美,在吴昌硕这里发挥到了极致,在他这里也可以说是一个终结。从齐白石开始,又重新回归于古秀。

他的行草书也不弱,清人行草书好的不多,且受馆阁体的影响,不能放纵。吴昌硕就能放纵,他是学王铎的。但细看他的行草书,形式很好,书卷气却少,有很霸悍的气息。受吴昌硕影响的人,都有这种霸悍气,而不是温文儒雅的书卷气。

再说他的篆刻。

他早年学浙派,但浙派是较为破碎的,其实看吴昌硕的印中也有较为“破碎”的感觉,但是他的这种“破碎感”,却仿佛是久历风霜而来的。在他之前,篆刻以巧妙见长,可是在他之后,篆刻的品格和气魄都大了起来,雄浑起来,破碎不但不是缺欠,反而是一种特色了。

据说他学画很晚,大概有五十多岁了吧,是在任伯年的劝说之下。这个故事是这样的:任伯年问吴昌硕为什么不画画,吴说不会,任说,你的书法和篆刻的底子那么好,应该画得很好。说完,就让吴昌硕在纸上画几笔,很难为情的吴昌硕随意在纸上涂了几笔,不想任伯年却说:你的线条很好,我无法教你。遂使吴昌硕很有信心地来作画了。

這个故事,我们可以从两个方面来解读:

一、线条是吴昌硕绘画的灵魂,离开了线条,就无法谈他的绘画。

二、正因为吴昌硕是从书法人手来作画的,所以他没有造型方面的训练,而绘画作为一种艺术种类,造型因素是极其重要的。甚至可以说,离开造型,绘画就不成其为绘画。即使是西方现代的抽象艺术,其中也有造型的因素,只是这种造型与古典艺术的造型不同而已。

前面我说过,人们都很推崇吴昌硕的《石鼓文》书法,尽管那是他面目极为突出的一种,但我认为它并不是吴昌硕最好的作品,有太多的习气。他最好的作品,是他临《散氏盘》并在《散氏盘》的基础上加以变化的那一种,古朴老辣,生展流动,吴昌硕画紫藤或者葫芦的藤蔓,都是从这种笔法变化而来的。

吴昌硕的绘画语言,与他的书法语言是一致的。任何一个大师,都是将自己的个性语言推到极端,推不到极端,也就成不了大师,这一个很简单的事实。

吴昌硕将其艺术语言和个性推到了一个极致,以致学习他的人没有办法从他的风格中再跳出来,如王个簃、诸乐三、吴茀之等人皆是。齐白石学吴昌硕,却不是面貌上的学,而是从自己的个性的角度来学,而且他们天性不同,齐白石比他有情趣。而潘天寿,还没太学,就跳出来了。

吴昌硕在画中成功地融人了金石气,也将文人绘画的“秀”无形中排斥出去了。我不是说在他的画中不见渗透在文人画骨子中的“秀”字,而是说,从扬州八怪而后画坛中的“俗艳”,在吴昌硕身上同样不可避免。而虚谷就不是这样,尽管他的颜色也很艳丽,但骨子里是超凡脱俗的。

吴昌硕的画有很多是较为粗犷的。“粗犷”中本易包含两种东西:一个是“粗糙”,一个是“粗俗”。学吴昌硕的人往往容易坠入这二者中去,实际上就是在学他的粗犷的过程中,融进了不可避免的“粗俗”与“粗糙”,只是吴昌硕的功夫精深,能够避免这二者,不使之过分,而别人就没有这个本事了。

吴昌硕的身上,也可以看到近代画家和古代画家的区别。古代画家极力表白自己在追求一种不食人间烟火的高逸之气,因此风格是冷逸、高简,而吴昌硕这一代画家却与他们的前辈不同,他们开始离开乡村走入都市,风格也不是不食人间烟火的冷逸,而是必须和新兴城市中兴起的商业方面的某种因素相吻合。所以在他前辈的画上,如在赵之谦的画中,常题“大富贵”之类并不避俗的话,吴昌硕也是如此,且将这一切发扬光大了,他用墨用色都很浓,画富贵的牡丹不说,即使是画梅花,也热烈非凡,为新兴的商人阶层所喜闻乐见,中国古代画家的隐逸性格,在吴昌硕这一代的人身上,已经所剩无几。比如在王震(一亭)的身上,这种特色更为明显。

吴昌硕特别喜欢粗笔重墨,也特别喜欢一些浓艳的色彩,加上他粗放的风格,我忽然问感到,吴昌硕的出现,以及他的风格为人们所激赏,实际上已经宣告:此时欣赏中国画的人们已经开始需要一种很强烈的刺激了,而中国画固有的微妙、清淡、简远等等,即将或已经要被人们忘却了!

也就是说,吴昌硕可以不受西画的干扰,然而却不能不受“世俗”的侵蚀。他的画,以日本人购者为多,而日本人却往往是看好他以前作的某幅画之后才又订货的,并且就让他“临摹”某幅画,所以吴昌硕实际上是不断地在重复自己,而缺少更多的精尖之作。如果将他一些雷同的与应酬的作品去掉,他绝对是一代不可企及的大师;如果将他那些泛泛的应酬之作放在一起,我们恐怕就要换另一种眼光来看吴昌硕了。

不管怎么说,我们无法否认在吴昌硕的画中,已经有一些消费性和商业化的倾向。一代大师尚且如此,又怎能阻止20世纪下半叶的人向这方面倾斜呢!

附带一提的是蒲华(1832-1911),很多人觉得蒲华被遗忘是不应该的,于是做翻案文章,把他举到一个很高的位置上。作为那个年代里有特色的画家,蒲华应有其位置,可是说他有多精彩,和吴昌硕比。下就知道了

笔不精,墨不妙,提得再高,也还是到不了吴昌硕的高度。但齐白石不同,他的风头一直在吴昌硕之上。

关于大写意,我一直认为,没有了“诗”和“书法”,自然就没有“大写意”。

钱仲联《近代诗钞》第二册第637页,即为吴昌硕的诗。关于他的诗,钱仲联以为:“近代画家工诗,以吴昌硕为第一。”

谭献《复堂日记》以为吴昌硕早年的诗,“诗篇峻削,剥落凡语,有傅青主、吴野人之遗风”。

《缶庐诗叙》:“幽语而思则隽,险致而声则清,如古琴瑟之不谐里耳。”

近代诗坛教主陈衍选《近代诗钞》,甚至认为:“异哉!书画家诗,向少深造者,缶庐出,而前无古人矣!”

那么,他的诗水准如何呢?我选几首。

《宿晓觉寺》:“寒月一庭霜,安禅假石床。遥泉入清夜,落叶响长廊。镫护前朝火,邻舂漏岁粮。老僧知梵字,聊与考卢仓。”

《归金麓山》:“夕阳逗林薄,独自返柴关。飞鸟恋故木,行云思旧山。逢人问亲友,方语杂荆蛮。惆怅清溪上,空余水一湾。”

《读金铁老先生诗稿》:“壁垒建安敌,性情湖海知。先生真耆古,上寿固其宜。展卷商怀抱,临风想鬓丝。姑苏台畔月,相见立多时。”

《芜园图自题》:“大钧无遗泽,万物遂其私。荣悴闻不同,亦复得安之。芜园何所芜,人与芜园期。即此足容托,荒陋安足辞。遥遥望白云,慨然发长思。寂寞山城隅,地偏荆榛长。赤手把长镵,种竹开茅堂。念昔归仁里,高曾兹允藏。沧桑人世殊,三径久已荒。卜居桃城中,未殊居故乡。故乡虽未远,易地心忧伤。邱壑望不见,四山云茫茫。”

当然,他的诗,有人指出时有代笔——代笔应有可能,就像他的字或画都有代笔一样,然而,如果一切皆出自于代笔,又岂有吴昌硕哉!

所以看吴昌硕的大写意,第一要看他的诗,第二要看他的书法,第三要看他的篆刻,然后才是他的大写意,否则,大写意之大,和大师之大,就无从理解了。