《逸周书》“三训”成书年代考辨

张海波

(湖南大学岳麓书院,湖南长沙410082)

《逸周书》“三训”指《逸周书》的头三篇——《度训》《命训》《常训》,历代学者对其成书年代有着不同的认识,归纳起来,主要有周初说、春秋说、战国说及东汉魏晋说等[1]由于清华简《命训》的公布,使《逸周书》“三训”成书于东汉、魏晋的说法不攻自破,那么目前关于“三训”的成书年代主要有以下几种观点:一是“商末周初说”,主要见于《逸周书·序》,认为“三训”成书于周文王时代,由于“三训”文辞不古,故这种说法基本可以排除;二是“春秋说”,代表学者有黄怀信、刘国忠等先生(参见黄怀信.逸周书源流考辨[M].西北大学出版社,1992.91);三是“战国说”,主要有张怀通、周玉秀、王连龙等,其中前两位先生的主要依据是语言文字的时代(参见张怀通.逸周书新研[M].中华书局,2013.235;周玉秀.《逸周书》的语言特点及其文献学价值[M].中华书局,2005.236),王连龙先生则依据文章的思想内涵,将“丑”理解为“恶”,认为“三训”的人性观“属于以荀子为代表的儒家性恶论”(参见氏著.《周书》三《训》人性观考论[J].辽东学院学报,2009,(1),而清华简《命训》的问世,已证明“三训”中的“丑”皆意为“耻”,其论证的前提显然错误,故得出的结论与清华简《命训》成书的下限(公元前305年)相矛盾。,上述观点有的是通过分析语言特征得出的,有的则是从与传世文献中相关史料的对比中得出的。牟钟鉴先生曾指出:“任何作品都是时代的产物,把握其时代特征来判断作品年代,显然比在史料的枝节问题上考证具有更多的科学性和更强的说服力。”[2]原载文汇报,1992-3-24.转引自彭林.周礼主体思想与成书年代研究(增订版)[M].中国人民大学出版社,2009(封底).基于此,我们试以先秦耻辱观[3]所谓先秦“耻辱观”,顾名思义,就是先秦时期对“耻辱”的观点及看法,包含的内容较多,本文所涉及的仅为其中的一个部分,即对“教民明耻”的观点及看法。的发展为视角,从思想方面考察《逸周书》“三训”的时代特征,进而判断其成书年代。

一、从近年公布的清华简《命训》说起

2015年,清华简《命训》的问世,为《逸周书·命训》等“三训”的研究提供了可资对比的地下出土材料。“清华简本《命训》共有15支简,全篇原无篇题,因其内容与《逸周书》的《命训》篇大致相合,当系《命训》篇的战国写本,故径以‘命训’命名。”[1]清华大学出土文献研究与保护中心编.李学勤主编.清华大学藏战国竹简(伍)[M].中西书局,2015.(P124)简本《命训》的整理者刘国忠先生最近撰文,通过比勘两个版本《命训》的相关文字,纠正了不少传世本中的讹误,理顺了文本,为进一步研究提供了良好基础。刘先生指出:“清华简《命训》的发现,为我们考察《命训》篇的写作时代提供了重要证据,清华简的抄写时代是公元前305年左右,证明当时已有该篇的写本流传,这已经是该篇写作时代的下限。”[2]刘国忠.清华简《命训》初探[J].深圳大学学报(人文社科版),2015,(3).在谈及“三训”成书的上限时,刘先生认为,“《左传》襄公二十五年载卫大叔文子之言:‘慎始而敬终,终以不困。’前人已经指出,这句话见于三《训》中的《常训》篇:‘慎微以始而敬,终乃不困’。可见《常训》篇当时已经成书。而鉴于三训之间的紧密关系,可以推定《命训》篇当时也应该已经成书。不仅如此,《左传》襄公十一年魏绛所引《书》的‘居安思危’一句,出自《逸周书》的《程典》篇,而《左传》文公二年所载狼瞫所引《周志》的‘勇则害上,不登于明堂’,则源于《逸周书》的《大匡》篇,而这些都与三《训》十分密切。因此,也可以说,至迟在春秋中期,《命训》及其它一批过去认为较晚的《逸周书》篇章已经出现。”[2]

刘先生以上所列,也是主“三训”成书于“春秋说”学者的主要证据。我们认为,仅凭《逸周书·常训》中的一句话也见于《左传》,就断定《常训》《命训》等篇为春秋时代作品,未免有孤证立说之嫌,因为其后面所列几则材料,皆与“三训”无关,即使作为旁证也是非常勉强的。对于这一问题,张怀通先生认为,“三训”中的“某些内容或许有较为久远的来源”“也就是说,《常训》《度训》的词语与《左传》称引的‘书’篇略同,或许正是由于整理加工自‘同一原材料’的原因造成”[3]张怀通.《逸周书》新研[M].中华书局,2013.(P354-355)。这种说法是较为持平的。举个例子,《礼记·曲礼上》云:“取妻不取同姓,故买妾不知其姓则卜之。”[4]礼记正义(卷二).曲礼上.阮元校刻.十三经注疏[M].中华书局,1980.(P1241)而在《左传》昭公元年,郑大夫子产云,“故‘志’曰:‘买妾不知其姓则卜之。’”[5]杜预.春秋左传集解(第二○)[M].上海古籍出版社,1988.(P1197)显然,我们不可能据此认为《礼记·曲礼》成书于春秋时代。然而却可以推测,《曲礼》与《左传》皆整理加工过同一材料——志书。又如,《礼记·中庸》云:“事死如事生,事亡如事存……”[6]礼记正义(卷五二).中庸.十三经注疏[M].中华书局,1980.(P1629)而《左传》哀公十五年云,“且臣(陈国芋尹盖)闻之曰:‘事死如事生,礼也。’”[7]春秋左传集解(第三○)[M].上海古籍出版社,1988.(P1809)同样,也不能据此断定《礼记·祭义》在春秋时期就已经出现。

可见目前来看,从史料角度考察“三训”的成书年代显然证据不足。我们注意到,“三训”中皆有对“耻”的论述,为考察其文本的时代特征提供了重要线索,兹据清华简整理者的校勘成果,将《命训》等“三训”对“耻”的相关论述迻录如下[8]黄怀信等.逸周书汇校集注[M].上海古籍出版社,2007.(P1-56):

罚多则困,赏少则乏,乏困无丑(耻),教乃不至。是故明主明丑(耻)以长子孙,子孙习服,鸟兽仁德。(《逸周书·度训》)

夫民生而丑(耻)不明,上以明之,能无丑(耻)乎?如有丑(耻)而恒行,则度至于极。(《逸周书·命训》)[9]“上”,传世本作“无”,今据清华简本改;“如有耻而恒行”,传世本作“若有丑而竞行不丑”,亦据简本改。

夫天道三,人道三。天有命、有福、有祸,人有丑(耻)、有绋絻、有斧钺。以人之丑(耻)当天之命,以绋絻当天之福,以斧钺当天之祸。……极丑(耻)则民叛……(《逸周书·命训》)

……丑(耻)莫大于伤人……(《逸周书·命训》)

天有常性,人有常顺,顺在可变,性在不改。不改可因,因在好恶,好恶生变,变习生常,常则生丑(耻),丑(耻)明生德。明王于是生政以正之。民生而有习、有常,以习为常,以常为慎,民若生于中。习常为常。夫习民乃常,为自血气始。明王自血气耳目之习以明之丑(耻)。丑(耻)明乃乐义,乐义乃至上,上贤而不穷。(《逸周书·常训》)

上述引文中的“耻”字,传世本《逸周书》皆作“丑”,历代各家对“丑”字的训解颇有歧义,主要有三种,如《逸周书·命训》中“夫民生而丑不明,无以明之,能无丑乎”一句,潘振云:“丑,恶也。”陈逢衡云:“丑,耻也。”而唐大沛则云:“丑,类也。”[1]分别见于潘振《周书解义》、陈逢衡《逸周书补注》、唐大沛《逸周书分编句释》,皆转引自黄怀信等:《逸周书汇校集注》,第24页。关于《逸周书汇校集注》中训释“丑”字的三种观点,刘国忠先生作了很好的总结,详见氏著.清华简《命训》初探.深圳大学学报(人文社科版),2015,(3).一直以来,“丑”字的这三种训解始终并存,莫衷一是。清华简《命训》的出现使该字含义得以明确,传世本《命训》中的“丑”字在简本《命训》中皆作“佴”,整理者认为,“‘佴’即‘耻’字,与‘丑’字义通。《逸周书·常训》:‘明王自血气耳目之习以明之丑……’《程典》:‘无丑,轻其行。’《文政》还载有‘九丑’:思勇丑忘,思意丑变,思治丑乱,思固丑转……”[2]清华大学藏战国竹简(伍)[M].中西书局,2015.(P127)这是很正确的意见,兹再举几例以添佐证:定州八角廊汉墓《论语》第3简有“有佴且格”一句,“耻”即作“佴”[3]河北省文物研究所,定州汉墓竹简整理小组编.论语:定州汉墓竹简[M].文物出版社,1997.(P2);贾谊《新书·俗激》篇有“民相然席于无廉丑”,注者云:“‘丑’即‘耻’,(贾)谊习用‘丑’为‘耻’,已见《阶级》”[4]贾谊撰.阎振益,钟夏校注.新书校注[M].中华书局,2000.(P91,93);又《逸周书·常训》:“命、丑、福、赏、祸、罚,六极不嬴,八政和平。”其中的“丑”字原误作“听”,“听,卢(文弨)订‘丑’,各家从”[5]黄怀信等.逸周书汇校集注[M].上海古籍出版社,2007.(P52),“听”(繁体作“聽”)与“佴”皆有“耳”部,上述讹误应是传抄过程中形近所致。可见“三训”中“丑”字确意为“耻”,二字义通互用,故“丑”也可写作“佴”。查检《命训》以外的《度训》《常训》两篇,其中的“丑”字也都意为“耻”,这为我们下一步研究提供了可靠文本。《说文解字》云:“训者,说教也。”[6]许慎.说文解字(第三)[M].中华书局,2013.(P46)《逸周书》“三训”皆以“训”字名篇,是具有说教性质的议论文,且根据各自主题需要,以数百字的篇幅对“耻”进行多维度探讨,阐述如何教民知耻,体现民众知耻行为养成对治国的重要意义,可见“三训”在耻辱观方面不仅具有一致性[7]关于《逸周书》“三训”之间的关系,刘国忠先生在罗列诸家意见后认为:“现在清华简《命训》的发现,证明唐大沛认为三《训》本为一篇的说法显然不确,不过三《训》属于同一时期的作品确是毫无疑问的事实。”详见氏著:《清华简〈命训〉初探》。,而且是较为深刻、成熟的。下面我们试将其纳入先秦时期耻辱观发展的进程中加以考察。

二、“三训”耻辱观在先秦耻辱观发展进程中的定位

对耻辱观的探讨始于孔子,《论语·为政》云,“子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。”[8]论语注疏(卷二).为政.十三经注疏[M].中华书局,1980.(P2461)《礼记·缁衣》篇中有句话意思与孔子观点一致:“夫民,教之以德,齐之以礼,则民有格心;教之以政,齐之以刑,则民有遯心。”[9]礼记正义(卷五五).缁衣.十三经注疏[M].中华书局,1980.(P1647)此句可视为对孔子观点的最早诠释。据此,我们可将《论语》那段话理解为:用政法来诱导他们,用刑罚来整顿他们,民众只是暂时免于罪过,却没有廉耻之心;如果用道德来诱导他们,用礼教来整顿他们,民众不但有廉耻之心,而且人心归服[1]此处参考杨伯峻先生观点.参见氏著.论语译注[M].中华书局,1980.(P12)。可见孔子更倾向于以德与礼引导民众知耻守礼。然而传世文献中未见孔子就此问题作过多的阐述。郭店楚简《性自命出》及《中庸》等早期儒家文献中,其心性学说无疑为后世儒家学者耻辱观的形成奠定了理论基础,其后的孟子、荀子在耻辱观方面皆有相关论述[2]关于孟子、荀子的“耻辱观”.可参见李玉洁.儒、道“耻辱观”之比较[J].史学月刊,2007,(11).。那么,“三训”中的耻辱观究竟该处于哪个时段?又有着怎样的特点呢?

1.为便于讨论,我们先看《命训》篇对“耻”的阐述。该篇涉及“天”“司德”“明王”“民”,《命训》云:“天生民而成大命”[3]黄怀信等.逸周书汇校集注.鉴于本段引用《命训》之处较多,故后面征引该篇文字不一一出注,请读者参见《逸周书汇校集注.第20—40页.《命训》篇相关内容.(P20),结合《命训》篇“以人之丑(耻)当天之命”一句可知,民的耻辱之心乃天之所命,“知耻”是天赋予民之“大命”。但“民生而丑(耻)不明”,故天“命司德正之以祸福”,此为“小命”。《命训》云:“大命有常,小命日成”,又云:“大命世,小命身”,意即大命恒久不变,小命则靠民众行为日有所成。又云“夫司德司义,而赐之福禄”“夫或司不义,而降之祸”,即“司德”能够根据民众的行为而分别降之以福或降之以祸。在人间则“立明王以顺之”“以绋絻当天之福,以斧钺当天之祸”,明王通过行赏罚以教民知耻,即简文所云“上以明之”。由“福禄在人,能无惩乎?”“祸过在人,能无惩乎?”来看,“民”在此过程中是需要发挥自身能动性的。上述《命训》关于耻辱观的阐述与《管子》相关篇章所论颇为相似。

《管子·牧民》云:“何谓四维?一曰礼、二曰义、三曰廉、四曰耻。礼不踰节,义不自进,廉不蔽恶,耻不从枉……不从枉,则邪事不生。”[4]黎凤翔.管子校注(卷一).牧民[M].中华书局,2004.(P11)可见知耻的作用及重要性。又《管子·权修》云:“凡牧民者,欲民之有耻也,欲民之有耻,则小耻不可不饰也。小耻不饰于国,而求百姓之行大耻,不可得也。”[5]黎凤翔.管子校注(卷一).权修[M].中华书局,2004.(P56)同时还强调“谨小耻”,即重视民众日常知耻行为的养成,类似于《命训》篇中“小命”之“日成则敬”。那么,民之知耻行为何以养成呢?《管子·法禁》云:“昔者圣王之治其民也不然,废上之法制者,必负以耻。”[6]黎凤翔.管子校注(卷五).法禁[M].中华书局,2004.(P273)又云:“圣王之治民也……故踰其官而离其群者,必使有害。不能其事而失其职者,必使有耻。是故圣王之教民也,以仁错之,以耻使之,修其能,致其所成而止。”[6](P282)专家认为:“必使有害,有害与下句‘有耻’皆指必有刑罚而言。谓圣王必加以刑罚,使受耻辱”“以耻使之,谓以羞耻之心感化之,有罪者罚之,必使知耻。即《论语》所谓有耻且格。”[7]李勉.管子今注今译.台湾商务印书馆,1988.(P271)可见《管子》中的教民知耻也是通过刑罚来实现的。

通过对比《命训》与《管子》的耻辱观可知,二者皆通过刑罚来激发民众知耻,但主刑的同时亦主礼,《管子》“以仁错之”,《命训》则以“司德”通过民之行为“司义”或“司不义”[8]陈逢衡云:“司义犹司德”(《逸周书补注》),唐大沛云:“主乎德义,赐以福禄”(《逸周书分编句释》),皆转引自黄怀信等.逸周书汇校集注[M].上海古籍出版社,2007.(P22)。而二者的不同点在于,《命训》涉及了“天”“司德”“明王”“民”之间的关系,将“民”所招致的祸福皆归于天命司德所降,而“明王”受天命在人间执行赏罚,教化民众,具有天命论的神秘主义色彩。而《管子》并未提到天,只涉及“圣王”“民”二者的关系,“民”的刑赏、教化皆出自“圣王”,在逻辑上显得更为简单、直接。上引《管子·法禁》等篇的观点,学者一般称之为“齐法家”。据专家研究,“《外言》中的《八观》《法禁》《重令》《法法》四篇代表法家思想,标志着齐法家的形成”[9]张固也.管子研究[M].齐鲁书社,2006.(P79)。白奚先生在总结“齐法家”的特点时指出:“它吸收了来自近邻邹鲁之地的儒墨等思想,吸取了它们的长处,论证了礼法并用的必要性,从而以其较为温和的面目而有别于赤裸裸、冷冰冰、阴森森的三晋法家。”[1]白奚.也谈《管子》的成书年代与作者[M].中国哲学史,1997,(4).从《命训》与《管子·法禁》等篇的耻辱观来看,上述概括是颇为恰当的。此外,《命训》篇还反对六种过度的做法,其中就有“极丑(耻)则民叛”,即过度的羞耻会使民生叛乱,最终造成“伤人”“不义”的后果,由此似乎亦可感觉到儒家中庸思想的特色。

2.再看《度训》篇对“耻”的表述。其文云:“罚多则困,赏少则乏,乏困无丑(耻),教乃不至。是故明主明丑(耻)以长子孙,子孙习服,鸟兽仁德。”潘振注云:“困,谓民穷;乏,谓财少。”唐大沛云:“困,民力困;乏,国用乏。王(念孙)《杂志》云‘……乏指民言’。”[2]参见潘振.周书解义.唐大沛.逸周书分编句释.皆转引自黄怀信等.逸周书汇校集注[M].上海古籍出版社,2007.(P16)唐大沛、王念孙对“乏”的解释稍有区别,一谓国乏,一谓民乏,结合后面的“教乃不至”看,教化对象当指民,故“乏困无耻”应意为“(民)一旦贫乏、困窘就没有了廉耻”[3]参见黄怀信.逸周书校补注译[M].三秦出版社,2006.(P6)。《管子·牧民》云:“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱。”[4]黎凤翔.管子校注(卷一).牧民[M].《管子·轻重甲》中也有这句话,《管子·事语》中只有前半句.中华书局,2004.(P2)又《管子·侈靡》云:“甚贫不知耻。”[5]黎凤翔.管子校注(卷一二).牧民[M].中华书局,2004.(P637)以上论述皆肯定了物质生活条件是知耻守礼的前提和保障。孟子也有类似的观点,《孟子·梁惠王上》云:“无恒产而有恒心者,惟士为能。若民,则无恒产,因无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。”这里的“恒产”,朱熹解释为“可常生之业也”,即物质生活保障;“恒心,人所常有之善心也”,朱子认为:“士尝学问,知义理,故虽无常产而有常心,民则不能然矣。”[6]朱熹.四书章句集注[M].中华书局,2012.(P212)其中“士”指读书人。贵族既受教育、又有财产,是不存在“乏困无耻”这种情况的,可见“三训”中的教化对象“民”与《孟子·梁惠王上》《管子·牧民》一样,皆指平民。然“明主明丑(耻)长子孙,子孙习服,鸟兽仁德”一句,很容易使人误解为明王之“子孙”是“民”,历代训诂家的解释也较为含糊,若此,则其教化对象就可能是贵族而非平民了。通过上面对“乏困无耻,教乃不至”的辨析,可知“子孙”并非文中的“民”,而是明主之子孙,即后代统治者,正如陈逢衡所云:“丑,耻也。明耻则教化行,教化行则民无背叛之心故有以长子孙。”又云:“子孙习其制度,而好恶哀乐通于天下,则虽鸟兽亦归仁德矣,而况此受中之民乎?”[7]参见陈逢衡.逸周书补注.转引自黄怀信等.逸周书汇校集注[M].上海古籍出版社,2007.(P17)陈氏的训解颇合文义。

晁福林先生指出:“中国上古时期刑罚的特色在于使犯有过错者异于普通社会成员,从而激发其社会道德层面的羞耻之心……刑罚的惩处的形式与目的皆以教化为内在主线”“周代礼制德教的核心内容即是让人知耻,知耻而守礼,守礼而免刑。周人社会政治观念的逻辑大致如此。”[8]晁福林.五刑不如一耻——先秦时期刑法观念的一个特色[J].社会科学辑刊,2014,(3).晁先生在注释中特意强调:“本文所言周代社会主要指西周。东周(亦即春秋战国)时期社会进入一个迅速变革的时代,其‘刑’的特色亦有所变化。”然晁先生所论仅限于西周时期的情况。的确,西周时代的“刑”是对“礼”的辅助和补充,目的在于规范行为,培养耻感,唤醒知耻守礼的自觉意识。从传世文献可见春秋时人知耻守礼之端倪,如《春秋公羊传·襄公三十年》,宋伯姬为守礼而不下堂避火,最后死于火灾,其自身的知耻恐怕即是这种行为的直接动因。故此鲁史官对其大加褒扬,将其事载入《春秋》:“五月甲午,宋灾。宋伯姬卒。”又书:“秋,七月,叔弓如宋,葬宋共姬。”[9]春秋经传集解.第一九.襄公三十年[M].上海古籍出版社,1988.(P1133)宋伯姬也因此成为出嫁鲁女中罕有的名垂史册者。《国语·晋语四》的一段记载亦能印证这一点,“秦伯谓其大夫曰:‘为礼而不终,耻也。中不胜貌,耻也。华而不实,耻也。不度而施,耻也。施而不济,耻也。耻门不闭,不可以封。非此,用师则无所矣。二三子敬乎!’”[1]徐元诰.国语集解(第一○).晋语四[M].中华书局,2002.(P338-339)秦穆公这番话显然也是对贵族而言的。可见,西周以来以“纳刑于礼”来培养贵族知耻的做法在春秋时代颇见成效。

西周春秋时期是贵族社会,在森严的宗法等级制度下,各个等级的贵族是社会的主体,礼与刑主要针对“士”以上的贵族阶层而设。当时“庶民食力”[1](P350),是普通的劳动者,虽然也涉及到礼与刑,却不是教化的主要对象,所以春秋时期也就不可能有像《逸周书》“三训”这样教民知耻的学说出现。随着宗法血缘社会逐渐解体,“从战国前期开始,自耕农逐渐增多,形成一个相当重要的社会群体。战国时期的自耕农在一般情况下收入比较稳固。……在国家的授田制度下,自耕农可以得到田宅的基本保证,衣食所用基本上处于自给自足状态。自耕农这个群体的稳固,可以为国家提供可靠的赋役来源,是国家强盛的根本。”[2]晁福林.春秋战国的社会变迁[M].商务印书馆,2011.(P689,691)可见战国时代,以自耕农为主体的平民阶层逐渐壮大,故此对平民的教化才受到重视。虽然“三训”中的教化对象是平民,但从上面《命训》篇对教民知耻的论述来看,与晁先生文中教化贵族的思路大致相合,可见无论是教化贵族还是平民,起初皆须以刑罚手段培养羞耻之心。

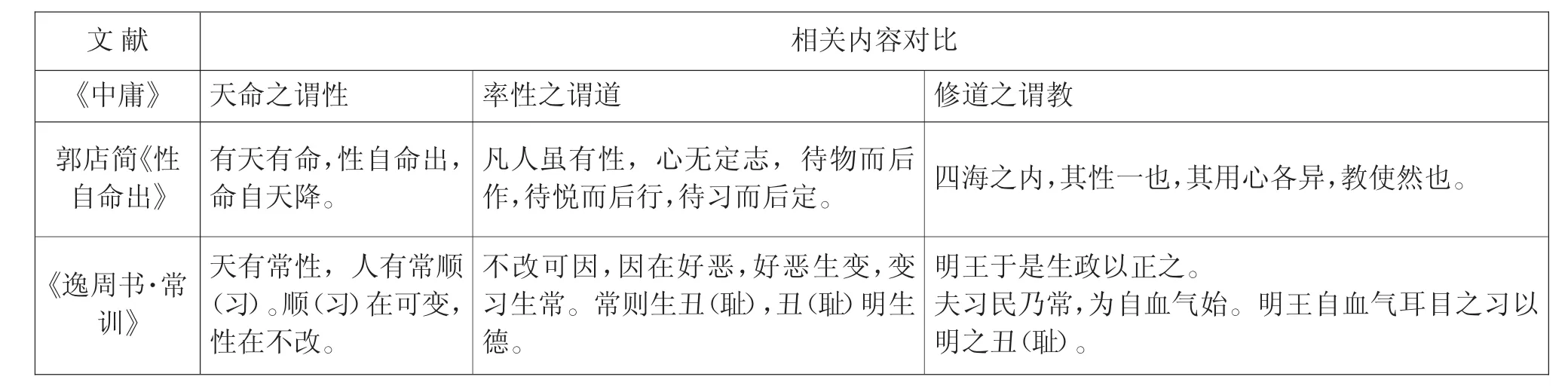

3.关于《常训》篇中的耻辱观,与儒家文献《中庸》、郭店简《性自命出》中的心性学说关系密切。《中庸》是今本《礼记》中的一篇,《史记》及宋儒朱熹等大多认为其作者为子思,20世纪90年代郭店楚墓竹简的出土,虽不能确定《中庸》就是子思所作,却进一步印证了《中庸》及郭店简《性自命出》等篇属于思孟学派作品,反映了早期儒家心性学说的面貌[3]庞朴先生认为:“(郭店楚简《性自命出》等篇)属思孟学派著作,是早期儒家心性学说的重要文献”.参见氏著.孔孟之间——郭店楚简的思想史地位.中国社会科学,1998,(5).丁四新先生认为“思孟学派中以子思思想与《性自命出》最相接近,因此子思颇有可能是该篇简书的作者。”.参见氏著.论《性自命出》与思孟学派的关系[M].中国哲学史,2000,(4).。故此,我们拈取了《礼记·中庸》、郭店简《性自命出》及《逸周书·常训》等篇中的相关部分,兹以表格形式对比如下:

《逸周书·常训》与《礼记·中庸》、郭店简《性自命出》相关内容对照表

从上表《中庸》与《性自命出》的对比可知,前者表述凝练,后者则较前者阐述得更为具体。首先看《中庸》“天命之谓性”一句,《性自命出》拆成了“有天有命,性自命出,命自天降”三句,其中“命”是人所具有的生命和命运,人的“命”由“天”所赋予;“性”是藏于人内心的本性,它蕴藏于“命”中,由“命”所出[4]以上关于“命”“性”等概念的诠释.皆参见李零.郭店楚简校读记(增订本)[M].中国人民大学出版社,2007.(P151-152)。再看《中庸》“率性之谓道”,朱熹认为:“率,行也;道,犹路也。人物各循其性之自然,则其日用事物之间,莫不各有当行之路,是则所谓道也。”[5]朱熹.四书章句集注[M].中华书局,2012.(P17)《性自命出》云:“凡人虽有性,心无定志,待物而后作……”对此,李零先生认为:“‘心’是人的精神活动,‘志’是人的主观意志。‘性情’是人内在固有的东西,而‘心志’则受制于外物的刺激和主观的感受,是由后天习惯培养,变化不定的东西。”[1]李零.郭店楚简校读记(增订本)[M].中国人民大学出版社,2007.(P152)以上诠释颇能与《中庸》“率性之谓道”相合,说明了“心”是变化不定的,欲遵循“性”之“当行之路”,需要通过外物刺激、后天培养,进而形成习惯方可。而对于《中庸》“修道之谓教”一句,朱熹认为:“性道虽同,而气禀或异,故不能无过不及之差,圣人因人物之所当行者而品节之,以为法于天下,则谓之教,若礼、乐、刑、政之属是也。”[2]朱熹.四书章句集注[M].中华书局,2012.(P17)郭店简《性自命出》“四海之内,其性一也……”一句,可与以上朱子所论相契合,则该句大意为:虽然人的心志各不相同、变化不定,但四海之内所表现的人“性”却一致,这是教化的结果。

根据以上所论,再反观《逸周书·常训》篇,其文云:“天有常性”,朱右曾云:“常性,五常之性。”[3]参见朱右曾.逸周书集训校释.转引自黄怀信等.逸周书汇校集注[M].上海古籍出版社,2007.(P42)《命训》中有“以人之丑(耻)当天之命”,可见此处的“性”即“天命之谓性”之“性”,指藏于人内心的本性,在此处当指“耻”,即羞耻之心。对于“人有常顺”一句,孔晁注云:“学能,故可变;自然,故不改。”唐大沛根据孔晁注,将“常顺”改为“常习”,并云:“据孔晁注以学习言,可知晋时本原作‘习’,后乃讹为‘顺’,盖草书以形误耳。观下文屡言‘习’,《论语》亦以性与习对举,知正文当‘常习’无疑。”[4]以上孔晁注及唐大沛训释皆见于《逸周书汇校集注》[M].上海古籍出版社,2007.(P42)《论语·阳货》云“子曰:性相近也,习相远也。”邢昺疏云:“性谓人所禀受以生而静者也,未为外物所感,则人皆相似,是以近也。既为外物所感,则习以性成。”[5]论语注疏(卷一七).阳货.阮元校刻.十三经注疏[M].中华书局,1980.(P2524)可见此处的“性”与“习”颇与《常训》篇中此二字的意思相近,则唐说可从。下文“顺在可变”,唐大沛亦改为“习在可变”,并云:“孔注云学成故可变,是解‘习’字义。”亦可从。关于“习”字,唐大沛云:“‘习’言习染也。习由渐而入,非一朝一夕之故,故曰常习。”[6]参见唐大沛.逸周书分编句释.转引自《逸周书汇校集注》[M].上海古籍出版社,2007.(P42)那么整句话可以理解为:天有恒久不变之性(指“耻”),人有长期不变之习,习惯可以改变,而性却不可改变。

下一句“不改可因,因在好恶,好恶生变,变习生常,常则生耻,耻明生德”,潘振云:“因,仍也。天命之,人因之,所谓率性也。好恶,人之常情。性不可见,于情见之,故曰在也。”[7]参见潘振.周书解义.转引自《逸周书汇校集注》[M].上海古籍出版社,2007.(P42)潘氏之训解与“率性之谓道”颇为相合,这里的“因”应训为“遵循”,指遵循不可改变的“性”(“耻”)。

而“因在好恶,好恶生变”,即要根据民之喜好与厌恶,才能产生变化。关于民之“好恶”,《度训》云,“凡民生而有好有恶……凡民之所好恶:生物是好,死物是恶。”又《命训》云,“人生而乐生,无以谷之,能无劝乎?若劝之以忠,则度至于极。夫民生而恶死,无以畏之,能无恐乎?若恐而承教,则度至于极。”[8]以上《度训》《命训》两句出处,分别见于《逸周书汇校集注》[M].上海古籍出版社,2007.(P8,24-25)可见若要“好恶生变”,尚须根据民之“好恶”加以引导,而结合前面《命训》篇的相关内容可知,“明王”的赏罚在此过程中起到了关键作用。对于“变习生常,常则生耻,耻明生德”一句,唐大沛解释为:“去其恶习变而之善,则复性而生常。既习以为常,则善恶之类分而生丑(耻)也。善恶之类明,则知去恶从善而德生矣。”[9]参见唐大沛.逸周书分编句释.转引自《逸周书汇校集注》[M].上海古籍出版社,2007.(P43)可从。《性自命出》也强调“待习而后定”,此处的“习”字,李零先生释为“‘习’是由教化培养,顺应其天性,改造其天性,因而形成的后天习惯。”[1](P152)需要指出的是,李先生所说的“天性”不是指“天命之谓性”之“性”,也不是指“天有常性”之“性”,因为《常训》指出“性在不改”,“性”为固定不变的禀性(在《常训》中指“耻”,即羞耻之心)。据此,李先生说的这个“天性”应指先天的习惯,可能是不好的习惯,但改造了它,就会形成后天的好习惯。据此,整句话的意思可以理解为:不可改变的天性(“耻”)是可以遵循的,但要根据民众的喜好与厌恶,喜好与厌恶(经过引导)可以产生变化,而变化一旦习惯就会固定不变,有了固定不变(的好习惯)就会产生耻感,知耻就会产生道德。

接下来的“明王于是生政以正之”,相当于《中庸》的“修道之谓教”,潘振云:“政,即度也。生,出也,又性也。言圣人出法度以正民。”唐大沛云:“明王知德所由生在于明丑(耻),故立政以正民,使习于善以复其性。”[1]潘振,唐大沛的训释皆参见《逸周书汇校集注》[M].上海古籍出版社,2007.(P43)都是切合原意的训解。又“自血气始”一句,孔晁注云:“性本所有,而幼小习之,若自其气血生之始也。”[2]参见黄怀信等.逸周书汇校集注[M].上海古籍出版社,2007.(P44)即从民幼小之时开始。也就是说,要使民产生固定不变的习惯,须当从幼小之时开始,明王从幼小之时的行为习惯上使民众知耻。

从以上对比中可以发现,《逸周书·常训》对“耻”的阐述与《中庸》《性自命出》等早期儒家心性学说的理路若合符节,甚至从某种意义上讲,可视为《常训》篇以“耻”为例,将儒家的心性论具体化、实用化,是将心性学说运用于政治理论的一个范例。但二者的差异也较为明显,如《中庸》《性自命出》对性命的思维逻辑是“天——命——性”,而《常训》篇则是“天——性”,省略了“命”这一环节[3]《逸周书·命训》中也提到“以人之耻当天之命”,“大命有常,小命日成”,“大命世,小命身”等,然而其中“命”的含义显然与郭店简《性自命出》中的“命”不同。。又如《中庸》《性自命出》注重对“性”之自身规律的探索,而《常训》篇则从“性”的规律出发,强调习惯的养成及教化的作用,当然这可能与二者论述的侧重点不同有关。综上可知,《逸周书·常训》应是在心性学说兴起的背景下产生的。

三、结语

《逸周书》“三训”从不同角度表达了对“耻”的看法,阐明如何教民知耻,体现明“耻”对于教民、治国的重要意义。纵观先秦诸子学说,像《逸周书》“三训”如此系统、集中地阐述耻辱观者,实属罕见,可见“三训”对先秦耻辱观及相关思想的研究皆具有重要史料价值。通过对“三训”耻辱观在先秦耻辱观发展进程中的定位,我们可以得出以下几点认识:

1.《度训》篇提出了“困乏无耻”的观点,与《孟子·梁惠王上》《管子·牧民》等篇[4]《牧民》是《管子》“经言”中的篇章,张固也先生认为,“《牧民》以礼、义、廉、耻为国之四维,《权修》‘民之修小礼、行小义、饰小廉……治之本也’……以及散见的许多孔子常用的概念和仁政理念,确有点儒家的气息。所以说《经言》与孔子同时或略晚,大概是没有问题的”。此说可供参考,详见氏著:《管子研究》,第89页。又如《管子·九败》云:“全生之说胜,则廉耻不立。”据研究:“《九败》大约作于战国早期之末,即公元前400年左右。”详见张固也:《管子研究》,第79页。中的相关论述较为一致,都强调了物质生产资料为知耻守礼的前提和保障,可见文中的教化对象是平民,而非贵族或士。这种培养平民羞耻之心的教化思想,应是以平民阶层为主体的战国时代的产物,而不可能发生在以贵族阶层为主体的春秋时代。

2.《命训》篇以刑明耻、礼法并用的特点,与《管子·法禁》等篇的“齐法家”思想颇有渊源,一般认为,《管子》是战国中期稷下学者的著作[1]如顾颉刚、冯友兰等先生认为,《管子》为战国中期稷下学者的著作集结。白奚先生认为:“《管子》是齐宣王、湣王时期稷下学宫中一批佚名的齐地土著学者依托管仲编集创作而成。”参见氏著:《也谈〈管子〉的成书年代与作者》(《中国哲学史》,1997年第4期),顾、冯两先生的观点亦转引自此文。,而其中一些篇章的成篇大概还要略早于战国中期[2]《法禁》是《管子》“外言”中的一篇,据学者研究,“《外言》诸篇没有受到慎到思想的影响,应是齐宣王即位以前齐国土著学者创作的。其思想比商、申诸子似亦略早,将其著作年代再上推二三十年至他们生活的晚年,即公元前350年左右,应该是比较谨慎的做法”。参见张固也:《管子研究》,第164页。,《命训》的成书年代也当距此时代不远,考虑到清华简《命训》成书年代的下限是公元前305年,那么《命训》篇成书年代的上限应在战国前期为宜。

3.《常训》篇对“耻”的阐述与《中庸》《性自命出》等早期儒家心性学说的理路较为一致,可见其受心性论影响较大,应是心性学说兴起背景下的产物。先秦时期,成熟的心性论产生于孔子以后,至思孟学派方可谓大成。据此可以推知,《常训》篇作者的年辈当与子思(前483—前402)[3]关于子思的生卒年,我们参考了钱穆先生的说法,详见氏著.先秦诸子系年.河北教育出版社,2002.(P622)相仿,或略晚于子思,其成书年代的上限应在战国前期。

综合以上因素,我们认为,从思想的时代特征来看,《逸周书》“三训”成书年代的上限应在战国前期。从“三训”阐述的耻辱观来看,无论在结构上还是主旨上,皆与原文密不可分,故排除了战国时人增益的可能。“三训”所反映的思想不主一家,而是汲取了其他学派之长,它既有战国时代“齐法家”礼法并用的特点[4]儒家也主张礼法并用,如前引《论语·为政》中孔子虽强调“道之以德,齐之以礼”,但也主张“道之以政,齐之以刑”,《孟子·梁惠王上》等篇所反映的孟子思想亦与其大致相近,可见儒家强调“慎刑”。牛鸿恩先生指出:“在文章中反复亮出刑具‘斧钺’来的,数《管子》最鲜明:‘非斧钺毋以威众,’其次就属《逸周书》了。”(参见氏著:《论〈逸周书〉写作的时代与地域——兼与李学勤、刘起釪先生商榷》,《励耘学刊(文学卷)》2012年第1期)揆诸《逸周书·命训》篇反复提及“斧钺”,故可以推断其在礼法并用方面,距《管子》思想近,而较儒家思想远。,又体现了早期儒家心性学说的特色,从而形成了逻辑严谨、独具特色的学说体系,想必这也是“三训”虽历经大浪淘沙、优胜劣汰的“自然选择”,却依然居于《逸周书》之首的原因之一吧。