小麦蚕豆间作及氮肥调控对蚕豆赤斑病和锈病复合危害及产量损失的影响

马连坤,董 坤,朱锦惠,董 艳*

(1 云南农业大学资源与环境学院,昆明 650201;2 云南农业大学动物科学技术学院,昆明 650201)

据世界粮农组织 (FAO) 统计,2014年,全世界蚕豆种植面积239.5万hm2,总产量434.3万t;其中我国种植面积92.5万hm2,总产量159.5万t,分别占世界蚕豆总生产面积和总产量的38.6%和36.7%,位列第一[1,2]。云南是中国最大的蚕豆主产区,云南蚕豆种植面积近年平均稳定在30万公顷以上,占全国蚕豆播种面积的1/3左右,在全省l16个县皆有种植[3]。

蚕豆赤斑病 (Botrytis fabae) 和锈病 〔Uromycesfabae(Pers.) Schart〕是对蚕豆生产危害最大的两种主要叶部真菌病害,二者在世界范围内的广泛发生导致了严重的蚕豆产量损失[4-7]。赤斑病和锈病在云南蚕豆生产中也普遍发生且危害严重,往往在早春时节随着气温回升,雨量增多,两种病害便在田间混合大面积发生[8],当病害大面积爆发时,往往造成蚕豆患病叶片大量干枯脱落,降低植株光合作用,造成蚕豆产量损失。

20世纪30年代绿色革命之前,农学家已经认识到大面积种植单一作物品种具有潜在病害流行的后果。现代农业追求高产品种大面积单一种植和农药化肥的大量施用造成农田生态系统日趋简单和脆弱,使作物病害发生频繁,病害流行周期越来越短,作物病害的发生流行也愈演愈烈[9]。农业生物多样性是植物病害流行的天然屏障,而间作是增加农田生物多样性的有效措施[10]。

间作是一种历史悠久,且在我国传统农业和现代农业中都做出过巨大贡献的种植体系,几千年来一直被劳动人民所采用,其最重要的原因之一就是其具有明显的产量优势,产量优势已在多种间作体系得到证实[11]。间作产量优势的形成主要来自两方面:一是间作控制作物病害,减少由病害造成的产量损失,即间作的控病增产效果[12-14];二是间作利用作物自身特性,通过田间合理布局高效利用光热资源,提高作物光合效率[15],提高作物养分资源利用效率[16]及改善水分条件[17],而增加作物产量,即间作增产其他效应。但有关间作的控病增产效果和间作增产其他效应对间作产量优势的贡献尚不清楚,如何定量评估二者对间作产量优势的贡献度已成为重要的科学问题。氮肥不合理使用导致作物病害流行是长期存在的普遍现象,最近研究显示,间作系统氮肥调控显著影响作物病害发生流行及间作控病增产效果,如陈远学等[18]的研究表明,施氮加剧了小麦条锈病的发生,而间作能够减轻条锈病的危害;朱锦惠等[19]的研究指出,施氮加重小麦白粉病的危害,间作能够有效减轻小麦白粉病病害危害,氮肥调控影响间作产量优势。但此前的研究仅限于间作系统对作物单一主要病害的控制效果及控病机理,有关间作系统氮肥调控对病害复合危害及产量损失的影响尚未见报道。

云南具有丰富的生物资源优势,小麦与蚕豆间作也一直是云南及西南普遍的种植模式,在农业生产中占有重要地位,种植面积大,增产、增收、抗病效果显著[3,20]。本研究以小麦与蚕豆间作系统为研究对象,采用田间小区试验,在田间自然发病条件下,研究间作系统氮肥调控对赤斑病和锈病复合危害及产量损失的影响,基于复合发生角度分析病害危害与产量损失的关系,定量评估间作控病对产量优势的贡献程度;明确间作系统病害复合危害对氮肥调控的响应特征,探讨蚕豆赤斑病、锈病复合危害与蚕豆产量损失的关系,揭示间作控病与产量优势的互作关系。研究结果对解决单一化学防治带来的环境及农产品污染问题提供理论基础和新途径,可为充分发挥间作减氮控病、提高作物产量、减少化肥和农药的施用量,实现农业可持续发展提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 供试材料与试验点概况

小麦品种为云麦53(Tricumaestivum)、蚕豆品种为89-147(Vicia faba),购于云南省农科院粮作所。

试验时间及地点:田间试验于2016年10月—2017 年 5 月在云南省玉溪市峨山县峨峰村 (102°24′24″E,24°11′5″N,海拔 1540m) 进行,土壤类型为水稻土。田间试验供试土壤理化性质为有机质28.9 g/kg、全氮2.2 g/kg、全磷0.75 g/kg、全钾18.3 g/kg、碱解氮102 mg/kg、速效磷36.9 mg/kg、速效钾 100 mg/kg、pH 6.7。

1.2 试验设计

试验为种植模式、施氮水平和防治模式3因素设计,随机区组排列。种植模式为蚕豆单作 (MF),蚕豆与小麦间作 (IF);施N 0、45、90、135 kg/hm24个水平 (N0、N1、N2、N3),病害防治分为防病、不防病2种。每处理3次重复,共48个小区,小区面积均为32.4 m2(5.4 m × 6 m)。间作小区按6行小麦、2行蚕豆的方式种植,小麦条播,行距0.2 m,蚕豆点播,行距0.3 m,株距0.15 m,间作小区内有3个小麦种植带和4个蚕豆种植带,单作小区蚕豆种植株行距与间作小区相同。

防病和不防病小区蚕豆赤斑病和锈病均为田间自然发生,其中不防病小区用于调查蚕豆病害发生情况及相应的作物实际产量。为明确蚕豆不受病害危害可达到的最高产量,则以防病小区作为对照小区,防治小区通过喷施农药控制病害保证蚕豆整个生育期均不发病,用于测定蚕豆可实现产量。

单、间作小区小麦和蚕豆磷肥施用量均为90 kg/hm2(P2O5),钾肥施用量为90 kg/hm2(K2O)。单、间作蚕豆氮肥、磷肥和钾肥作为基肥一次性施入。单、间作小麦磷肥和钾肥作为基肥一次性施入,小麦氮肥施用量为蚕豆氮肥用量的2倍,小麦氮肥分底肥和追肥 (各50%) 两次施用,追肥于小麦拔节期兑水浇施。

1.3 蚕豆赤斑病和锈病调查

于蚕豆幼苗期、分枝期、现蕾期、盛花期、结荚期、鼓荚期、成熟期进行赤斑病和锈病调查,整个生育期共调查7次。病害调查方法:蚕豆单作小区沿对角线随机选择5点,每点调查2株,共调查10株。间作小区在第一个种植带内选3点,相邻另一个带内再选2点,每点调查2株蚕豆。调查每株蚕豆所有完全展开叶片的赤斑病和锈病的发病情况。病害分级标准参考Abomostafa等[21]的分级方法并进行改进,赤斑病及锈病均以6级标准记载:0级为蚕豆叶片上无病斑;1级为病斑面积占叶面积 ≤5%;3级为病斑面积占叶面积6%~25%;5级为病斑面积占叶面积26%~50%;7级为病斑面积占叶面积51%~75%;9级为病斑面积占叶面积 ≥ 75%。调查完成后计算赤斑病和锈病的病情指数和病情进展曲线下的面积 (The area under disease progress curve,AUDPC),计算公式如下:

病情进展曲线下的面积 (AUDPC)[19]:式中,Xi和Xi-1分别表示后一次和前一次调查时的病情指数。Ti和Ti-1分别表示后一次调查时间与前一次调查时间 (d)。

1.4 蚕豆产量测定

为减少边行效应的影响,成熟期单作蚕豆在除去边行3行后再收获连续6行;间作蚕豆收获与小麦间作的带幅 (2行),间作小麦收获中间的一个完整带幅 (6行);收获后蚕豆自然风干,称量百粒重与籽粒产量,防治小区和不防治小区的收获方法一致。

根据以上原始测定数据计算相关二次参数:

产量损失 = 防治小区产量 - 不防治小区产量

间作产量优势总效应 (病害控制效应 + 间作产量优势其他效应) = 间作不防治小区产量 - 单作不防治小区产量

间作产量优势其他效应 (无病害发生时间作其他因素促成的增产效应) = 间作防治小区产量 - 单作防治小区产量

间作控病增产效应 = (间作不防治小区产量 - 单作不防治小区产量) - (间作防治小区产量 - 单作防治小区产量)

1.5 土地当量比计算方法

通过土地当量比 (land eguivalent radiv,LER) 来衡量间作优势[22]:

式中:Yiw和Ymw分别表示间作小麦和单作小麦的籽粒产量;Yif和Ymf分别表示间作蚕豆和单作蚕豆的产量。当LER值大于1 时,表明该间作体系具有间作产量优势;若LER小于1,则表明该体系没有间作产量优势。

1.6 数据处理

采用EXCEL2010软件进行数据整理、初步分析及作图,SAS 9.0 (SAS Institute, USA) 软件进行双因素方差分析,最小显著差异法 (LSD) 检验各处理间的差异显著性 (α = 0.05),SPSS 22.0软件进行原始数据标准化、相关分析和回归分析。

2 结果与分析

2.1 间作及施氮对蚕豆赤斑病和锈病病害复合危害的影响

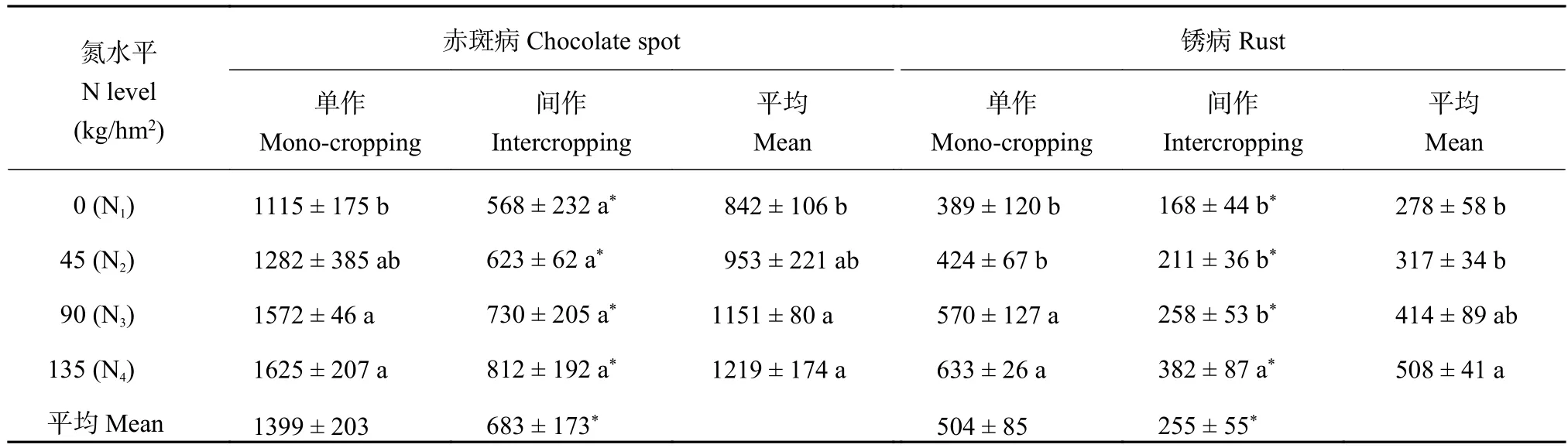

单、间作蚕豆赤斑病和锈病的AUDPC均随施氮量的增加而增加,均以N0处理最低,N3处理最高。与N0相比,N2、N3处理显著增加单作蚕豆赤斑病AUDPC 41.0%、45.7%,显著增加锈病AUDPC 46.8%、63.1%,N1与N0处理相比无显著差异。与N0相比,施氮 (N1、N2、N3) 平均增加间作蚕豆赤斑病AUDPC 27.1%,平均增加锈病AUDPC 69.3%,总体上施氮对间作蚕豆AUDPC无显著影响。表明施氮加重了蚕豆赤斑病和锈病的危害程度,尤其在N2和N3水平下的增幅较大,施氮对单作蚕豆赤斑病和锈病危害程度的影响大于间作蚕豆,且施氮对赤斑病发病程度的影响大于锈病,赤斑病的整体危害程度比锈病更加严重(表1)。

与单作相比,不同施氮水平下间作均显著降低了蚕豆赤斑病和锈病的AUDPC(P< 0.05)。与单作相比,N0~N3水平下,间作显著降低蚕豆赤斑病AUDPC 49.1%、51.4% 53.6%和50.0%;显著降低蚕豆锈病AUDPC 56.8%、50.2%、54.8%和39.6%。说明间作对蚕豆赤斑病和锈病均有显著的控制效果,能够有效减轻赤斑病和锈病的危害程度。

2.2 间作及施氮对蚕豆产量损失的影响

2.2.1 间作及施氮对蚕豆籽粒产量损失的影响 防病条件下,不同施氮处理对单、间作蚕豆籽粒产量均无显著性影响;与单作相比,间作增加了蚕豆籽粒产量,但与单作无显著性差异。

不防病条件下,与N0相比,N1、N2、N3水平下单作蚕豆籽粒产量损失分别增加20.4%、26.6%和48.0%,N3与N0相比差异显著;间作蚕豆籽粒产量损失分别增加14.6%、33.1%和77.6%,N2和N3与N0相比差异显著。单、间作蚕豆籽粒产量损失量均随施氮量的增加而增加,高氮 (N3) 处理显著增加蚕豆籽粒产量损失。4个施氮水平 (N0~N3) 下单作蚕豆平均籽粒产量损失达1480 kg/hm2,间作蚕豆平均籽粒产量损失达933 kg/hm2,单作平均损失量显著高于间作 (P< 0.05)。与单作相比,N0~N3水平下,间作蚕豆籽粒产量损失分别降低40.6%、43.4%、37.5%和28.7%,平均降低产量损失36.9%。表明小麦与蚕豆间作能够挽回蚕豆籽粒产量损失,降低病害危害(表2)。

表1 间作及不同施氮水平下蚕豆赤斑病和锈病病情进展曲线下面积Table 1 Area under disease progression (AUDPC) of the chocolate spot and rust of faba bean affected by N application levels and intercropping

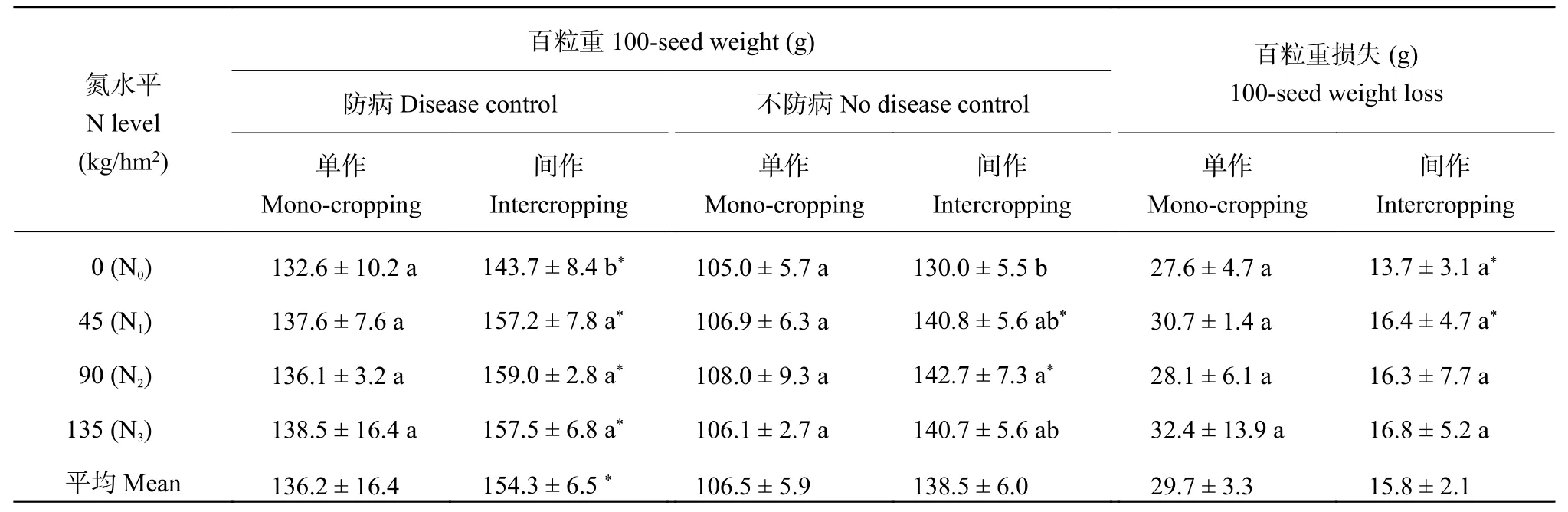

2.2.2 间作及施氮对蚕豆百粒重损失的影响 防病条件下,不同施氮处理对单、间作蚕豆百粒重均无显著性影响;与单作相比,间作显著增加了蚕豆百粒重 (P< 0.05)(表 3)。

不防病条件下,与N0相比,N1~N3水平下单作蚕豆百粒重损失达1.8%~17.6%,间作蚕豆百粒重损失达19.0%~22.7%,但单、间作蚕豆施氮(N1~N3) 与N0处理间均未达到显著差异。4个施氮水平 (N0~N3) 下单作蚕豆平均百粒重损失达29.7 g,间作蚕豆平均百粒重损失达15.8 g。表明单、间作蚕豆百粒重损失随施氮的增加而增加,均以N0水平最低,N3水平最高。

与单作相比,在N0、N1水平下间作显著降低蚕豆百粒重损失50.3%、46.6%,在N2、N3下分别降低41.8%和48.2%,4个施氮水平平均降低46.7%。表明小麦与蚕豆间作能够有效降低病害导致的蚕豆百粒重损失,且间作在不施氮 (N0) 和低氮水平 (N1)下对蚕豆百粒重损失的降低效果优于常规施氮 (N2)和高氮水平 (N3)。

表2 间作及不同施氮水平下蚕豆籽粒产量和产量损失Table 2 Grain yield and yield loss of faba bean affected by intercropping and N application levels

表3 间作及不同施氮水平下蚕豆百粒重及百粒重损失Table 3 100-seed-weight and 100-seed-weight loss of faba bean affected by intercropping and N application levels

2.3 蚕豆赤斑病和锈病复合危害对蚕豆百粒重和籽粒产量的影响

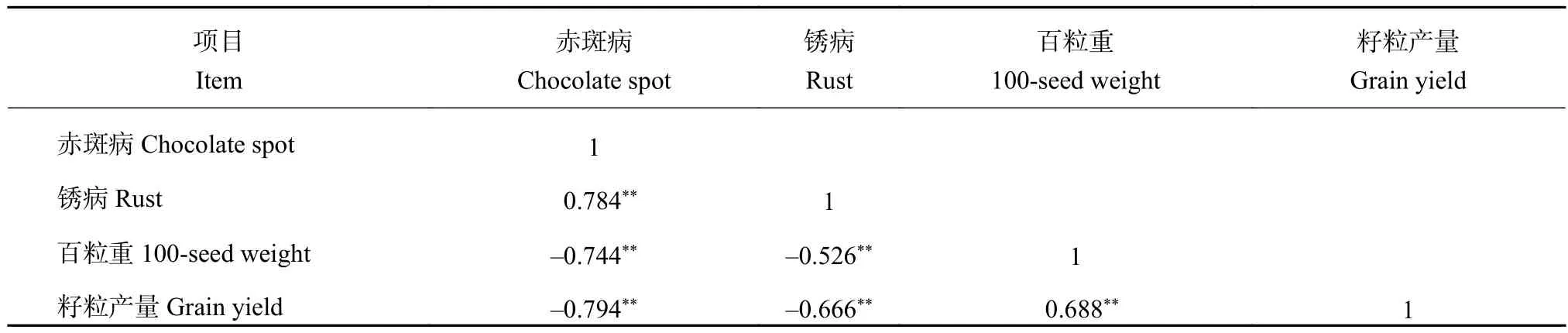

2.3.1 蚕豆赤斑病和锈病复合危害与蚕豆百粒重和籽粒产量的相关分析 蚕豆赤斑病和锈病的AUDPC与百粒重和籽粒产量均呈极显著负相关关系 (P<0.01,表4)。表明赤斑病和锈病的发病程度越严重,蚕豆百粒重和籽粒产量越低,产量损失越严重。百粒重与籽粒产量呈极显著正相关关系 (P< 0.01),表明蚕豆百粒重是影响籽粒产量的重要因子,赤斑病和锈病共同危害显著降低百粒重,进而导致籽粒产量降低。

2.3.2 蚕豆赤斑病和锈病的AUDPC与籽粒产量的回归分析 相关分析表明,蚕豆赤斑病和锈病均与籽粒产量呈极显著负相关关系 (表4)。因此采用强制回归分析方法,将赤斑病 (X1) 和锈病 (X2) 与籽粒产量损失 (y) 分别进行线性拟合,得到对应的回归方程:y = 5194.001-1.194X1- 0.485X2,R2=0.604,P<0.01;回归方程中R2值大于0.6,表明回归方程能解释因变量超过60.4%的变异,线性方程拟合效果较好,回归方程中赤斑病回归系数大于锈病,表明赤斑病对蚕豆产量损失的危害大于锈病。

2.4 间作控病对产量优势的贡献

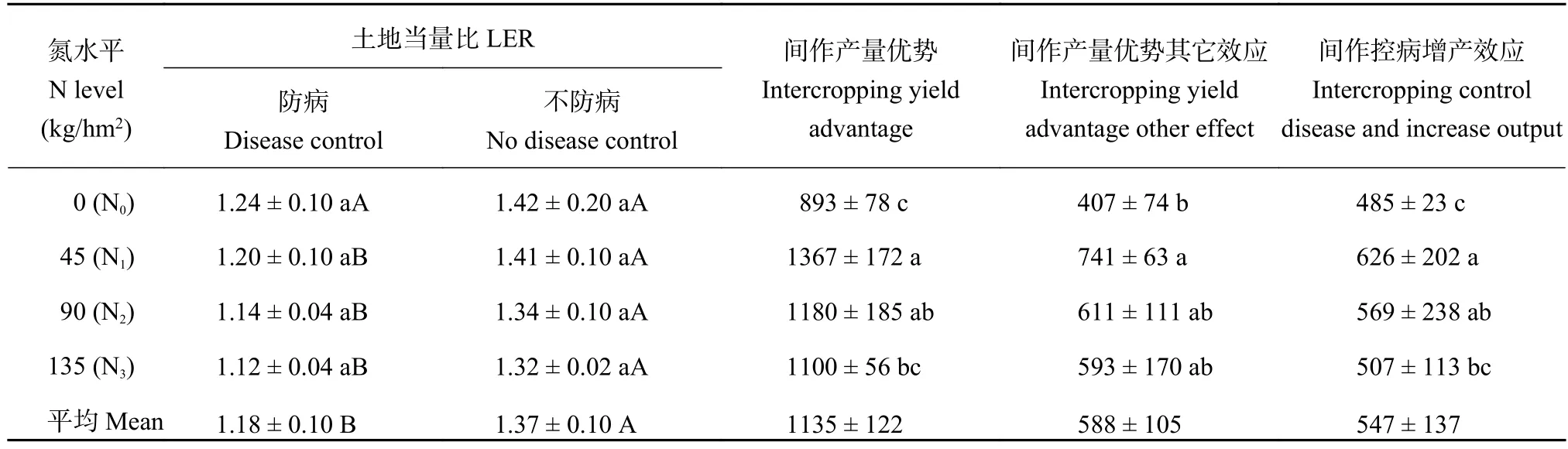

表5表明,防病和不防病条件下,4个氮水平下间作土地当量比 (L E R) 均大于1,范围为1.12~1.42,不施氮 (N0) 和低氮 (N1) 水平下间作产量优势较为突出,LER达到最大值。表明适量施氮有利于提高小麦与蚕豆间作土地利用率,最大化发挥间作优势。

间作产量优势总效应、间作增产其他效应和间作控病增产效应均随施氮量的增加呈先增后减的趋势 (表5)。与N0相比,N1、N2处理显著提高间作产量优势总效应53.1%和32.2%,显著提高间作控病增产效果29.0%和17.2%,而N3与N0处理相比无显著差异;N1、N2、N3处理提高间作增产其它效应81.8%、50.0%和45.5%,其中N1与N0有显著性差异。表明施氮水平显著影响间作控病增产效应和间作产量优势其它效应,进而影响间作产量优势总效应,适宜施氮水平 (N1、N2) 下间作控病挽回的产量损失最大,高氮水平下 (N3) 间作控病挽回的产量损失低于N1、N2水平,反而不利于间作产量优势的提升。

3 讨论

3.1 间作和施氮对蚕豆赤斑病和锈病发生的影响

从“绿色革命”开始,氮肥施用使作物产量得到极大的提升,同时也加重了许多作物的发病程度,如增施氮肥会加重小麦白粉病[19]、赤霉病[23],水稻稻瘟病[24]、纹枯病[25]和蚕豆赤斑病[26]的发生。本研究中,单作、间作蚕豆赤斑病和锈病AUDPC均随施氮量的增加而增加,增幅为9.7%~45.7%(赤斑病)和 9.1%~128.0%(锈病),均表现为 N3> N2> N1>N0,说明施氮加重了赤斑病和锈病的总体危害程度。原因是作物氮素营养过高既会导致植株徒长,细胞壁木质素与酚类物质合成减少,细胞中可溶性氮同化物含量增加,提高作物感病性,利于病菌侵染;同时施氮又会增加叶表面的氨基酸及酰胺浓度,为病原菌孢子萌发和生长提供营养源,促进病原菌的定殖,加快病原菌的侵染循环,从而加重病害的发生与危害[27-28]。

大量研究证实,不同作物合理间作能持续控制病害发生,有利于降低作物产量损失[13,29]。本研究中,与单作相比,4个施氮水平 (N0~N3) 下间作蚕豆赤斑病AUDPC显著降低49.1%~53.6%;锈病AUDPC显著降低39.6%~56.8%。原因是农田生物多样性的增加相对减少了病原真菌寄生作物的数量,进而减少病原真菌的定殖,阻碍病原真菌的传播,从而打破了病害在空间上的侵染循环,降低病害危害程度[30]。此外间作改变作物冠层结构,增加冠层的通风透光,降低田间郁闭度,改善作物冠层微气候,既防止病菌滋生[13],又促进作物光合作用,增加了作物生物量和产量[31]。通过增加农田生物多样性构建持续、稳定、健康、高产的农田生态系统,是实现持久控制有害生物,降低病害导致产量损失的金钥匙[32]。

表4 蚕豆赤斑病和锈病的AUDPC与产量及产量因子的相关分析Table 4 Correlation coefficients (r) between AUDPC of the chocolate spot and rust with 100-seed weight and grain yield of faba bean

表5 施氮对土地当量比 (LER) 及间作控病在间作产量优势中贡献程度的影响Table 5 Effect of nitrogen application rates on LER and contribution of disease control by intercropping for intercropping yield advantage

3.2 蚕豆赤斑病和锈病病害复合危害与产量损失的关系

病害危害显著影响作物生理性状和生长参数,进而阻碍作物产量形成,造成产量损失。王宽等[33]研究发现,鞘腐病导致玉米感病品种 (郑58) 每公顷籽粒产量损失13.8%~29.5%,中抗品种 (郑单958) 每公顷籽粒产量损失3.99%~16.7%。本研究中,4个施氮水平 (N0~N3) 下,赤斑病和锈病复合危害导致单、间作蚕豆百粒重平均损失29.7 g和15.8 g,籽粒产量平均损失1480 kg/hm2和933 kg/hm2,间作蚕豆籽粒产量损失比单作平均降低37.5%,百粒重损失比单作平均降低46.7%,间作显著减轻了蚕豆赤斑病和锈病的危害程度,有效降低了病害造成的产量损失。原因是作物遭受真菌侵染后患病组织的叶绿体含量明显降低[34],进而导致植株光合速率下降[35],光合物质累积减少,产量损失增加。Junior等[36]的研究发现,角斑病和锈病复合发生导致菜豆产量损失的原因是叶片净光合速率和气孔导度显著降低。

在田间自然状态下,病害常常不是单一发生,往往是多种病害同时发生、复合危害,共同引起作物产量损失[37-38],若仅将其视为单独病害导致的产量损失难免有失偏颇,因此需要同时考虑多种病害的致损性。如冯连军等[39]对烤烟青枯病、气候性斑点病和烟草花叶病与烟叶产量和产值损失量进行研究,发现烟草青枯病病指分别与产量和产值损失量存在极显著正相关关系,烟草青枯病是造成产量损失较大的因子,其次是气候性斑点病。本研究中,蚕豆赤斑病和锈病的复合AUDPC与籽粒产量呈显著负相关关系 (表3),AUDPC每增加一个单位可能会造成1.7 kg/hm2的籽粒产量损失。强制回归分析表明,蚕豆赤斑病对产量损失的直接危害作用显著高于锈病,是产量损失的主要危害。本研究结果还表明,赤斑病和锈病复合危害显著降低了百粒重,百粒重又与籽粒产量呈极显著正相关关系 (表4),说明蚕豆赤斑病和锈病导致的百粒重损失是造成籽粒产量损失的主要原因。Samuel等[40]对蚕豆赤斑病的调查也证明了百粒重下降是造成籽粒产量损失的主要原因。病害发生会减少作物源的面积,降低源中碳水化合物向库的供给,染病作物通过早衰、缩短灌浆期等减少库容的行为来适应源面积的减小,因而表现为产量降低[41]。

作物同时罹患多种病害时,由于混发病害间的互相作用,可能使各病害的严重度和流行速率发生改变,进而会影响对单一病害损失的评价[38]。如果作物病害之间产生累加协同效应,复合病害造成的产量损失理论上会等于或大于单一病害造成的产量损失[42-43]。反之,如果作物病害间产生抑制作用,复合病害造成的产量损失小于单一病害造成的产量损失[44-45]。如崔建潮等通过分析比较花生褐斑病和网斑病单独及混合发生的流行过程及对花生产量损失的影响,表明两种病害混合发生所造成产量损失约为各病害单独引起损失之和的77. 2%~85.7%[38]。由于本研究中病害为田间自然发生,只计算了赤斑病和锈病共同危害导致的蚕豆籽粒产量损失,虽然通过强制分析,得出赤斑病对蚕豆产量的影响大于锈病,但无法明确赤斑病和锈病的互作关系及其对产量损失的影响。

3.3 间作系统产量优势的定量评估

本研究中,不论防病与否,间作土地当量LER均大于1(表5),表明小麦与蚕豆间作具有明显的产量优势,Xiao等[46]的研究中,小麦与蚕豆间作土地当量比平均值为1.14,与我们的结论相同。本研究中,防治条件下间作LER为1.12~1.24,不防治条件下间作LER为1.32~1.42,换句话说,防病条件下小麦与蚕豆间作较蚕豆单作的土地利用率提高了12%~24%,不防病条件下提高了32%~42%,不防病时,间作效果更突出。

本研究中间作产量优势来源于间作控病带来的增产效果和间作产量优势其他效应带来的增产效果。各施氮水平下的间作产量优势、间作产量优势其他效应和间作控病增产效应均表现为N1> N2> N3>N0。适量施氮有利于发挥间作产量优势,过量施氮反而限制间作产量优势,不能充分发挥间作优势[19]。高氮水平下蚕豆出现“氮阻遏”现象,限制蚕豆生长,又会导致蚕豆病害多发,降低蚕豆的光合效率,进而降低蚕豆产量,减小间作产量优势。在本研究中N1(45 kg/hm2) 水平能够兼顾间作控病效果和间作产量优势其他效应,实现间作蚕豆产量优势总效应优势最大化。

本研究中,4个施氮水平 (N0~N3) 下间作控病增产效果平均提升蚕豆籽粒产量547 kg/hm2,间作产量优势其他效应平均提升蚕豆籽粒产量588 kg/hm2,说明小麦与蚕豆间作种植是一种比单作更加高效的种植模式。在当前作物单一、大面积种植模式下,作物病害的发生危害程度愈加严重,导致农药施用愈加泛滥,环境和农作物农药残留污染也越来越严重[47]。间作种植与合理的氮肥调控能够减轻作物病害危害,实现对病害的持续控制,挽回病害导致的产量损失,进而减少农药的滥用,降低农药残留对环境和农产品的污染,是实现农业绿色可持续发展的有效途径。

4 结论

1) 不论单作还是间作,过量施氮会加重蚕豆赤斑病和锈病的危害程度,加重蚕豆籽粒产量和百粒重损失。

2) 间作显著减轻蚕豆赤斑病和锈病的总体危害程度,降低蚕豆籽粒产量和百粒重损失,施N 45 kg/hm2可显著增加间作的控病效果,而施N 135 kg/hm2则大大降低了氮肥的有效作用。

3) 赤斑病的整体危害程度比锈病更加严重,赤斑病和锈病复合危害下,赤斑病是造成蚕豆籽粒产量损失的主要病害,锈病次之。

4) 合理的氮肥调控能够同时发挥间作控病增产效应和间作产量优势其他效应,最大化提升间作产量优势总效应。本试验中,兼顾间作控病增产效应和其他效应,蚕豆施氮量应为45 kg/hm2。