象形文字里的记忆遗产

——纳西族东巴音乐的历史承袭及分期

和云峰

引 言

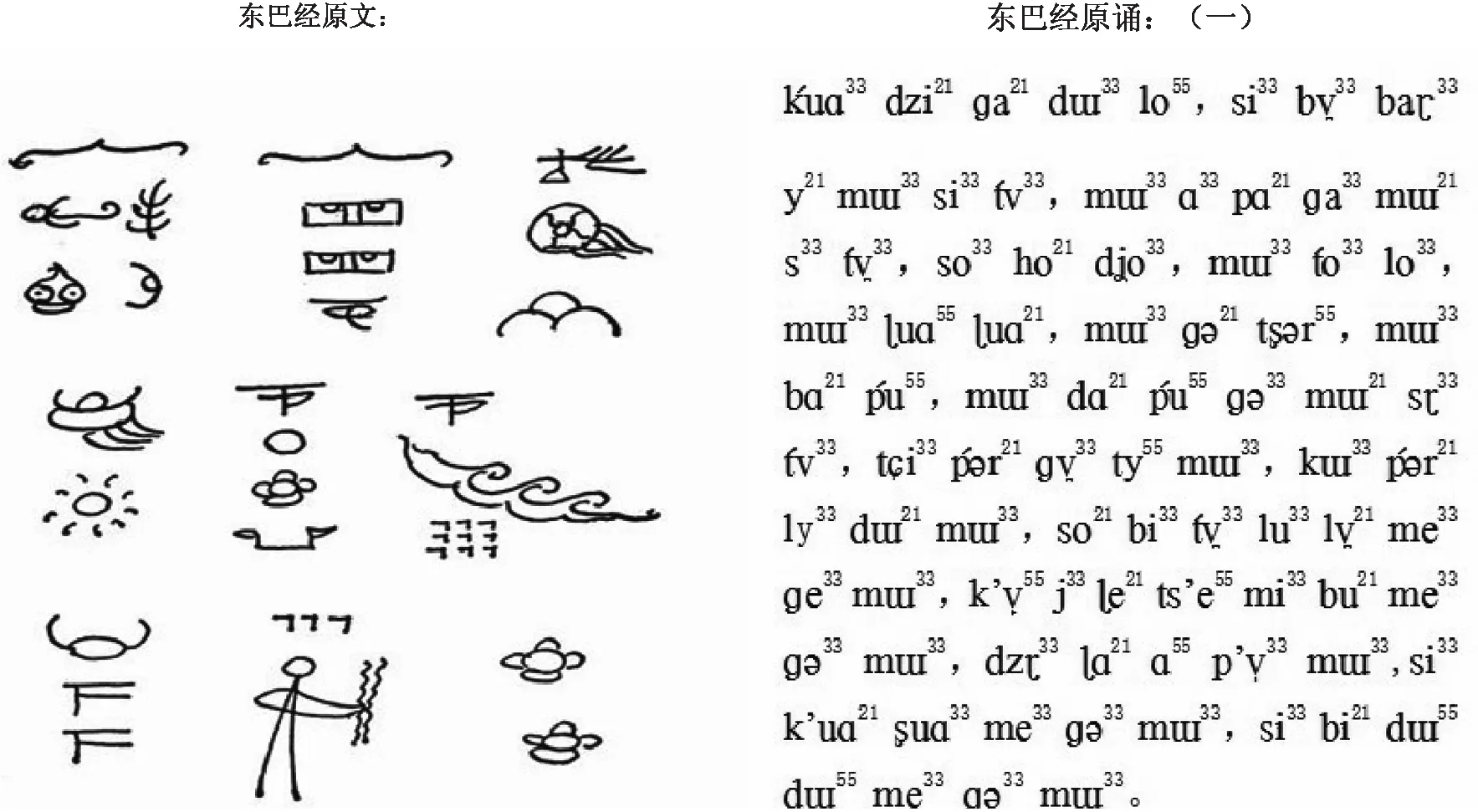

东巴象形文字纳西语称为[s әr33tә551v33tә55]汉译“木石痕迹”(即“见木画木,遇石刻石”之意)。东巴文字是东巴教发展到一定阶段的产物,同时此种古代文字(1)提及古代文字,人们除了想到汉族的甲骨文和金文之外,还往往会自然而然地联想到苏美尔与巴比伦的楔形文字、古埃及的圣书文字和中美洲的玛雅文字。但是令人遗憾的是,这些文字都已成了“死去了”的古代文字,从而难以使今人辨别其真正的、确切的文字内涵。令人欣慰的是东巴文字却存活了下来,这无疑使我们对古代文字发生发展和消亡的历史进程的研究有着极高的比较、研究价值。也是东巴祭司为记忆东巴典籍《东巴经》[do33mby21ә21]而创制的图画、象形(含部分标音)文字(2)现今国内外收藏到的东巴经书已超过2.5万余册(卷),分散于世界各地。国内收藏在丽江、南京、北京、台湾等地图书馆的经书有1万余册。流散在美、英、法、德、日、加等国的经书有1万多册,仅美国国会图书馆和哈佛大学博物馆就藏有4000余册。东巴经书所记录的内容包括宗教学、民族学、文字学、语言学、考古学、人类学、民俗学、社会学、伦理学、史学、哲学、美学、法学、神话学、诗学、绘画学、舞蹈学、音乐学、军事学以及天文学、地理学、植物学、动物学、农牧学、医药学、原始占卜学等多学科的内容与成分,广泛涉及社会科学及自然科学的各个领域,可谓古代纳西人的百科全书。。2003年纳西东巴古籍文献被联合国教科文组织列入“世界记忆遗产名录”。

东巴[do33mby21]是东巴教的神职人员,同时也是东巴音乐的创造者、持有者、使用者和传承人。

东巴教是迄今仍然保留、传承于纳西族民间的一种介于人为宗教(artificially founded religion亦称“神学宗教”)(3)原初为恩格斯用语。指借助于有意识的人为力量而发展起来的宗教。恩格斯认为:基督教和伊斯兰教等之成为世界宗教,“多少是人工造成的”成分。详见:《马克思恩格斯全集》(第21卷),人民出版社,2009年版,第328页。和自然宗教(nature religion亦称“原始宗教”)(4)自然宗教即以自然事物和自然力为崇拜对象的宗教,一般认为是远古社会中广泛存在的宗教文化现象,是人类对世界万事万物初始认识水平的客观反映,是人类族群漫长历史记忆中不断变异的文化意识。学界普遍认为,自然宗教具有两大特征:第一,将自然事物和自然力本身直接视作具有意志之对象而加以崇拜。第二,尚未产生掌管这些对象之神灵的观念。之间的宗教,学术界一般认同其创始于唐宋,盛行于元明,衰微于清中叶(5)详见郭大烈主编:《东巴文化论集》,昆明:云南人民出版社,1985年版,第1页;云南人民出版社:《东巴文化论》,昆明:云南人民出版社,1991版,第671页。。东巴音乐即寄附、承袭于东巴教各类道场仪式和法事仪式之中的音声形式,本人将其分归为器乐、舞乐、声乐三个类别。

器乐——即专门为东巴祭司法事仪式和道场仪式伴奏的音乐。从大量留存现世的《东巴经》中可知,东巴器乐的表现形式有合奏、齐奏、独奏几种,但目前只保留有合奏。有史以来,东巴祭司使用的乐器有气鸣类的三孔笛、口弦、树叶、葫芦笙、筚篥、唢呐、牛角、海螺、喇叭、筒、麦节哨等;体鸣类的板铃、碰铃、铜锣、乳锣、铜钹、钟等;膜鸣类的大鼓、长柄鼓、鼗鼓等;弦鸣类的古筝、琵琶等,当下弦鸣类乐器已丢失或说不再使用。

舞乐——即专门为东巴祭司法事仪式和道场仪式舞蹈伴奏的音乐。纳西族民间俗称“东巴蹉”[do33mby21tsho33],汉意为东巴舞。东巴舞属祭祀类舞蹈,通常用于东巴跳神、作法和道场仪式。此仅举黄金大蛙舞为例:

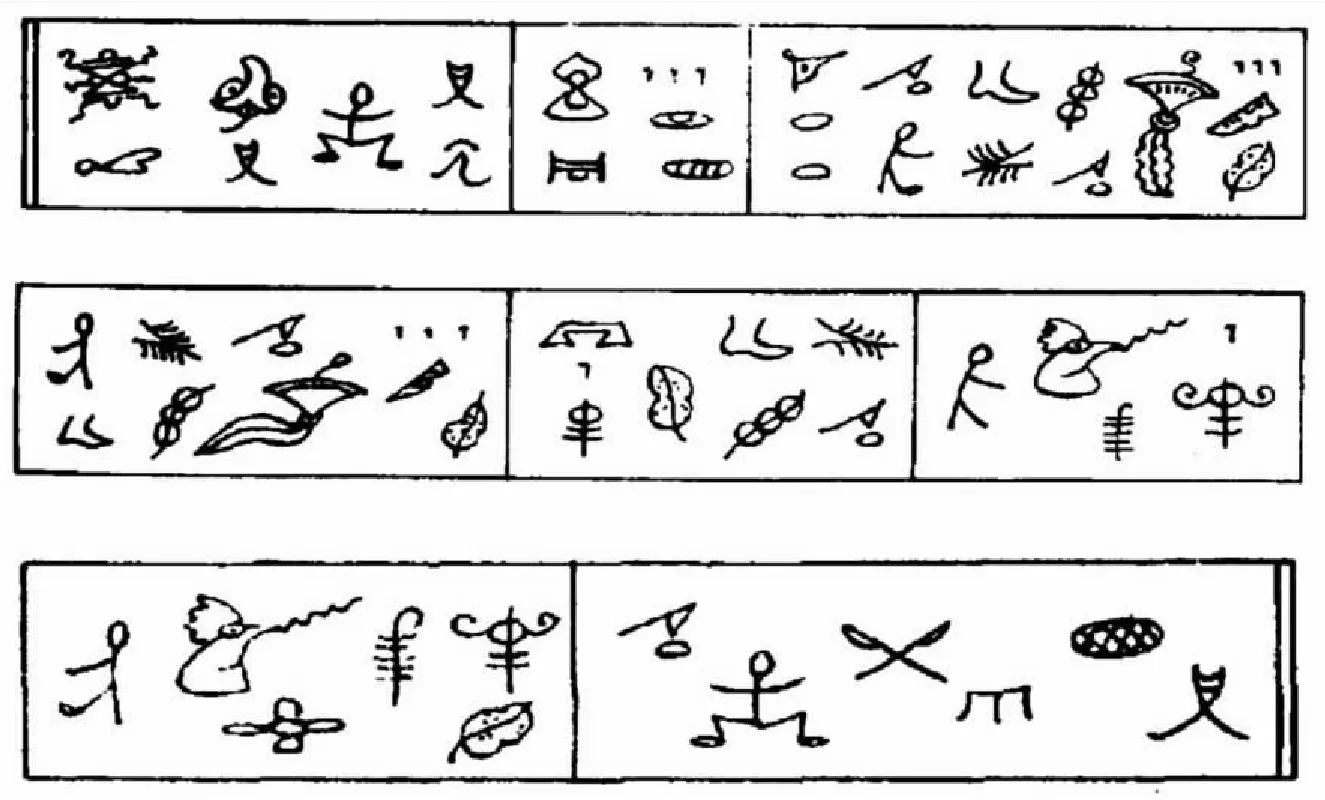

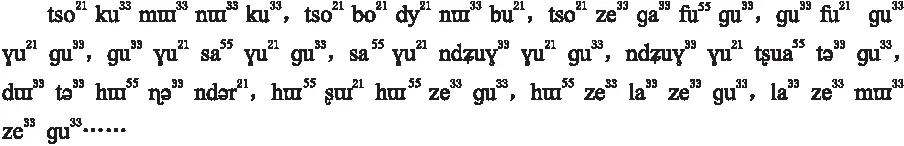

东巴舞谱原文:

东巴舞谱原诵:

东巴舞谱原译:

跳金色巨蛙舞,(抬手顿足地)在神的前面走三步。躬身弯腰,左脚伸向后面,板铃摇三次;右脚向后伸出,板铃摇三次;抬头向上一看,蹲腿脚往后伸,向左右各旋转一次,请旋转着跳啊!(6)东巴经原文、译文,均转引自杨德鋆、和发源、和云彩:《纳西族古代舞蹈和舞谱》,北京:文化艺术出版社,1990年版,第277—278页。

东巴舞蹈主要以表现东巴教教主丁巴什罗及诸神的宗教活动及内容为主。依据东巴经书《蹉模》[tho33mu21](现通译为《东巴舞谱》)(7)《东巴舞谱》迄今共发现四种写本:一是《跳神舞蹈规程》(写于甲舞属马年,即1894年),内述神舞25个、动物舞6个,跳法较详。二是《祭什罗法仪跳的规程》,记述祭祀东巴教祖丁巴什罗法仪的过程,含62个舞蹈的跳法,以神舞为主,动物舞次之,较为详细。三是《舞蹈来历》,略述动物舞、神舞跳法,载有舞蹈源于人类模仿青蛙跳步的有趣传说。四是《舞蹈的出处和来历》,记17个神舞、动物舞及关于舞蹈起源的传说……动作过程、次数、姿态、方位、势向、特殊动作、技巧及乐舞器用法、上场人数等。参见、转引自殷海山等主编:《中国少数民族艺术词典》,民族出版社,1991,第111—112页。的记载,东巴祭司常用的舞蹈有50余个(种),按舞蹈的功能,研究者将其细分为:神祇舞(如丁巴什罗、享英格空、享迪俄盘等)、禽兽舞(如金色大蛙、白海螺大鹏神鸟、绿松石青龙等)、法器舞(如金刚杵法器、降神杵法器等)、战争舞等几类(8)参见杨德鋆、和发源、和云彩:《凝结在纳西古老图画象形文字里的音乐——云南民族传统音乐研究》,《文艺研究》1998年第3期。。

声乐——即东巴祭司法事仪式和道场仪式中念诵[do33mby21thu33]吟诵[do33mby21py21]唱诵[do33mby21ndzәr33]东巴象形文字经典的腔体,纳西族民间俗称“东巴阔哔”[do33mby21kho33py21]或[do33mby21kho33thv55]汉意“东巴声调”或“东巴唱腔”。

东巴音乐主要流布、传承于纳西族中的纳西、阮可、拉洛、唐郎四个支系的东巴祭司中。据和志武、郭大烈1982年调查数据统计,直至1982年,纳西族共有东巴217人,占当年纳西族人口总数(245154人)的0.08%。具体分布为:丽江(现玉龙县)103人(9)其中太安19人、鲁甸18人、塔城15人、宝山12人、鸣音11人、大东8人、金山6人、龙山5人、大具4人、黄山4人、金庄3人、奉科2人,龙蟠、白沙、拉市、七河各1人。、中甸(现香格里拉县)25人(10)其中三坝22人、上江3人,虎跳峡镇、金江、洛吉等地不详。、维西县10人(11)主要集中在永春、叶枝等地。、永胜县5人(12)主要集中在大安2人、团街3人,余不详。、宁蒗县2人;四川木里县31人(13)其中项脚10人、俄亚7人、博瓦1人、依基13人、屋角8人。、盐源县41人(14)其中左所41、前所2人,余不详。。研究者由此估计,20世纪50年代以前,纳西族有东巴1000人左右,占当时纳西族总人口的0.8%,但到1982年仍然健在的东巴祭司不到1/5(15)本段数据均参见、转引自和志武、郭大烈:《东巴教的派系和现状》载《东巴文化论集》,昆明:云南人民出版社,1985版,第39页。。改革开放以来,随着国家政策(非遗)的利好与文化红利(文旅)的分享,使得过往的濒危得以缓解,年轻的东巴祭司犹如雨后春笋;当下,东巴法会、东巴学校、东巴传承点可谓遍地开花。

单就音乐而言,笔者通过近30年(16)即以本人《纳西族东巴唱腔的旋律风格及分类》,《中央音乐学院学报》1993年第3期与《东巴仪式音乐的若干调查与研究》,《中国音乐学》1995年第4期为起讫。每年不间断的调查、研究、分析后确认:迄今为止,东巴音乐均处在不断流变、交融、整合、发展、异变过程中……本文即是对象形文字反映出的东巴音乐的历史承袭、历史分期的回溯、总结与研究。

一、历史承袭

中外学术界普遍认同,现今纳西族的远古先民包括两大古代族群(Ethnic group):一是以“丽江人”(17)也被称为“丽江智人”,是考古学更新世早期至中期人类由“古人”逐步进化到更新世晚期阶段的考古发现。为代表的“土著纳西先民”;二是以“古氐羌”为代表的“南迁纳西先民”。历史上,两大族群音乐对纳西族的影响迄今仍然可以见诸如后:

(一)承袭于古氐羌的音乐记忆

据文献学、历史学、考古学诸学科的研究分析,“南迁纳西先民”作为彝语支“南迁部族”中一个极为重要的组成部分,其大规模的南迁活动开始于春秋战国时期。公元前384年秦献公即位后,便以其远大的抱负和勃勃的雄心欲重新恢复秦穆公(前659—621)时期的疆土旧业。为此,他曾多次亲自率领大军征伐渭河上游的游牧民族,从而使得世世代代生活在西北部的古羌人不得不放弃自己的领土,在首领忍季父昂的率领下大规模地向南迁徙。正如文献所说:“羌无弋爰剑者,……其后世世为豪。至爰剑曾孙忍时,秦献公初立,欲复穆公之迹,兵临渭首,灭狄原戎。忍季父昂畏秦之威,将其种人附落而南,出赐支河曲(在今青海东部黄河曲一带)西数千里,与众羌绝远,不复交通。其后子孙分别,各自为种,任随所之。或为牦牛种,越嶲羌是也;或为白马种,广汉羌是也;或为参狼种,武都羌是也。忍及弟舞独留湟中”“牦牛、白马羌在蜀、汉,其种别名号,皆不可纪知也。”(18)范晔、李贤等:《后汉书·西羌传》(卷一一七),北京:中华书局,1965年版。因此,远古纳西先民“牦牛种”“越嶲羌”等部族的音乐文化均应同上述历史背景相适应,其在音乐文化范畴的具体反映就是:相关的东巴象形文字、东巴经书、汉文文献以及这些文献中所记载的三孔笛(羌笛)、口弦、鼗鼓、旄人及旄舞等。

图1 东巴《神路图》(版本一):吹奏横笛、树叶、口弦的祭司(和云峰 翻拍)

【旄人乐舞】据《周礼·春官·大司乐》的相关记载,早在中国古代的西周宫廷音乐机构中,就已有由旄人专门掌管的西南民族的音乐舞蹈,例如《周礼》中载:“旄人掌教舞散乐、舞夷乐。……凡祭祀、宾客,舞其燕乐。”上述执掌乐舞的旄人被当时宫廷归作乐官中的下士等级(23)详见周公旦《周礼·春官·大司乐》,郑州:中州古籍出版社,2010年版。。在周朝大司乐这个庞大的机构中,除了形色不一的士大夫阶层外,还有许多通晓乐舞的乐师、舞师,其中的旄人籥师便可能来自纳西先民牦牛种。《说文解字》析“旄”曰:“旄,幢也。段玉裁注:禹贡言羽毛,周礼旄人、旄舞。皆谓牦牛尾,曰旄也……牦牛谓旄人,名之响应者也。”此外,古代除“牦”与“旄”两字相通外,《三国志》与《华阳国志》均也指认“牦牛”即生活在当时越嶲、筰都一带的“牦牛种”(“牦牛夷”)。今天众多学科的交叉研究已证明,文献中的“牦牛夷”即为当今纳西族南迁先民中最为重要的一支。另据《周礼》的相关记载,当时周代统治阶层中除了盛行六代乐舞之外,还盛行散乐、小舞、四夷之乐以及其他祭祀性乐舞,其中六种小舞(24)周礼·春官载“乐师:掌国学之政,以教国子小舞。凡帗舞:有舞,有羽舞,有皇舞,有旄舞,有干舞,有人舞。”详见周公旦《周礼·春官·大司乐》,郑州:中州古籍出版社,2010年版。中的“旄舞”,就是手执旄牛尾巴翩翩起舞的旄人乐师所掌教的图腾乐舞。

从文献中还可得知,此种旄舞是一种非常原始的祭祀性乐舞,正如《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》所载:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌《八阙》:一曰《载民》,二曰《玄鸟》,三曰《遂草木》,四曰《奋五古》,五曰《敬天常》,六曰《达帝功》,七曰《依地德》,八曰《总禽兽之极》。”由此而推测,当时纳西先民“牦牛夷”的乐舞文化兴许有可能被引入周朝的宫廷贵族典礼礼乐之中(25)《周礼》曰:“旄人,掌教舞散乐、舞夷乐。……凡祭祀宾客,舞其燕乐。”详见周公旦《周礼·春官·大司乐》,郑州:中州古籍出版社,2010年版。。时至今日,大凡东巴祭司所跳的几乎每一段与祭祀有关的乐舞,尚须手持牦牛尾巴,这在《东巴舞谱》中也有着详细的记载。

(二)承袭于土著丽江人的音乐记忆

武德元年(公元618年),唐朝开始正式实施“开发南中”的具体政策。例如用政治招抚和军事征讨等手段,先后平抚了一些“西洱河蛮”,并且设置了部分羁縻州、县,对蒙舍诏的招抚与军事扶持,就是这一政策实施的具体体现。同年,一部分生活在洱海地区周围的纳西先民,在酋长叶古年的率领下进入丽江,并与当地土著纳西先民融合。今天,我们虽然无法精确地断定纳西族先民远古祷歌与咒词的确切形式和准确内容,但在现存的某些具有原始形态特征的歌谣形式中,依然可找到一些远古的历史遗存。从《东巴经》中的相关记载看,祷歌、咒词的内容大多为纳西先民们对自然神灵和原始图腾的感情祈愿,例如《祭天神》《祭地神》《祭山神》《祭水神》《窝热热》(娱尸舞)和《猴子舞》(图腾舞)等;器乐方面主要有葫芦笙及葫芦笙舞。

纳西族的笙一般分为葫芦笙、芦笙两大类:葫芦笙用葫芦做笙斗,一般插有5支带簧片的笙管,约16~66cm;芦笙为木制笙斗,一般插有6支笙管,长约33~333cm不等。两类统称为“芦笙”。

迄今为止,葫芦笙舞仍然是纳西族节日时自娱性舞蹈。跳此类舞蹈时,一般需要先跳一段“扭美”(即葫芦笙舞曲模子),而后方可起舞。舞时众人携手紧扣臂膀,面向圆心,左肩微向前,胯部随脚步的移动略向前后闪动,当向前抬腿时,身体略前倾,胯部向后,动律独特。

时至今日,此种乐器、乐舞还广泛传承于纳西族民间。此外,由东巴象形文字的造型、留存至今的实物和已发掘的文物尚可推知:在铜制葫芦笙诞生前,可能有过一个由匏笙逐步过渡为铜制葫芦笙的漫长的历史演进过程。因而,仅就目前的发掘与研究结果看,云南中部及滇西北一带极有可能是此种乐器的发源地,因为纳西族的葫芦笙(31)纳西族的葫芦笙为五管笙,即将五根发音的竹管插入匏内制作而成。的形制与石寨山、李家山等地出土的铜制葫芦笙极为近似。此种在西南兄弟民族中的“泛文化”现象之于纳西族而言,具有渊远的历史内涵。例如《鲁般鲁饶》中,早明确记载了牧民们吹奏葫芦笙的情景。

(三)承袭于吐蕃的音乐记忆

在越析诏(磨些诏)并归南诏之前,其与吐蕃、唐朝的关系甚为微妙。公元7世纪中叶,吐蕃在青藏高原崛起,这对纳西族地区的文化历史产生了极其重要的影响,这些影响不仅表现在地域势力范围的划分,也表现在其经济、文化等各个领域。由于吐蕃与唐朝错综复杂的政治关系,使得处于唐、蕃两大民族间的磨些民族世居地成为兵家必争地。此时期遗留的乐器主要有其后几种。

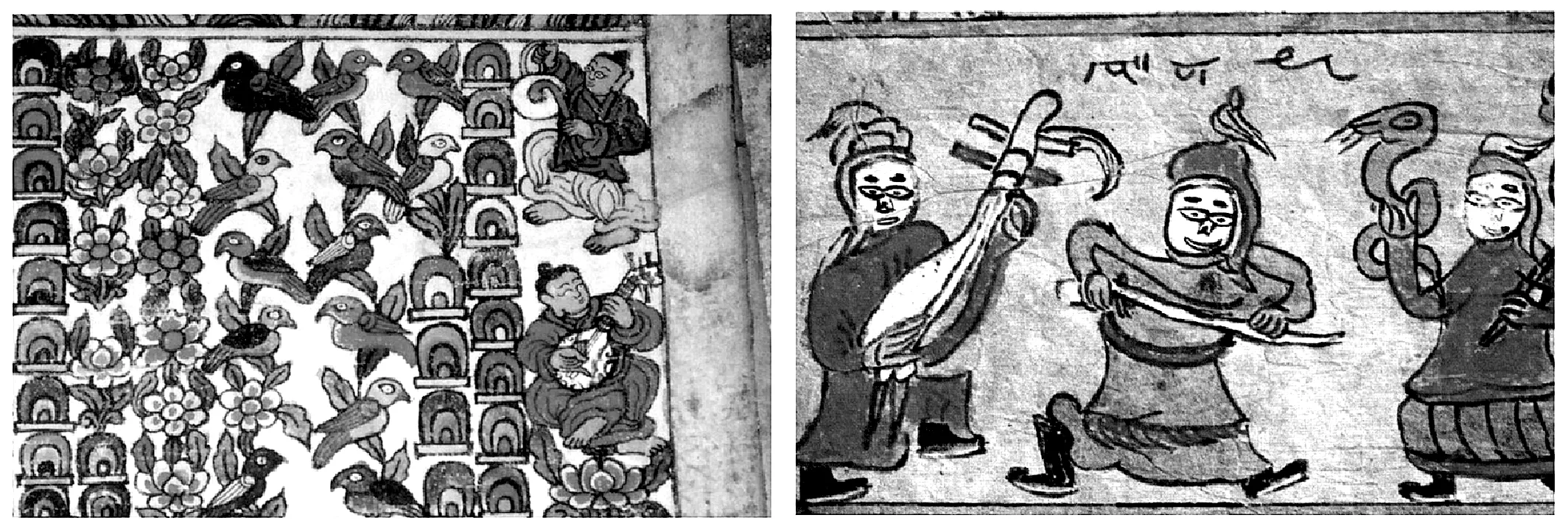

图2 东巴《神路图》(版本二):操持各类吹打乐器的东巴祭司(和云峰 翻拍)

(四)承袭于南诏的音乐记忆

承袭于南诏的音乐(乐器)主要有树叶、筚篥、琵琶、铜锣、铜钹、大鼓、铓筒等。唐朝初年,在洱海地区分布着为数众多的部落或族群,其中最著名的有蒙嶲诏、越析诏(即磨些诏)、浪穹诏、邆賧诏、施浪诏、蒙舍诏(即后来的南诏)、石和诏、白崖诏,史称“八诏”。在这八诏当中,以蒙舍诏的实力最为强大。公元618年唐朝取代隋朝后,即有步骤地开启了对西南少数民族地区再统一的计划。开元22年(734年),唐朝调集众兵帮助蒙舍诏先后伐灭了蒙嶲诏、浪穹诏、邆賧诏、施浪诏、石和诏、白崖诏等六诏,统一了洱海地区。同年,越析诏主波冲被其境内的白蛮豪族张寻求所杀害。事后,唐朝剑南节度使王昱诛杀了张寻求,并且将越析诏划归蒙舍诏,自此后纳西先民建立的越析诏政权被正式并归南诏管理(33)详见刘昫:《旧唐书·列传第一百四十七·南蛮》197卷,北京:中华书局,2002;又可见樊绰:《云南志》卷三、卷四、卷五,昆明:云南人民出版社,1995。。其最强盛时,依大渡河为界拥有今云南省的全部及川南、黔西的大部地区(34)开元26年(738年),唐朝册封蒙舍诏的皮逻阁为“云南王”“越国公”,同时赐名“归义”,南诏国由此诞生。由此南诏的势力范围不断得到了扩张,它东击两爨,西并“三十六部”,肇始于公元738年皮逻阁时代,亡于公元902年舜化真时代的南诏,在前后历时164年,共传10代之后,被大长和国(大理国前身)所替代。。公元902年,南诏被郑买嗣所灭。此时期留存的乐器主要有:

图3 东巴《神路图》(版本三、版本四):弹奏琵琶的东巴祭司(和云峰 翻拍)

东巴仪式音乐中常使用的锣共有以下三种:平锣,或称芒锣,形制同汉族乐器,多为丽江城镇纳西族工匠制作,铸出毛坯后锻打而成;乳锣,多传自壮傣语系的民族,锣面上有类似乳头状的东西,敲击此处而发声;小平锣,多产于大理州的鹤庆等地。与大鼓、钹、镲等乐器较多使用于东巴跳神舞蹈中(舞时通常悬挂于手腕上,手持锣槌向下单手自击),东巴神像图画中也有敲锣舞蹈的画像。

图4 东巴《神路图》(版本五):吹铓筒、牛角号的东巴祭司(和云峰 翻拍)

综上所述,笔者认为东巴音乐的发展,曾经受到氐羌南迁先民、吐蕃及后续藏文化、南诏与大理文化以及土著纳西人音乐的影响;东巴音乐不仅体现出多重历史、多种文化与多民族基因的综合,也体现出纳西民族渐次形成的历史原因。

二、历史分期

唐天复七年后,中原地区先后经历了“五代十国”,即后梁(907—923年)、后唐(923—936年)、后晋(936—946年)、后汉(947—950年)、后周(951—960年)和一些地区的封建割据政权与北宋(960—1127年)、南宋(1127—1279年)三个历史阶段。赵匡胤建立宋朝后,由于其对内需求稳定,对外需与辽夏诸国抗争,因此国力有限而未派兵云南。此时期,云南自南诏(902年)灭亡后,在很短的时间内又先后出现了郑买嗣建立的“大长和国”(902—928年)、赵善正建立的“大天兴国”(928—929年)、杨干贞建立的“大义宁国”(929—937年)等几个地方政权前后更迭的现象。公元938年,通海节度使段思平联合了“三十七蛮部”对大义宁国进行了讨伐,最终迫使杨干贞败死大理;同年,段思平自立政权为大理国,此后连同大中(1095—1096)政权、后理(1096—1254)政权在内,共计传承22代,凡316年。1253年,大理国被忽必烈大军所灭。

自云南进入大理国时期(937—1253)后,麽些(纳西族)地区也进入到一个相对独立的历史发展时期。从流传至今的诸多文献史料分析,此时期纳西族地区又一次形成了不相统摄的局面,具体表现为:一部分纳西人仍然隶属大理政权松散的统辖,呈现出“大理西北陬要害地,麽些大酋世居之巨津”“大理及边险僻之地,居民皆麽些二种蛮”的局面;另一部分纳西人沿袭了由唐、吐蕃、南诏各政权轮番统治的历史(41)《元史·地理志》载:“至元十年,其盐井摩沙酋罗罗将鹿鹿、茹库内附”。详见宋濂等编纂《元史·地理志》,中华书局,1976(第l版)。;绝大部分生活在今丽江地区的纳西人,则在木氏祖先刺土俄均的领导下,由原先隶属于南诏的政治格局中分离出来(42)《木氏宦谱》载:“唐昭宗天复二年,郑买嗣篡灭蒙氏,遂不附郑矣”。详见明正德十一年成书(1516),云南省博物馆藏书(文谱本)。,形成了相对独立的政权体系(43)《木氏宦谱》载:“牟具、牟刀、牟古、牟歹、牟来、牟通,各分部为诸彝之长”。详见明正德十一年成书(1516),云南省博物馆藏书(文谱本)。。刺土俄均及其子牟具等死后,由其世孙牟蹉继位,他在位期间自任大酋长,并以强大的实力与大理国抗衡(44)“当宋仁宗至和中,更立摩娑诏大酋长,段氏岁盛,亦莫能有”详见:木氏宦谱.明正德十一年成书(1516),云南省博物馆藏书(文谱本),又:大理国时,摩沙酋与其“诸酋争强,不能相下,分地为四,推段兴为长,其裔浸强,逐并诸酋,自为府主,大理不能制”。详见宋濂等编纂《元史·地理志》, 中华书局,1976(第l版)。;牟保继位后,曾经一度重新归附大理并被其任命为大将军之职(1111—1117)。阿琮继位后,丽江纳西族地区进入了一个新的、相对独立的历史发展时期,其标志为阿琮开始完善东巴象形文字、早期的茶马贸易又开始盛行等,正如历史学家方国瑜所说:“自南诏以后,麽些之境,大理不能有,吐蕃未能至,宋亦弃其地,成瓯脱之疆,自为治理,经三百五十年之久。”(45)方国瑜:《麽些民族考》,《民族学研究集刊》1944年第4期。纳西族土酋统治的这350年,是纳西族历史、文学、艺术以及音乐文化各个领域都得到初步发展的第一个重要历史阶段。

1935年,历史学家陶云逵到东巴教发源地(今中甸县白地一带)考察时,曾在东巴教教主丁巴什罗修行之处的白水台附近丛林中的崖壁上发现了明代纳西族土司木高撰写的一首汉字诗文,其诗曰:五百年前一行僧,曾居佛地守弘能。云波雪浪三千垄,玉埂银丘数万塍。曲曲同留尘不染,层层琼涌水常凝。长江永作心田主,羡此当人了上乘。落款为:嘉靖甲寅长江主人题释哩达多禅定处。

中国著名历史学家、民族学家方国瑜认为,根据这一摩崖题诗,从明嘉靖的甲庚年(公元1554年)上溯五百年即约为北宋仁宗时期(1023—1063年),东巴经书已经初步形成和使用(46)详见方国瑜、和志武:《纳西象形文字谱》弁言,昆明:云南人民出版社,1981年版。。也正是在此时期,随着茶马贸易的逐渐盛行(47)郭大烈、和志武著:《纳西族史》,成都:四川民族出版社,1994年版,第135页。,纳西族地区又重新开启了一个历史发展的新纪元。

图5 白水台摩崖题诗(杨福全 摄)

(一)繁衍期

东巴经书中的文学部分是其中最为富于特色的部分之一,其中最具代表性的有长达数千诗行的民俗史诗《鲁般鲁饶》(即《牧民搬迁下山来》)、创世史诗《崇般统》(即《创世纪》)、英雄史诗《东埃数埃》(即《黑白战争》)等传世佳作。这些史诗一般都是由东巴祭司唱诵、念诵或吟诵的。众所周知,音乐文化是社会历史的一面多棱镜,其产生、发展以及不同的表现形式,都能够显现出社会、历史发展的方方面面。东巴音乐也不例外,它的产生同样能显影出如下复杂的社会历史背景。此时期的东巴音乐主要体现在如后几个方面:

1.唱诵人类起源的音乐

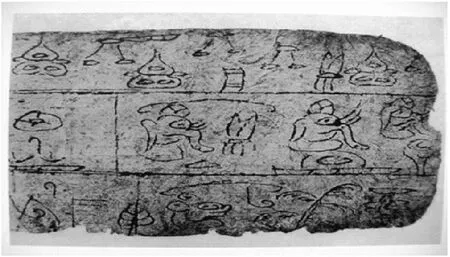

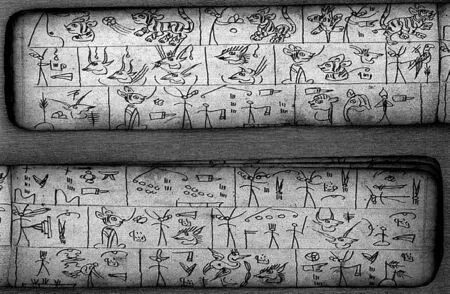

东巴经原文:

图6 成书于明朝正德年间(1506—1521年)的《木氏贤子孙大族宦谱》简称《木氏宦谱》(和云峰 翻拍)

东巴经原诵:

东巴经原译:

人类之蛋渊于天,人类之蛋孵于地;人类体质混沌时,混沌体质热起来,体质热起变气体,热气变成为露珠,露珠变成为六点。一点落入海湖中,变成为海时海羡,变成为海羡次羡,变成为次羡天羡……

今天的研究者普遍认同,纳西人关于人类诞生的原始观念具有较为朴素的唯物主义观点。纳西先民认为:人的生命最初是由声音和气体通过震荡、交媾、感化后变为白露,白露落入海中变成了有生命的蛋,最后从蛋中产生了纳西先民。此种由声——气——露水——蛋的序列进化构成的“人类卵生说”,这是一种学术界公认的、较为古老的人类起源观念。因而,此类东巴唱腔可能具有最为古老的发展历史。

图7 “崇般统”《创世纪》人类的起源(和云峰 翻拍)

在纳西族关于人类起源的东巴经典[ts’o21bәr33t’33](崇般统)中则这样唱诵:

例1 崇般统(创世纪)

唱授:和玉才(1909—2004)

地点:丽江(东巴研究院)

采录时间:1993

采录者:和云峰

记谱、配唱、翻译:和云峰

续词:

阿拉母叟你,万物有真假,物有虚和实,天上先有声,地上后有气……很古的时候,天地还处于混沌,阴阳还处于混杂,树木也会走路,石头还会说话,世间的一切均处于混沌初开的状态。其后,先有了天、地、日月的影子,在此基础上,一生三,三生九,九生母体,而后出现真与假、虚与实。真与实相配变出日,虚与假相合变出月……

《崇般统》还唱诵了天地形成、万物生长、纳西人类起源以及先民由“随畜迁徙”的游牧生活向较为稳定的农耕生活过渡的演变过程。

续词:

(三)左边放牛场,今日阳光暖,阳光(啊)分外暖。

(四)右边放马场,今日月光明,月光(啊)分外明。

(五)拉萨藏人家,藏人善计年,今年(啊)好年头。

(六)大理白族地,白族善计月,今月(啊)好光景。

(七)天地纳人地,纳人善计日,今天(啊)好日子。

唱授:赵兴文(1943—1997)

采录地点:丽江(东巴研究院)

采录时间:1990

采录者:和云峰

记谱、配唱、翻译:和云峰

《吉日经》唱诵的内容来源于东巴经中的《创世经》,经书中描绘了纳西先民由混沌初开向原始文明过渡的全过程,还叙述了藏、白、纳西三个民族原由同母所生等内容。由于丽江宝山地区的纳西族与当地藏、彝、普米等民族的长期杂居(尤其与藏族交往甚密),因而生活习俗和民间乐舞中均呈现出“多元一体”的地域文化特点。《吉日经》就带有藏族喇嘛教唱诵的《金刚经》的旋律特征,但从其例1-4东巴调三、五、七字为一基本句的词律特点看,它又属于纳西族东巴文学的典型格律。

2.唱诵部族战争的音乐

在人类社会的发展历史中,描写部族战争的歌曲及音乐一致被学术界认同是较为古老的歌曲形式之一。在东巴经中,反映部族战争的古代歌谣有很多,其中最为著名是《黑白争战》《哈斯战争》《分清神和鬼、分清白石和黑石》等。

《黑白争战》东巴经为[ndu2121su2121](东挨术挨),亦名《黑白战争》《懂术战争》,它描写的是居光明白界的米利东主与居黑暗黑界的米利术主因争夺日月而引起的一场争战。

以下就是《黑白争战》中为纪念某次部族战争胜利而举行的庆祝仪式的部分唱段:

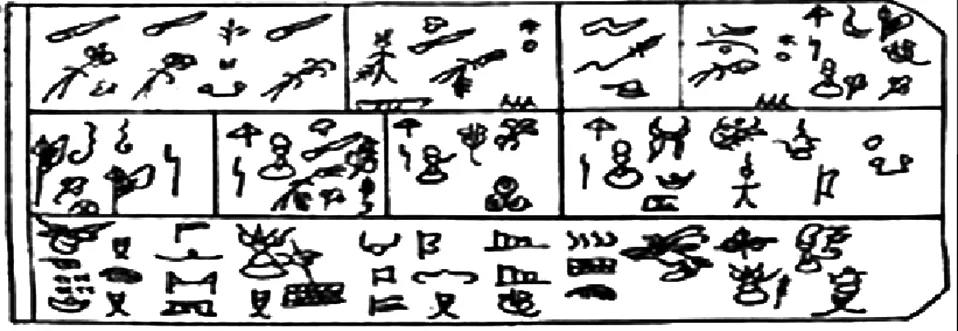

东巴经原文:

东巴经原诵:

东巴经原译:

美利董主割下仇人家的牦牛角,做成胜利的号角;吹响胜利的号角,供养胜利之神;取出仇人的鲜血,为胜利神除秽。美利董主啊,锋利的刀剑找到了仇人,弱小的蝴蝶撬断了大树,美利董主的心儿也舒畅起来了。美利董主这一代,耳闻好消息,水流塘满,延年益寿,出现了一些好景象……

这类原始经书,不仅记载了远古纳西先民部族战争的起因、经历和结果,也记录了当时的社会形态与历史进程,同时还为了解此类音乐提供了良好的文献参照。

3.唱诵祭祀自然神灵的音乐

自然崇拜类的歌曲大多为纳西先民祭祀天地山水等自然神灵的内容,是远古纳西先民精神生活的折射,例如《祭天神》《祭山神》《祭水神》等。《祭天神》中唱道:“最大的美嘎拉(天神)葱保节节,有八只眼睛,居住在三十三层天上。这里祭你了,请来这里享受祭品。请来保佑人们无病无痛,顺顺遂遂,长命百岁。”(48)编写组:《四川省社会历史调查》(油印本),该书见藏于云南省民族研究所,第233页。

续词:

巴尔约瓦山,双尔巴高那穹山,一心一意敬你来,请你下山来;支子根那山,根那比那山,约好瓦好山,瓦好克尔山,一心一意来敬你,请你下山来!先要祭高山,山花野花上高山,马鹿高山住,神的大儿子高山住,一心一意敬请你下山来。

唱授:鲁茸(时年50)

采录地点:丽江永宁

采录时间:1983

采录者:寇邦平

记谱、配唱:寇邦平

再如《祭水神》中,祭司们唱道:“水井菩萨瓦如祖布骨,是戴着一颗夜明珠的女神;她的伙伴是木湿磁女神,是管露水的;骨如、骨母是一男一女,他们也是管水井的神……”

(二)兴盛期

东巴音乐的兴盛,主要体现在丽江土酋的倡导、木氏土司的扶持两个方面:

1.丽江土酋的倡导

据《东巴经书》记载,早在“土酋纷争时期”(49)此指大理国文德元年(937年)太祖段思平即位,至宋理宗宝祐元年(1253年)忽必烈任命丽江土酋阿琮阿良为“茶罕章管民官”之职,这316年间纳西族音乐历史之发展时期。,纳西先民的祭天活动就得到土酋的大力倡导。元代李京《云南志略·诸夷风俗》载:“磨些蛮在大理北,与吐蕃接界,临金沙江。……依江附险,酋寨星列,不相统摄,善战喜猎,挟短刀,以砗磲为饰……不事神佛,惟正月十五日登山祭天,极严洁,男女动百数,各执其手,团旋歌舞以为乐。”

纳西人每年都要举行“春祭”(大祭天)和“秋祭”(小祭天)两次隆重的祭天活动,这些活动分别由“辅都”“古许”“古张”“汝客”“古珊”等祭天群体,分别在各自固定的日期内进行。

在祭天仪式中,东巴祭司所吟诵或唱诵祭天经文的唱腔被称为《祭天古歌》,民间亦称其为“祭天调”。祭天调大致由原始的咒词咒语蜕化演变而来,因此,旋律中带有较明显的口语化痕迹。为吻合速度徐缓、音调低沉、情绪压抑,但内容冗长的史歌吟(唱)诵的需要,祭天调大都采用了连续附点音符的切分节奏型。祭天调得以完整保留和传承至今的原因有二:一是对远古文化的承袭,二是为本民族内部凝聚的需要。

2.木氏土司的扶持

在纳西族音乐历史上,丽江木氏土司统治的年代,被称为“木氏治理时期”(50)此指宋理宗宝祐元年(1253年)忽必烈任命丽江土酋阿琮阿良“茶罕章管民官”至清雍正元年(1723年)“改土归流”的470余年。,此指宋理宗宝祐元年(1253年)忽必烈任命丽江土酋阿琮阿良(51)《木氏宦谱·阿琮阿良传》曰:“宋理宗宝祐元年(1253年),蒙古宪宗御帝元世祖忽必烈亲征大理,良迎兵于剌巴江口,锡(赐予)甚厚,宠渥优礼,将授职为茶罕章管民官,复给班官服色两套,金镶玉顶,有辅弼前后黄绒帽及带靴全副,引礼舍人两员前导摆搭荣之,遂破巨津州半空和寨,生擒叛贼阿塔剌,功升茶罕章宣慰司,寻而攻拔大各寨,又同克大理,擒获段兴智,功列蒙古将兀良合台之右,升授副元帅,锡节钺虎符金牌一面。兀良合台还镇大理,琮良还镇摩娑诏,乃赐命称曰添睦贞吉。后又破铁桥城、华马国。世祖至元中,加授银印重四十八两颗,为提调诸路统军司,其所属者,越析郡、柏兴府、永宁府、北胜府、蒗蕖州、罗罗斯、白狼、盘木、夷僚等处地方,无不管束,其鹤庆府,自唐世年间是本司摩娑之地,不载于内。”“茶罕章管民官”(52)茶罕,蒙古语意为白——泛指白蛮居住地亦指丽江;章,意为古丽江地名“三赕”的藏语转音。,至清雍正元年(1723年)“改土归流”(53)全面的改土归流始于清雍正四年至九年(1726—1731年),它是清政府对西南滇、黔、粤西三省地区各少数民族实行的一种行政体制,其核心是废除原有的土司制度,确立朝廷轮流委派行政官员异地(少数民族地区)做官的制度。的470余年。

此时期,随着东巴教仪式的逐步繁杂并日趋成熟,东巴教音乐在纳西族民间生活中占有了越来越重要的地位,不论统治阶层还是平民百姓,都将其看作是纳西人相互认同的、极为重要的标志。前文提及,在《木氏宦谱》记录丽江木氏土司的家谱中,开宗明义就用东巴文写到其人类的起源(见图6),并且在“次羡天羡”之后,采用父子联名的方式,记录了纳西人类祖先的排序:很诗很蕊-很蕊拉蕊-拉蕊美蕊-美蕊楚余-楚余楚局 -楚局局羡-局羡精蕊-精蕊崇蕊-崇蕊利恩,之后始祖“崇蕊利恩”娶天女“衬红褒白”并生三子,遂后分三种(纳西族、藏族、白族),终得一千七百寿岁。

东巴经原译:

从高处首先出现斯布班羽的天,这天是能遮盖整个大地的天,这天是像一顶斗笠高悬在上界的天,这天是空阔而透亮的天,这天是有着阳面和阴面的天,这天是铺着九层云锦的天,这天是闪烁着大颗亮星的天,这天是早起太阳照暖大地的天,这天是晚间月光照亮大地的天,这天是遮劳阿普的天,这天是身材十分魁梧的天,这天是两肩宽阔匀称的天,这天是衣冠齐整的。

祭天古歌依据祭天程序的不同而分为若干程序,共8000余行唱词。以上转引戈阿干主编《祭天古歌》(54)戈阿干主编:《祭天古歌》,北京:中国民间艺术出版社,1988版。第一道仪式及其题解片段,仅为说明祭天仪式的基本程序及大致内容(55)此处想要说明的是,祭天调的旋律并非是元代纳西族祭天音乐的音响与实况,而仅仅是笔者或其他研究者依据1982年的录音所记录、整理和翻译的谱例,其中极有可能包含并承袭有当年祭天音乐的因素与痕迹。。

(三)式微期

汉文化的传入在纳西族地区前后历经700余年,其中又可分为前后两个阶段。前一阶段笔者谓其“木姓官学”(56)“木姓官学”这种特殊的文化形式,具有强烈而浓郁的忠君报国思想。例如木公为纪念嘉靖皇帝所赐御书(“辑宁边境”)而作的诗歌:“辑宁边境自天来,跪捧黄章向北开。金画滚龙蟠御字,玉音玺篆焕云雷”。再如其《慰怀》诗曰:“丽水遐荒外,兵戈镇极边。赤心悬北阕,青眼待南滇”等等均属此类。此外,“腰系黄金重。诚心报国家”等类诗句,在其诗歌创作为主的文学作品中随处可见,具有典型的代表性,尤以“木氏六公”(即木泰、木公、木增、木高、木青、木靖)最为典型。时期,后一阶段笔者谓其“旁姓俗学”(57)旁姓作家群体的阵容庞大,且创作形式多样,如诗词歌赋、散文杂记等无一不有。其中较为著名的有杨竹庐、周之松、李洋、桑映斗、段绣、周际昌、马子云、牛焘等数十人。时期。从纳西族音乐历史上看,此时期随着汉文化及其音乐的传入、藏传佛教及其音乐的传入以及道教及其音乐的传入,东巴音乐转入一个逐渐式微的历史时期。

此时期,随着汉文化的渐进渗入以及纳西族统治阶层对汉文化的日趋顶礼,东巴文化连同音乐开始了逐渐淡出纳西族统治阶层政治、宗教、文化、艺术等舞台的历史进程。例如在政治上,东巴祭司不再享有至高无上的地位,从原先木氏统治阶层的“国师”渐变为民间的一般神职人员;在宗教上,木氏统治阶层不再将本民族的原始的东巴教作为唯一的精神寄托,而大力扶持汉族道教、佛教和藏族藏传佛教;在文化上,原先传统的东巴文化被木氏统治阶层视作一种低俗的民间文化,象形文字被木氏看作是不甚科学的“牛头马面”;在艺术上,原先在纳西族统治阶层中极为普及的、以吟诵、唱诵等为主要表现形式的祭祀性乐舞、仪式性音乐,也逐渐被汉族儒学礼乐、词牌曲牌音乐,以及后来在纳西族地区最为普及并盛行的洞经音乐等器乐音乐所替代(58)参见、转引和云峰:《纳西族音乐史》,北京:中央音乐学院出版社,2004年版,第131页。。

1.汉文化及其音乐的传入

明洪武年后,丽江木氏土司不仅加大了对外开放的力度,同时还积极吸收先进的汉族文化,一方面,他们以吸收正统的儒家思想和传统观念为自豪,这使得纳西族原有的、以东巴象形文字为代表的东巴文化逐渐被强大的汉族文化所替代;另一方面,接触汉文化后的历任木氏土司开始对“牛头马面”(即东巴象形文字)产生鄙视和排斥的心理,最终造成了本民族文化在竞争中逐步失势,并渐渐退避山区的文化流布格局。

清雍正年后,汉文化在纳西族中的传播已逐步由“学在官府”向“官学下移”过渡,“惟土司有学而人民无学”的历史得到彻底改变,此时期汉文化在纳西族地区的传播已深入大众阶层,并呈现出逐渐普及与提高的态势。随着开科取士制度的实施,吸引了越来越多的读书人走上仕途。正因如此,纳西族文人对汉文的学习和运用自然势在必行,此种“旁姓俗学”的社会现象与纳西族地区原先的“木姓官学”的社会现象形成了巨大的反差,它的出现,可以说是儒学礼乐在丽江纳西人中全面传播与普及的最终结果。也成为东巴音乐逐渐式微的最直接的原因。

2.藏传佛教及其音乐的传入

据载,藏传佛教大致于元至元13年(1276年)便已传入纳西族地区(59)详见桑德诺瓦、巩海蒂:《云南藏传佛教音乐文化》,北京:宗教文化出版社,2013年版。,尤其盛行于今东部纳西族方言区,并先后建有阿半罗寺、者波格罗寺;元至正16年(1356年),噶举派在者波建寺,明嘉靖三十五年(1556年),格鲁派在者美戈建寺(60)详见编写组:《宁蒗县纳西族社会历史及形态调查》,昆明:云南人民出版社,1986年,第78页。。由此可见,在木氏土司治理纳西族地区的近500年的时间里,藏传佛教对纳西族地区的浸透从未停止过。从东巴文字中的历史遗迹不难得知,随着藏传佛教及其音乐的传入,诸多乐(法)器传入纳西族地区,譬如芒筒、唢呐、喇叭、海螺、牛角、碰铃、板铃等,均明确见载于东巴卷轴画《神路图》中;其次,此时期在纳西族地区流行的藏族佛教音乐,譬如“巴蹉”(意即跳神大典),以及每年农历七月文峰寺所进行的“久知多”(类似于汉族地区的庙会)祭祀仪式中(61)详见郭大烈、和志武:《纳西族史》,成都:四川民族出版社,1994年,第394页。;再次,此时期东巴绘画中,也留下了诸多东巴教法事、仪式、道场及传说、典故等的内容。

3.道教及其音乐的传入

元末明初,纳西族土酋阿甲阿德接受明太祖朱元璋所赐“木”姓(62)此指自宋理宗宝祐元年(1253年)元世祖忽必烈任命丽江土酋阿琮阿良“茶罕章管民官”,至明洪武十五年(1382年)明太祖朱元璋亲赐丽江土酋阿胡阿德“木”姓这129年纳西族历史之发展时期。,之后以汉文化为载体的道教文化逐渐传入纳西族地区,为道教音乐在纳西族地区的传播奠定了良好的基础(63)实际上,早在南诏时期,道教就已在西南边地传播了。关于这一点,我们可依现存的若干历史文物证明,例如《南诏德化碑》在其铭文中就开宗明义地指出:“恭闻清浊初兮,运阴阳而生万物;川岳既列,树元道而定八方”等,此外在碑文中还多次提到“阐三教,宾四门”“道治中外宁”“官设百司”“绍开祖业……”等道教用语;另外,在南诏时期,统治阶级不仅大肆渲染“天、地、水三宫”神灵(“三宫”民间亦称作“三元”,传说山官赐福、地官赦罪、水官解厄)所具有的神力与作用,同时还将其明确无误地载入了碑文,因此推知当时隶属于南诏的纳西先民在此种历史氛围中不可能不受到道教思想的影响。。直至今日,在纳西族民间仍然保留着诸多关于此段历史的遗迹(64)例如“白沙壁画”中多宗教相互融合的画面、现今仍然保留完整的法云阁顶部所绘制的巨型八卦图,以及纳西族民居上刻制的、沿用至今的道教“阴阳图”(亦称“双鱼图”或“狮子尾”)等等。尤其是玄天阁、真武祠、观音阁、观音堂、大定阁、元天阁等道教宫观的建立。。在器乐方面,其演奏形式、文化内涵、形态特征都与今天在纳西族地区广为流传的道教洞经音乐有某种直接的渊源关系。

图9 1992年祭祀仪式中的东巴祭司(和云峰 摄)

元朝以降,特别是明朝以来,木氏土司“醉心佛乘”的事例始见于各类汉文史志。明末的《滇南纪略》称:“丽江土官自明朝开国以来,惟一檄而定,素不知兵,俗多好佛,常以金银铸佛,大者丈余,次者八九尺,再次者两三尺不等,如是罗列供养。”(65)方国瑜:《云南史料丛刊》,第一集,第106页,昆明:云南大学出版社,1998年版。木氏土司自明以来除在丽江广建佛教寺院(例如福国寺、法云阁、琉璃殿、大定阁等)外,还与当时著名的僧侣有着广泛交往,例如木增就与当时云南呈贡高僧见晓法师交往甚密,并与其共同参补了《华严海印忏仪》42卷(66)详见《徐霞客游记》之相关记载,北京:中华书局,1999年版。。此时期,汉族佛教、道教,藏族藏传佛教等继续传入纳西族地区,并得到统治阶层的大力扶持,各宗教在丽江修建了大量的宫观、庙宇,与之相关的汉族、白族洞经音乐在纳西族地区也得到了迅速的普及和发展。

结 语

东巴音乐是迄今承袭并流传于纳西族东巴教法事仪式、道场仪式之中的音乐;东巴音乐迄今仍然见载于东巴象形文字及由它书写的数万卷典籍之中;东巴音乐又可被细分为声乐、器乐、舞乐三部分;东巴音乐是纳西族最为古老的音乐形式,其直接或间接承袭于远古土著纳西先民、南迁纳西先民以及吐蕃、南诏等多民族;综观东巴音乐的发展历史,其曾经历经繁衍、兴盛、式微三个历史时期;时至今日,东巴音乐仍然是研究纳西族古代音乐文化的“百科全书”,因而对其进行更为深入、系统研究的目的、意义亦在于此。

——纳西琵琶