涉海环境司法的难题与应对

梅宏 殷悦

摘 要:2017至2018年涉海环境司法进展良好,相关制度建设成果显著,检察机关积极提起涉海环境公益诉讼,政府机构改革为陆海统一监管奠定基础,多元司法方式的创新让受损的海洋环境得到更好的修复。当前,涉海环境司法面临两大困境:一是如何从司法层面实现陆海统一监管;二是如何完善海洋自然资源与生态环境损害赔偿制度。此外,环境法在司法裁判中适用频率低、涉海环境民事公益诉讼原告支持率高。应对这些难题,需要修改《海洋环境保护法》,建立分层次的海洋自然资源与生态环境损害赔偿制度。

关键词:涉海环境司法;海洋生态损害索赔;海洋自然资源与生态环境损害赔偿制度 中图分类号:D912.6 文献标识码:A 文章编号:1000-5099(2019)03-0079-11

Abstract:The judicial affairs of the sea ̄related environment progressed well from 2017 to 2018, and the related system construction achievements were remarkable. The procuratorial organs actively performed their duties in the sea ̄related environmental public interest litigation. The reform of government institutions laid the foundation for the unified supervision of the land and sea, and the innovation of multiple judicial methods allowed the damaged marine environment to be better repaired. At the same time, the judicial system of the sea ̄related environment faces two major difficulties: first, how to achieve unified supervision of land and sea from the judicial level, and second, how to improve the compensation system for marine natural resources and ecological environment damage. These problems need to be addressed by modifying the Marine Environmental Protection Law and establishing a hierarchical compensation system for marine natural resources and ecological environment damage.

Key words:sea ̄related environmental justice, reform of government agency, marine ecological damage claim

随着海洋环境问题日益严峻,海洋生态环境司法保护案件不断增加。我们在持续关注涉海环境司法理论与实务的基础上,总览2017-2018年我国法院受理的涉海环境案件(包含已结和未结案件),分析涉海环境司法审判中面临的难题,有针对性地提出对策。

一、2017年至2018年涉海环境司法概况 2017年至2018年涉海环境司法的相关制度建设成果显著,政府机构改革为统一陆海监管奠定基础,涉海环境公益诉讼进展良好,检察机关积极履职,多起涉海环境案件在社会上产生重大影响。

(一)法律新规定与新的司法解释为涉海环境司法提出新问题

2017年6月27日,十二届全国人大常委会表决通过了关于修改《民事诉讼法》和《行政诉讼法》的决定,检察机关公益诉讼明确写入这两部法律。这标志着我国以立法形式正式确立检察机关提起公益诉讼制度。

2017年12月29日,最高人民法院公布《关于审理海洋自然资源与生态环境损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》,这一司法解释围绕《海洋环境保护法》第八十九条第二款规定了十三条司法规则,对审理海洋资源与生态环境损害赔偿纠纷案件的范围、管辖、公告与通知、诉讼形式、责任方式、损害赔偿范围、诉讼调解等做出具体规定,自2018年1月15日起施行。

2018年3月2日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》,规定检察机关提起公益诉讼的身份从“原告”变成“公益诉讼起诉人”,为特定主体提起公益诉讼确立了司法规则,自2018年3月2日起施行。

海洋自然資源与生态环境损害赔偿纠纷案件是否属于公益诉讼案件?检察机关是否可以作为原告提起海洋自然资源与生态环境损害赔偿纠纷案件?对此,上述两部司法解释未提供直接、明确的答案。

(二)政府机构改革实现陆海环境统一监管 2018年2月28日,中国共产党第十九届三中全会审议通过《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》,新一轮部门改革正式拉开帷幕。随着中央党和国家机构改革的不断深化,原国家海洋局、水利部、农业部等部门的环境保护职责被整合进新成立的生态环境部,新设的“海洋生态环境保护司”负责全国海洋生态环境监管工作,通盘管理陆海环境,改变了以往陆源污染入海治理需要跨部门协调的局面。

从已经通过的机构改革方案来看,各省政府机构改革在中央机构改革的总体架构下努力彰显地方特色,如山东省为加强省委对海洋工作的领导和统筹协调,突出“海洋强省”的特色,组建了山东省委海洋发展委员会和省海洋局,二者均隶属于山东省自然资源厅;江苏省在省生态环境厅下设置省海洋与渔业局专司海洋环境保护职责;福建省设直属机构海洋与渔业局,浙江省、广东省、海南省自然资源厅加挂省海洋局的牌子,而吉林省、陕西省、甘肃省等大部分省份没有单列直属海洋局,只是参照中央分设了省生态环境厅和省自然资源厅。

总体而言,2018 年政府机构改革以自然资源、生态环境二分替代之前的“陆海二分”架构,为我国政府部门统一监管陆地、海洋环境奠定基础。

(三)涉海环境公益诉讼进展良好,检察机关积极履职 2017年7月1日到2018年12月31日审结或提起的8起涉海环境公益诉讼中,其中有6起由检察机关提起,1起由检察机关支持起诉,1起由社会组织提起。相较于负有海洋环境监管职责的行政机关,检察机关在海洋环境司法保护中的表现更加积极。自《民事诉讼法》第五十五条第二款首次从立法层面确立人民检察院以“公益诉讼起诉人”身份提起民事公益诉讼以来,检察机关扛起涉海环境公益诉讼的大旗。 由检察机关提起的涉海環境民事公益诉讼共3起,分别是:广东省广州市人民检察院先后在两个案件中诉被告李伟来、被告王韦富,针对其污染海洋环境责任纠纷提起民事公益诉讼案,广东省中山市人民检察院支持中山市海洋与渔业局针对彭伟权等人破坏海洋生态环境提起民事公益诉讼案。

由检察机关提起的涉海环境行政公益诉讼共2起,分别是:江苏省苏州市虎丘区人民检察院对苏州市地方海事局未依法履行职责行为提起行政公益诉讼案,山东省招远市检察院诉招远市海洋与渔业局环境行政公益诉讼案。

由检察机关提起的刑事附带民事公益诉讼案件也有2起,分别是徐州铁路运输检察院因姚顺海、李兴胜非法捕捞水产品提起刑事附带民事公益诉讼,江苏灌南县检察院就山东荣成伟伯渔业有限公司非法捕捞水产品一案提起刑事附带民事公益诉讼。后一案例被媒体称为“全国海洋生态环境公益维权的第一案” [1]。

司法实践中,检察机关在不同的海洋自然资源与生态环境损害赔偿纠纷案件诉讼中或担当“支持起诉主体”,或担当“公益诉讼起诉人”。由于相关司法解释中未明确海洋自然资源与生态环境损害赔偿诉讼的性质、类型,司法审判界的认识与做法也不尽一致。

(四)陆续出现社会影响较大的涉海环境案件

2018年度,在全社会产生较大反响的涉海环境案件主要有:

2018年1月6日,在巴拿马注册的“桑吉”号(SANCHI)油轮在距上海以东约300公里洋面与香港货轮“长峰水晶”号(M/V CF CRYSTAL)相撞,“桑吉”号油轮着火后爆炸,其搭载的对海洋生物具有剧烈毒性的凝析油泄露,由此造成我国东海海域严重的生态损害。2018年初的“桑吉”号溢油事故被认为是自2002年“威望”号油轮案之后最大的油船海上漏油事故。相关事故调查报告于2018年5月17日在交通运输部网站上公布,有关部门针对“桑吉”号油轮的索赔已经提起。

2018年12月底,西班牙最高法院就“威望”号(PRESTIGE)油轮沉船事件赔偿案做出终审裁决,支持了一审判决,“威望”号油轮船长和互助保险公司伦敦保赔分公司将分别向西班牙和法国支付15.7亿欧元和6100万欧元的环境污染损失赔偿金;除了必要的清污费用和赔偿侵权损害的费用,法院还支持了索赔方提出的纯生态环境损失赔偿。“威望”号油轮案与“桑吉”号油轮案有诸多相似之处:皆有涉外因素,且污染事故规模大、后果严重,船舶在溢油后沉没造成更加严重的海洋生态损害。因此,“威望”号油轮案的审判给“桑吉”号油轮案提供了可供借鉴的经验:政府积极索赔,将生态环境损害赔偿纳入索赔范围,完善油污损害赔偿制度的相关立法等。

2018年11月4日,福建东港石油化工实业有限公司在执行碳九装船时发生泄漏,造成泉州市泉港区海域及附近生活环境造成严重的污染损害。目前,这起事件正在调查中。

社会组织依据《环境保护法》第五十八条规定提起的海洋环境公益诉讼先后被两审法院驳回,引发讨论山东省高级人民法院于2018年9月20日对北京市朝阳区自然之友环境研究所上诉荣成伟伯渔业有限公司破坏海洋生态责任纠纷一案做出的民事裁定书,驳回上诉人的诉讼主体资格,在业界引发议论。。社会组织认为,其针对海洋环境污染和生态破坏行为代表社会公众提起海洋环境公益诉讼,应当得到法院受理,故其向最高人民法院申请再审。

(五)多元司法方式创新明显

涉海环境案件通常具有较强的综合性,案情复杂,取证困难,给传统司法带来巨大挑战。以涉海环境刑事案件为例,对于海洋生态环境损害,刑事处罚难以做到与生态修复并举,往往是犯罪嫌疑人得到了惩罚,海洋生态却未得到修复。立足于现行司法体制之上,环境刑法的刑罚方式更加多样化,这在涉海环境刑事案件中实现了突破。浙江省瑞安市人民法院为救济因非法捕捞而受损的海洋生态环境,在向被告人送达刑事判决书的同时,还发出浙江省首例《海洋生态修复令》[2],要求被告人在指定时间前投放若干数量的鱼苗至瑞安市浅海区域。江苏省灌南县人民检察院在办案过程中发现被告的非法捕捞行为后,决定提起刑事附带民事公益诉讼,请求判令被告通过增殖放流、劳役代偿、建立海洋牧场等方式,修复受损害的海洋生态环境,或赔偿生态环境修复费用及损害调查、评估费用,在媒体上公开赔礼道歉。

转变海洋环境刑事案件的审理思路,是海洋环境司法的一次突破,有助于克服传统刑事司法手段的缺陷,改变“处罚——破坏——再处罚——环境不断恶化”的执法怪圈,从司法层面多方位救济受损的海洋环境。

二、基于裁判文书所作的分析

(一)案件类型分析

通过对涉海环境案件笔者统计的“涉海环境案件”采用“大环境”概念,以2016年最高法出台的《最高人民法院关于海事法院受理案件范围的规定》为基础,类型包括因海洋环境污染、生态损害和海洋自然资源破坏引发的案件,地域范围确定为“海洋及通海可航水域”。的“拉网式檢索”检索案件来源为国内十家海事法院门户网站的数据和中国裁判文书网、无讼、北大法宝等网站。,2017年7月1日至2018年12月31日期间,我国法院受理的涉海环境案件(包含已结和未结案件)共计600例已结案件以裁判日期为准,未结案件以立案或受理日期为准。。其中,涉海环境民事私益诉讼367例,涉海环境民事公益诉讼4例,涉海环境刑事案件222例,涉海环境行政案件3例,涉海环境行政公益诉讼2例。此外,在涉海环境司法中还出现了两例新的公益诉讼类型——刑事附带民事公益诉讼(参见图1)。

由图1可知,当前我国涉海环境案件有两个明显特点:

一是涉海环境案件类型增多,海洋环境救济途径多样。涉海环境案件中占比较多的是因海洋污染或生态破坏引发的财产权益或人身权益受损害案件。在以保护公益为目的的涉海环境案件中,涉海民事公益诉讼和行政公益诉讼数量有所上升,新的案件类型——刑事附带民事公益诉讼成为救济因环境犯罪造成的生态损害的有效途径。

二是系列案件审理经验逐步积累。由于海洋环境污染扩散范围广,损害波及主体众多,遇有重大船舶溢油或海上工程开发造成的污染,往往引发一系列损害索赔案件,加大了法院审判工作的难度。“康菲溢油事故”后续渔业养殖损害索赔案相继审结,为海洋环境司法集中审理系列案件积累了经验。系列案件的索赔主体众多,需要进行交换的证据材料庞杂,完整的诉讼程序往往历时很长。审前解决这类案件,有利于节约司法资源,也有利于受到污染损害的海洋生态早日获得修复。

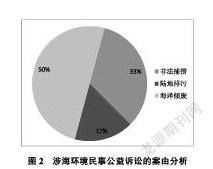

(二)污染型环境侵害成为涉海环境民事公益诉讼的主要类型 引发海洋环境民事公益诉讼的案由多种多样,船舶溢油、陆地排污、海洋倾废、非法捕捞等都可以造成海洋环境污染和生态破坏。

从图2中不难看出,陆地排污和海洋倾废等人类活动成为海洋环境民事公益诉讼的主要案由。这类活动向海洋排放超过一定量的物质或能量,造成海洋生物资源、海水使用素质和环境质量等受到有害影响,属于“污染型环境侵害”。此外,还有一部分占比较少的“破坏型环境侵害”[3],主要是非法捕捞案件引发的环境公益诉讼。这类案件通过破坏海洋自然资源进而破坏生态平衡,引发生态系统的功能退化。

(三)案件适用法律未偏好环境法

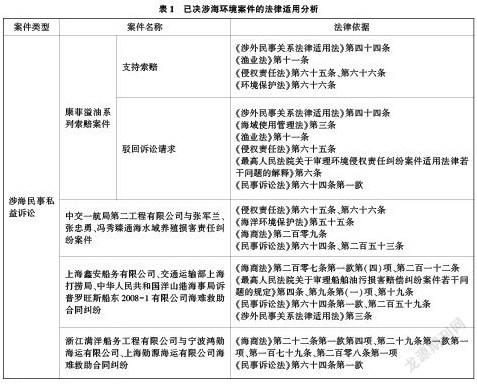

为了更进一步分析涉海环境司法现状,我们从案件裁判适用的法律入手,对本年度统计周期内已有裁判文书的涉海环境民事私益诉讼、民事公益诉讼和行政诉讼案件进行分析,将法官在裁判时主要引用的法条列举(参见表1)。

通过对涉海环境民事私益诉讼、民事公益诉讼和行政诉讼的裁判文书中所援引法律予以统计分析,总结如下:

在涉海环境民事私益诉讼中,根据案由的不同,法院在裁判中适用的法律不同。对于船舶溢油污染,法院在裁判中优先适用《最高人民法院关于审理船舶油污损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》。而对于除船舶溢油污染之外的陆源污染、海上开发利用等引起的污染索赔,法院优先适用的是《侵权责任法》第六十五条、六十六条,并视具体案件的情况不同,进一步援引更具体的法律法规。例如,环境污染引发渔业养殖损害的,援引《渔业法》第十一条;海上倾倒废弃物造成海洋环境污染损害的,援引《海洋环境保护法》第五十五条。

涉海环境民事公益诉讼裁判文书中,一般援引《民事诉讼法》第五十五条作为基本法律依据,同时因为案情涉及海洋污染,援引《海洋环境保护法》第八十九条第一款、第二款作为补充,在确定索赔范围和计算方式时援引《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十一条至第二十四条的内容。

涉海环境司法领域虽然只是环境司法的一部分,却已折射出环境司法领域存在的问题。由法官在裁判中援引的法条分析可知,在涉海环境案件(主要是民事私益诉讼和民事公益诉讼)裁判时,法官援引环境法办案的比率不高,大部分案件直接引用的是具体司法解释或侵权责任法的相关内容。这一问题,与环境法自身以行政机制为主、可诉性差等特点有关。学者对此有评论 2018年11月10日在天津大学召开的“最高法环境损害司法鉴定研究基地2018年年会暨‘生态环境损害赔偿程序’研讨会”上,吕忠梅教授提出“环境法的可诉性不强,法官在裁判环境案件时很少主动适用环境法,也不知该如何适用,导致环境司法的大门打开了,但环境案件数量上不去。”。

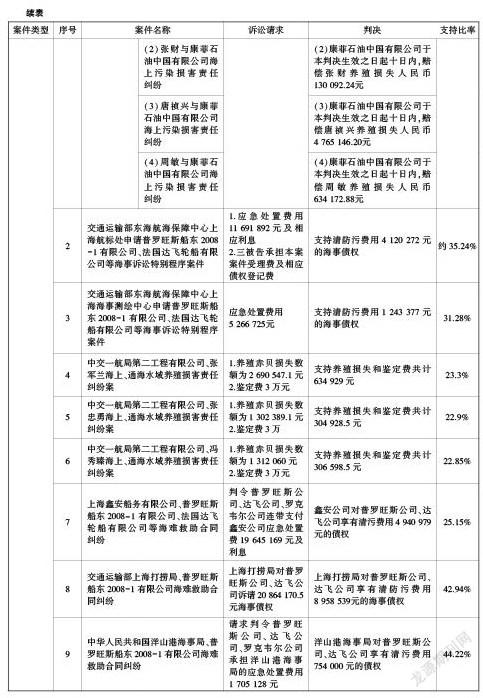

(四)涉海环境民事公益诉讼原告支持率高 涉海环境民事案件的裁判结果是微观分析的重要角度,通过对诉讼请求和判决结果之间差异的对比,对法官裁判中支持比率的分析,我们对涉海环境民事案件的司法现状有了进一步了解(参见表2)。

在可供分析的涉海环境民事案件判决中,可以看出,涉海环境民事公益诉讼的判决支持率明显高于私益诉讼,例如,几起由检察机关提起的公益诉讼判决支持比率都达到90%以上甚至100%。反观私益诉讼,在康菲溢油系列案件中,除大连海事法院审理的四起得到支持外,其余大部分案件裁判结果都是驳回原告的诉讼请求,已结涉海环境民事私益诉讼中对请求数额的支持率在20%-40%之间不等,平均不到25%。虽然已决案件数据规模较小,难以给出确定结论,但大体上折射出涉海环境民事案件的判决支持率低的特点。

三、海洋生态损害索赔实践面临的难题

自2018年1月15日,最高人民法院开始施行《关于审理海洋自然资源与生态环境损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》(下称“海洋自然资源与生态环境损害赔偿规定”)。这部司法解释为人民法院审理海洋环境监督管理部门代表国家对责任者提出海洋自然资源与生态环境损害赔偿要求的诉讼提供了司法规则。基于对往年海洋生态损害索赔案件的分析,以及跟踪海洋自然资源与生态环境损害赔偿规定出台一年来的相关案件,我们发现海洋自然资源与生态环境损害索赔实践面临如下司法难题:

(一)索赔路径混乱

环境公益诉讼制度作为舶来品,在弥补我国法律制度空白时,也给已有的制度带来冲击,这一点在海洋环境的司法保护中体现得尤为明显。从已有的司法实践来看,社会组织、检察机关、行政机关三类主体通过不同的路径都参与到海洋环境司法保护中。

近年来,各地法院受理了不少产生较大社会影响的环境公益诉讼案件,如青岛海事法院受理的“中国生物多样性保护与绿色发展基金会”诉康菲石油中国有限公司、中国海洋石油总公司海洋环境污染损害责任纠纷案。这些被称为“海洋环境公益诉讼”的案子与海洋生态环境损害赔偿案存在相似性,使得法学研究者、办案法官、律师等法律职业共同体人员不免产生困惑。在2018年11月10日在天津大学召开的“最高法环境损害司法鉴定研究基地2018年年会暨‘生态环境损害赔偿程序’研讨会”上,与会者也表达了类似的困惑,江苏省高院出台的《生态环境损害赔偿诉讼案件的审理指南》,其中大部分规定都参考了环境公益诉讼的相关规定,引发与会者发问:“设计生态损害索赔制度的目的何在?是已有的制度不满足需求,还是现有制度出现了失灵?”针对同一海洋环境事故,向相同的责任主体,由社会组织提起的环境公益诉讼与“海洋环境监督管理部门”代表国家提起的生态环境损害赔偿要求是否造成“一事再理”?二者的关系如何?

从目前的司法实践现状分析,三类主体在索赔积极性、法院支持程度上各不相同:社会组织和检察机关提出索赔的积极性较高,行政机关积极性较低。如此以来,三条不同路径在司法实践中的适用出现混乱情形:同一起案件中出现索赔主体竞合、法律适用混乱、索赔路径主次不分。

究其原因,主要有三方面:

其一,对《海洋环境保护法》第八十九条第二款与《環境保护法》第五十八条的法律适用关系认识不统一。 在上述两起公益诉讼中,法院认为,《海洋环境保护法》相对于《环境保护法》来说是特别法,因此社会组织不具有诉讼原告主体资格。社会组织则认为,《海洋环境保护法》第八十九条规范的是“法律规定的机关”提起环境公益诉讼的情形,而《环境保护法》第五十八条规范的则是“法律规定的有关组织”提起环境公益诉讼的行为。这两个法律规范的规范对象并不一样,故二者并非一般法律规范和特别法律规范的关系。[4]

在我国法律明文规定公益诉讼制度之前,法学界尚未对《海洋环境保护法》于1999年修订时增加的“海洋生态损害赔偿”条款是否可以认定为公益诉讼行为产生争议。从“东方大使号”轮油污损害案到“塔斯曼海”轮案,再到康菲溢油事故引发的海洋生态损害赔偿案,都是由国家行政职能部门代表国家向事故责任主体提出赔偿要求。即便在2011年康菲溢油事故发生后,曾有律师主动以个人名义向三家海事法院提起环境公益诉讼的请求,但由于涉海环境公益救济与国家海洋权益维护都是国家海洋行政主管部门的职责,加之我国法律未规定公民以个人名义提起公益诉讼,故政府职能部门成为海洋生态损害赔偿诉诸法律行动的主体。至2015年1月1日修订后的《环境保护法》开始生效施行,符合《环境保护法》第五十八条规定的社会组织是否可以针对海洋生态损害(或称“海洋生态环境损害”“海洋自然资源与生态环境损害”)提起环境公益诉讼,已经在接连发生的多个案例中引发争议。虽然大连海事法院、青岛海事法院、茂名市中级人民法院以及山东省高级人民法院均以社会组织依据的《环境保护法》第五十八条不适用于海洋环境保护领域为由驳回起诉(或在二审中“驳回上诉”),但是,说理不足的司法裁定并未消解社会组织乃至一些研究者的质疑。将海洋环境司法领域视为仅适用《海洋环境保护法》的特别领域,并未从根本上阐析原因、推导结论。从裁判文书的制作角度评论,司法者仅以法律适用关系的一般原理来否定社会组织的起诉资格,有就事论事之嫌。当然,法律规定背后的深层分析、完善公众参与机制的全面思路,也不必在裁判文书中尽述。

其二,对请求权的内容及其法理基础认识不统一。

我国《海洋环境保护法》第八十九条第二款规定的“损害赔偿要求”是否仅指国家所有的海洋自然资源损害,还是包括因“破坏海洋生态、海洋水产资源、海洋保护区,给国家造成重大损失的”各种类型的海洋自然资源与生态环境损害?《最高人民法院关于审理海洋自然资源与生态环境损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》第1条规定:“人民法院审理为请求赔偿海洋环境保护法第八十九条第二款规定的海洋自然资源与生态环境损害而提起的诉讼,适用本规定。”对此,有社会组织表达了其意见:海洋环境监督管理部门提起海洋环境损害赔偿诉讼,是国家以海洋渔业资源所有者身份提起的诉讼;而社会组织可代表社会公众为救济海洋生态环境权和海洋生物多样性权益提起公益诉讼。 同前注①。

其三,对政府职能部门提起的海洋生态损害赔偿诉讼是否属于环境公益诉讼,存在认识上的争论。

有意见认为,《海洋环境保护法》第八十九条规范的是“法律规定的机关”提起环境公益诉讼的情形,而《环境保护法》第五十八条规范的则是“法律规定的有关组织”提起环境公益诉讼的行为。 同前注①。

若认为海洋生态损害赔偿诉讼属于“环境公益诉讼”,则需论证二者在诉讼请求中所主张的法律责任的形式、内容、目的是否一致。更突出的问题是原告主体顺位问题,即“法律规定的机关和有关组织”在提起环境公益诉讼时是否有先后顺序。

若认为海洋生态损害赔偿诉讼不属于“环境公益诉讼”,则需要论述海洋生态损害赔偿的特点及其与环境公益诉讼的关系。联系到我国《生态环境损害赔偿制度改革方案》在“适用范围”中规定“涉及海洋生态环境损害赔偿的,适用海洋环境保护法等法律及相关规定”,有必要考虑海洋环境司法的特殊性及其与公益诉讼制度的分工与衔接。 (二)陆源污染案件管辖竞合

对于海洋生态损害索赔诉讼来说,管辖问题更加特殊。根据海洋自然资源与生态环境损害赔偿规定,海洋自然资源与生态环境损害索赔诉讼,由损害发生地、损害结果地或者采取预防措施地海事法院管辖。在陆地环境污染案件中,这三类管辖权根据往往是同一的,而在海洋环境污染案件中,由于海水的流动性,损害发生地和结果地可能相去甚远,难免出现因管辖不明、管辖争议,致使污染损害无法及时得到救济的情况,也可能因不同法院分别受理、各自审理,导致事实认定和处理结果产生冲突[5]。例如,“康菲溢油事故”后续索赔案,山东、辽宁、天津、河北等地均有渔民向法院提起索赔诉讼,但最后的裁判标准和裁判结果不尽相同,造成司法裁判的不统一,这给系列案件的审理带来不便。因此,完善海洋生态环境案件管辖制度的重点是解决陆源污染海域案件的管辖归属问题。

此外,由于我国入海河流众多,通海水域的环境污染、生态破坏有时也对海洋环境造成危害。根据2016年3月1日施行的《最高人民法院关于海事法院受理案件范围的规定》,海事法院的受案范围不断扩大——从船舶污染引起的流域环境案件扩展到“污染通海可航水域环境、破坏通海可航水域生态责任纠纷案件”。在此过程中,海事法院的管辖权无法避免与地方人民法院的管辖权产生竞合。反观海洋自然资源与生态环境损害赔偿规定中有关管辖的表述,用“海上或沿海陆域活动”来概括陆源污染过于模糊。如何协调流域-海域生态环境损害案件的管辖权冲突已无法忽视。 (三)索赔范围和索赔数额确定困难

结合制度设计和实践情况可以看出,恢复期间的损失费用在涉海环境司法裁判中得到支持的比率较低。《最高人民法院关于审理船舶油污损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》中,有关海洋环境损害的赔偿被限定为三项:预防措施费用、恢复费用、调查评估费用,明确排除对恢复期间损失的赔偿。随着生态环境损害赔偿制度的发展,第四类损失——恢复期间损失才逐渐被重视起来。以“康菲”溢油事故为例,事故发生之后近四年,绿发会又提起了针对环境修复的环境公益诉讼,一次事故造成的污染带来的诉讼持续了七年,且仍有损害主体不断提起新的诉讼。

污染带来的损害后果是持续不断的,一般包括两个部分:既成损失和过渡性损失。既成损失可以通过恢复措施来进行弥补,而过渡性损失由于具有滞后性,随着时间的推移、生物代际的更替才逐渐在生态环境中显现,故其计算方法也十分复杂。

由于海洋环境污染案件主要采用的是无过错归责原则和因果关系倒置,环境损害是否实际发生成为案件审理中的焦点问题。在明确索赔范围、计算索赔数额时,当事人和法院较多的依赖鉴定评估报告,这已经成为普遍现象。但海洋环境污染案件的鉴定评估工作难度更大,鉴定过程不规范、鉴定机构管理混乱、鉴定费用昂贵等问题仍旧十分突出,亟待通过完善鉴定评估机制来确定准确、合理的索赔数额,以期尽快解决纠纷。

四、涉海环境司法难题的应对之策

由上文的统计分析可知近一年涉海环境司法的发展,问题集中在两方面:一是如何通过陆地与海洋生态环境保护的统一监管,减少陆源污染案件的发生;二是完善海洋自然资源与生态环境损害赔偿制度。

(一)及时修订海洋环境保护法,建立生态环境保护陆海统一监管体制 2018年国务院政府机构改革之后,我国海洋环境保护监管体制发生了重大变化。中央层面,海洋生态环境保护的职能被整合至生态环境部,地方上相应层级的政府机构也做出调整。这次改革为实现陆海环境统筹监管奠定了基础,基于此,应当及时修订《海洋环境保护法》,回应机构改革带来的一系列变化。建议如下:

第一,修改《海洋环境保护法》第五条,结合政府机构改革后海洋生态环境行政监管体制的变化,明确海洋生态环境保护“一主多辅”的新格局——由生态环境部牵头,统一政策规划标准制定、统一监测评价、统一监督执法、统一督政问责,有关职能部门、地方政府、行业企业落实环保主体责任,改变以往“五龙治海”的局面。

第二,针对海洋生态环境损害索赔诉讼,对《海洋环境保护法》第八十九条第二款予以细化规定。明确该法条指向的对象,做到与相关法条、司法解释相统一,并在本法“附则”中界定“海洋自然资源与生态环境损害索赔案件”的范围。设置提起海洋生态环境损害索赔诉讼的级别要求,明确不同程度的海洋生态损害由哪一层级的行政部门提出。 第三,针对海洋环境污染问题突出的情况,厘清相关主管部门、地方党委政府和企业的责任,配合生态环境部的监管工作,形成海洋生态环境多方共治的局面。

第四,坚持陆海统筹,探索在陆地和海洋两大自然系统中建立资源利用、经济发展、环境保护、生态安全的综合协调关系。落实到具体制度上,一是坚持污染物总量控制,对污染物入海总量进行监测,做好区域环保措施与海洋生态环境质量的衔接。二是在环境规划阶段注重陆海统筹规划的编制工作。三是统一陆海生态环境监测布局,确保海陆标准统一,监测数据有效衔接。四是加强海岸带管理,对重点河口、海湾地区实行综合治理,以“湾长制”等制度为抓手,落实政府生态环境责任制。

第五,强化与环境保护法、水污染防治法等法律的衔接,处理好海洋环境保护法与海域使用管理法等相关法律之间的关系,尤其要厘清海洋环境保护法与环境保护法之间矛盾或模糊不清的规定,避免在流域-海域生态环境损害案件或海洋自然资源与生态环境损害索赔案件中出现适用法律不明确的问题。

(二)完善海洋自然资源与生态环境损害赔偿司法解释 新出台的司法解释海洋自然资源与生态环境损害赔偿的规定尚未起到督促行政机关积极履职的作用,亦未带来海洋生态环境损害索赔案件数量的明显上升。主要原因在于司法解释的规定过于笼统,个别规定与其他法律衔接模糊,司法适用困难。建议修改如下:

第一,厘清相关概念。阐释“海洋环境公益诉讼”“海洋自然资源损害赔偿”与“海洋生态环境损害赔偿”,完善三类诉讼的分工与衔接机制,以期引导司法案件的案由分类,避免做出的裁判争议较大。

第二,建立分层次的海洋自然资源与生态环境损害索赔制度。“分层次”,指的是回归《海洋环境保护法》第八十九条第二款的规定,将海洋生态环境损害索赔案件分为两个层次:造成国家重大损失的,由代表国家行使海洋环境管理权的部门履行其法定职责,提出海洋生态损害赔偿主张。在行政部门准备海洋生态环境损害索赔的过程中,不宜由检察机关或社会组织提起环境民事公益诉讼。如果行政部门违法行使职权或者不作为,依据《行政诉讼法》第二十五条第四款,检察机关可以向行政机关发出检察建议,亦可依法提起行政公益诉讼,敦促行政部门履行其应尽的职责,向责任者主张损害赔偿,并做好信息公开工作(涉及国家秘密的除外)。当海洋生态环境损害未造成国家重大损失时,符合《环境保护法》第五十八条规定的社会组织可依法向责任主体提起环境民事公益诉讼。

第三,探索建立分阶段评估机制。

生态损害评估是进行海洋生态损害赔偿和修复的基础工作,污染事故发生后,环境由于拥有自净能力,生态损害带来的不良影响可能会在一段时间后得到缓解,或因环境和物种繁衍等变化,经过相当长时间生态损害的后果才显现出来。因此,对于损失数额,在事故发生后要持续跟进。生态损害评估不是一次性的,而应当根据污染程度进行初期、中期和最后的恢复效果评估,以确定索赔数额。通过建立生态修复基金的形式,监督赔款的使用和环境修复状况。如果责任人怠于承担赔偿责任或者修复资金迟迟难以到位,有关部门应视情况向法院请求执行。

参考文献

:[1]李润文.全国海洋生态环境公益诉讼第一案:非法捕捞者被索赔1.3亿元[N].中国青年报,2018-03-27(6).

[2]新京报. 浙江瑞安发出首份《海洋生态修复令》[EB/OL].2017-10-28:2019-03-16.http://www.bjnews.com.cn/news/2017/10/28/462003.html.

[3]梅宏. 海洋生态环境损害赔偿的新问题及其解释论[J]. 法学论坛,2017,32(03):28-36.

[4]自然之友.自然之友就荣成伟伯海洋生态破坏一案申请再审[EB/OL]. 2019-03-06:2019-03-17.http://www.fon.org.cn/index.php?option=com_k2&view=item&id=13484:2019-03-06-02-25-45&Itemid=176.

[5]金晓峰. 海洋经济发展与海事司法保障——以完善海洋生態海事司法保护机制为切入[A]//第十二届长三角法学论坛论文集[C],2015:212-221.